冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的設(shè)計與性能

劉炳鍵, 葛伊穎, 劉 丹, 陳東生

(上海電力學(xué)院 數(shù)理學(xué)院, 上海 200090)

冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的設(shè)計與性能

劉炳鍵, 葛伊穎, 劉 丹, 陳東生

(上海電力學(xué)院 數(shù)理學(xué)院, 上海 200090)

采用 “一杯兩體”結(jié)構(gòu)成功制作出冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯,相較于傳統(tǒng)溫差發(fā)電杯,其發(fā)電效率大幅提高。通過采用“一杯兩體”結(jié)構(gòu)將杯體一分為二,一體盛放熱水;另一體盛放冷水,溫差發(fā)電片置于將杯體隔開的導(dǎo)熱隔板中,利用冷熱水溫差進(jìn)行發(fā)電,同時冷水也用于散熱,由此克服了傳統(tǒng)溫差發(fā)電杯散熱性能差的缺陷,從而使得溫差發(fā)電片的電阻不會大幅增加,大幅提高了溫差發(fā)電杯的發(fā)電效率。另一方面,“一杯兩體”結(jié)構(gòu)可滿足人們對不同溫度的飲用水的需求。

溫差發(fā)電; 一杯兩體; 冷熱分離; 熱電性能

0 引 言

節(jié)能是指盡可能地減少能源的消耗,減少石油、天然氣、煤炭、電力等能源的消耗,減排是指減少污染物的排放,減少環(huán)境污染。石油、煤炭和天然氣等燃料的燃燒過程中會產(chǎn)生廢熱,據(jù)統(tǒng)計,以煤炭作為原料的火電廠,在排煙這一過程中損失的熱能就占了煤炭燃燒產(chǎn)生的總熱能的5%~12%,如果能把這一部分熱量利用起來,不僅能節(jié)約能源,也能減少大氣污染物的排放。利用溫差來發(fā)電,就是將這些熱量利用起來的極好方法[1-4]。

溫差發(fā)電不需要傳動部件,可直接將熱能轉(zhuǎn)化為電能,其能量轉(zhuǎn)換過程不涉及化學(xué)反應(yīng)且無需流體介質(zhì),其在發(fā)電過程中具有無污染、無噪聲、無磨損、體積小、質(zhì)量輕、便于移動等優(yōu)點,且其相關(guān)材料性能穩(wěn)定可靠,使用壽命長,所以它是利用廢熱的一種有效方法[5-9]。溫差發(fā)電不僅已在軍用電池、微電子、火電發(fā)電[10]、汽車[11]發(fā)揮了作用,也開始在新能源領(lǐng)域顯現(xiàn)其作用,如太陽能溫差發(fā)電[12]。

溫差發(fā)電杯就是一種利用杯中熱水使溫差發(fā)電片兩端產(chǎn)生溫差進(jìn)行發(fā)電的裝置。現(xiàn)在市面上出售的溫差發(fā)電杯一般將溫差發(fā)電片置于杯底,溫差發(fā)電片的熱端緊貼金屬杯底吸熱,冷端緊貼金屬底座進(jìn)行散熱,其散熱效果并不理想,從而導(dǎo)致了溫差發(fā)電杯的發(fā)電效率下降。為此,本文采用 “一杯兩體”結(jié)構(gòu)設(shè)計了散熱性能更好的冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯,其所具有的“一杯兩體”結(jié)構(gòu)還可滿足人們對不同溫度的飲用水的需求。

本文通過Pasco Capstone軟件對傳統(tǒng)溫差發(fā)電杯與冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的輸出電流、電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行采集與分析;另外通過對其結(jié)果分析冷熱分離式溫差發(fā)電杯的性能;為冷熱分離式溫差發(fā)電杯的優(yōu)越性及性能的進(jìn)一步改進(jìn)提供依據(jù)。

1 產(chǎn)品介紹

1.1 實驗原理

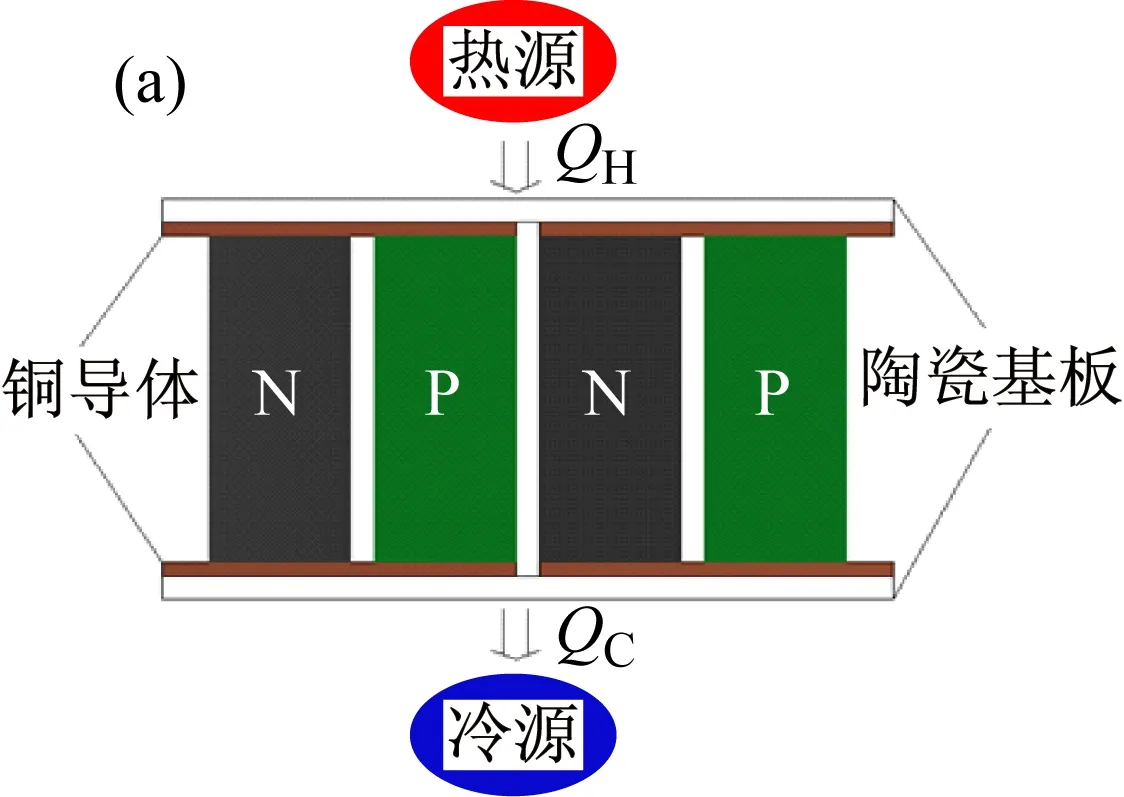

溫差發(fā)電是塞貝克效應(yīng)的一種應(yīng)用,能夠直接將熱能轉(zhuǎn)化為電能,適合用于對低品位能源的回收利用,具有其他能量轉(zhuǎn)換方式?jīng)]有的優(yōu)點,半導(dǎo)體溫差發(fā)電特別適合于溫差較小的環(huán)境[13]。如圖1(a)所示,若將一個N型半導(dǎo)體和一個P型半導(dǎo)體通過金屬導(dǎo)體連接成一個閉合回路,就構(gòu)成一個溫差電偶,即熱電單元。當(dāng)熱電單元的熱面接觸到熱源Qh、冷面接觸到冷源Qc時,在熱電單元兩端形成了溫差,這時就會有電流流經(jīng)回路,基于塞貝克效應(yīng)制成的溫差發(fā)電片實物如圖1(b)所示。當(dāng)溫差發(fā)電片的兩端存在一定溫差ΔT=TH-TC(TH為熱端溫度,TC為冷源溫度)時[14],在溫度相差不大的范圍內(nèi),溫差電動勢EHC與溫差ΔT成正比,可表示為

EHC=α·ΔT

式中:α為塞貝克系數(shù),又稱為材料對溫差的電動勢率,α=dE/dT,單位為V/K[15]。

1.2 產(chǎn)品設(shè)計

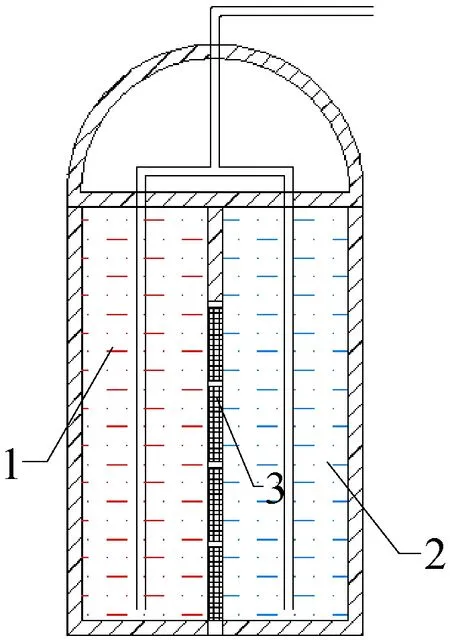

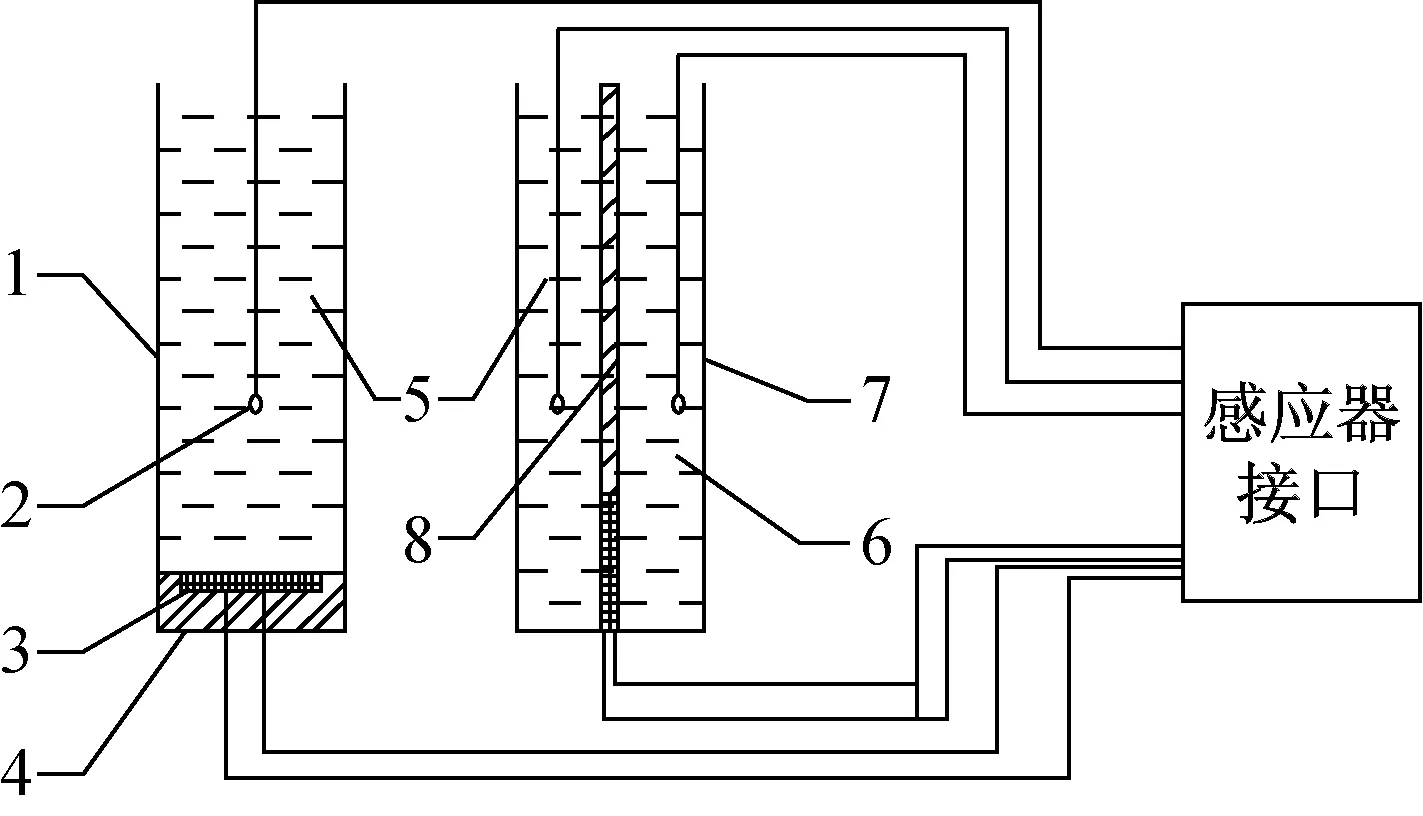

冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯采用“一杯兩體”結(jié)構(gòu)。吸熱杯(盛放熱水)置于發(fā)電片吸熱面一側(cè);散熱杯(盛放冷水)置于發(fā)電片散熱面另一側(cè),發(fā)電片置于導(dǎo)熱金屬隔板中,導(dǎo)熱金屬隔板將吸熱杯與散熱杯隔開,其原理如圖2所示,實物模型如圖3所示。

1-熱水, 2-冷水, 3-溫差發(fā)電片

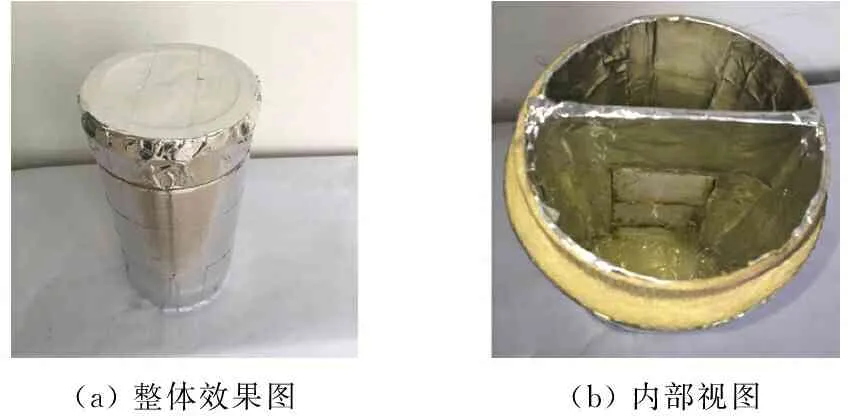

(a)整體效果圖(b)內(nèi)部視圖

圖3 冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯實物模型圖

冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯通過在吸熱杯和散熱杯中分別倒入熱水和冷水,利用兩側(cè)溫差進(jìn)行發(fā)電,該杯因采用冷熱兩體的發(fā)電模式,散熱效果比一般發(fā)電杯好,故發(fā)電效率得到了進(jìn)一步的提高。同時,使用者可以直接使用熱體或冷體中的水,也可通過特制的吸管喝到兩體中的水,該吸管將兩體中的水匯流,可將水溫調(diào)節(jié)到適宜飲用的溫度。

2 性能測試

2.1 測試原理

為了研究此杯的發(fā)電性能,并將其與市場上現(xiàn)有的發(fā)電杯進(jìn)行比較,利用Pasco Capstone軟件對輸出電流、電壓進(jìn)行數(shù)據(jù)自動采集,其實驗原理、實物圖分別如圖4、5所示。

2.2 數(shù)據(jù)測量

利用以上測試原理及裝置,對一般溫差發(fā)電杯和冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的輸出電流和電壓進(jìn)行測試,其實驗步驟如下:

1-一般溫差發(fā)電杯, 2-測溫探頭, 3-溫差發(fā)電片, 4-金屬散熱底座, 5-熱水, 6-冷水, 7-冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯, 8-隔熱板

圖4 實驗原理圖

圖5 實驗實物圖

(1) 將實驗儀器與電腦連接并打開電源,分別將一般溫差發(fā)電杯和冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯所用的溫差發(fā)電片的正負(fù)極與裝置的正負(fù)極連接,將測溫探頭貼于兩杯杯壁,冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯冷熱兩端杯壁都需貼上測溫探頭。

(2) 兩杯中同時倒入溫度為75 ℃的熱水,冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯冷端倒入溫度為26 ℃的冷水,利用Pasco Capstone軟件記錄數(shù)據(jù),頻率為15 s/次,記錄時間為20 min。

3 性能對比分析

3.1 兩杯電流、電壓參數(shù)對比

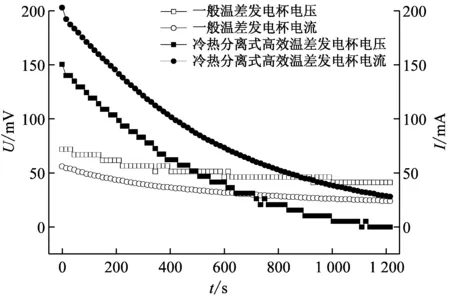

根據(jù)以上數(shù)據(jù)分別作出一般溫差發(fā)電杯和冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的電壓、電流特性曲線,如圖6所示。

圖6 兩杯電流電壓輸出特性曲線

從圖中可得出以下結(jié)論:① 冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯產(chǎn)生的電流在整個區(qū)間內(nèi)均高于一般溫差發(fā)電杯,這是由于“一杯兩體”結(jié)構(gòu)提高了溫差發(fā)電片的散熱效率,使得其電阻大幅減小。

② 在0~600 s這個區(qū)間內(nèi),冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯產(chǎn)生的電壓值高于一般溫差發(fā)電杯,隨著時間的推移,其電壓值逐漸減小,這是由于冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯高效的散熱效果使得溫差發(fā)電片兩端的溫差越來越小。此時,冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯中冷熱體中的水溫越來越接近,說明水的大部分熱能已經(jīng)轉(zhuǎn)化為電能。

3.2 兩杯發(fā)電杯功率特性對比

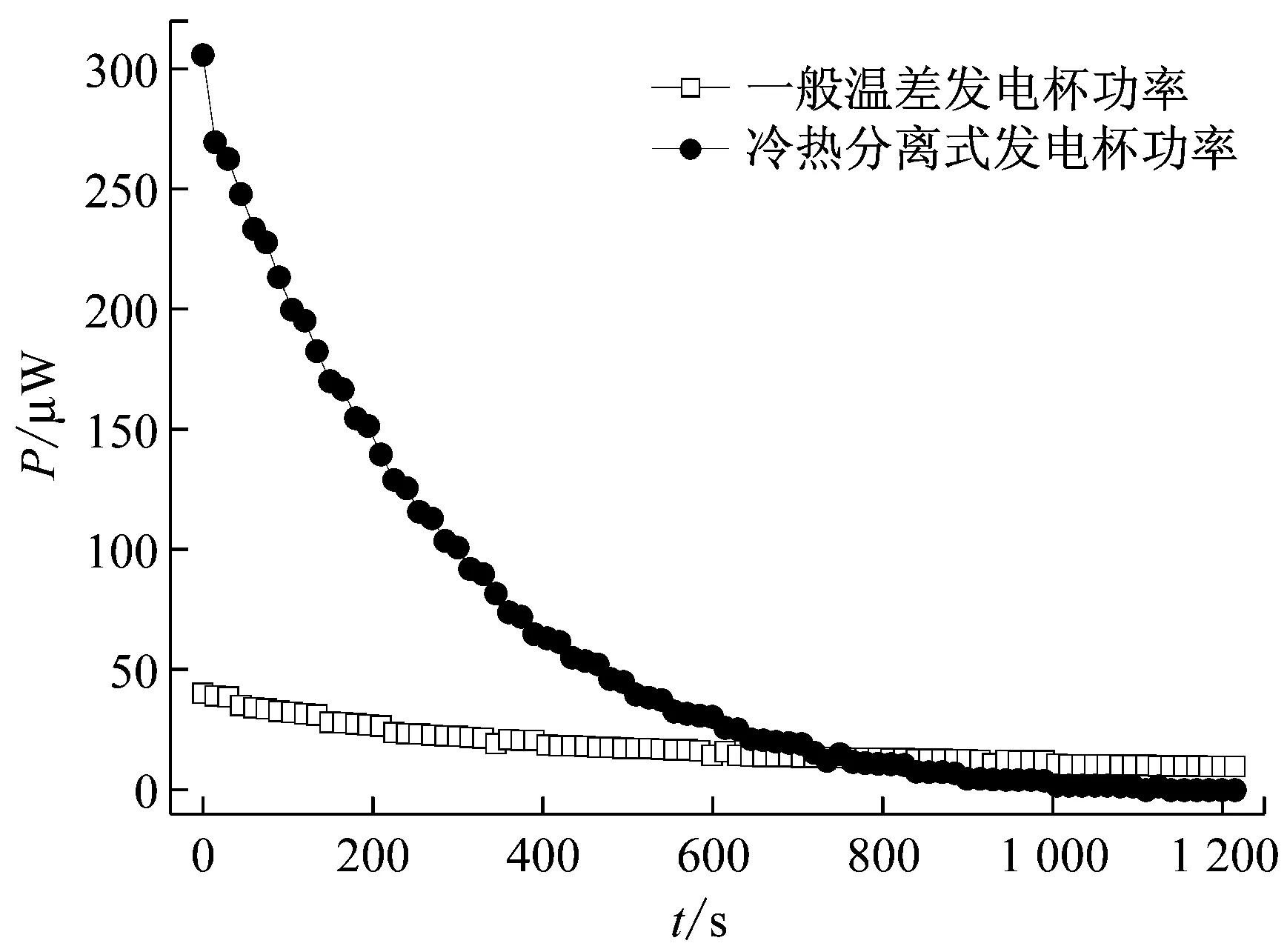

根據(jù)表1的實驗數(shù)據(jù),作出兩杯輸出功率特性曲線如圖7所示。

圖7 兩杯伏安輸出功率特性曲線

從圖7可以看出:冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的功率曲線較陡,而一般溫差發(fā)電杯的功率曲線較平緩。在0~780 s內(nèi)冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯的輸出功率遠(yuǎn)大于一般溫差發(fā)電杯的功率。這充分說明冷熱分離式溫差發(fā)電杯的高效散熱性能。盡管隨著時間的推移,其功率會略小于一般溫差發(fā)電杯減小,但總的發(fā)電效率是遠(yuǎn)大于一般的溫差發(fā)電杯的。

4 結(jié) 語

冷熱分離式高效溫差發(fā)電杯采用一杯兩體的結(jié)構(gòu),該設(shè)計突破了一般溫差發(fā)電杯散熱效率低下的缺陷,從而大幅度提高其發(fā)電效率,為溫差發(fā)電杯的完善和普及開辟了一條新的道路。同時,“一杯兩體”結(jié)構(gòu)還滿足了人們對不同溫度的飲用水的需求,可謂一舉多得。同時,根據(jù)實際需求,該杯還可具備USB充電、音樂播放等功能。

[1] 范元元,高 媛,王 樂.一種多功能杯的設(shè)計與實現(xiàn)[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2016 (17):53.

[2] Huang T C.Waste heat recovery of organic rankine cycle using dry fluids [J].Ener Conversion and Management,2001 (5) :539-553.

[3] 史 丹. “十二五”節(jié)能減排的成效與“十三五”的任務(wù)[J].中國能源,2015 (9):4-10.

[4] 丁全財. 火電廠余熱綜合利用技術(shù)探討[J]. 中國高新技術(shù)企業(yè),2013(9):135-137

[5] 褚 澤.半導(dǎo)體廢熱溫差發(fā)電技術(shù)的研究與開發(fā)[D].重慶:重慶大學(xué),2008.

[6] Zhao L D, He J, Berardan D,etal. BiCuSeO oxyselenides: New promising thermoelectric materials [J]. Energy Environ Sci, 2014(7):2900-2924.

[7] Zebarjadi M, Esfarjani K, Dresselhaus M S,etal. Perspectives on thermoelectrics: From fundamentals to device applications [J]. Energy Environ Sci, 2012( 5): 5147-5162.

[8] Kanatzidis M G. Nanostructured thermoelectrics: The new paradigm [J]. Chem Mater, 2010( 22): 648-659.

[9] Yee S K, LeBlanc S, Goodson K E,etal. Per W metrics for thermoelectric power generation: Beyond ZT [J]. Energy Environ Sci, 2013( 6): 2561-2571.

[10] 陳海平,王忠平,云忠平,等. 火電廠排煙余熱用于溫差發(fā)電的實驗研究[J]. 電站系統(tǒng)工程,2012(2): 19-21.

[11] 全 睿,譚保華,唐新峰,等. 汽車尾氣溫差發(fā)電裝置中熱電器件的試驗研究[J]. 中國機(jī)械工程,2014(5):705-709.

[12] 毛佳妮,江述帆,方 奇,等. 新型太陽能溫差發(fā)電集熱體的傳熱特性[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2015(11):2205-2213.

[13] 劉 潔,姜 超,代智文.核電站事故后監(jiān)測一起應(yīng)急電源研究[J].科技創(chuàng)新,2015 (153):188-191.

[14] 趙建云,朱冬生,周澤廣,等. 溫差發(fā)電技術(shù)的研究進(jìn)展及現(xiàn)狀[J]. 電源技術(shù),2010(3):310-313.

[15] 王長宏,林 濤,曾志環(huán).半導(dǎo)體溫差發(fā)電過程的模型分析與數(shù)值仿真[J]. 物理學(xué)報,2014 (4): 1-6.

ResearchofColdandHotSeparationTypeHighEfficiencyThermoelectricCup

LIUBingjian,GEYiying,LIUDan,CHENDongsheng

(College of Mathematics and Physics, Shanghai University of Electric Power, Shanghai 200090, China)

By using a "one cup with two spaces" structure, a hot and cold separation type high temperature thermoelectric generating cup is successfully manufactured. Compared with the traditional thermoelectric generator cup, the power generation efficiency is greatly improved. By using the "one cup with two spaces" structure, the cup body is divided into two parts, and the one part is filled with hot water, the other is filled with cold water. The thermoelectric generator is arranged in a heat conducting clapboard which separatesthe cup body, and the electricity is generated bytemperature difference of the cold and hot water, and the cold water is also used for heat dissipation. Thereby, the defects of e traditional thermoelectric generator cups are overcome, the resistance of the thermoelectric generation chip is not increased greatly, and the generation efficiency of the thermoelectric generating cup is greatly improved. On the other hand, "one cup with two spaces" structure can satisfy people’s demand for drinking water with different temperatures.

thermoelectric generation; one cup with two spaces; cold and hot separation; thermoelectric performance

TK 114

A

1006-7167(2017)11-0060-04

2017-03-20

國家自然科學(xué)基金資助項目(51672172,11204171);上海市自然科學(xué)基金資助項目(16ZR1413600)

劉炳鍵(1996-),男,廣西玉林人,本科生。

E-mail:lsc_513440610@qq.com

陳東生(1978-),男,安徽樅陽人,博士,副教授,研究方向:新能源發(fā)電技術(shù),綜合性、設(shè)計性實驗的開發(fā)與研究等。

Tel.:13371896248; E-mail:cds78@shiep.edu.cn