無縫銜接一體化急救護理新模式在嚴重創傷患者救治中的應用

顧怡蘭

[摘要]目的探討在嚴重創傷患者救治中,無縫銜接一體化急救護理新模式管理的可行性和應用價值。方法將我院接收的符合標準的147例嚴重創傷患者隨機分成觀察組(81例)和對照組(66例),對照組采用傳統急救護理模式進行搶救,觀察組實施無縫銜接一體化急救模式進行搶救。結果觀察組急診搶救時間、輔助檢查時間、多科會診時間、急診到手術室時間以及有效救治時間均顯著短于對照組(P<0.05);觀察組患者搶救成功率、并發癥、滿意度等情況均顯著性優于對照組(P<0.05)。結論無縫銜接一體化創傷急救模式是嚴重創傷患者急救的有效方法。

[關鍵詞]無縫銜接一體化;嚴重創傷;急救護理

近年來社會高速發展,城市節奏加快,因意外事故導致的嚴重創傷的事故也日益增多,而創傷原因的復雜性和多樣性使急救工作面臨著前所未有的挑戰。嚴重創傷往往較為復雜,且對一些較為隱秘的損傷易出現漏診,患者常因失血性休克和心臟壓塞而導致患者迅速死亡,必須及時實施有效的急救護理,最大限度保障患者的生命安全。無縫銜接一體化急救護理模式是一種新型救護模式,是集信息網絡、現場搶救、入院急救、院內專科治療、手術治療以及術后康復護理等為一體的信息化、整體化、環環相扣的新模式,該模式可以增強急救效率,為患者爭取寶貴時間,因此近年來獲得醫護工作者的不斷報道和好評。本研究嘗試性將無縫銜接一體化急救護理新模式應用于本院嚴重創傷患者的急救與護理,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

選取2013年1月-2015年12月在我院ICU病房進行治療的嚴重創傷患者147例,其中男87例,女60例,年齡25~68歲,平均(46.1±11.2)歲;創傷嚴重程度評分(TRISS)24~52分,平均(33.5±12.6)分。創傷原因包括生產事故傷、車禍傷、高處墜落傷等。將147例患者隨機分成觀察組81例與對照組66例。在觀察組81例中,男45例,女36例,年齡25~67歲,平均(45.5±10.8)歲;創傷嚴重程度評分(TRISS)24~52分,平均(32.7±12.0)分。對照組66例中,男42例,女24例,年齡25~68歲,平均(46.8±11.5)歲;創傷嚴重程度評分(TRISS)24~52分,平均(34.1±13.0)分。創傷原因包括生產事故傷、車禍傷、高處墜落傷等。兩組患者一般臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究與分組已通過我院倫理委員會批準并簽訂家屬知情同意書。

1.2護理方法

1.2.1對照組對照組采用傳統急救護理模式,入院后對患者進行常規檢查,依醫囑進行救治,同時聯系相關科室接收患者進行會診。

1.2.2觀察組觀察組采用無縫銜接一體化急救護理方法,主要包括急救護理管理網絡、院前搶救、院內急診科搶救、急診科與相關專科銜接以及轉運中的監測與生命支持等工作組成。(1)建立急救護理管理網絡:首先成立一個急救小組,各個科室明確自己的職責,圍繞急診科進行救護工作。建立健全的急救護理網絡系統,重點配備急救過程中必需的救護車、搶救室、手術室等,并配備專門的醫護人員。聯系120指揮系統,設置信息預報系統,追蹤救護車實時動態,定時將患者信息和車輛位置反饋至急診科,急診科根據系統信息及時做好早期準備和方案。(2)入院前搶救:120救護車隨行的醫護人員準確快速地評估患者情況,并將情況及時反映給急救中心;隨后建立靜脈通道,維持有效循環,對于創傷性休克患者,根據患者的實際情況給予適量的生理鹽水維持患者的生理基本需求并給予一定量的低分子右旋糖酐或血漿等維持膠體滲透壓;隨時保持患者呼吸道的通暢并給予充分的氧氣;控制患者的傷口,減少血量的流失與感染的機會,同時盡量固定患者,減少患者的搬動。入院前實施與院內同步銜接急救方案,有利于縮短患者到院內各環節的時間。(3)院內急診科搶救:進入急診科后立即實施搶救措施,工作人員分工明確,確保急救過程操作流暢。急救小組成員一般分為四組:①氣道支持組:負責吸痰氣管插管機械通氣等;②循環支持組:負責胸外心臟按壓建立靜脈通路用藥等;③體征監測組:負責生命體征監護與記錄傷口止血包扎等;④聯絡組:負責科間聯系安撫家屬等。對患者進行搶救時,首先根據患者情況總體評估,隨后各組分工合作。(4)急診科與相關專科銜接:嚴重創傷患者在急診科行x線、B超或CT檢查后需轉移至相關科室做進一步深入治療,在轉診各個環節開通綠色通道,使檢查會診時間縮短,爭取更多有效治療時間。在轉診前應將患者基本信息、所需急救措施及用物及時通知相關科室后,由急診科直接轉入急診專科或直接送到手術室,從而簡化了科室間轉診步驟。(5)轉運中的監測與生命支持:轉運途中攜帶相應急救儀器從而能夠對患者進行急救并對傷情進行相應處理,同時也需要備有足量的急救藥品及用品。同時也要密切觀察患者,出現問題時及時進行處理。

1.3觀察指標

記錄兩組患者有效救治時間,包括急診搶救時間、輔助檢查時間、多科會診時間以及急診到手術室時間;比較兩組患者的并發癥情況以及搶救成功率;對兩組患者的急救的滿意度進行統計并分析。

1.4統計學處理

本研究中的數據均使用SPSS13.0軟件進行處理,其中計量數據以(x±s)表示采用t檢驗,計數資料采用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

2.1兩組患者有效救治時間比較

如表1所示,觀察組患者有效救治時間、急診搶救時間、輔助檢查時間、多科會診時間以及急診轉移至手術室時間等項目均顯著短于對照組(P<0.05)。

2.2兩組患者救治效果比較

如表2所示,觀察組搶救成功率顯著高于對照組(P<0.05)。

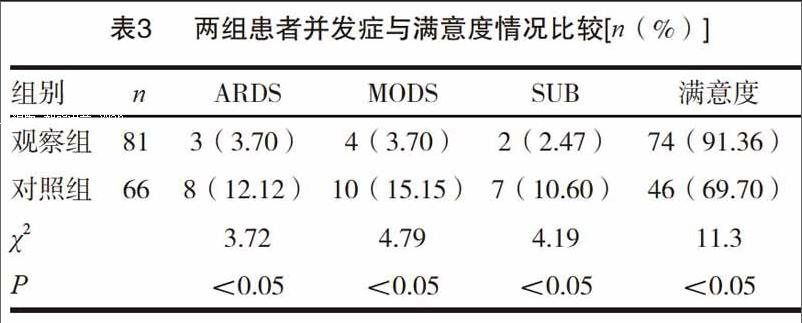

2.3兩組患者并發癥發生率及護理滿意度比較

如表3所示,觀察組不良反應發生率顯著低于對照組(P<0.05),滿意度顯著高于對照組(P<0.05)。

3討論

創傷是指外部因素導致皮膚黏膜損傷,組織器官損傷,局部或全身功能發生障礙。而嚴重創傷情況復雜,多發復合傷,傷情變化快、病情復雜,且對一些較為隱秘的損傷易出現漏診,且易出現失血性休克、心臟壓塞等引起患者死亡,必須及時給予科學有效的生命支持。大約有50%的嚴重創傷患者在創傷發生后的數分鐘內就會死亡,主要原因往往是重要大血管的撕裂。因此臨床上有“黃金1h”之說,在“黃金1h”內實施及時有效的急救措施將決定著創傷患者的治療效果。對嚴重創傷患者的救治不僅僅要縮短從院前搶救到院內急診時間,同時更需簡化科室間轉診步驟,提高急救效率,提高患者存活的幾率。

傳統急救護理模式是由急診醫師接診,患者后行常規檢查,據醫囑進行急診救治,后再通知相關科室接收患者進行會診及術前準備,再由專科決定采取住院觀察治療或手術搶救,這種急救護理模式容易出現配合不到位,分工不合理,從而使患者無法及時得到最佳的治療,同時由于科室間的交流不到位也易出現漏診與誤診,無法對患者的病情進行客觀的評價。而無縫銜接一體化急救模式是一種集現場搶救、入院急救、院內專科救治、損傷控制性手術以及術后康復護理等為一體的信息化、整體化、環環相扣的急救新模式,相比傳統的急救模式,該模式對各科室明確分工,相互協作,縮短了轉運時間,明顯改善了不同部門之間協調度不佳的局面。急救小組分工明確,合作無間,效率提升,效果更好。

在本次研究中,觀察組患者有效救治時間、急診搶救時間、輔助檢查時間、多科會診時間以及急診轉移至手術室時間等項目均顯著短于對照組(P<0.05);觀察組搶救成功率顯著高于對照組(P<0.05)。觀察組不良反應發生率顯著低于對照組(P<0.05),滿意度顯著高于對照組(P<0.05)。該實驗結果表明,我院新采用的無縫銜接一體化急救模式無論是在救治時間上還是在患者救治成功率方面均有明顯優勢,其原因是這種模式耦合了院前急救、院內急診、專科治療等多個環節,建立綠色快捷通道,整合全院資源,不僅節約了大量的寶貴的搶救時間,同時各部門之間配合緊密,交流通暢,對患者的實際情況掌握更好,能夠根據患者的實際情況制定合理的方案,提高了急救效率與患者存活率;另外科室的相互配合取長補短,提高了急救過程中的配合度與整體的急救能力,為患者爭取了更多寶貴的急救時間。

綜上所述,無縫銜接一體化創傷急救模式應用于嚴重創傷患者救治中可有效提高搶救成功率,縮短有效救治時間,進一步提高了對嚴重創傷患者治療的快速性與全面性,是嚴重創傷患者急救的最佳選擇。