貴州石漠化生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中的生態(tài)道德問(wèn)題各因子相關(guān)性分析

田秀玲+鄢小芹

摘要:經(jīng)過(guò)對(duì)貴州省喀斯特石漠化廣大山區(qū)民眾進(jìn)行實(shí)地的問(wèn)卷調(diào)查及深度訪談得知,在石漠化地區(qū)開(kāi)展的生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中,受諸多因素的影響,導(dǎo)致了一系列生態(tài)道德問(wèn)題的產(chǎn)生。文章對(duì)貴州石漠化生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中的生態(tài)道德問(wèn)題各因子相關(guān)性進(jìn)行了分析。

關(guān)鍵詞:生態(tài)修復(fù);生態(tài)道德;因子;相關(guān)性分析;石漠化 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

中圖分類號(hào):X321 文章編號(hào):1009-2374(2016)35-0111-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.35.054

貴州省喀斯特地貌分布面積大且老、少、邊、窮,人口集中,脆弱的生態(tài)環(huán)境加上突出的人地矛盾,致使石漠化程度相當(dāng)嚴(yán)重。近年來(lái),在政府、相關(guān)部門及當(dāng)?shù)孛癖姷呐ο拢貐^(qū)的生態(tài)修復(fù)取得了一定的成效,但石漠化趨勢(shì)并沒(méi)有得到基本的遏制,生態(tài)修復(fù)的任務(wù)依舊任重道遠(yuǎn)。經(jīng)過(guò)對(duì)貴州省喀斯特石漠化廣大山區(qū)民眾進(jìn)行實(shí)地的問(wèn)卷調(diào)查及深度訪談得知,在石漠化地區(qū)開(kāi)展的生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中,受諸多因素的影響,導(dǎo)致了一系列生態(tài)道德問(wèn)題的產(chǎn)生。生態(tài)道德問(wèn)題的產(chǎn)生與被調(diào)查者的年齡、性別及學(xué)歷等因子間是否有必然的相關(guān)性?如果有,有著怎樣的相關(guān)性?能否利用相關(guān)性分析數(shù)據(jù)制定出更有針對(duì)性、更行之有效的解決生態(tài)道德問(wèn)題的處理對(duì)策?帶著如上問(wèn)題,對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)性分析,希望對(duì)制定解決生態(tài)道德問(wèn)題的處理對(duì)策有一定的指導(dǎo)性意義。

1 調(diào)查概況

本調(diào)查覆蓋了貴州省9個(gè)地、州、市的78個(gè)巖溶縣,共發(fā)放《貴州喀斯特石漠化地區(qū)民眾生態(tài)道德現(xiàn)狀的問(wèn)卷調(diào)查》1000份,收回有效問(wèn)卷946份,有效回收率為94.6%。對(duì)有效問(wèn)卷的946名調(diào)查對(duì)象的基本情況統(tǒng)計(jì)如下:

2 貴州石漠化生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中的生態(tài)道德問(wèn)題現(xiàn)狀與各因子間相關(guān)性

通過(guò)實(shí)地調(diào)研,結(jié)合調(diào)查問(wèn)卷的前期數(shù)據(jù)分析,貴州石漠化生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中的生態(tài)道德問(wèn)題現(xiàn)狀可歸納為以下五點(diǎn):(1)對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度低;(2)對(duì)環(huán)境資源及其保護(hù)的認(rèn)知水平普遍較低;(3)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意愿不高,情感不穩(wěn)定;(4)生態(tài)環(huán)境保護(hù)行為不穩(wěn)定;(5)對(duì)目前生態(tài)修復(fù)工程及生態(tài)補(bǔ)償認(rèn)同度較低。這些生態(tài)道德問(wèn)題與被調(diào)查對(duì)象的性別、年齡及學(xué)歷是否具有相關(guān)性,相關(guān)性如何呢?將調(diào)查問(wèn)卷的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行spss分析,得到以下數(shù)據(jù):

就以上spss分析的數(shù)據(jù)顯示,可粗略得出以下結(jié)論:

第一,生態(tài)修復(fù)過(guò)程中出現(xiàn)的生態(tài)道德問(wèn)題與受調(diào)民眾的性別在0.01水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。舉調(diào)查問(wèn)卷第三大題第10小題的數(shù)據(jù)分析做簡(jiǎn)單論證,在被問(wèn)到“如果生態(tài)補(bǔ)償不能及時(shí)到位,您是否會(huì)因此毀林或者毀草復(fù)耕”時(shí),就946份有效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,選擇“會(huì)”“不會(huì)”的比例分別為21%和79%,這說(shuō)明在有外界因素特別是經(jīng)濟(jì)因素的影響下,民眾的環(huán)保意識(shí)和情感將產(chǎn)生波動(dòng)。在分別對(duì)男女受眾的選擇作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí),男女選擇“會(huì)”“不會(huì)”的比例如圖4所示,代入spss數(shù)據(jù)分析顯示,具顯著相關(guān)性。在對(duì)其他幾組數(shù)據(jù)作spss分析時(shí),也顯示出類似結(jié)論。

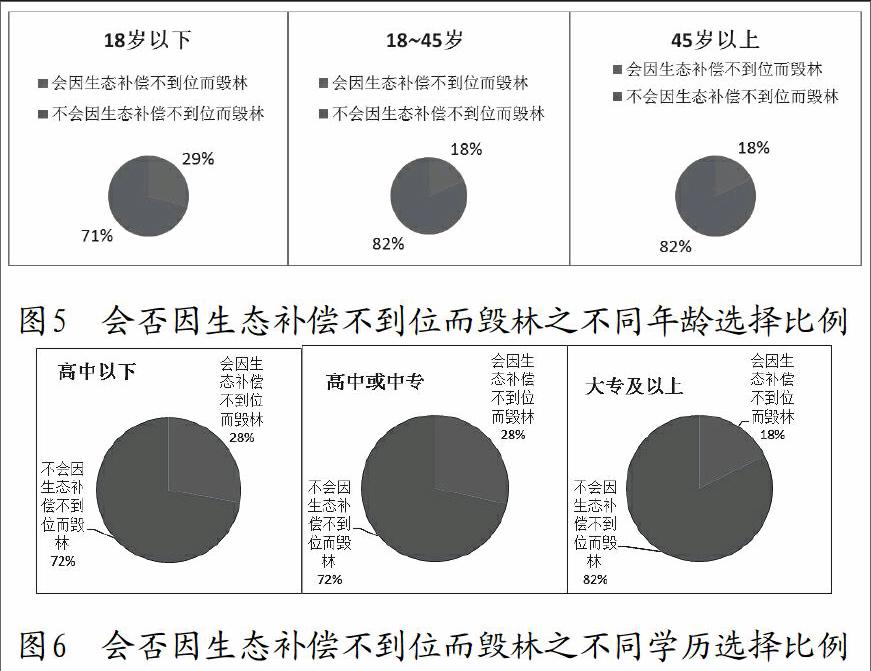

第二,生態(tài)修復(fù)過(guò)程中出現(xiàn)的生態(tài)道德問(wèn)題與受調(diào)民眾的年齡在0.01水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。依舊舉調(diào)查問(wèn)卷第三大題第10小題的數(shù)據(jù)分析作簡(jiǎn)單論證,在分別對(duì)三個(gè)不同年齡區(qū)間受眾的選擇作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)“會(huì)”“不會(huì)”兩個(gè)答案的選擇比例如圖5所示。不難發(fā)現(xiàn),在18歲以下的調(diào)查對(duì)象中,會(huì)因生態(tài)補(bǔ)償不到位而毀林的比例高達(dá)29%,而另外兩個(gè)年齡段對(duì)于該答案的選擇為18%,這可能與其年齡特點(diǎn)有關(guān)系。將數(shù)據(jù)代入spss進(jìn)行分析顯示,具顯著相關(guān)性。在對(duì)其他幾組數(shù)據(jù)作spss分析時(shí),也顯示出類似結(jié)論。

第三,生態(tài)修復(fù)過(guò)程中出現(xiàn)的生態(tài)道德問(wèn)題與受調(diào)民眾的學(xué)歷水平在0.01水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。仍舉調(diào)查問(wèn)卷第三大題第10小題的數(shù)據(jù)分析作簡(jiǎn)單論證,數(shù)據(jù)分析顯示:三種不同學(xué)歷水平受眾對(duì)“會(huì)”、“不會(huì)”兩個(gè)答案的選擇比例如圖6所示。在高中及以下學(xué)歷水平的受調(diào)查對(duì)象中,選擇會(huì)因生態(tài)補(bǔ)償不到位而毀林的比例高達(dá)28%,而大專及以上學(xué)歷的民眾選擇此答案的比例為18%,這說(shuō)明受調(diào)查民眾所接受教育水平的不同在很大程度上會(huì)影響其生態(tài)道德素養(yǎng)。代入spss數(shù)據(jù)分析顯示,具顯著相關(guān)性。在對(duì)其他幾組數(shù)據(jù)作spss分析時(shí),也顯示出類似結(jié)論。

綜上所述,在貴州省喀斯特石漠化地區(qū)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的過(guò)程中,當(dāng)?shù)孛癖婏@示出來(lái)的生態(tài)道德問(wèn)題與其性別、年齡及學(xué)歷水平等因素在0.01水平(雙側(cè))上顯著相關(guān)。其中,18歲以下未成年人相對(duì)于其他兩個(gè)年齡段的調(diào)查對(duì)象而言,在生態(tài)道德問(wèn)題上顯得更為嚴(yán)重些。另外,受調(diào)查對(duì)象中較高學(xué)歷水平的人顯示出較高的生態(tài)道德素養(yǎng),因而在制定相應(yīng)的解決對(duì)策時(shí),有必要對(duì)未成年人及較低學(xué)歷水平的民眾增強(qiáng)其生態(tài)道德素養(yǎng)。就生態(tài)道德問(wèn)題產(chǎn)生原因分析,最根本的原因還在于經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益未能達(dá)成最佳藕合狀態(tài),即生態(tài)效益中的經(jīng)濟(jì)效益顯示不明顯、顯示所需時(shí)間過(guò)長(zhǎng)等,未能讓民眾在較短時(shí)間內(nèi)感受和體會(huì)到生態(tài)修復(fù)所能帶來(lái)的益處,由此產(chǎn)生了一系列生態(tài)道德問(wèn)題。

針對(duì)生態(tài)道德問(wèn)題產(chǎn)生原因,提出以下解決方案:(1)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境保護(hù)及生態(tài)修復(fù)必要性及重要性的宣傳力度。根據(jù)心理學(xué)和教育學(xué)中有關(guān)記憶及學(xué)習(xí)的研究理論,多途徑多頻次接觸相同信息會(huì)加深人腦對(duì)該信息的記憶、認(rèn)知和理解,由此,通過(guò)各種媒體及各種途徑(例如宣傳畫、海報(bào)、墻報(bào)、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、宣講會(huì)、訪談等)的大力度宣傳和普及,可較有效地提升民眾對(duì)于環(huán)境保護(hù)及生態(tài)修復(fù)的認(rèn)識(shí),培養(yǎng)其環(huán)保意識(shí);(2)制定并實(shí)施生態(tài)效益及經(jīng)濟(jì)效益最佳藕合的生態(tài)修復(fù)。究其生態(tài)道德問(wèn)題產(chǎn)生的深層原因,仍在于民眾經(jīng)濟(jì)利益與生態(tài)修復(fù)之間存在的沖突,因而要想從根本上解決問(wèn)題,制定并有效實(shí)施能使生態(tài)效益及經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)最優(yōu)組合的生態(tài)修復(fù)工程是關(guān)鍵。

優(yōu)化生態(tài)修復(fù)的措施可歸納如下:因地制宜恢復(fù)植被,生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制立法化;加強(qiáng)基本農(nóng)田、水利建設(shè)工程;優(yōu)化沼氣建設(shè)模式,強(qiáng)化其管護(hù)、維修和改造;發(fā)展草地畜牧業(yè);推行生態(tài)農(nóng)業(yè)模式。

3 結(jié)語(yǔ)

總之,只有讓民眾在生態(tài)修復(fù)過(guò)程中既看到了青山綠水,又“挖”到了“金山銀山”,才能真正提升民眾對(duì)于生態(tài)修復(fù)及環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識(shí),保證其生態(tài)環(huán)保理念的最終確立。

參考文獻(xiàn)

[1] 田秀玲,鄢小芹.貴州石漠化生態(tài)修復(fù)進(jìn)程中生態(tài)道德問(wèn)題的處理對(duì)策[J].科教導(dǎo)刊,2015,(11).

[2] 田秀玲,倪健.西南喀斯特山區(qū)石漠化治理的原則、途徑與問(wèn)題[J].干旱區(qū)地理,2010,(4).

基金項(xiàng)目:貴州省教育廳高校人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目資助。

(責(zé)任編輯:王 波)