“遙感圖像處理與解譯”課程教學改革與實踐研究

李娜+趙慧潔+張穎

摘要:結合遙感科學與技術專業的“遙感圖像處理與解譯”課程教學改革與實踐,重點對啟發式教學方式以及教與學協同教學模式展開研究與實踐,有機融合課堂教學、實踐教學、網絡平臺、科研成果等多元教學模式,綜合課程實例更新、交互性提升、過程管理等因素,提高教學質量,提升學生與工程實際問題分析能力和解決能力。

關鍵詞:教學模式;啟發教學;問題牽引

中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2017)02-0079-03

引言:

我國2010—2020年中長期發展規劃將“高分辨率對地觀測”列為16個重大專項之一,對遙感領域的創新人才具有迫切需求。“遙感圖像處理與解譯”課程是遙感科學領域發展較快的熱門基礎研究方向,具有多學科交叉的特點,是一門理論與實踐、原理與應用結合緊密的課程。

隨著科學技術的發展以及國家對遙感領域人才的需求發展,“遙感圖像處理與解譯”涉及的一些理論不斷完善和擴展,應用案例需要與目前遙感發展主流方向更新;此外,自1999年以來,我國高等教育開始向“大眾化”目標邁進,大眾化的高等教育質量得到廣泛的關注[1]。高等教學改革需求和該課程的特點,需要該課程的教學模式和教學方法不斷改革和創新。教學模式和教學方法的改革是當前高校教學改革的重點方向之一[2],而且,改革過程中必須加入新的教學理念[3],加入與人才需求相結合的基礎知識、專業知識、實踐能力等的鍛煉與培養環節。本文研究中開展啟發式課堂教學,從教學形式、教學資源、教學管理等方面開展課程教與學協同模式創新研究與實踐,提升教學質量;以問題牽引設計實踐教學環節,培養學生的科學研究與科技創新能力,為理工學科如何提升教學質量、培養學生實踐創新能力的教學模式提供有意義的借鑒。

一、啟發式的課堂教學,提升學生課堂參與度與知識掌握度

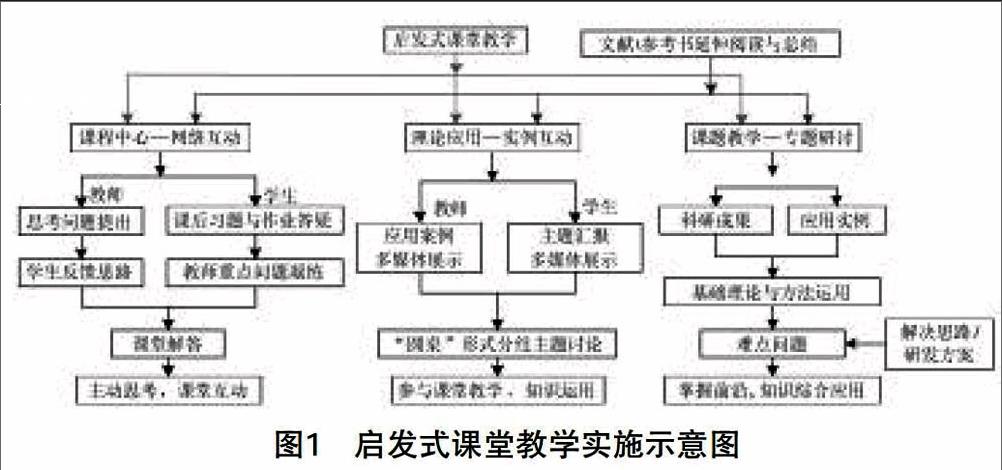

在教學過程中進行教學設計,充分發揮學生的主觀能動性和學生深度學習的潛力[4]。在課堂教學過程中,主要采用啟發式教學;課程改革后學生主要通過課程中心的課程資源進行主動學習基本理論、方法,課堂上主要進行重要知識點強化以及問題凝練、解答和主題討論。課堂教學模式主要包括:(1)充分利用網絡平臺與學生進行互動,并根據學生學習過程中的反饋進一步優化教學方法和教學模式;(2)充分利用多媒體和主題討論形式,深入淺出地以主題的形式講解主要理論知識的應用,并根據學生們主題討論的思路和知識運用情況,進一步優化教學設計;(3)充分利用科研成果,作為應用實例進行課題教學,進一步推動教學模式的延展與深入。在以上研究與實踐的基礎上,提升學生主動學習、批判學習的能力,同時能夠有效掌握相關理論知識和實際應用情況,提升學生的知識掌握度。如圖1所示。

1.結合學校網絡平臺。充分利用我校的課程中心的課程網絡平臺,結合與傳統教學的互補關系,研究課程“課堂教學-網絡互動”的教與學協同模式;我校的基于網絡平臺的課程中心能夠實現課程課內、課外資源共享,同時能夠與學生互動,該平臺為提升課程學生的參與度提供了有效的支撐。在教學過程中,將課題理論內容和應用內容延伸,在我校的課程網絡平臺以提問的形式和日常生活實例的形式啟發學生進一步閱讀文獻,進一步深入思考,并歸納總結提交網絡平臺,實現基于網絡平臺的啟發式教學,并針對學生反饋、問題凝練等在課堂上進行重點問題解答,提高學生主動思考和課堂互動的積極性,提升學生課堂理論知識和應用實例掌握度。例如,結合遙感系統誤差分析,給出遙感成像系統的成像質量評價如何評價?結合遙感數據處理方法,給出如何將所學的遙感圖像特征提取方法應用到植被生長狀況監測?等等。

2.多媒體和“圓桌”討論相結合。充分利用多媒體技術和“圓桌”教學討論手段,研究課程的“理論應用-實例互動”啟發激勵與交互教學的教與學協同模式;在教學過程中,課堂學生的積極參與到課程中,能夠提升學生對課程內容的理解和知識的掌握度,為了實現這一目標,將多媒體與以“圓桌”形式的主題討論相結合。結合在網絡平臺給出的主題,學生們課下查閱文獻、延伸閱讀,課堂上多媒體展示、分組討論;此外,課程的理論知識與工程實踐相結合、原理與應用實例相結合以多媒體課件的形式給出,并以“圓桌”形式的課程理論要點和應用案例進行討論、分析。通過以上兩種方式提升學生在課程中的參與度和知識掌握度。例如,給出主題討論的題目:“圖像處理濾波方法有哪些?請利用一種濾波方法進行遙感數據處理,并說明實現過程以及應用效果。”學生根據主題題目進行文獻與參考書的擴展閱讀,然后總結并利用多媒體進行展示,從而鍛煉學生文獻總結、知識歸納與綜合運用、語言表達等能力;然后以“圓桌”分組討論的形式結合主題和多媒體展示進行提問與討論,從而提升學生課堂的參與度以及對基本理論方法的深入理解與綜合運用能力。

3.科研成果應用案例。充分利用專家優勢資源與科研、工程研究成果,研究課程“課題教學-專題研討”的教與學協同模式。提升知識綜合應用的能力。以科研成果作為應用案例進行講解、討論,有助于學生能夠有效地掌握理論知識以及了解如何應用基本原理、基本方法等解決實際應用問題,理論應用內容則通過與科學研究、工程任務相結合的應用實例給出,并根據該學科技術發展不斷更新實例內容,將最新研究成果與學科動態融合進來,激發學生對專業與課程的興趣,掌握理論知識的應用領域,提高學生的主動性,提升學生將基本概念、基本理論和基本原理運用到實際的、復雜的具體情境中的能力。

例如,在課程教學過程中,利用礦產資源調查應用中的遙感數據進行礦物類型分類項目的科研成果作為應用案例,該應用案例主要包括從獲取的原始遙感影像進行輻射校正、幾何校正、圖像增強以及圖像分類等處理,涉及了課程講述的主要基本原理與技術方法,同時是利用在軌衛星數據進行處理,并綜合考慮載荷特性和應用需求,是科研成果與課程教學有機結合的典型的應用案例。這個過程不僅能夠有助于學生對科研過程有了解,而且有助于學生針對科研成果應用案例進行知識的綜合應用,提升對知識的理解深度和應用方法。

二、問題牽引的實踐教學,培養創新能力

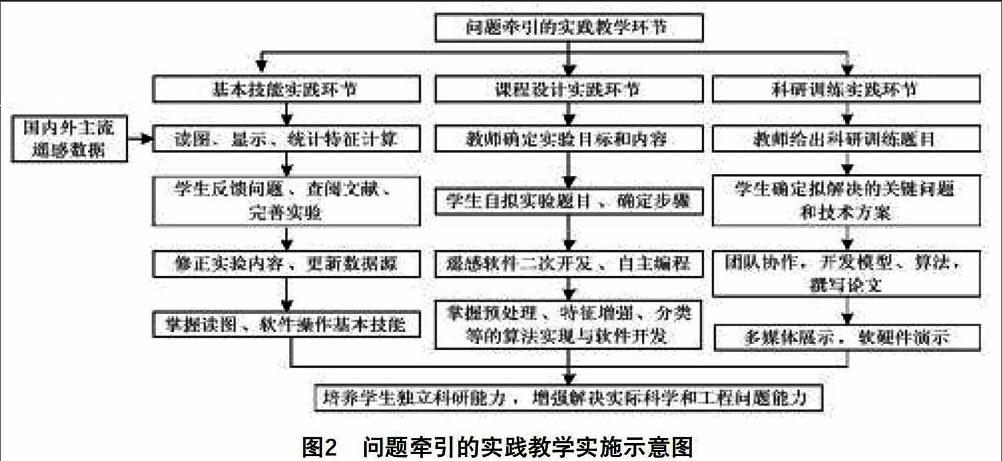

結合課堂教學,開展實踐教學工作,使學生進一步鞏固理論知識,提升動手能力。目前,高校中的實踐教學多是觀摩或簡單的動手實踐,很少是從實際問題中提煉實踐內容[5],因此,本文研究過程中并課程在教學改革實踐中,分三個層次由淺入深地開展實踐環節,以實際科學問題為牽引設計實踐教學內容,或由學生提出問題設計實踐教學內容,深化學生對問題解決方式等的理解以及鼓勵學生對較為復雜、深層次的問題進行挖掘和嘗試解決,從而有效地培養學生的創新意識與創新能力。如圖2所示,主要包括基本技能實踐環節、課程設計實踐環節、科研訓練實踐環節等不同難易程度的三個層次,使學生具備將理論知識和專業知識應用到基礎研究和工程任務中的能力。

1.基本技能實踐環節。打破傳統教師設計實驗,學生簡單實現的實踐教學模式,以專題實驗與應用實驗的形式擴充實踐教學環節,充分調動學生積極性,避免了冗長、枯燥的課堂教學方式;開設大量的讀圖以及圖像應用等課程實驗環節,并在授課過程中不斷更新遙感圖像的類型與種類,根據學生反饋的問題和遙感相關專業的數據源更新,在滿足基本技能實驗目標的前提下及時更新和修正實踐教學內容與方法。

課程改革和實踐過程中,基本技能實踐環節進行讀圖的環節進行了最新高分辨率的國產衛星數據,主要包括我國資源一號02C數據和高分一號數據,進行目視判讀和基本的圖像讀取、顯示、統計特征計算等實踐。學生在應用最新圖像的過程中了解圖像特點、掌握遙感數據處理軟件基本操作、目視解譯基本方法等,并且能夠了解我國衛星發展趨勢以及我國高分辨率對地觀測重大專項的前沿成果以及對遙感相關領域人才的需求。

2.課程設計實踐環節。在基本技能掌握的基礎上,通過軟件操作、自主編程等方式開展課程設計實踐。實踐過程中只規定實驗目標與實驗內容,采用學生自主學習、自主創新的模式,學生根據實驗目標自主設計實驗,教師對學生完成實踐環節的過程進行輔導,確保實驗內容以及相關的學習內容順利完成。

課程設計實踐環節的實驗目標為掌握遙感圖像處理的基本原理和方法,實驗內容包括數據預處理、特征增強、數據分類。課程改革和實踐過程中,由原來的任課教師指定題目改革為由學生根據實驗目標和實驗內容進行自主設計實驗,自擬題目,遙感數據處理軟件二次開發或VS2010以上環境編程實現,在算法實現與編程調試過程中,學生能夠自主查閱相關文獻、更加主動地了解實驗內容,掌握遙感圖像處理算法開發過程,提升學生的遙感圖像處理能力。

3.科研訓練實踐環節。結合科研與工程實際應用,設計包括基礎實驗和自主設計實驗內容的綜合實驗,并與畢業設計相結合進行科研訓練,主要包括前沿性的綜合實驗訓練、設計與論文的綜合訓練等,對學生的學習能力、團隊合作能力、創新能力進行全方位培養。該類的科研訓練實踐環節在之前的教學中是沒有的,導致學生繼續深造后,基本的科研方法都不掌握;直接就業工作的同學知識體系不能適應實際工作。因此,基于上述問題,通過把實踐學習設置在復雜的實際工程實踐問題中,通過解決實際的科學研究中的技術問題,使學生學習隱匿于其中的基礎理論和科學知識,形成解決工程實際問題的技能,并培養自主學習、獨立科研的能力。

課程改革和實踐過程中,給出與遙感圖像處理相關的科研訓練實踐題目,學生需要自己查閱文獻,擬定需解決的關鍵問題以及設計技術方案,并且根據技術方案進行模型、算法開發,最后用實際的遙感圖像進行驗證分析,并撰寫相關論文,完成多媒體展示、軟硬件演示等。整個過程教師和助教以問題引導的方式進行輔導,加強學生自主設計、獨立科研能力的訓練,從而有效地提升學生解決科學問題和工程實踐問題的能力。

三、小結

“遙感圖像處理”課程之前主要以講授為主,實踐環節是傳統的操作實驗,學生課程參與度不高,且很難滿足目前對遙感相關專業學生解決實際問題能力的人才培養的需求。針對上述問題,開展了課程教學改革與實踐,在該過程中,利用網絡平臺、“圓桌”主題討論與多媒體展示結合、科研成果應用案例等形式開展啟發式的課堂教學,提升學生課堂參與度與知識掌握度;由學生根據實驗目標和實驗內容自主設計實驗,分基本技能實踐環節、課程設計實踐環節、科研訓練實踐環節等三個層次由淺入深地開展實踐環節,以實際科學問題、工程問題為牽引設計實踐教學目標與內容,充分發揮學生的主觀能動性,加強學生解決科學問題、工程問題的能力鍛煉與培養。通過課堂教學與實踐環節的教學改革,提升學生在課程中的主動權、主動性以及增強學生對遙感圖像領域前沿發展與問題的了解,培養學生解決復雜科學問題與工程問題的能力以及創新能力,滿足相關專業與領域的緊缺人才需求。

參考文獻:

[1]邵士權.我國高等學校教學方法創新研究[D].武漢:華中科技大學,2011.

[2]王文靜.中國教學模式改革的實踐探索——“學為導向”綜合型課堂教學模式[J].北京師范大學學報:社會科學版,2012,(1):18-24.

[3]李子建.課程、教學與學校改革:新世紀的教育發展[M].香港:香港中文大學出版社,2002.

[4]李子建.課程與教學改革的展望:加強理論與實踐的對話[J].北京大學教育評論,2004,(2):75-87.

[5]馮露,亢一瀾,王志勇,等.基于問題學習的探究式教學改革實踐[J].高等工程教育研究,2013,(4):176-180.

The Teaching Reform and Practice of "Remote Sensing Image Processing and Interpretation"

LI Na,ZHAO Hui-jie,ZHANG Ying

(School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering,Beihang University,Beijing 100191,China)

Abstract:Based on the teaching reform and practice of "Remote Sensing image processing and interpretation" in remote sensing science and technology discipline,this paper focuses on research and practice of heuristic teaching and coordination teaching pattern on "teaching –learning". Classroom teaching,practice teaching,network platform,scientific research and other multi-mode teachings are organic integrated,synthetical examples of courses update,interactive promotion,process management and other factors are combined,in order to improve the teaching quality and enhance students' analytical and solving skills on practical engineering problems.

Key words:teaching pattern;heuristic teaching;problem-based