富順中石鎮:育桑養魚“歸雁”反哺

周淼葭 潘興揚

鄉村的冬天,田地里蒙著一層薄薄的霜,一行行應季蔬菜透過薄霜鉆出土地。田邊的山坡上栽種著一排排果桑,透著盈盈的綠,放眼望去,一丘挨著一丘,竟然漫山遍野都是。

這是本刊記者于2016年12月14日在四川省富順縣中石鎮垟坪村見到的場景。中石鎮,典型的農業鎮,歷來有栽桑養蠶的傳統。由于國際蠶絲市場的影響,養蠶業受到嚴重沖擊走入低谷。那么,該如何化解這個難題呢?

中石鎮并沒有放棄長期以來形成的產業,通過調研,在農業轉型升級的大背景下,逐漸把往年重點種植的金桑樹改為果桑樹,發展兩用桑經濟。

除傳統產業外,中石鎮還加大政策扶持和優惠力度,鼓勵外出務工人員回鄉創業,帶動全鎮村民共同致富,激活鎮域經濟向更廣闊的天地發展。

果桑產業異軍突起

中石鎮在鞏固傳統栽桑養蠶的基礎上,重點發展果葉兩用桑,利用桑葉養蠶、桑葚加工成果酒,計劃在三年內建成集特色農業、深加工、采摘觀光為一體的一二三產業聯動的現代農業示范基地。

目前,中石鎮垟坪村、麻柳村、華富村三個村都已成為果桑大村,至2016年12月總共栽植、嫁接了果桑1000畝。鎮上還利用特色經果林和品種改良資金,對農戶每畝補助260元,以此提高農戶的積極性。同時,對以前的5000畝單純用來養蠶的桑樹葉進行嫁接改良,力爭三年內新發展果桑5000畝,打造自貢市唯一的果桑基地。

“果桑基地建成進入豐產期后,每畝桑樹年產桑葉1000公斤,可養2張蠶,收入1800元左右;每畝年產桑果1000公斤左右,產值可達5000元。發展果桑的效益是單一栽桑養蠶的一倍以上。”中石鎮垟坪村副支書蘭吉春說,“我們還成立了專業合作社,實行統一栽植、管理、養蠶、銷售、分配利潤。”

同時,鎮里還引進企業,對桑果和桑葉進行深加工,充分發揮桑葚和桑葉的治病保健功能,開發桑葚酒、干桑果、桑葚果汁、蠶沙等系列綠色健康食品和用品。

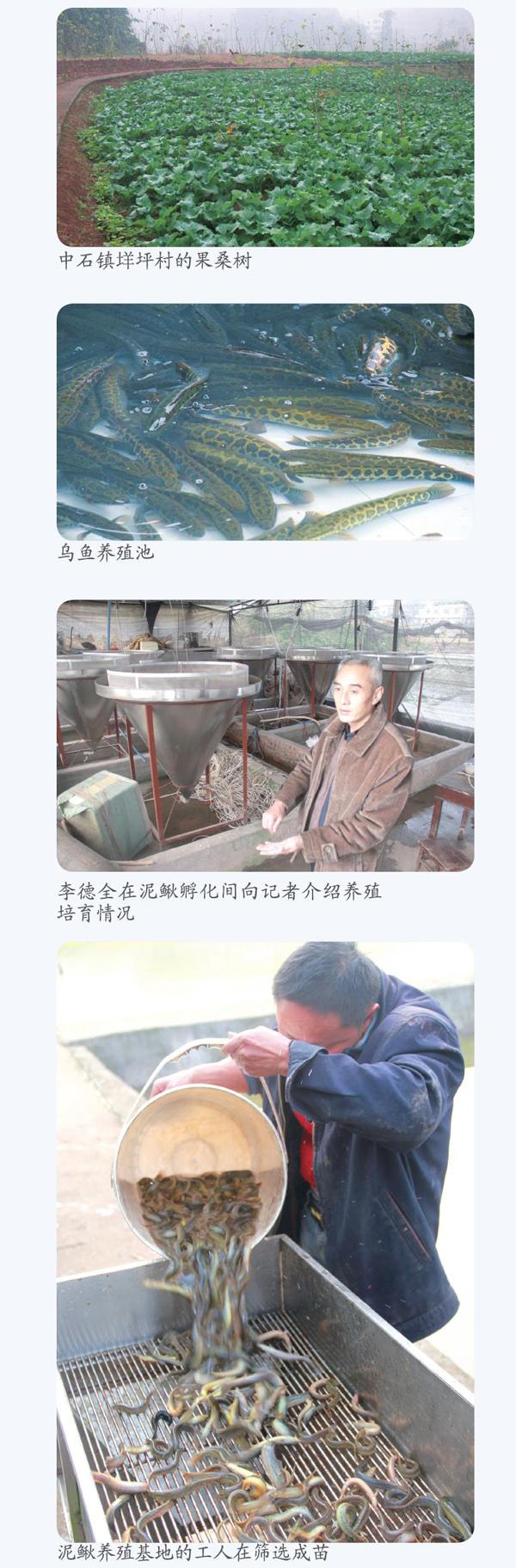

泥鰍養殖遠近聞名

從果桑林往下,沿著蜿蜒的鄉村公路繼續前行,不久就能望見一片寬廣的池塘。那是李德全的泥鰍養殖基地。

說起李德全和他的泥鰍養殖基地,周圍的村鎮縣市可以說是無人不知無人不曉,幾年來的辛勤付出,他的基地已經是全自貢市最大的泥鰍養殖基地了。

當記者問及為何想著做泥鰍養殖時,李德全的回答很是樸實:“我以前是在東北做海鮮生意的,經常接觸到水產,年紀大了后就想落葉歸根,所以我就回來投資搞泥鰍養殖了。”在東北做海鮮生意時,他就看到了水產養殖的市場前景,他想要是這個項目能在家鄉搞起來該多好,既發展了自己的產業,又能帶領鄉親致富,增加地方稅收,可謂一舉多得。

此時,契機來了。2011年初,中石鎮召開外出成功人士座談會,熱誠歡迎他們回鄉創業,并給予盡可能的政策優惠、資金扶持、協調配合,這進一步堅定了李德全回鄉創業的信心和決心。

2011年10月,李德全完全放棄了東北的海鮮生意,只身回到家鄉,開始了前期的籌備和考察,初步地點定在了垟坪村八組,這里緊靠猴子石水庫,水源好,陽光充足,交通方便。2012年5月,德全生態養殖農業有限公司掛牌成立。從種苗引進到飼料配備,從池子建造到水的轉換,從配種到疾病預防,每個環節李德全嚴把質量關,按照生態、環保、營養的標準規范生產。

如今,李德全的泥鰍養殖基地已經帶動發展周邊養殖戶兩三百戶,還爭取到四川省上的科技創新項目,2016年的凈利潤約有400萬元。

烏魚養殖方興未艾

嘗到水產養殖的甜頭后,垟坪村村民楊庭兵把商機瞄準了空白的烏魚養殖市場。這是富順縣又一個“歸雁經濟”的典型。

早幾年,楊庭兵一直在云南昆明開超市,日子也算得上富余。后來有一次去廣州旅游時,看到那邊許多人都靠養殖烏魚發家致富了,而在自己家鄉四川還是一片空白,于是回到家鄉養烏魚這個念頭越來越強烈。

思考再三,楊庭兵的烏魚養殖基地終于在2015年正式投產,占地50畝,以烏魚養殖為主,混養四大家魚,主要銷往重慶、瀘州、自貢、內江、宜賓等城市,供不應求。

相鄰的村民受到楊庭兵的帶動,也紛紛開始了烏魚養殖,現在已有10多戶村民跟著楊庭兵一起干,楊庭兵負責教授養魚技術與市場銷售,而村民只管養,根本不愁賣。光是楊庭兵自己的養殖基地,一天就能賣出去4000斤,不夠了就去周邊養魚的村民家收購,大家跟著他都賣得紅紅火火。

如今,越來越多的人心動了,楊庭兵也想帶著村鄰干出一番事業,正琢磨著擴大規模,將烏魚養殖打造成自己的品牌名片。