農村生活性面源污染治理的制約因素

王睿哲

[摘要]伴隨著社會經濟的發展,農村生活性面源污染日益成為農村環境污染的重要組成部分,文章通過對農村居民調查,從經濟、制度、意識習慣等方面分析農村生活性面源污染的成因,指出立足長遠,多層面向農村居民普及環保知識、培養環保習慣,加大農村公共產品供給是從根本上解決問題的出路。

[關鍵詞]農村;面源污染;制約;因素

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2017.02.177

1 引 言

生活性面源污染是農村環境污染的重要組成部分,一直為社會各界廣泛關注。改革開放以來,伴隨著我國經濟社會發展和居民生活水平的快速提高,農村居民日常生活中工業制成品的比重急劇增加,由此形成大量包括電子產品、塑料包裝物等廢棄物在內的高污染性生活垃圾,并對農村地區的生態環境造成極大的危害。

基于這一問題,本文選擇了安徽廬江縣葉畈村為對象,該村地屬安徽中部,具有安徽農村多數村莊的一般性特征。調查從經濟、制度、意識習慣等多個層面展開,以便于全面了解當地農村生活性面源污染問題的背后成因。調查時間主要選擇在春節期間,這時候外出打工的農民大多數能夠返鄉過年,這樣既能夠保證調查更順利,又使調查覆蓋面更全面。調查采用問卷形式,按便利抽樣和判斷抽樣原則,一戶農民發放一張問卷,共發放了調查問卷39份,收回有效問卷37份,問卷有效率達94.8%,且調查問卷當面發放、當面抽回,有效保證了調查結果的可靠度。

2 制約農村生活性面源污染治理的因素

根據筆者的觀察,制約農村生活性面源污染治理的首要因素是居民生活觀念與習慣問題。歷史上,我國傳統的農村社會一直是在自然經濟形態下,依靠低生產力、低產出和低消耗來維持運轉的,生活垃圾主要以有機物質為主,甚至常常被作為肥料儲藏投放到田里自然分解。這就使得農村居民的環境保護觀念一直較為淡薄,也養成了較為隨意的生活垃圾處理方式與習慣,盡管近年來農村社會的生產生活方式已發生巨大變化,工業制成品在農村居民生活中的比重也越來越高,人們對生活性面源污染的危害性并沒有清醒的認識,長期養成的習慣也一時難以改變。

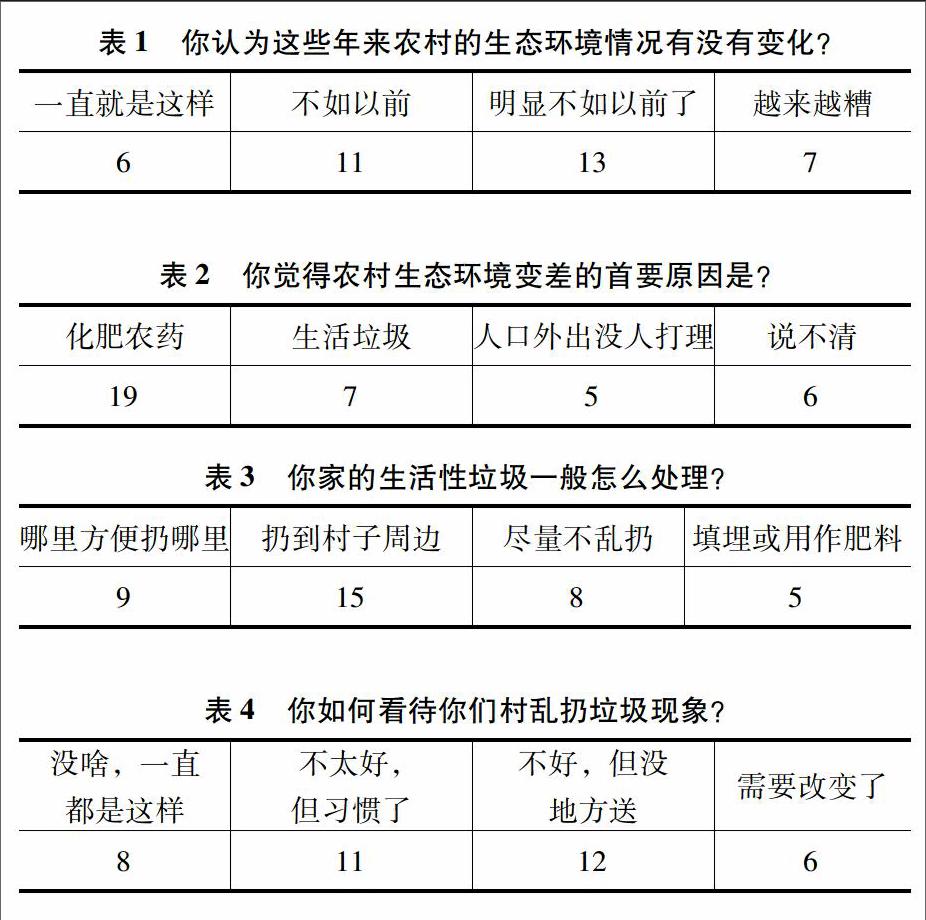

在調查中我們發現,對于你認為這些年來農村的生態環境情況有沒有變化時,37位村民中有11位表示“不如以前”,13位表示“明顯不如以前了”,7位表示“越來越糟”,三者合計31人,占比83.8%,而表示“一直就是這樣”的只有6位,詳見表1。也就是說大多數村民都意識到農村生態環境正在變差,但是對變差的首要原因,認為是“化肥農藥”的有19位,5位表示“人口外出沒人打理”,6位表示“說不清”,只有7位把“生活垃圾”列為首要原因。顯然多數村民對于生活垃圾的危害程度,認識明顯不足,詳見表2。

在被問及你家的生活性垃圾一般怎么處理時,有9位表示“哪里方便扔哪里”,15位表示“扔到村子周邊”,8位表示“盡量不亂扔”,只有5位表示“填埋或用作肥料”,詳見表3。而在談及對如何看待你們村亂扔垃圾現象時,認為“需要改變了”的只有6人,認為“不好,但沒地方送”的有12人,而另外多達19人則認為“沒啥,一直都是這樣”或者“不太好,但習慣了”,比例高達51.4%,詳見表4。顯然,環保觀念淡薄以及長期養成的垃圾處理方式與不良習慣在很長時間內仍然是農村面源污染治理必須克服的首要問題。

3 制約農村生活性面源污染治理的經濟因素

經濟原因也同樣是制約農村生活性面源污染治理的重要因素。我國農村的村落布局大多因地制宜、缺少規劃,多數村莊的房屋布局凌亂無序,各自為政,基礎設施建設難度大、效率低,公共產品供給嚴重不足,興建農村生活垃圾和廢水等處理設施、進而改造居住環境的難度大、成本高,當地居民自建或集資建造相關設施的意愿較低。

調查顯示,對于你是否希望改善當前的生態環境和衛生狀況的問題,6位村民表示“改善不改善無所謂”,5位表示“沒有想過”,兩者合計,比例僅為19.7%,而表示“非常迫切”和“希望改善”的則共有27位,比例高達80.0%,詳見表5。也就是說,大多數村民是希望盡快改善農村的生態環境的。但在被問及你是否愿意集資建造一些垃圾和廢水等回收處理設施,8位表示“不愿意,不合算”,有13位表示“愿意,費用太高”,10位表示“愿意部分出資”,只有6人表示“愿意集資”,詳見表6。

經濟層面的因素還表現在垃圾回收、處理產生的費用承擔上,從調查情況看,村民還沒有承擔這些費用的意愿。雖然對于垃圾和廢水等是否需要集中回收處理和專人負責,共有23位表示“非常需要”和“效果會更好”,比例達62.2%,而認為“沒多大效果”和“根本不需要”的則分別只有9位和5位,詳見表7。但當被問及你是否愿意承擔垃圾和廢水等集中回收處理的相關費用時,只有9位表示“愿意承擔”,表示“愿意部分承擔”和“應該政府負責”則共有21位,甚至有7位直接選擇了“不愿意”,詳見表8。

4 制約農村生活性面源污染治理的環保科技知識因素

制約農村生活性面源污染治理的另一個因素是居民環保科技知識的缺乏。其一是對生活性面源污染危害性的認識模糊,即對不同廢棄物究竟會產生什么樣的危害知之甚少。對于問卷中關于一條塑料方便袋垃圾需要多長時間才能在土壤里面分解掉的問題,被調查的村民有11位直接表示“不知道”,憑感覺認為需要“3~5年”和“5~10年”的分別為9位和15位,只有2位認為需要“一兩百年”,詳見表9。同樣對于一粒紐扣電池能污染多少水源的問題,情況也十分類似,多數人要么想當然地認為“幾十升水”和“幾噸水”,要么直接選擇“不知道”,而準確選擇“幾百噸水”的只有3位,詳見表10。顯然,對于生活垃圾帶來的面源污染危害村民們還沒有清醒的認識。其二是不了解生活性面源污染處理的科學方法,以至于即便主動進行及時處理,也只是把一種污染形式轉化為另一種污染形式。在回答塑料垃圾怎么處理時,有12位村民表示要“回收利用”,1位表示要“生物處理”,而多達24位村民則選擇了“焚燒”或“填埋”這種能產生新的污染物的處理方式,詳見表11。

5 結論與建議

根據上述調查問卷分析,本文農村生活性面源污染治理是一項系統工程,并在多個方面受到制約,而居民觀念與習慣因素、經濟因素以及環保科技知識因素是其中最為突出的問題。當前,農村生活性面源污染治理作為新農村建設的一項重要內容在各地大力推進,政府相關政策措施也紛紛出臺,而要從根本上解決問題,則必須立足于長遠,并從學校教育、媒體宣傳和社會公益活動等多層面向農村居民普及環保知識、普及環保意識、培養環保習慣,同時加大農村公共產品供給的支持力度,這是解決農村生活性面源污染問題的根本出路。

參考文獻:

[1]城一賴,王君.城鄉統籌視角下的農村面源污染防治研究[J].農村經濟,2011(8).

[2]姚桂蓉,陳年來,張政民.甘肅省農村面源污染現狀與控制對策[J].廣東農業科學,2009(8).

[3]張智奎.農村面源污染防治的問題及對策[J].理論前沿,2009(2).