“滴水穿石”滿眼春

馬麗文

下黨,是一個讓習近平總書記傾注過心血的地方。“異常艱苦,異常難忘!”這是習近平總書記后來回憶起下黨村時的真切感受。

從福建寧德市壽寧縣城出發,沿著崎嶇的盤山公路,一路暢行,青山如黛、林木蔥蘢、果園片片,翠綠叢中的野花競相綻放在寒冷的冬季,讓人心曠神怡,行車近一個小時,記者便到了地處閩浙交界、曾是閩東革命老區特困鄉村之一的下黨鄉下黨村。

下黨村依山而建,面朝修竹溪,房屋層層疊疊,交錯有序。青山巍峨,綠水纏繞,形成了“廊橋、流水、人家”的和美景象。此情此景,讓人很難想象28年前的下黨村竟是“無公路、無自來水、無照明電、無財政收入、無村級辦公場所”的“五無”村。

曾經的下黨有多窮?

67歲的老黨員王光朝回憶,以前挑公糧到隔壁鄉鎮,來回要一天半時間;沒電,買不起油燈只能靠點火篾;沒路,小販們不敢挑液體進山,怕摔倒打碎血本無歸;村里7成人沒有嘗過醋、一半人沒吃過醬油;養豬不敢養太大,扛不出去賣不掉,最后只能從鮮肉一直吃到咸肉……

一直以來,脫貧攻堅都是習近平總書記的心頭大事。為了幫助下黨擺脫貧困、加快發展,習近平總書記在閩工作期間曾九赴壽寧并三進下黨現場辦公,就下黨的經濟社會發展給予資金支持,架橋修路,發展產業項目,推動當地脫貧發展,并勉勵老百姓要自力更生、不等不靠,用自己的雙手讓生活一天天好起來。2014年,習總書記又曾四次提及下黨。

山村變新村,先通思想再通路

滴水穿透石,弱鳥志高飛。在經濟飛速發展的今天,這個曾經地處偏遠、讓總書記這般牽掛的閩東小山村,近年來發生了哪些新變化?

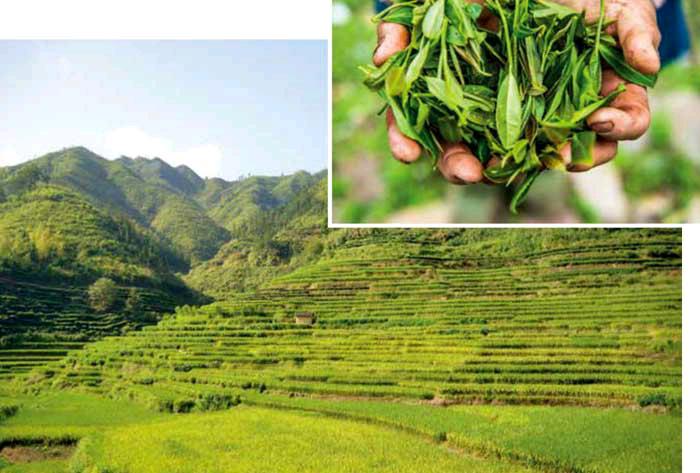

下黨村地處偏遠,距壽寧縣城45公里,交通不便,地窄溪急,立地條件較差,經濟發展滯后。青壯年勞動力大量外出,村民思想保守。村干部學歷普遍較低,缺乏創新型和管理型人才,發展動力不足,“等、靠、要”思想嚴重,雖然大部分群眾的生活能得到基本保障,但信息閉塞,群眾的生產經營手段單一,技術落后,商品意識較差,經濟收入普遍不高。全村共309戶、1341人,其中建檔立卡貧困戶32戶、五保戶10戶。村里主要以山地為主,老百姓以務農和種植茶葉、臍橙等農作物為主要經濟來源。

擺脫貧困,最怕的是“思想貧困”,市場觀念、競爭觀念對貧困地區來說都是嶄新觀念,都應成為“先飛”意識的組成部分。“下黨的發展,主要抓‘做功,而不是‘唱功。要更新觀念,拓展思路,把路子摸得更清楚一點,把腳步邁得更扎實一些。要以一村一戶一人為對象去想路子,去解決問題,一個項目一個項目地上,才能實打實地上一個新臺階。”28年來,下黨干部群眾牢記當年習近平總書記提出的發展思路,以各級領導的關心幫扶為動力,發揚“滴水穿石”、“弱鳥先飛”精神,不僅擺脫了“五無”的尷尬局面,還因地制宜,轉變思路,腳踏實地抓發展,走出了一條生態富民、綠色發展之路。

如今,下黨人承載著習近平總書記的殷切期望,不僅自力更生、持之以恒唱好“山歌”,還大力推進基礎設施建設,升級硬化了45公里的通縣公路,及通往政和、慶元的出縣、出省公路。同時,下黨還利用各種機遇,改善了當地群眾就醫、就學條件,先后引導自然村群眾向位于交通主干線沿線集聚,按照村莊整體規劃,完成街區道路全部水泥硬化、飲水安全工程、電網改造等配套設施建設,逐步實現人口居住集中化,居住條件大幅提升。

特別是歷經近兩年,下黨村更是舊貌換新顏:天更藍了,山更綠了,水更清了,人更美了,情更濃了。農民人均純收入從1988年的僅186元增加到2016年的10716元,翻了57倍。其中,2014年增加到6400元,2015年達到8275元,2016年帶動27戶建黨立卡貧困戶脫貧。

走進下黨新村,放眼望去,一棟棟新建的小洋樓拔地而起,鱗次櫛比;一條寬18米的主街道從鄉政府門前往北延伸,兩旁綠樹成蔭、店鋪林立。經過傳統古村落保護性修復的村容村貌煥然一新,村級主干道不僅連通壽寧縣城,還連接了相鄰的浙江慶元縣,每天6趟班車往返縣鄉之間,電網、光纖、電影院、衛生室、電商、超市、民宿、農家樂等通訊服務設施一應俱全,衣食住行等基礎設施全面完善,曾因貧困紛紛背井離鄉討生活的村民紛紛回鄉謀求新生活、新發展。這樣的巨變,對于曾經的下黨人來講,一度是不敢想象的。

農業變產業,“高新”+“創新”

下黨之變,是我國持續推進扶貧開發工作的縮影。

然而,治貧光“止血”、“輸血”不行,還得生出“造血”功能。建立起穩定的產業,才能實現“造血”,產業發展是農民最終的依賴,農民增收是實現小康的指標,“造血”肌體要運轉,還需各種“血脈”先暢通。為了充分發揮和利用生態優勢,下黨村積極引進農業產業新品種、建設示范基地、組建專業合作社,大力推進山地綜合開發,發展臍橙、錐栗、毛竹、油茶等特色農業產業,實現從單一的糧食生產收入向農、林、果、茶等種植業多元發展的農業產業格局。

2014年7月,福建省委組織部下派曾守福任壽寧縣下黨村第一書記。他帶領村兩委領導班子推出“扶貧定制茶園”項目,利用“消費扶貧+產業扶貧”,從“授之以魚”變“授之以漁”,創新扶貧方式,讓先富的村民帶動貧困戶脫貧致富,研究制定機制和標準,讓村民、村集體和引入的企業實現三方共贏,形成全鄉農民的增收點。“定制茶園這種模式,可以充分利用互聯網工具,將貧困村的產業與大眾扶貧、消費需求有效對接,市場具有廣闊性。”曾守福說,通過整合資源、打造品牌、保證質量,可讓村民收入普遍翻倍。

在經營茶產業的同時,村兩委班子不斷構想著下黨村鄉村旅游之路,他們立足實際,因地制宜,利用下黨村距今已有700多年歷史,依山而建、面朝修竹溪、木拱廊橋橫跨在綠水間,形成了“廊橋、流水、人家” 的美景,再加上當地獨有的紅色旅游資源,在吸引村民共同打造扶貧定制茶產業品牌的同時,發動全村人打造農家樂、民宿、鄉村茶館、書屋、特色食品、優質農產品等,發展鄉村旅游扶貧。

2016年12月中旬,54歲的村民王明壽打造的農家樂“百口食堂”順利開張了。這個自15歲就在外地打工的村民曾跑遍全國,忙碌卻收入甚微。一聽到家鄉要發展旅游,王明壽便回到家,在村兩委的支持下開起了農家樂。不僅如此,作為老黨員的王明壽還主動結對幫扶村里僅剩的五戶貧戶之一的王光玉一家,并幫助其通過扶貧貼息貸款成為“百口食堂”的股東之一。目前,下黨村辦起了6家賓館、3家民宿、5家農家樂,帶動20多名年輕人返鄉創業。

在“扶貧定制茶園”項目中,下黨村首創了以“賣茶園”替代“賣茶葉”的“定制扶貧”模式,推出600畝扶貧定制茶園,向全國招募愛心茶園主,以每年每畝2萬元的價格買下茶園,合同定期5年。茶園主將茶園的生產交給合作社,每年收獲固定回報,并可以通過APP客戶端隨時點擊查看茶園種植管理和茶葉生產加工狀態,讓消費者真正喝上放心茶。

“水滴”多情亦無聲,“弱鳥”有志方高飛。50歲的村民楊弈月于2016年3月申請加入了下黨村茶葉專業合作社,合作社免費提供低農殘農藥,保證茶青的品質,還優先優價收購她家的茶青。茶農和貧困戶加入村里的茶葉合作社和加工廠,從村民變成股民,從公司的經營中分紅,還可以從合作社領取每畝2000元茶園租金。該項目模式很大程度上改變了政府通過直接撥款卻難以從根本上解決貧困戶脫貧致富的老大難問題。通過創新扶貧的方式,讓生態進城,財富進村,讓農民成為產業的主人和真正的受益人,助推下黨村擺脫貧困,實現可持續發展。同時,企業得到了優質的產品,村民也依靠自己的勞動實現了脫貧致富,收獲了尊嚴。

干部變“尖兵”,脫貧思路貴過寶

要想脫貧致富,必須有個好支部。政府項目和投資,不是撒胡椒面,要靠人爭取;產業發展,也要靠人推動;靠誰呢?村級黨組織。

曾守福一到下黨村便逐個找村干部談心、講政策、聽建議、聊發展,組織黨員干部學習中央關于脫貧攻堅系列重要講話精神,凝聚村民的發展共識;與村兩委班子探索推行“村務陽光管理”機制,凡是涉及農民群眾切身利益的事情,通過“四議兩公開”的方式由村民討論決定,讓各項工作在陽光下操作,密切干群關系,凝聚村民的人心;開展“我是排頭兵”、“聯動扶貧”等活動,成立茶葉生產技術黨小組、農家樂和民宿服務黨小組等各類產業黨小組,采取專家授課、農村遠程教育、外出參觀考察等方式提高村干部致富帶創能力。

火車跑得快,還靠車頭帶。下黨村和全國大多數貧困村一樣,交通不暢,村民們思想閉塞,人心渙散,沒有凝聚力。要想脫貧致富,組建一個堅強的村兩委班子帶領村民轉變思想迫在眉睫。為了盡快擺脫貧困,下黨村始終堅持以習近平總書記三進下黨調研時的精神為引領,切實加強黨建工作,建強村黨支部這個堡壘,力促支部戰斗力提升。近幾年,村兩委積極把“兩學一做”學習教育貫穿脫貧攻堅全過程,用思想凝聚脫貧攻堅力量,教育引導下黨村黨員干部提升“精氣神”、贏得主動權,以身作則引導村民積極參與村級集體經濟發展建設。注重將黨員發展成致富能手,先富戶帶動貧困戶脫貧致富,還充分利用基層黨組織的號召力,動員外出務工人員返鄉創業帶動貧困戶發展,積極發揮基層黨組織的影響力,引進產業項目,豐富貧困戶脫貧渠道。

在曾守福的動員下,2014年在外地經營餐飲業的年輕黨員王培根和王明成陸續叫回6名外出的年輕人,成立了下黨星農山羊養殖合作社,帶領20余戶貧困戶在下黨水庫周邊租了一塊山地,投資100多萬元辦起了山羊養殖場。看到景觀樹下長滿了雜草,村里的黨員會自發起來義務拔草,養護鄉村景觀,村里的婦女們成立了巾幗家園清潔義務服務隊,經常幫扶照顧村中孤寡老人和維護村公共場所衛生,維持村容村貌的整潔干凈……這些雖是小事,但村民們的思想正在轉變,愛村、建村的思路也越來越清晰。

生態變財富,“農”字也能寫出“金”

2014年以前,王明江一家因大兒子王有長患肌肉萎縮癥負債致貧,成為村里建檔立卡貧困戶之一。為了還債,王明江不得不背井離鄉,常年在外打工。妻子體弱多病,還要照顧長期患病的大兒子,日子十分艱難。2015年,王明江回到家鄉,與大兒子一起加入下黨蓉黨農民專業合作社,爺倆年收入約有4萬元,通過合作社“定制茶園”平臺,他們每年茶青收入達1萬元左右,小兒子王有華外出務工,年收入約1萬元。2016年,王明江一家年收入達到6萬元左右,人均收入約1.5萬元,遠超全鄉9400元的農民人均純收入,實現全家脫貧。眼看日子越過越紅火,王明江欣慰地說:“以前在外打工,四處漂泊,風餐露宿,一個月3000多元的工資,每月最多能存千把塊。現在上班離家五分鐘路程,同樣的工資卻能存2000多元,感覺生活充滿希望。”

路通了、貨通了、策通了,人也通了。獨特的要素、獨絕的生態,再加上優越的基礎設施,“農”字也能寫出“金”。

根據下黨村山多、茶葉資源豐富的實際情況,曾守福因地制宜結合未來的生態旅游路子,把原有的茶園改造為生態茶園,確定了“創新發展、共建共享”的理念,形成了“以村黨組織為中心,抓住茶葉和鄉村旅游兩個主產業,推動村財和村民增收、推動互聯網思維在鄉村傳播實踐、推動美麗鄉村建設的致富思路”,組織村里黨員干部和能人大戶通過在茶廠、茶山上架設30余個探頭,開發可視化預訂系統和農產品可追溯系統,探索出“產業扶貧+消費扶貧”模式,打造了中國第一個扶貧定制茶園“下鄉的味道”品牌項目,帶領下黨村走上了黨建富民強村的快車道。依托該項目,通過激發內生動力、調動生產積極性,使村民的收入翻番,由先富戶帶動27戶建檔立卡貧困戶脫貧,村財收入逾20萬元,實現了零的突破。

“滴水穿石”滿眼春。扶貧開發30多年來,下黨人用自己的行動詮釋了“滴水穿石,久久為功”的脫貧精神,從“輸血”到“換血”再到“造血”的脫貧攻堅,使下黨終于實現了從“赤貧村”到“小康村”的華麗轉身。