正畸治療中拔除第一前磨牙對下頜第三磨牙軸傾度的影響

胡玉乾 李方研 呂秀梅 胡建

[摘要] 目的 研究拔除第一前磨牙和非拔牙矯治兩種矯治方法對發育中的下頜第三磨牙傾斜角度的影響。 方法 選取39例拔除第一前磨牙和39例非拔牙矯治患者術前和術后曲面斷層片進行測量分析。選用水平參考平面測量和比較發育中的第三磨牙傾斜角度的變化。 結果 拔除第一前磨牙組下頜第三磨牙直立角度平均值左側為(7.1±2.5)°,右側為(5.9±1.5)°;非拔牙矯治組左側為(3.5±0.8)°,右側為(3.2±1.3)°,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 拔除第一前磨牙矯治可以對下頜第三磨牙角度的調整產生有利的影響。

[關鍵詞] 第一前磨牙拔除;第三磨牙傾斜角;非拔牙矯治;曲面斷層片;正畸治療

[中圖分類號] R783.5 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2016)30-0055-04

下頜第三磨牙阻生是臨床工作中常見的問題,除常見的下頜第三磨牙阻生的主訴,近年來下頜第三磨牙成為導致正畸治療保持階段結束后引發下頜切牙擁擠的主要原因[1]。正畸醫生需要建立下頜第三磨牙與牙弓其他牙齒之間相互關系的意識,關注第三磨牙是否能正常萌出、是否會阻生、是否會引起下頜前牙的擁擠,特別是拔牙矯治是否會阻斷由于下頜第三磨牙帶來的擁擠并對其萌出的影響[2]。近年來的研究多數集中在對第三磨牙阻生原因以及萌出預測等方面,缺乏正畸治療對發育中的第三磨牙影響的研究。

12歲是公認的矯治最佳年齡,而這個年齡第三磨牙的鈣化有限,所以第三磨牙的發育和走向對于制定矯治計劃至關重要。以往的研究顯示,發育中的第三磨牙會不斷改變它的角度,并且進行萌出前的旋轉。10~15歲,牙胚接近第二磨牙的時候,第三磨牙會有平均11.2°的直立旋轉,這對于改善第三磨牙的阻生非常有效,但是這種直立的控制如果沒有發生,第三磨牙的阻生就在所難免,因此清楚地知道矯治方法會對發育中的第三磨牙如何誘導和干預非常有意義[3,4]。正畸治療中常見一些磨牙控制以及磨牙遠中移動均會增加第三磨牙牙冠阻生的機會,同樣,拔除第一前磨牙會帶來下頜后段頰側部分近中移動,為第三磨牙的萌出提供空間,對第三磨牙牙軸豎直旋轉比較有利,增加正常萌出的機會[5]。本文的目的為研究拔除第一前磨牙矯治與非拔牙矯治對于發育中的第三磨牙牙軸的影響。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2013~2016年在正畸科進行固定矯治的78例患者,其中39例患者選擇拔除四顆第一雙尖牙的矯治方法為撥牙組,另外39例患者選擇非拔牙矯治為非撥牙組。所有患者均拍攝術前和術后曲面斷層片。拍攝參數根據患者的年齡和性別進行調節,電壓70 kV,電流1.8~3 mAs(Cranex TomeR,Soredex,Helsinki,Finland)。

納入標準:選取已經完成正畸治療的患者資料,患者均接受正畸直絲弓固定矯治,具有完整的術前術后曲面斷層片。曲面斷層片上可見雙側未萌出的第三磨牙,并呈近中傾斜,牙根發育不超過2/3。所選患者為安氏I類錯頜畸形患者,采用中度支抗;拔牙矯治病例需要關閉所有間隙;兩組治療時間控制在24個月內完成。排除標準:安氏I類上下頜前突,需要高位牽引的病例;支抗預備需要遠中傾斜最后一顆磨牙的病例。兩組患者的年齡、性別等資料差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

1.2 研究方法

所有患者均在同等條件下拍攝曲面斷層片,治療前的曲面斷層片均在矯治前2周內拍攝;治療結束后的曲面斷層片均在去除矯治器當天拍攝。采用AutoCAD 2007-Siaplified Chinese軟件對所有研究對象的矯治前后曲面斷層片進行定點和測量。定點測量工作均由同一名正畸醫生完成。為了計算描記和測量誤差,兩個星期后隨機抽取10名患者(共20張曲面斷層片)重復實驗過程。結果用配對樣本t檢驗進行分析,各值2次測量之間均無顯著差異(P>0.05),且2次測量結果之間的相關系數R=0.91。

1.3 觀察指標

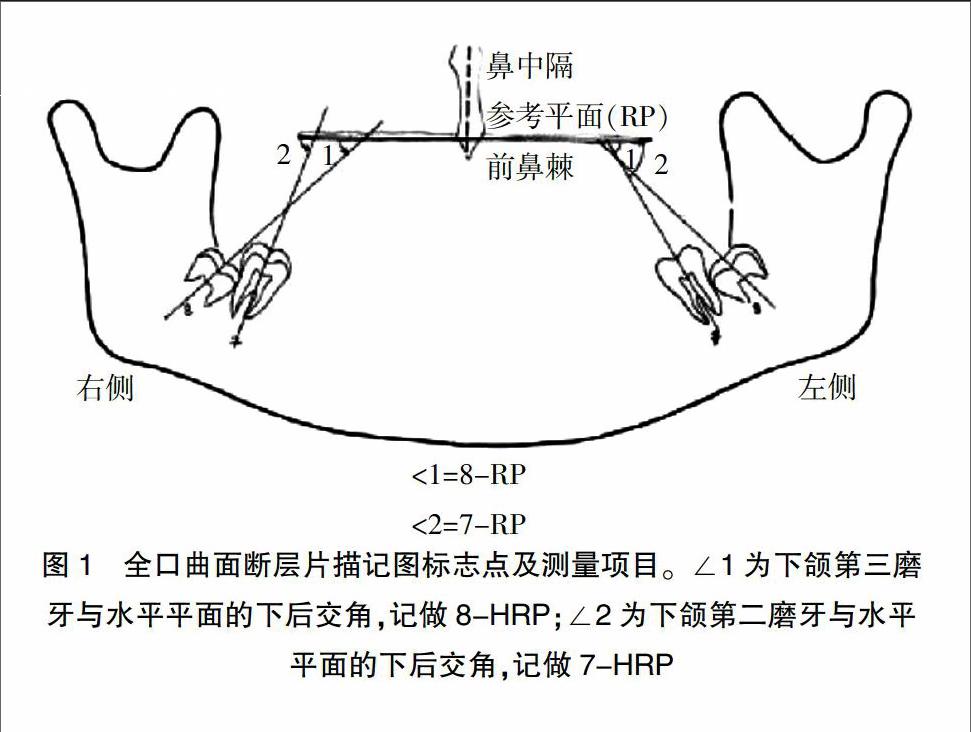

根據Elsey和Rock[6]提出的參考平面,選取鼻中隔和前鼻棘連線作為中線參考平面(midline reference plane,MRP),然后經過雙側腭部陰影區做MRP的垂線,該平面定為水平參考(horizontal reference plane,HRP)。通過軟件標記下頜第二磨牙和第三磨牙的輪廓,定義牙長軸。經過第二磨牙頜面中點和根分叉中點的連線為第二磨牙的牙長軸。第三磨牙冠部近遠中連線的平分線為第三磨牙的牙長軸,見圖1。第二磨牙與HRP的下后交角記做7-HRP;第三磨牙與HRP的下后交角記做8-HRP,該角度的增加意味著第三磨牙的位置有所改善。

1.4 統計學方法

選用SPSS20.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以(x±s)表示,曲面斷層片測得的計量資料,同組內治療前后各測量指標比較采用配對t檢驗,不同組間測量指標比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

拔牙組和非拔牙組在年齡和性別上沒有統計學差異(表1)。拔牙組和非拔牙組測量數據以及組間比較統計學結果見表2。右側第三磨牙矯治前后傾斜度變化,拔牙組為(5.9±1.5)°,非拔牙組(3.2±1.3)°;左側第三磨牙矯治前后傾斜度變化,拔牙組為(7.1±2.5)°,非拔牙組(3.5±0.8)°,拔除第一雙尖牙矯治組比非拔牙矯治組左右兩側第三磨牙傾斜度顯著增加,兩組存在顯著相關關系,差異具有統計學意義(P<0.05)。兩組第二磨牙術前術后均無統計學差異(P>0.05)。

3討論

第三磨牙的發生、鈣化時間、位置及萌出在個體間有很大的差異。下頜第三磨牙是最常見的阻生牙,有報道[7]對矯正后3年的患者追蹤觀察,發現下頜第三磨牙的阻生會引起下頜牙弓寬度與長度變小,從而導致正畸治療后下前牙擁擠的復發。正畸醫生如果能夠意識到在正畸過程及正畸后第三磨牙的發育及可能產生的影響,就會在矯治計劃中考慮正畸治療對發育中第三磨牙的影響以及緩解阻生的措施,避免矯正后再次拔牙。如果第三磨牙阻生能夠在正畸治療過程中被預測和誘導,那么其對牙弓的影響、阻生的難度和并發癥就會規避很多。本研究選取的研究對象年齡在11~16歲之間,可在X線片上觀察到第三磨牙牙胚,其中70%以上為下頜第三磨牙阻生,這一階段正是第三磨牙牙胚發育的黃金階段,可以進行萌出前重要調整。以此研究結果判斷不同的矯治方法對第三磨牙的旋轉、直立是否有不同的矯治作用,非常有參考價值[8]。

以往的研究中很多學者選用頭顱側位片進行測量,由于頭顱側位片的影像存在重疊問題,所以角度會有偏差[9,10]。曲面斷層片對于評價第三磨牙的位置比較確切,成為此類研究的首選[11]。以往的研究使用咬合平面和下頜平面作為參考平面[12],但是咬合平面會隨著治療以及下頜骨生長的改建而變化,導致下頜磨牙的角度測量不準確。有學者認為上腭平面在生長發育過程中比較穩定而且不受正畸治療的影響。即使有改變,相對于2年這樣的治療時間而言變化非常小。此外,本研究選取的病例其牙齒與牙弓的不調程度較輕,選用的方法主要是排齊整平,關閉間隙對上腭平面幾乎沒有影響。

3.1拔牙矯治的改變

拔牙組第三磨牙的角度右側增加了(5.9±1.5)°,左側增加了(7.1±2.5)°。以往的研究也得出在拔除前磨牙治療中第三磨牙可以被豎直的結果[9]。第三磨牙角度的改善與生長發育提供的后牙段的空間以及主動地治療措施有關。本研究中在關閉間隙的過程中,下頜磨牙后段近中移動,有助于第三磨牙傾斜角度的調整,同時提供了第三磨牙萌出的位置(圖2)。而磨牙后區的生長變化對第三磨牙空間的增加起到了積極的作用[13]。第三磨牙牙根的直立將會直接降低阻生的發生率,而通過拔除前磨牙的正畸矯治多可以達到此目的。本研究中第二磨牙的角度變化并不具有統計學意義,可能是由于第二磨牙牙根已經發育完成,在有良好的上下頜咬合關系的情況下,發生傾斜變化的可能性反而減小。

3.2 非拔牙組的改變

非拔牙組第三磨牙的角度右側僅僅增加了(3.2±1.3)°,左側增加了(3.5±0.8)°。這個增加量術前和術后沒有統計學差異。因此第三磨牙的角度術前術后僅有小幅度的提高。在以往的研究中有學者發現非拔牙矯治組第三磨牙角度阻生更嚴重,因為正畸治療中不拔牙矯治通常會進行牙弓長度的保持,往往遠中移動下頜第一第二磨牙,會影響到第三磨牙的阻生。這個負面影響有時能夠隨著磨牙后區的生長有所緩解。

3.3 臨床意義

青少年中進行第一前磨牙的拔除矯治對于第三磨牙近中移動,并且正常萌出有著積極的意義。因此在矯治設計時可以考慮該方面的因素。盡管本研究不能預言該方法到底能夠保證多少比例的第三磨牙正常萌出,但是可以減少牙槽外科拔除必須拔除的阻生齒的難度和風險[14]。本文建議在拔牙臨界病例的矯治設計中要充分考慮第三磨牙的軸傾角的變化,對于拔牙矯治病例就可以引導萌出受阻的第三磨牙順利萌出。正畸醫生必須要意識到第三磨牙最終萌出與否對矯治效果的影響。對于矯治結束但是第三磨牙完全發育完成的病例,無論拔牙與否均應該定期進行X線檢查,以評估第三磨牙的發育情況[15]。如果出現阻生趨勢,建議及早拔除第三磨牙[16]。

拔除第一磨牙矯治對第三磨牙軸傾度有著積極的影響,以利于第三磨牙正常萌出。非拔牙矯治對第三磨牙的萌出沒有明顯的負面影響,但是軸傾度變化不大。臨界病例拔除第一前磨牙對第三磨牙的萌出有利。如果治療后第三磨牙阻生仍然嚴重,其軸傾度的變化也會有助于第三磨牙的拔除。

[參考文獻]

[1] Al Kuwari HM,Talakey Aa Fau-Al-Sahli RM,Al-Sahli Rm Fau-Albadr AH,et al. Influence of orthodontic treatment with first premolar extraction on the angulation of the mandibular third molar[J]. Saudi Med J,2013,34:639-643.

[2] Hill CM. Removal of asymptomatic third molars:An opposing view[J]. J Oral Maxillofac Surg,2006,64:1816-1820.

[3] Gohilot A,Pradhan T,Keluskar KM. Effects of first premolar extraction on maxillary and mandibular third molar angulation after orthodontic therapy[J]. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research,2012,2:97-104.

[4] Feng GY,Zou Bs Fau-Gao X-m,Gao Xm Fau-Zeng X-l,et al. Influence of the mandibular second premolar extraction on the angulation of the mandibular third molar[J]. Beijing Da Xue Xue Bao,2013,18:77-80.

[5] You TM,Ban BH,Jeong JS,et al. Effect of premolar extraction and presence of the lower third molar on lower second molar angulation in orthodontic treatment[J]. Oral Surgery,Oral Medicine,Oral Pathology and Oral Radiology,2014,118:278-283.

[6] Elsey MJ,Rock WP. Influence of orthodontic treatment on development of third molars[J]. The British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery,2000,38:350-353.

[7] Neves FS,Souza Tc Fau-Almeida SM,Almeida Sm Fau-Haiter-Neto F,et al. Correlation of panoramic radiography and cone beam CT findings in the assessment of the relationship between impacted mandibular third molars and the mandibular canal[J]. Dentomaxillofac Radiol,2012,41:553-557.

[8] Turkoz C,Ulusoy C. Effect of premolar extraction on mandibular third molar impaction in young adults[J]. Angle Orthod,2013,83:572-577.

[9] Behbehani F,Artun J,Thalib L. Prediction of mandibular third-molar impaction in adolescent orthodontic patients[J].Am J Orthod Dentofacial Orthop,2006,130:47-55.

[10] Jakovljevic A,Lazic E,Soldatovic I,et al. Radiographic assessment of lower third molar eruption in different anteroposterior skeletal patterns and age-related groups[J]. Angle Orthod,2015,85:577-584.

[11] Pittayapat P,Willems G,Alqerban A,et al. Agreement between cone beam computed tomography images and panoramic radiographs for initial orthodontic evaluation[J].Oral Surgery,Oral Medicine,Oral Pathology and Oral Radiology,2014,117:111-119.

[12] 于志賢. 不同拔牙模式對成人第三磨牙傾斜角度和萌出間隙的影響[D]. 天津醫科大學,2013.

[13] Chen LL,Xu Tm Fau-Jiang J-H,Jiang Jh Fau-Zhang X-Z,et al. Longitudinal changes in mandibular arch posterior space in adolescents with normal occlusion[J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop,2010,137:187-193.

[14] Szalma J,Lempel E Fau-Jeges S,Jeges S Fau-Olasz L,et al. Darkening of third molar roots:Panoramic radiographic associations with inferior alveolar nerve exposure[J].J Oral Maxillofac Surg,2011,69:1544-1549.

[15] Alqerban A,Willems G,Bernaerts C,et al. Orthodontic treatment planning for impacted maxillary canines using conventional records versus 3D CBCT[J]. European Journal of Orthodontics,2014,36:698-707.

[16] Bui CH,Seldin Eb Fau-Dodson TB,Dodson TB. Types,frequencies,and risk factors for complications after third molar extraction[J]. J Oral Maxillofac Surg,2003,61:1379-1389.

(收稿日期:2016-08-07)