做藝術的觀察者、組織者、創作者和影響者

岳巖

做藝術的觀察者、組織者、創作者和影響者

岳巖

《藝術商業》創辦于2011年,致力于發掘藝術與商業的完美價值融合,堅持以專業選題視角、深度調查撰寫,結合最新市場動態,輸出獨家藝術信息。業已成為藝術品收藏、研究、交易者及藝術愛好者極具價值性、閱讀性、指導性的影響力刊物。作為一家年輕且成功的藝術類紙質媒體,副主編岳巖就藝術媒體的社會責任、價值定位等問題展開了討論。

藝術媒體,商業

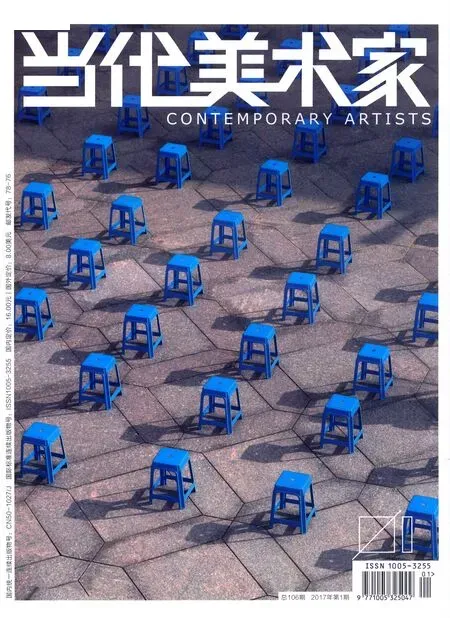

1 熊熊作業 “在那兒”系列之“較南臺西頭村” 攝影 20152016年第一屆藝術媒體提名展《藝術商業》提名作品

2 熊熊作業 “在那兒”系列之“拉薩青旅” 攝影 20142016年第一屆藝術媒體提名展《藝術商業》提名作品

《當代美術家》(以下簡稱“當”):請談談您是如何與藝術媒體結緣的。

岳巖(以下簡稱“岳”):我最早的夢想是做一名戰地記者,不料中學時受家庭影響開始學畫,直到大學上了美院,畢業后順利成為一名藝術記者。

當:當代藝術的發展歷程中,藝術媒體占據了重要的地位。它不僅是當代藝術發展的見證者,有時甚至直接影響了當代藝術發展的方向。在您的從業經歷中,是否有發揮“媒體人力量”的經歷?比如以媒體人的身份參與藝術事件,或推介藝術家,改變了藝術家的事業軌跡?

岳:《藝術商業》一直積極踐行促進社會大眾對當代藝術的理解,也在扶持與推廣年輕藝術家,比如在2014年我們發起的公益項目“YAY最具潛力青年藝術家”評選。2014年左右,中國青年藝術家的評選此起彼伏,大多都需要藝術家置換作品或者繳納參展費用,類似這樣的評選會對市場產生誤導。“YAY”項目全程不對獲選青年藝術家索取任何作品或經費,且專家評委較多元,由獨立策展人、美術館館長、高校學者和知名藝術家構成,為評選奠定了堅實的學術基礎。因為評選的公正性,此次榜單也獲得畫廊主的青睞。可以公正的進行評選,就是在發揮“媒體人力量”,匯合多方資源,從相對客觀的角度,用公益推進當代藝術的發展。

評選之外,比如參加《當代美術家》雜志主辦的2016年第一屆藝術媒體提名展的熊熊作業,在2015年時,因為《藝術商業》的微信號文章,由獨立音樂人轉型為跨界音樂、影像、裝置的多元藝術家。

當:20世紀初,藝術網站興起,以海量的內容、強大的時效性、多元的視聽感受成為了藝術媒體中新興的巨大力量。而近幾年的新媒體形式上的便捷、內容上的風趣易懂,使藝術媒體逐漸多了一份風趣幽默、平易近人的氣質。《藝術商業》在2011年創刊,已是網絡媒體和新媒體興起的時期。在網絡時代誕生的《藝術商業》,在欄目編排、內容選擇上是否受到網絡文化的影響?與傳統老牌藝術媒體相比,相對年輕的《藝術商業》是否更能承受新媒體帶來的沖擊?

岳:我們在欄目編排和內容選擇上并不受網絡文化的影響,網絡時代誕生的《藝術商業》,會在傳播渠道上借力網絡,除了在PC端和手機端傳播之外,雜志本就脫胎創刊于互聯網公司——易拍全球,是中國領先的全球古董藝術品線上拍賣平臺,易拍全球的VIP客戶每個月都會收到《藝術商業》的紙本刊物。

《藝術商業》從一本雜志發展成為藝商傳媒公司,也是為了拓寬商業渠道,更好的服務于藝術行業。我們一直以來都是全媒體平臺,雜志有紙質和電子兩種,也有專門針對網絡的新媒體平臺。紙質與網絡,只是不同的傳播渠道,這種渠道會隨時變換,根本核心在內容生產。我們不停看到紙媒停刊,是因為這些紙媒曾經與我們某個時代有著深入的聯系,事實上,這兩年網絡媒體平臺、微信公號停辦的數量并不比紙媒少,這本來就是個快速更迭的時期。內容和傳播方式符合相應渠道的讀者群體才不會受到沖擊。

1 熊熊作業 “在那兒”系列之“布達拉宮廣場” 攝影 20142016年第一屆藝術媒體提名展《藝術商業》提名作品

當:有人認為藝術媒體是當代藝術的話筒、擴音器,您如何看?

岳:目前中國的文化藝術類媒體,尤其是以微信公號為主要承載方式的媒體內容大多直指商品銷售。如果從銷售功能的角度,是可以比喻成話筒和擴音器。《藝術商業》的內容角度建立在對行業與社會變遷的觀察上。新媒體發展初期,直指銷售的內容公號、平臺獲得比較好的發展,越往后期,客觀的調查性、分析性、觀察性、聯動性的內容會越受歡迎。

從當代藝術的角度講,藝術媒體在2005年到2015年,更多的功能在藝術家的推廣與藝術品市場的觀察和監督方面。2015年之后的藝術媒體,成為當代藝術的一部分,個別媒體會參與到策展工作中,用展覽或者藝術項目的方式推動整個領域的發展。比如我們在2015年做過社區公共藝術的活動,組織社區里的老人、孩子與著名涂鴉藝術家進行涂鴉活動。2016年,我們邀請茶藝師根據藝術家的作品創作茶品等,這些行為促使更多人了解和感受到當代藝術。

當:80、90年代,當時的藝術傳播主要依靠紙媒,且媒體數量較少,幾大藝術媒體能比較集中地記錄當時藝術發展的情況,甚至直接影響藝術發展的進程。如80年代《美術》雜志對傷痕美術、鄉土美術的報道,雖與當時的政治因素不無關系,但在美術史上足以作為標志性事件。今天的藝術媒體百家爭鳴,豐富多樣,但這也意味某一家媒體的聲音有可能被淹沒。您如何看待今天藝術媒體發展的現狀?

岳:藝術與媒體,都不是一成不變的,現今的社會環境與上世紀80年代有著顛覆性區別。就像今天不會再有鄧麗君這種全民偶像的出現,觀眾、讀者的注意力在分散,人群在精分,藝術媒體的發展也會愈發專業。一家媒體很難推動整個行業,但是對細分領域的影響力會越來越強。所以未來會是大型媒體平臺帶動眾多專業性藝術媒體。

2 熊熊作業 “在那兒”系列之 “內蒙省道” 攝影 20142016年第一屆藝術媒體提名展《藝術商業》提名作品

當:在您看來,一家藝術媒體的生命力在于準確的讀者定位?嚴謹的學術態度?或是其他的因素?

岳:一家藝術媒體的生命力還是會回歸到“內容為王”的命題上,內容生產符合讀者需求,有嚴謹的學術態度、有準確的傳播渠道。對我們來講,內容是文、圖、活動多位一體的發展。

當:您對目前《藝術商業》的欄目設置、內容編排是否滿意?是否考慮轉型?

岳:刊物和人一樣富有生命,沒有人是一成不變的,刊物也是。《藝術商業》每年都會調整欄目和版式風格。

當:最后請您談談藝術媒體行業吸引您的地方。

岳:藝術媒體可以穿梭在藝術行業的每個角色旁邊,做一個觀察者、組織者、創作者和影響者,也做著把藝術翻譯以及更好的傳播、推廣給社會的工作。

Being an Art Observer, Organizer, Creator and Influencer

Yue Yan

Art Trade Journal was founded in 2011. Dedicated to the integration ofart and trade, it persists in writing articles with professional perspective and in-depthinvestigation, broadcasting artistic information with uniqueness which derives fromthe latest market trends. It is known as the readable, directive, influential magazine forart trader, art lover, and the collection, research of art works as well. As the associateeditor of a young but successful print media of art, Yue Yan expressed her views aboutart media’s social responsibility and value proposition.

Art media, Trade