半磚園記憶

文娟

花香滿徑——花房半磚園

未入師門的時候,我曾經(jīng)到郭豫適先生的半磚園拜訪過兩次。

第一次是2002年冬天,半磚園中只有蠟梅在凌寒盛放。我和他走在暗香浮動的園子里,一邊聽他介紹:這是杜鵑,這是玉蘭,這是石榴,圍墻邊那兩株是紫藤和葡萄,一邊想象著春夏時節(jié)這些植物枝繁葉茂的樣子,那時的園子一定是繁花似錦,美不勝收。走到由薔薇枝條交織而成的籬笆旁邊,看見三棵棕櫚樹,由高到矮依次排列,先生語重心長地對我說:“你看看這三棵樹,非常有意思。當(dāng)年它們同時栽下,高度相當(dāng),此后生長環(huán)境也幾乎一模一樣,但是如今高矮卻足足相差了一倍,看來自身的努力很重要啊!其實人的成長和樹的生長是一樣的道理。”

繞回先生的書房,他從書柜里取出一本由他導(dǎo)讀的魯迅先生名著《中國小說史略》簽名送給我,并囑咐說,這本經(jīng)典的著作,值得我們治古代小說的人用心研讀。“經(jīng)典的作品應(yīng)該廣泛普及啊!”先生指著書架上一套上海古籍最近出版的新世紀(jì)古典文學(xué)經(jīng)典讀本說,“我常常和學(xué)生們講:‘學(xué)問之道無他,博學(xué)慎思,實事求是而已,魯迅先生的這本著作,就是博學(xué)慎思,實事求是的典范。”

第二次再去拜訪先生是次年的暮春,已經(jīng)到了草長鶯飛的日子,從書房的窗戶望去,隨風(fēng)飄動的紫藤映滿了眼簾,淡淡的薔薇花香縈繞著半磚園。先生帶著我去看那些美麗的小花時,經(jīng)過了一個用拆下來的舊窗框做成的簡易書棚。先生說:“書多得實在放不下了,就整理了一些不太常用的放在這。這些舊窗框是五十年代的式樣,不太透光,但是質(zhì)量很好,五十多年了都沒生銹;不像我前兩年裝的,雖然采光好,可是才用了兩年就銹跡斑斑了。那時人們做事情盡管有點呆板,不過一絲不茍的精神和認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度現(xiàn)在還是值得我們學(xué)習(xí)的,有人將五十年代的思想與精神統(tǒng)統(tǒng)否定,我就認(rèn)為不合情理。”短短的幾句話卻如此發(fā)人深思。對于民族文學(xué)遺產(chǎn)、文化遺產(chǎn),先生歷來都主張揚棄與發(fā)展,批判地繼承,全盤肯定或一律否定的看法都是先生極力反對的。

兩次拜訪,都在半磚園優(yōu)雅的花香中聆聽先生的教誨。半磚園既是先生書房的名字,又是書房外小花園的名字,因園里的小徑皆以營建樓房時所剩下的殘磚鋪就而得名。記得先生還曾幽默地對我說,一位日本友人來此拜訪他,說了兩個“沒想到”:沒想到郭先生您住的房子這么小,沒想到您的園子這么大。后來兩個“沒想到”就成了有關(guān)半磚園的美談。

那時我就在想,麗娃河畔有此花香滿徑的一個小園,風(fēng)景自然更加迷人;而主人是一位如此儒雅的學(xué)者,半磚園的意蘊自然也就更為雋永。

潤物無聲——書房半磚園

2003年初秋時節(jié)我幸運地成為了這位儒雅學(xué)者的弟子,從而與花香滿徑的小園所圍繞的書房半磚園,結(jié)下了深厚的緣分。

郭先生的書房有大小兩間。小書房位于進門的右側(cè),南面一扇帶窗紗的木門與屋外的花園相通,推開門即可見滿墻的紫藤和墻角蒼勁的鐵樹。書桌居中,氣勢沉穩(wěn);放滿各類古籍原著的高低書架依墻而立,錯落有致,偶有青花瓷盆栽種的青翠文竹點綴其間,竹影婆娑,甚為文雅。靜坐此處,仿若置身于書海之中,竹韻書語,相伴相依。我和師兄們每次與郭先生在這間書房一起討論之前,總是忍不住沿著書架徜徉一番,既欣賞各自中意的書籍,又感受溫馨的典雅氛圍。

客廳盡頭有一間南北通透的大屋子,這里是先生的大書房。二十平方左右的長形房間,北邊的窗框映著室外一棵小楓樹的剪影,南邊的窗臺上則擺著一株秀美精致的玉樹盆栽,又以窗外花園滿墻的紫藤作為背景,充滿了自然的情調(diào);東西則是落地書櫥,東面書柜在層層疊疊的書籍中間,恰到好處地預(yù)留了一個電視機柜的位置,而西面的書柜特意在靠近門的位置擺放了一對帶小茶幾的布藝沙發(fā),顯得格外溫馨。

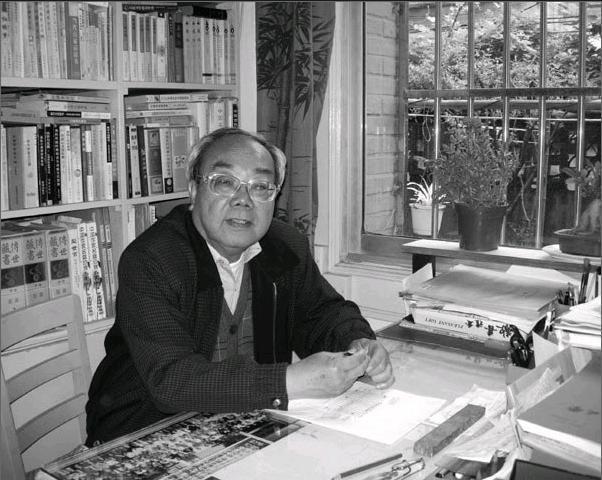

大書房由于在屋子最里面,似乎是一個獨立的天地,環(huán)境相當(dāng)安靜,因此也就成了先生著書立說的所在。緊靠南邊窗臺的兩張大書桌拼成的寫字臺是先生常用的著述臺,開創(chuàng)“紅學(xué)”史研究先河的《紅樓研究小史稿》和《紅樓研究小史續(xù)稿》,以及《中國古代小說論集》《論紅樓夢及其研究》《學(xué)與思:文學(xué)遺產(chǎn)研究問題論集》等厚重的著作即誕生于此。

有時候我們?nèi)グ菰L,如果正巧碰到他手頭的一些工作還在收尾,先生就會安排我們坐在舒適的布藝沙發(fā)上等一等。每每抬頭,便能看見書桌上堆積如山的書籍與資料后面,先生斑白的頭發(fā)和堅毅的神情,總是為他這種筆耕不輟的精神深深打動。在先生的治學(xué)理念中,是反對所謂“徒然的篤學(xué)”的。記得在這個充滿自然情調(diào)與溫馨氛圍的書房中,他曾和我們講起英國歷史學(xué)家亞克敦的事情,據(jù)說這位學(xué)者的書齋里,有七萬卷圖書,而且每一部每一卷又都有他的閱讀手跡,但是卻沒有留下一卷書稿,先生嘆其“只是一味地閱讀,卻不善于把閱讀跟思考和寫作結(jié)合起來”,遂以此為例,教導(dǎo)我們“為學(xué)總應(yīng)力求有所創(chuàng)造”,勉勵大家將“學(xué)”“思”“作”辯證統(tǒng)一起來。一直以來,他始終強調(diào)“一個學(xué)者真要對后世有較大的貢獻(xiàn),光是‘學(xué)固然不夠,光是‘學(xué)和‘思也還是不夠,必須把‘學(xué)‘思‘作三者結(jié)合起來才好。”

書房的書桌抽屜中收藏著數(shù)枚郭先生鐘愛的印章,圓形、方形,陰刻、陽刻,金文、篆書,不拘一格。先生愛書,也愛給我們贈書,自己的大作,友人的著述,學(xué)生的新書,珍藏的典籍……只要與我們的專業(yè)研究相關(guān),就毫不吝嗇,慷慨相贈。每次贈書之前,先生都會在這些印章中精心挑選一枚,落款于書的扉頁之上,與他手書的贈言相得益彰,更令一本本好書平添幾分韻味,他的愛書之情于其中也不言而喻。

因為愛書,郭先生曾經(jīng)特地給《新民晚報》寫過一篇文章《我家里最大和最小的兩本書》,介紹所藏的“需要兩個人方能順利搬放”的《魯迅語錄》和“可以放在手掌心里”的《魯迅詩稿》。而在這間書房的書桌前,我們就有幸欣賞過這本1994年由湖南師大出版社印行,后來被鑒定為當(dāng)年世界上最大出版物的《魯迅語錄》,以及那本1981年由人民文學(xué)出版社印制,不過手指般大小的《魯迅詩集》。記得當(dāng)時由這一大一小兩本書引發(fā),先生開始與我們討論關(guān)于魯迅的一些話題。先生說他很欣賞魯迅《拿來主義》中的那句話“沒有拿來的,人不能自成為新人,沒有拿來的,文藝不能自成為新文藝”,他對我們說,“魯迅對于歷史文化遺產(chǎn),無論中國的還是外國的,都非常重視,都主張‘拿來、占有與選擇,吸取其精華,排泄其糟粕。這完全是為著現(xiàn)實斗爭的需要,是為著創(chuàng)造具有中國民族特色的新文化的需要”,“現(xiàn)在有人竟然把魯迅罵作‘老石頭,要扔掉,真是又淺薄又愚昧又狂妄。”如今時光悠悠已過十余載,但是書房里愛憎分明的先生形象依舊記憶猶新。

師恩難忘——心房半磚園

書房中的郭先生是循循善誘的師長,是珍愛書籍的讀書人,是愛憎分明的學(xué)者,對于我們這些異地求學(xué)的弟子而言,他更是一位給予我們真摯關(guān)愛的親人,而小小的半磚園也就成了溫暖我們心扉的所在。

我們曾經(jīng)應(yīng)邀到半磚園,于微雨中賞紫藤,清風(fēng)中聞桂香,大雪后觀蠟梅;曾經(jīng)在炎熱的夏日品嘗過冰鎮(zhèn)綠豆湯,在涼爽的秋天暢飲過半磚園出產(chǎn)的葡萄釀制的醇香美酒,在寒冷的冬季享用過熱氣騰騰的燕皮餛飩……往事歷歷在目,仿若昨天。

作為郭先生眾多弟子中年紀(jì)最小的一個,我得到了先生無微不至的關(guān)心與愛護。尤其是在博士論文最后即將定稿的日子,郭先生花費了相當(dāng)長的時間與精力為我審定論文的正文部分。那段時間,我?guī)缀趺恐芏家グ氪u園兩次——先生每看完一章,就會在文稿上寫滿意見與建議,讓我取回參照修改;一周內(nèi)來取下一章文稿的時候,就把上一章的修改稿給他。雖然是乍暖還寒的時候,但是半磚園里的紫藤花已經(jīng)逐漸綻放,書房中花影婆娑。有淡淡馨香的紫藤相伴,有吐露嫩綠新芽的葡萄藤相隨,我聆聽著先生的教誨,關(guān)于論文修改,關(guān)于學(xué)術(shù)研究,關(guān)于為人處世。花房半磚園中一枝一葉總關(guān)情,書房半磚園里一句一詞甚入心,那些云淡風(fēng)輕的日子,是我一生中最為寶貴的回憶。

記得博士論文出版前夕,我受學(xué)院的派遣,正在韓國工作,校對論文時候遇到查找資料不便的困難。于是,為我的書稿寫序言的郭先生又耗費了大量時間與心血,對書稿進行了字斟句酌的審定:一旦發(fā)現(xiàn)漏注出處的引文,就為我翻書查閱,并且親筆在書稿中為我補上;遇到不常用的古字,就把其拼音與古意在書稿旁邊予以注釋;出現(xiàn)相似的人名與類似的人物字號,就將相關(guān)人物簡介錄入書稿空白處,方便我參考比較……看著這部千里迢迢由上海帶至韓國的論文書稿,看著書稿中密密麻麻的修改與謄寫記錄,身處異國他鄉(xiāng)的我眼前浮現(xiàn)出郭先生抱著病體,在半磚園中挑燈夜讀,仔細(xì)審定的情景。此時此刻,我看見的不是一部書稿,而是他那顆關(guān)愛學(xué)生的真摯的心。

九年間,從2002年冬日初次見面所贈的那本由先生導(dǎo)讀的上海古籍版《中國小說史略》,到2011年初春那套典雅古樸的四卷本《郭豫適文集》,再到最近出版的《半磚園齋論紅學(xué)索隱派》,我的書架上整整齊齊地排列著先生所贈的二十余種書。這些書幾乎每一本都是他親手交到我的手中,只有一本例外,那就是2010年5月出版的《半磚園居筆記》。因為這本書刊行前一個月,先生罹患胃癌住進了華山醫(yī)院,等待進行全胃切除的大手術(shù)。當(dāng)我得知消息,匆匆去醫(yī)院看望之時,先生正在利用術(shù)前檢查的余暇時間整理自己的文集。踏進病房,看見陽光中專注閱讀書稿的他,我想起了四年前,在文科大樓729教室中先生和我一起訂正我的論文附錄錯誤的情景。那時春日里和煦的陽光從教室窗戶中透進來,照在身邊郭先生和藹的臉龐和花白的頭發(fā)上,讓我的心房充滿了溫暖與感激。而我卻怎么也想不到四年之后,這一幕的重現(xiàn)是在醫(yī)院的住院大樓中。剎那間,無限的心酸與傷感涌上心頭。病床前,先生告訴我,他應(yīng)東方出版中心之邀整理的一部筆記作品就要出版了,可惜的是不能在我去半磚園賞紫藤的時候送給我了,囑咐我日后務(wù)必記得和師母聯(lián)系去取。于是,這就成了唯一一本由師母代為轉(zhuǎn)贈的書。

那天從醫(yī)院回家的歸途中,我特意經(jīng)過了半磚園。夕陽的余暉中,獨自徘徊在小園外面,看著畢業(yè)那年先生與我們一起親手種植的銀杏,回想著跟從他學(xué)習(xí)那時的縱情暢談與歡聲笑語,淚水悄悄地在我的面頰上滑落下來。對于身處異鄉(xiāng)的我而言,半磚園仿佛就是一座可以寄托深厚情感的心房,而現(xiàn)在這座心房的主人卻正在醫(yī)院中忍受著疾病的煎熬。

四月,我所任職的對外漢語學(xué)院前面的紫藤架上綴滿了花蕾,每次走過,我都在想:半磚園的紫藤花也正在盛放吧?去年從韓國工作歸來,還曾去那里欣賞過紫藤,一邊與先生攀談,一邊感受迷人的花香,而今年……

經(jīng)過千難萬險,郭先生終于戰(zhàn)勝了病魔,回到了半磚園。正如他在《郭豫適文集》的后記中所寫的那樣,可謂“桑榆非晚是古訓(xùn),人生當(dāng)求夕陽紅。”盡管術(shù)后恢復(fù)緩慢,病體羸弱,行動不便,但是臥床休息的先生依然堅持讀書看報,他樂觀地和我們開玩笑說,這是為了時常開動大腦這部“機器”;即使由于受到化療藥物的影響,雙手不甚聽從大腦指揮,觸覺大為下降,但是握筆顫抖的先生還是堅持寫一些短小的文章,始終踐行著“學(xué)”“思”“作”三者結(jié)合的理念;就算精神狀不如從前,說話的聲音也無法再洪亮高亢,但是他仍會像以前那樣,把所見可能對我的研究有幫助的資料想方設(shè)法復(fù)印下來,在我到半磚園看望他的時候交到我手中,并且就其中的一些觀點發(fā)表自己的意見,再和我一起討論。大病之后的他已經(jīng)行動不便,書寫困難,可是當(dāng)2015年我的第二本小書即將付梓的時候,他卻依然用顫顫巍巍的手為我的書稿寫下了百余言的題詞,那略為歪斜的字跡背后所流露的是先生對我的期許,對于我這個沒有什么學(xué)問慧根的愚鈍學(xué)生而言,這實在是一種極大的鼓勵。在我心中,先生所居住的那個鳥語花香的半磚園,與我工作的對外漢語學(xué)院相距咫尺,那里仿佛就是我心靈的一個港灣,每次經(jīng)過,都覺得寧靜與心安。

暮春的紫藤,初夏的薔薇,深秋的桂樹,寒冬的蠟梅,一年四季變化的半磚園風(fēng)景,見證著我們學(xué)生與郭先生之間珍貴的師生情誼。看似平凡的交流中,先生嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)作風(fēng),樂觀的生活信念,曠達(dá)的胸襟,寬容的心態(tài),潛移默化地影響著我們每一個弟子;先生對于中國古代文學(xué)遺產(chǎn)批判繼承的睿智思考,博學(xué)慎思、實事求是的治學(xué)理念,也在無形中成了我們弟子們?nèi)松幸还P無價的精神財富。他曾經(jīng)寫過一段話:“一個人如果有學(xué)問,就會受到人們的尊重;有學(xué)問而且人品又好,自然備受尊敬;學(xué)問好、品行高,其德業(yè)又足以澤及后世,那就更讓人永遠(yuǎn)敬慕了。做學(xué)問是做人的一部分,我們應(yīng)當(dāng)是治學(xué)與做人的統(tǒng)一論者。”先生正是這樣一位將治學(xué)與做人統(tǒng)一起來的學(xué)者,我們從他身上學(xué)習(xí)到了如何兢兢業(yè)業(yè)做事,如何認(rèn)認(rèn)真真治學(xué),如何誠誠懇懇做人,如何平平和和處世的人生大道理。這是一種“落花無言,人淡如菊”般至純至高的人生境界。許多年之后,溫馨的半磚園,依舊是我們心中最溫潤的美好記憶。