以出血性卒中為首次發病形式的Moyamoya病的臨床特征分析及康復療效觀察

尚珂,李佳,秦川,楊園,汪明歡

Moyamoya病(Moyamoya Disease, MMD)是一種相對少見的、具有地區分布傾向性的進展性的腦血管病,最初于1969年日本學者Suzuki 和Takaku發現定義[1],主要病理基礎為顱底血管網Willis環及其主干分支的進行性閉塞,好發于頸內動脈系統,通常伴有不等量的新生血管作為側支循環代償供血,易伴隨卒中事件的發生,主要首要發病形式包括短暫性腦缺血發作(Transient Ischemic Attacks,TIA)、急性腦梗死、腦實質出血、腦室出血、蛛網膜下腔出血等神經科急危重癥,同時其前驅臨床表現主要有頭痛、頭暈、癲癇等,無特異性,常常在上述急危重癥發生后,患者行血管檢查才得以確診。MMD是兒童及青年卒中的常見重要原因之一,在亞洲地區發病率較高,曾有系統性綜述研究表明超過75%的兒童患者首發癥狀為缺血性卒中[2],但MMD在兒童期間多表現為TIA[3-4],但是通常由于患者的年齡和溝通能力難以被診斷,而在成年患者中更多地表現為出血性卒中[3]。本研究回顧了我科62名以出血性卒中為首次發病形式的MMD患者,對該群體的臨床特征、康復療效及轉歸進行了描述分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2010年1月~2017年6月期間在我科住院的通過CT血管造影(CT angiography,CTA)或數字減影血管造影(Digital Subtraction Angiography,DSA)確診MMD、且首次發病形式為出血性卒中的患者62例。同時將62例患者按照是否接受床邊康復治療分為康復組和對照組,①康復組40例:男25例,女15例;年齡(42.75±9.03)歲;病程(1.40±0.59)d;單側偏癱34例,雙側癱瘓6例。②對照組22例:男15例,女7例;年齡(47.13±8.52歲);病程(1.35±0.60)d;單側偏癱16例,雙側癱瘓6例。2組一般資料比較差異無統計學意義。

1.2 方法 2組均接受神經內科常規臨床治療,包括脫水降顱壓,營養神經及對癥支持治療。康復組在常規治療基礎上,從入院第5天開始接受床邊康復治療,包括運動療法神經肌肉電刺激治療。①運動療法:主要訓練方法有良肢位擺放,抑制痙攣模式,選擇適宜的神經促通技術(Bobath技術、Rood技術、Brunnstrom技術、PNF技術)誘發出相關肌肉活動和上肢肩、肘、腕和手部的主動動作,同時促進肌張力正常化,并注意維持上肢各關節的關節活動范圍,特別是肩關節的活動范圍,多采用雙手交叉上舉訓練,雙手交叉擺動訓練等。由物理治療師采取一對一訓練模式,每次治療時間為30min,1次/d,直至出院前1d。②神經肌肉電刺激治療:主要針對偏癱側肢體關鍵肌群,常用關鍵肌為岡上肌、三角肌、肱三頭肌、伸腕肌以及股直肌、脛骨前肌、腓骨長肌等,每塊肌肉20min,1次/d,直至出院前1天。

1.3 評定標準 對全部62例患者進行下列指標的觀察分析:性別比,首次發病年齡,城鄉分布比例,是否吸煙,是否有高血壓,Suzuki分級[1],累及單側/雙側比例。同時針對出血是否破入腦室的患者進行治療方法的分析。Suzuki分級具體內容如下[1]: 1級,頸內動脈末端狹窄;2級,頸內動脈末端閉塞,且在基底節區有少量新生血管網; 3級,脈絡膜前動脈和(或)后交通動脈輕度擴張,且在基底節區有大量新生血管網及大腦前動脈與大腦中動脈輕度受累;4級,脈絡膜前動脈和(或)后交通動脈明顯擴張,且通過異常新生的血管吻合支逆向供應大腦前循環區域的血供,基底節區新生血管網減少;5級,眼動脈以遠閉塞,基底節區新生血管網、大腦前動脈及大腦中動脈幾乎不顯影;6級,頸內動脈起始部至眼動脈段血管嚴重塌陷或閉塞,基底節區新生血管網、大腦前動脈及大腦中動脈完全不顯影,大腦前循環的血液主要由頸外動脈代償。分別對2組患者采用改良Barthel指數(Modified Barthel Index,MBI)評定日常生活活動能力[5],內容包括進食、洗澡、個人衛生、穿衣、大小便控制、如廁、行走、上下樓梯、輪椅操作,正常總分為100分,根據得分情況可用于區分殘疾程度。 0~20分為完全殘疾,生活完全依賴;20~40分重度功能障礙,生活依賴明顯,40~60分中度功能障礙,生活需要幫助;>60分生活基本自理。首次評定在患者入院24h以內進行,再次評定于出院當天進行。兩次評定均由同一醫師完成。出院當天采用改良Rankin量表(Modified Rankin Scale,MRS)評估其功能預后[6],并計算2組的平均住院天數,MRS評價標準如下:0分為完全沒有癥狀或患者自腦卒中后,沒有察覺到任何新發生的功能受限和癥狀;1分為盡管有癥狀,但未見明顯殘障;2分為輕度殘障,不能完成所有以前能從事的活動,但能處理個人事務而不需幫助;3分為中度殘障,需要一些協助,但行走不需要協助;4分為重度殘障,需要他人幫助打理日常生活,無論是行走、穿衣、去衛生間或吃飯;5分為嚴重殘障,臥床不起、大小便失禁、須持續護理和照顧;6分死亡。

2 結果

對通過CTA或DSA方法確診MMD、并且首次發病形式為出血性卒中的62例住院患者進行描述分析:其中男性為40名(64.52%),女性為22名(35.48%),男性的人數較女性高出近1倍。長期居住于城市的患者為18名(29.03%),長期居住于農村的患者為44名(70.97%),農村患者較多。吸煙人數為16名(25.81%)。首次發病的平均年齡為(44.05±9.01)歲,其中年齡最小的患者為21歲,年紀最大的患者為62歲。根據影像學資料,參考MMD Suzuki分級,I/V/VI級患者均為0位,II級患者為5位,III級患者為43位,IV級患者為14位,大多數患者的Suzuki分級為III~IV級。累及單側的患者為4名(6.45%),累計雙側的患者為58名(93.55%),大多數患者發病時已有雙側累及。共18名MMD患者合并動脈瘤形成,經過半年隨訪,其中7例發生了再次出血。出血累及腦室系統(包括腦室出血、腦實質出血累及腦室系統以及蛛網膜下腔出血)的患者有19名,9名(47.37%)采取了保守治療;出血未累及腦室系統的患者有43名,38例采取保守治療(88.37%)。可以看出,出血累及腦室的患者病情較嚴重需要手術所占的比例明顯高于出血未累及腦室的患者(P<0.01)。

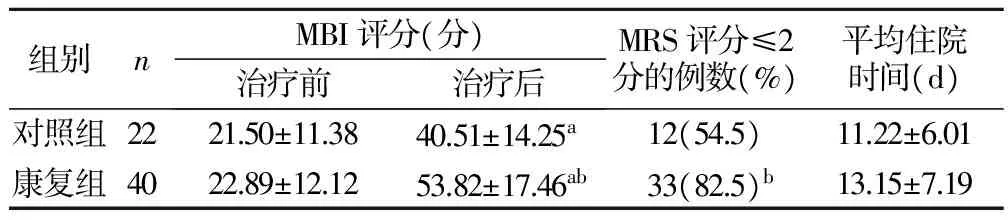

治療后,2組患者MBI評分均較治療前明顯提高(均P<0.05),康復組高于對照組(P<0.05)。2組出院時康復組MRS評分≤2分的患者比例明顯高于對照組(P<0.05)。2組平均住院時間差異無統計學意義。見表1。

組別nMBI評分(分)治療前治療后MRS評分≤2分的例數(%)平均住院時間(d)對照組2221.50±11.3840.51±14.25a12(54.5)11.22±6.01康復組4022.89±12.1253.82±17.46ab33(82.5)b13.15±7.19

與治療前比較,aP<0.05;與對照組比較,bP<0.05

3 討論

出血性卒中和缺血性卒中之間,對患者的急性期的治療完全不同,因此MMD患者首次發病表現為出血性卒中的這一群體引起了我們的關注。在確診MMD,首次發病表現為出血性卒中的患者中,男性較多,整體約為女性人數的1.81倍,可能MMD患者中成年男性更傾向于發生出血性卒中,這與男性的生活習慣、煙酒等危險因素可能存在一定的關聯。另外首次發病的均為成年患者,這一點與既往文獻報道比較一致,在成年患者中更多地表現為出血性卒中[2]。推測可能兒童時期MMD的主要變化為血管主干閉塞引發的缺血事件,成年后血管閉塞早已形成,出血事件多繼發于異常薄弱的新生血管網,但這一推測的機制需要更多的臨床研究及基礎研究驗證。在該群體中,來自農村的患者人數約為來自城市的人數的2.4倍,涉及到的可能的原因較多,推測與農村的居住環境較差、易發生全身的炎癥反應存在關系。從目前已有的研究一般而言,MMD的發生發展與炎癥的發生關系密切[7]。較差的生活環境可以影響到居民的全身炎癥基礎水平,包括來源于呼吸道和腸道的炎癥[7-9],從而影響到全身血液循環里的炎性因子水平,繼發血管炎性病變。可以看到該群體里,有高血壓病史、吸煙史的患者相對動脈粥樣硬化原因引起的出血性卒中較少,甚至沒有一例糖尿病患者,進一步提示動脈粥樣硬化的因素在參與MMD的發病過程中影響較小。

單雙側受累及Suzuki分級均能夠反映MMD的病理基礎進展程度,是進行藥物治療及是否手術干預的重要參考標準[10]。我們可以看到在確診MMD首次發病表現為出血性卒中的患者中,雙側受累的患者占93.55%,91.94%的患者為Suzuki III~IV級患者,病理進展已到了相對較晚的階段。這與年齡增長、MMD進展后更易發生出血性卒中的結論相一致[11-12],提示MMD癥狀的出現預示著該患者的Suzuki分級可能已達到III~IV級。

出血累及腦室系統的患者有19名。相較動脈粥樣硬化性的卒中發生出血累及腦室的發病率較高,推測可能MMD患者II~IV級時已有新生薄弱的側支循環形成,分布位置較為隨機,發生出血累及腦室的可能性較大。出血累及腦室系統后,患者的腦膜刺激征非常顯著,臨床癥狀相對較重,提示合并出血累及腦室的患者,診治中需要警惕漏診MMD。其中共18名MMD患者合并動脈瘤形成,經過半年隨訪,7例發生了再次出血。提示MMD患者中,動脈瘤的形成可能與再出血及預后相關[12-13],但是這需要更高級別的臨床研究進行相關性研究證實。這一類患者預防再出血,進行動脈瘤夾閉是否有效也需要更多的臨床研究探討[14]。

研究對象中有40名接受了早期床邊康復治療,給予運動訓練和神經肌肉電刺激治療,結果顯示康復組患者日常生活活動能力的改善更優于對照組,功能預后更佳,接受康復治療的患者中未出現明顯與康復治療相關的并發癥和不良反應,由此可見,對發生出血性卒中的MMD患者給予早期康復治療安全有效,更有利于患者功能的提高和良好的臨床預后。

綜上,以出血性卒中為主要表現的MMD患者可能多發生在成年患者中,來自農村的患者相對較多,同時病理基礎可能已經進展至相對較晚的階段。出血破入腦室系統可能是MMD患者急性期轉歸的危險因素。經過早期康復治療后,患者日常功能改善及功能預后相對更好,但上述推測均需要大樣本的前瞻性的臨床研究證實。

[1] Suzuki J, Takaku A. Cerebrovascular "moyamoya" disease. Disease showing abnormal net-like vessels in base of brain[J]. Arch Neurol, 1969, 20(3): 288-299.

[2] Kleinloog R, Regli LR, Gabriel JE, et al. Regional differences in incidence and patient characteristics of moyamoya disease: a systematic review[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2012, 83(5): 531-536.

[3] Roach ES, Golomb MR, Adams R, et al. Management of stroke in infants and children: a scientific statement from a Special Writing Group of the American Heart Association Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the Young[J]. Stroke, 2008, 39(9): 2644-2691.

[4] Kieslich M, Fiedler A, Heller C, et al. Minor head injury as cause and co-factor in the aetiology of stroke in childhood: a report of eight cases[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2002, 73(1): 13-16.

[5] 燕鐵斌. 現代康復治療學[M]. 廣州: 廣東科學技術出版社, 2004: 105-119.

[6] Wilson JT, Hareendran A, Grant M, et al. Improving the assessment of outcomes in stroke: use of a structured interview to assign grades on the modified Rankin Scale[J]. Stroke, 2002, 33(9): 2243-2246.

[7] Mejia-Munne JC, Ellis JA, Feldstein NA, et al. Moyamoya and Inflammation[J]. World Neurosurg, 2017, 100: 575-578.

[8] Guarnieri MJ, Diaz JV, Basu C, et al. Effects of woodsmoke exposure on airway inflammation in rural Guatemalan women[J]. PLoS One, 2014, 9(1): 1-9.

[9] Ordiz MI, May TD, Mihindukulasuriya K, et al. The effect of dietary resistant starch type 2 on the microbiota and markers of gut inflammation in rural Malawi children[J]. Microbiome, 2015, 3(1):1-9.

[10] Qian C, Yu X, Li J, et al. The Efficacy of Surgical Treatment for the Secondary Prevention of Stroke in Symptomatic Moyamoya Disease: A Meta-Analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2015, 94(49): 1-6.

[11] Cho WS, Kim JE, Kim CH, et al. Long-term outcomes after combined revascularization surgery in adult moyamoya disease[J]. Stroke, 2014, 45(10): 3025-1031.

[12] Yu J, Yuan Y, Zhang D, et al. Moyamoya disease associated with arteriovenous malformation and anterior communicating artery aneurysm: A case report and literature review[J]. Exp Ther Med, 2016, 12(1): 267-271.

[13] Kim KM, Kim JE, Cho WS, et al. Natural History and Risk Factor of Recurrent Hemorrhage in Hemorrhagic Adult Moyamoya Disease[J]. Neurosurgery, 2017, 81(2): 289-296.

[14] Aburakawa D, Fujimura M, Niizuma K, et al. Navigation-guided clipping of a de novo aneurysm associated with superficial temporal artery-middle cerebral artery bypass combined with indirect pial synangiosis in a patient with moyamoya disease[J]. Neurosurg Rev, 2017, 40(3): 517-521.