帕爾默教學思想初探

胡菊萍

摘要:帕克·帕爾默認為課堂的中心是主體,即共同體中心的偉大事物。他認為,教育的目的是認識自己,真正好的教學來自于教師的自身認同與自身完整。教學過程的本質就是教學空間中的六對悖論。當教師真正走入教學空間,要能夠不被拉向其中一極,保持自己站在對立面的交匯點上,從中獲得和諧,也使教育的境界臻于美善。

關鍵詞:帕爾默;共同體;偉大事物;悖論原理

帕克·帕爾默所著的《教學勇氣》一書,極大地影響了我的教學思想,也間接地影響了我的教學行為,包括課程的設置、課程的實施、師生關系的建立等多個方面。我相信,所有熱愛教育的人都能從其思想中汲取到真正的教育智慧、力量和教學的勇氣。

一、主體論:偉大事物的魅力

按照帕爾默的觀點:課堂的中心既非學生,亦非教師,而是主體。帕爾默批判人們傲慢的現代立場,人已經被高舉到超乎真理之上的位置上。他也由此指出絕對主義和相對主義所造成的課堂中心模式的濫用——時髦的學生中心模式,一切都以學生為標準,學生的所謂個性、所謂想象力和創造性被夸大了,而他們見解中無知和偏見的部分被“善意”地忽略了。學生說得一團糟,老師似乎也要鼓勵他“嘿,你真棒”。不經思索的相對主義會堂而皇之地宣告“你有你的真理,我有我的真理,我們不必去考慮之間的差異”。這種模式使教師自動放棄自己的責任和領導權,教師本身都對標準模糊不清、產生懷疑。

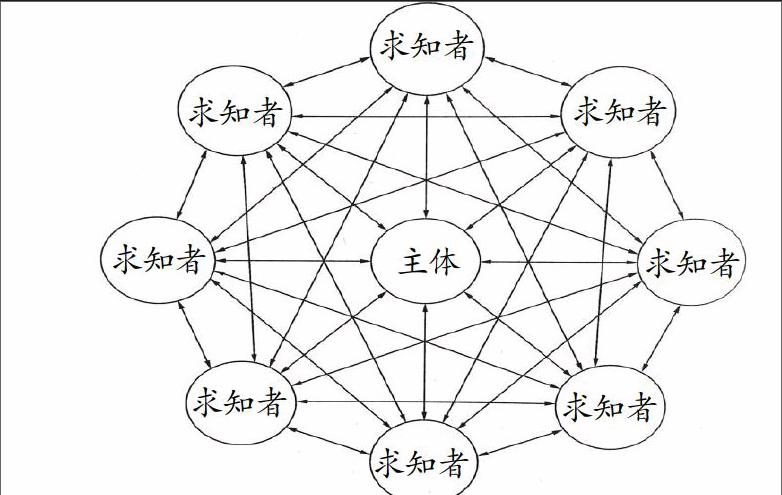

帕爾默給出這樣一個理解圖式:主體就是真正共同體的中心。為了讓人們更容易理解這個主體概念,帕爾默使用了很多詩性語言來喚醒人們的認識經驗。比如他引用里爾克的論文中的一個概念“偉大事物的魅力”,其中偉大事物就是求知者永遠聚集在其周圍的主體。他還引用了美國詩人瑪麗·奧利弗的《野鵝》中的詩句“宣告,你在萬物中的位置”,那個“在萬物中的位置”是主體召喚人們才抵達的。而帕爾默認為,最貼切、最令人信服的解說是弗羅斯特的詩句:“我們圍著圓圈起舞,但是秘密就坐在中間且知悉一切。”

主體不是教師、不是學生、不是課本,主體是“居中而知”的偉大事物,是我們專注的焦點,是超驗性的第三事物,帶動課堂中每一個人都有超越自身的力量。課堂的主體使課堂中不存在惰性事物。主體發展出這樣的一種關系,并成為這種關系的核心:不是親密性、不是公民性、不是問責性、而是一種偉大事物的活生生的力量,這種力量引導人們懷著激情和原則就重要事物進行永恒的對話。

帕爾默認為,共同體模式是我們之中最有影響力且長久不衰的社會模式之一。在真正的共同體中,人們以非競爭的方式公開地、群體性地聚集在共同的主體周圍,人們會以同樣的方式去接近這個主體的共同規則和解釋。還須要警惕的一點就是,無論是圓圈形的桌椅擺放,還是四人小組,如果沒有“偉大事物”作為主體都不構成共同體。

如果課堂的中心是主體,課堂會是什么樣子呢?就是真正的共同體,是親和與距離、說話與聆聽、知與未知間復雜而永恒的共舞,使求知者和被知者成為合作和共謀的伙伴。這個共同體不會瓦解于學生或教師的自我之中,學生和教師都對核心的主體負責,“偉大事物”為自己說話。從上述表述可知,主體是具有召喚、生成、建立與發展出關系的偉大事物,所以主體也不是教科書、或者是書本上的現行知識。帕爾默舉了幼兒園教師跟一群5歲的孩子講讀大象的故事,透過孩子的眼睛,幾乎看見圓圈的中央真的有一頭大象。

二、教育的目的:認識你自己

帕爾默所談的教育目的從教師心靈出發。帕爾默不像懷特海那樣要把有血有肉的學生引向自我發展之路,而是回復到“認識你自己”的西方傳統上。人要認識自己,教師要教學生認識學生自己,教師要通過認識自己的方式來教學生認識學生自己。教師是生命在場的樣板,教師認識自己的心靈圖景,這會把“我”的靈魂狀態、“我”的學科,以及“我們”共同生存的方式投射到學生的心靈上。

當人們愿意談論教育“what ”“how ”“why”的時候,帕爾默關注的是人,“who”在教學,教師的自我是什么樣子的。“我教的東西是我關心的東西——我關心的東西就是我的自我”。

曾有人夸贊帕爾默的教育技藝“身子向前傾”、“說吧!好!”(充滿鼓勵)的手勢、“說‘請”、微笑、說“謝謝”,帕爾默完全不承認這些是教學技藝,不承認這些是刻意的設計,不承認這是操縱學生情緒的手段,他坦言“這是處于絕境的人的絕望之舉”,他甚至相信第一個發言的學生是“出于對我的同情”。真正有意義的正是師生的精神相遇。教師教學的目的或者是教育的目的出自心靈,出自于精神世界對親密聯系和被友善理解的渴求。意識到人認識自我是所有教學問題中的核心問題,意識到精神世界里“多種響應”的需要,其他的問題就迎刃而解,甚至不攻自破。基于此,帕爾默形成了他《教學勇氣》全書的一個邏輯前提:真正好的教學不能降低到技術層面,真正好的教學來自于教師的自身認同與自身完整。

帕爾默對各不相同的好的教師分析之后所建立的共相是:他們能夠把他們和學生、學科結合在一起編織生活,而且他們清楚在哪里須要牽引、哪里須要繃緊、如何推動持續的旋轉、如何向生活的方方面面精密地伸展。帕爾默這個思想可以被稱為“織布機”原理。我相信這與懷特海所說的“在學生心中織出和諧的圖案”的契合并有所發展的,并且也富有懷特海所說的自由——紀律——自由的節奏性,只不過更加偏于感性形象。按照“織布機原理”來教學的教師,就會擺脫帕爾默所批判的身心分離、教師與學科分離、教師與學生分離,穿越恐懼進入到整體當中。

如果教師能夠實現認識自我的目的,就會引起一個間接的效應,也就是我們其他語境中所追求的教育目的。教師會把“織布機”投射到學生的心靈里去,使學生也過上完整的生活。學生是成長中的人,他會模仿老師,把自己與環境中的他人、還有自己的專業結合在一起來編織生活。這是一條真切的人的教育所通達的路徑。

三、教學過程的本質:教學空間中的悖論

帕爾默在探討課堂“空間”的時候,他談論的不是一間教室,而是一個被創造性張力所充盈而感染的空間。這種創造性的張力有一個別稱,即悖論。

帕爾默引導人們全面地看待事物。如果人們非此即彼地認識世界,就會陷入無止境的爭論。他認為區分的能力很重要,比如兒童要區分冷熱、明暗,步入成年的人要能區分思維與情感、自我與專業。但是在區分之后,不能依據人的本能去分裂事物的兩面,而是必須保持、恢復這種接受悖論的能力。整體性地去把握對立面,就像我們需求孤獨和集體那樣,就像同一個“我”卻“有時候精彩極了有時候糟糕透了”那樣,我們應該把很多悖論置入教學空間去發揮它們的對立張力。帕爾默的識見有著中道而行的氣質,他提出了教學空間的6種悖論:1.這個空間應該是既有界限又是開放的;2.這個空間應該既令人愉快又有緊張的氣氛;3.這個空間應該既鼓勵個人表達意見,也歡迎團體的意見;4.這個空間應該既尊重學生瑣碎的“小故事”,也重視關乎傳統和原則的“大故事”;5.這個空間應該支持獨處并用集體的智慧作充分的支撐;6.這個空間應該是沉默和爭論并存。

帕爾默的悖論原理沒有提供與教學直接對應的理論,因為他的邏輯前提就注定了他不會把教學淪落為技術,他的悖論原理跟追求“認識自己”是相連的,跟被“偉大事物”(主體)所吸引是相連的。教師們往往會學習到很多教學的原則和方法,那些方法在限定的范圍內是完全成立的,但是遷移到自身的教學中,卻變得黯淡無光失去奇幻的魔力。如果機械學習那些寫在書本上的教學原則和教學方法,而不能內化成為教師的把握悖論的力量,那些教學原則和教學方法往往會失去效力,就像醫生有治好病人的藥方卻不能把病人從并發癥中拯救出來。如果能夠把握教學空間中的悖論原理,結合教學空間里真實發生的一切,悖論原理可以靈活地展現為多個教學原則和方法的整合,從而生發出有效的教學策略。

當教師真正走入教學空間,感覺到朝向兩極的拉扯的緊張,要不被拉向其中一極,而保持自己站在對立面的交匯點上。就像舒馬赫在《小即是美》中說的那樣:“有分歧的問題促使我們努力提升到高于我們自己的層次,它們既要求又激發來自更高境界的力量,從而就給我們的生活中帶來了愛、美、善、真。就是因為有這些更高層次的力量,對立的事物才能在我們的生活環境中得以調和。”

參考文獻:

[1]帕克·帕爾默.吳國珍譯.教學勇氣[M].上海:華東師范大學出版社,2005.

[2]懷特海.蓮平﹒王立中譯.教育的目的[M].莊上海:文匯出版社,2012.

[3]佐藤學著,鐘啟泉譯.課程與教師[M].北京:教育科學出版社,2003.

[4]阿倫·C·奧恩斯坦,琳達·S·貝阿爾-霍倫斯坦著.愛德華·F·帕榮克,余強主譯.當代課程問題[M].杭州:浙江教育出版社,2004.