農村老年群體養老需求的影響因素分析

鄧文+喬夢茹

摘 要:隨著經濟的發展、社會變革的深化,以及人口老齡化的加劇,農民養老問題已經成為當前農村社會為嚴峻和亟待解決的現實問題。本文運用實證研究的方法,對湖北省四市760位農村老年人的實地調查數據為基礎,運用最優尺度回歸方程分析了農村老年群體養老狀況需求的影響因素,得出研究結果并提出相關對策。

關鍵詞:農村;老年群體;養老需求

中圖分類號:C913.6 文獻標識碼:A 文章編號:1009 — 2234(2017)01 — 0094 — 03

一、研究背景

隨著老年人數的激增和老齡化進程加快,老年人問題已經凸顯成為中國經濟和社會發展的重大問題,尤其是占中國50.32%農村人口的養老問題。一方面,農村人口老齡化和高齡化嚴重,2000年60歲以上農村老年人口有8557萬人,占老年總人口數的65.83%。截止2010年11月,我國農村65歲以上老人占總人口比例的10.1%。人口學家根據農村人口向城鎮遷移的年齡結構分布規律預測,21世紀中葉農村65歲以上老人占總人口比例將達到46.4%。對于農村老年群體,其養老問題就是老年人的需求與滿足問題,因此有必要研究農村老年人的養老需求滿足情況及其影響因素,探討相應對策。

近年來,國內外學者對農村養老問題進行了許多研究。國外將養老需求界定為“3M”,即Money(錢)、Medical(醫療保障)、Mental(精神需要)等。貝弗里奇(2004)指出老人的保障需求包括醫療、喪葬補助金、退休養老金或工傷養老金三種。Dowd、Stewens等國外學者基于社會交換理論,分析了代際照顧、利益回報以及家庭成員的互惠方式,認為子女是通過經濟支持或精神撫慰等形式來回報父母養育之情,解釋了老人照顧和贍養問題。

國內學者許多學者將養老的內容界定為經濟、生活照料和精神慰藉支持三方面,醫療費用和護理分別被納入經濟和生活照料支持中。周偉文等(2001)將城市老年群體的需求分為物質生活需求、日常生活照料需求、健康保健需求和精神文化生活需求。張紅、李會(2008)把老年人的養老需求分為基本生活、醫療衛生、社會參與、維權服務以及精神需求等。

既往研究更多地是從某一方面分析養老需求影響。有關經濟供養需求,學者宋健(2006)認為子女對養老的供養包括日常生活開支和醫藥費;老年人收入來源受地域、年齡、性別、婚姻、居住方式等因素影響,存在較明顯的差異性。陳功(2003)認為農村老年人、女性和高齡老年人,特別是高齡喪偶女性老年人更依賴于家庭的經濟支持;而子女支持受到子女數和子女性別的影響。在經濟政策上,宋健(2006)認為應打破依賴代際養老模式,老年人可通過增加養老儲備和收入的方式來提高經濟獨立性,同時發揮社區和社會的支持力度。有關生活照料需求,相關研究主要探討老年人的性別、年齡、婚姻狀況、健康狀況、子女數、經濟收入、居住狀況和日常生活自理能力對老年人能否獲得非正式照料資源和正式照料資源的影響情況。醫療政策方面,周紹斌(2007)認為應積極推進新型農村合作醫療,建立農村老年人口醫療救助制度,優化資源配置,還應重視老年人精神文化生活和心理健康問題,為他們創造和諧環境,增強其生活滿意度和幸福感。

縱觀既往研究,學者們從多學科視角對農村養老需求及其影響進行了廣泛的研究,為本文提供了可借鑒的基礎。但需要指出的是既往研究主要以定性為主,較缺乏關于農村老年群體養老需求影響因素分析的定量比較研究。鑒于此,論文從養老需求展開研究,通過實地調查的數據進行定量研究,分析其影響因素,驗證相關假設,提出了相應的對策。

二、研究設計

(一)概念界定

“養老需求”,是指老年人由于生理、心理以及社會生活環境的變化導致其在老年階段自身資源相對不足或出現困境,從而產生有賴于其他社會成員提供的各種物質和非物質的需求。主要表現為經濟供養需求、醫療需求、生活照料需求和精神慰藉需求四個層面。其中,經濟供養是基礎,也是重中之重;醫療需求是可靠保障;生活照料需求是普遍需求;精神慰藉是更高追求。

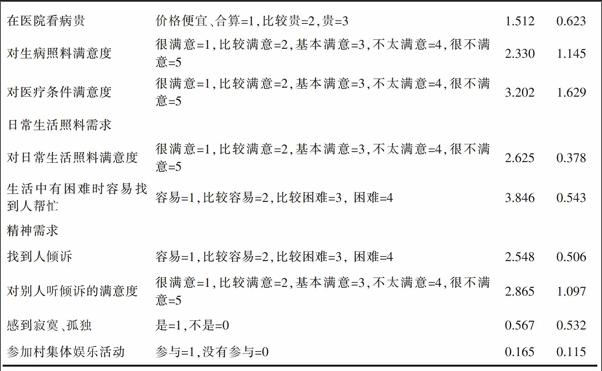

(二)農村老年群體養老需求影響因素的操作化與測量

養老需求的測量包涵四個維度:經濟供養需求,醫療需求,生活照料需求,精神需求。其中,經濟供養需求操作化為家庭年收入收入、平均一個月的現金支出以及看病和住院支出等方面。后三個維度借助李克特量表的形式進行研究,將陳述的答案分為“很符合”、“比較符合”、“一般”、“不太符合”、“很不符合”五類。將醫療需求操作化為生病治療層面、醫療資源獲得難易程度層面和生病照顧層面;將生活照顧維度操作化為日常生活照料滿意和生活中有困難時容易找到人幫忙兩個指標;將精神需求操作化為心煩時容易找到人聽您傾訴、對心煩時別人聽您傾訴感到滿意、您感到孤獨寂寞、積極參加村集體娛樂活動四個指標。

(三)抽樣方法和樣本特征

為保證樣本的典型性和代表性,首先在湖北四市內,按照簡單隨機抽樣的方式,對每個縣進行編號,然后通過抽簽的形式獲取樣本縣的代碼。然后,在被抽中的樣本縣中,再次通過簡單隨機抽樣的方式獲取樣本鎮的代碼,再依次獲取村的代碼。最后在樣本村中,根據抽樣的便利性和經濟性原則,按照整群抽樣的方式抽取集中居住區域內的農民家庭。

調查采取問卷調查的形式,針對湖北四市農村老年群體發放了800份問卷。剔除了缺乏關鍵信息的問卷以及廢卷,有效問卷為760份,有效率為95%。從性別結構來看,男女性別比分別為48.5%和51.5%。從年齡結構上看, 60~70歲占總體樣本的59.3%, 70歲以上占樣本總體的40.7%。從受教育程度看,小學以下的老年群體占樣本總體的77.1%。在與配偶居住狀況的分布中,和配偶同居的老年人占總體的61.2%。從家庭年收入上看,家庭年收入在1萬元以下的老年人占樣本總體的76.9%。總體上看,樣本具有較好的代表性。

(四)模型建構與變量說明

三、研究結論與對策

(一)基本結論

研究基本結論如下:第一,主觀需求意愿中,農村老年人對醫療的需求最強烈,其后依次為經濟供養、精神慰藉和生活照料需求。因不可預測的疾病風險引發的醫療費用往往集中支付且難以自主控制,以及醫療費用支出占總支出比例最高,農村老年人對醫療的需求最為迫切。可見,解決農村老年人“養”和“醫”的問題仍是當前農村養老工作的重中之重。第二,農村老年人收支差額基本平衡,但這并不意味著農村老年人經濟供養需求得到滿足。多數老人受現實條件制約,不得不量入為出,生活水平很低,看病難、看不起病問題仍然突出。第三,醫療需求影響因素相關分析中,生病時能得到很好地照顧、到醫院看病方便、對醫療照顧滿意度與醫療需求滿足程度存在顯著負相關。第四,生活照料需求影響因素方面,日常生活照料滿意度和生活中有困難容易找到人幫助因素呈正相關。第五,精神需求影響因素方面,自評健康好、日常交談對象頻繁、閑暇活動頻繁等變量進入了回歸模型分析。可見交往頻數、家庭特征對農村老年人精神需求滿足程度影響顯著,個人特征和健康狀況影響力較小。

(二)相關對策建議

論文通過對農村老年人的主要需求及需求滿足程度影響因素的研究,發現農村老年人經濟供養需求、醫療需求、生活照料需求和精神慰藉需求的滿足程度較低,還存在較大的改善空間。具體而言,可從以下三個層面努力:

第一,從宏觀層面統籌考慮,制度安排是關鍵。國家應建立健全農村社會保障制度,將社會保險、社會救助和社會福利有機結合起來,特別要積極推進農村養老保險制度建立以及醫療保險、社會救助的改革,提高農村老年群體的經濟收入和健康水平。第二,從中觀層面,即區域的集體層次上考慮,村鎮組織應根據當地經濟社會的發展實際,著力建立各式各類組織、協會,通過提高農民組織化水平來努力增強農民相互依存的強度。第三,從微觀角度,即家庭和個人的層次上來說,應繼續發揮家庭養老和老年人的自我支持作用。增加農民家庭純收入、提高老人的收入水平、鼓勵老年人通過自身努力來促進自我需求的滿足等。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕貝弗里奇.貝弗里奇報告.社會保險與相關服務〔M〕.北京:中國勞動社會保障出版社,2004.

〔2〕Dowd.Aging as exchange:A preface to theory〔J〕.Journal of Gerontology.1973(30).

〔3〕Stevens,E.S..Reciprocity in social support:An advantage for the aging for the family,Family in Society〔J〕.The Journal of Contemporary Humans Severices.1992(11).

〔4〕周紹斌.關注農村老年人的精神文化生活〔J〕.中國人口報,2007,(01).

〔5〕陳功.我國養老方式研究〔M〕.北京:北京大學出版社,2003.

〔6〕張松.中國農村家庭代際關系與養老研究〔D〕.河北大學.2009.

〔7〕宋健.農村養老問題研究綜述〔J〕.人口研究,2001,(11).

〔8〕國家統計局.中國統計年鑒2011〔M〕.北京:中國統計出版社,2011.

〔9〕2009 年政府工作報告〔EB/OL〕,新華社,2009-3-14.

〔10〕周偉文,嚴曉萍等.城市老年群體生活需求和社區滿足能力的現狀與問題的調查分析〔J〕.中國人口科學,2001,(04).

〔11〕張紅,李會.不同家庭結構的農村老年人養老需求狀況探討——基于安徽省長豐縣的實證分析〔J〕.現代農業,2008,(09).

〔責任編輯:譚 蕊〕