尋找初中數學課堂的閃光點

王偉微

義務教育階段的“課標教材”在教育部制定的《義務教育數學課程標準2011版》的頒布下陸續出版了.從“北師大版”到“華師大版”,再到現在的“蘇科版”,筆者發現無論是哪一種版本,體現出來的教育理念卻是殊途同歸.現如今初中數學課堂上要能找到這幾個閃光點:

一、生活點

新課程頒布以來,各門學科老師仿佛都有一個共同的發現,每一個新知識的導入都以生活為切入點.為什么?《數學課程標準》指出:“數學教學必須從學生熟悉的生活情景和感興趣的事物出發,讓學生親身經歷參與特定的教學活動,獲得一些體驗,使他們體會到數學就在身邊,從而感受到數學的趣味和作用.”這就要求數學教師結合學生的生活經驗和已有知識來設計富有情趣和意義的活動.

如“用字母表示數”的導入部分,可以先讓學生列舉自己在生活中遇見過哪些字母?它們分別表示什么含義?這樣做有什么特點?學生會列舉:“P”表示停車場,“VS”表示挑戰,“PK”表示打敗別人,贏得勝利,“KFC”表示肯德基,“CCTV”表示中央電視臺……在學生躍躍欲試的過程中體會到了字母在生活中的廣泛應用,它簡潔明了,有創意.在此基礎上,教師再說明字母還可以表示數!學生因此感覺到字母的巨大魅力,進而增強了他們繼續學習的興趣.

二、個性點

鼓勵富有個性的數學課堂也可以理解為構造開放數學課堂.蘇聯著名教育家贊可夫在他的一節公開課上出了一道題目:7+7+7+7+7+7+3=?暫可夫的意圖是引導學生得出7×6+3的方法.但出乎意料的是一開始一個學生就說:“我可以7×7-4的方法來計算.”在《教學與發展》這本書中,贊可夫回憶到:當我聽到這一方法的時候,我非常激動,這個孩子非常了不起,她看到了一個不存在的7,她發現了數學本質.

三、合作點

《新課程標準》提出:“有效的數學學習活動不能單純地依靠模仿和記憶、動手實踐.自主探索與合作交流是學生學習數學的重要方式.”而合作學習正是培養學生自主參與意識和合作精神的一種有效的學習方式.

例如,學習了“有理數及其運算”后,學生已掌握了有理數的概念及其運算.教師可以出示“二十四點”游戲.游戲規則為:任取四個整數,將這四個數(每個數用且只能用一次)進行加減乘除四則運算,使其結果等于24.例如,對1,2,3,4可作運算(1+2+3)×4=24,現有四個有理數3,4,-6,10,你能運用上述規則列出算式算出24嗎?另有四個數字-5,7,2,-13.請學生以小組為單位,交流合作.

四、練習點

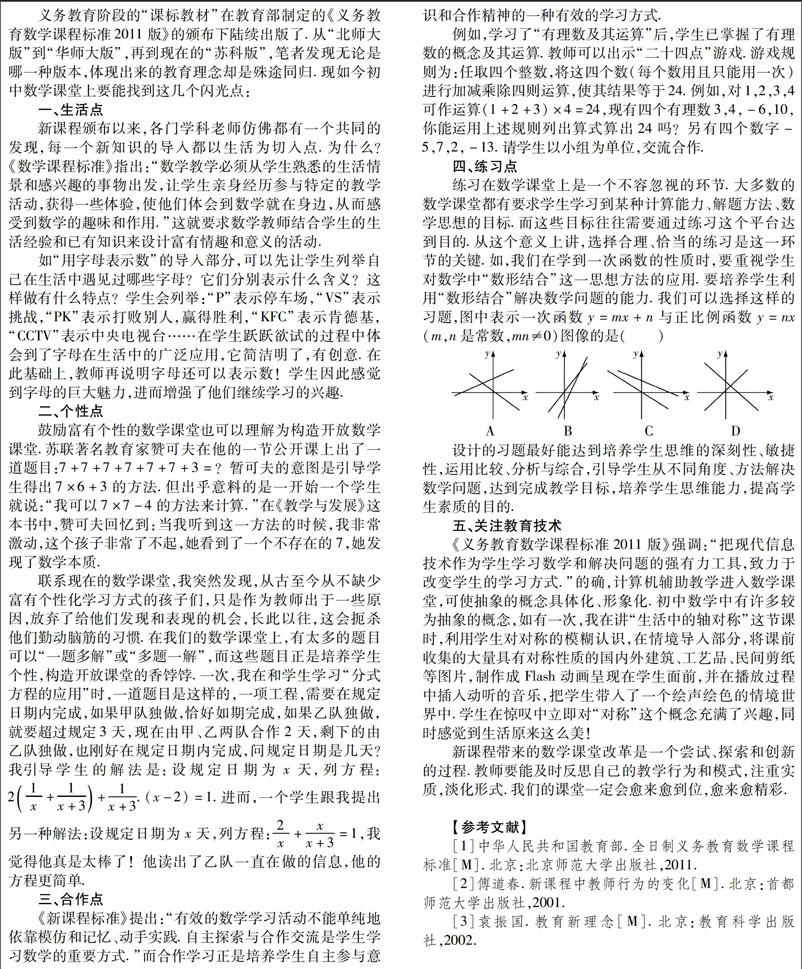

練習在數學課堂上是一個不容忽視的環節.大多數的數學課堂都有要求學生學習到某種計算能力、解題方法、數學思想的目標.而這些目標往往需要通過練習這個平臺達到目的.從這個意義上講,選擇合理、恰當的練習是這一環節的關鍵.如,我們在學到一次函數的性質時,要重視學生對數學中“數形結合”這一思想方法的應用.要培養學生利用“數形結合”解決數學問題的能力.我們可以選擇這樣的習題,圖中表示一次函數y=mx+n與正比例函數y=nx(m,n是常數,mn≠0)圖像的是( )

設計的習題最好能達到培養學生思維的深刻性、敏捷性,運用比較、分析與綜合,引導學生從不同角度、方法解決數學問題,達到完成教學目標,培養學生思維能力,提高學生素質的目的.

五、關注教育技術

《義務教育數學課程標準2011版》強調:“把現代信息技術作為學生學習數學和解決問題的強有力工具,致力于改變學生的學習方式.”的確,計算機輔助教學進入數學課堂,可使抽象的概念具體化、形象化.初中數學中有許多較為抽象的概念,如有一次,我在講“生活中的軸對稱”這節課時,利用學生對對稱的模糊認識,在情境導入部分,將課前收集的大量具有對稱性質的國內外建筑、工藝品、民間剪紙等圖片,制作成Flash動畫呈現在學生面前,并在播放過程中插入動聽的音樂,把學生帶入了一個繪聲繪色的情境世界中.學生在驚嘆中立即對“對稱”這個概念充滿了興趣,同時感覺到生活原來這么美!

新課程帶來的數學課堂改革是一個嘗試、探索和創新的過程.教師要能及時反思自己的教學行為和模式,注重實質,淡化形式.我們的課堂一定會愈來愈到位,愈來愈精彩.

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.全日制義務教育數學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2011.

[2]傅道春.新課程中教師行為的變化[M].北京:首都師范大學出版社,2001.

[3]袁振國.教育新理念[M].北京:教育科學出版社,2002.