貴州鄉村民俗文化旅游淺析

陳曉娟+章立倩

摘要:指出了貴州省鄉村民俗文化旅游資源豐富,包括獨特的喀斯特地貌、原生的自然環境、絢麗多姿的神秘民族文化,為農村反貧困奠定了堅實的物質基礎,為全面實現小康社會開辟了一條現實可行的道路。通過分析貴州省發展鄉村民俗文化旅游的優劣勢,提出了針對性的發展鄉村民俗文化旅游的意見,以期促使貴州省充分發揮比較優勢,推進農村經濟活躍發展。

關鍵詞:鄉村民俗文化旅游;優勢;問題;對策;貴州省

中圖分類號:F592.7.73

文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2016)23-0135-02

1 貴州省鄉村民俗文化旅游背景介紹

20世紀80年代開始,貴州省內安順布依石頭寨、黔東南上朗德、南花、青曼、西江苗寨等8個民族村寨被選中成為旅游扶貧試點。目前,貴州已有1600多個民族村寨開展了特色村寨游且以民族文化為主要體驗項目。形成了農業觀光、城郊“農家樂”、歌舞表演、民族節慶、民俗尋蹤、古鎮探秘等形式多樣的旅游產品,推動了鄉村旅游的多元化發展。另外,貴州精準扶貧的有效途徑之一當屬鄉村旅游。據初步統計,到目前為止,貴州鄉村旅游的年收入已逾550億元,解決就業人數多達230萬人。按照計劃目標,至2017年,貴州省將建成100個以上鄉村旅游轉型升級示范村寨、1000個左右重點村寨,突出示范和重點經營戶建設,實現農民旅游收入占20%以上的農民的人均純收入[1]。

貴州鄉村民俗文化是以鄉村文化和自然環境為依托的,是具有唯一性的特色旅游產品,在國內和國際鄉村民俗文化旅游產品體系中具有獨特競爭優勢,無論是對境內游客還是境外游客都具有很大的吸引力。所以,發展鄉村民俗文化旅游對于貴州旅游產品的建設、旅游發展模式的創新、加強貴州旅游核心競爭力和調整貴州省旅游業結構都具有重大意義。

2 相關概念

2.1 鄉村旅游的概念

鄉村旅游,是以鄉村山野風光、農業生產活動、農民生活狀態以及農村特有的生態環境和生態景觀為吸引物,把鄉村文化作為內涵,目標市場針對都市居民,為了滿足旅游者娛樂、學習和回歸自然等方面需求從而開展的融觀賞、考學、實踐、體驗、購物、娛樂、休閑、度假于一體的一種旅游活動[2]。

2.2 鄉村民俗文化旅游的概念

我國多數地區的民族村寨的發展都離不開鄉村民俗文化,原因在于鄉村民俗文化旅游具有使都市旅游者體驗到淳樸鄉情以及民俗文化的魅力,帶領旅游者了解不同地方民眾特有的民風民俗和生活常態。因此可以定義鄉村民俗文化旅游的概念為建立在一定的旅游設施和異域、異族獨具個性的民俗文化的獨特吸引力基礎之上,充分發揮民俗文化的內涵,吸引都市居民并滿足其購物觀光、娛樂休閑、考學體驗和回歸自然等方面需求,前往旅游地(某個特定的地域或特定的民族區域),消費體驗民俗文化的一種旅游活動[3]。鄉村民俗文化旅游的核心內容是鄉村民俗風情,其獨特的創造性與民族異域性是吸引旅游者的真正魅力所在。

3 鄉村民俗文化旅游的基本特征

3.1 旅游目的地的鄉村民俗文化性

鄉村民俗文化旅游活動的發生地是在鄉村地區,鄉村的山野風光、生活和生產活動、鄉村文化習俗、民族節日等是鄉村民俗文化旅游的吸引力所在[4]。

3.2 旅游資源的原生性

鄉村地區無論是生態環境生活方式抑或文化模式都保持相對自然原始狀態。

3.3 民俗文化旅游資源的豐富性

農村生態系統,具有自然景觀和人文景觀的雙重屬性,景觀資源豐富(如農村的民俗文化、婚喪嫁娶習俗、種植文化、飲食文化、建筑文化、生產生活工具、鄉村工藝品等)[5]。

4 貴州省發展鄉村民俗文化的意義

4.1 促進居民脫貧致富

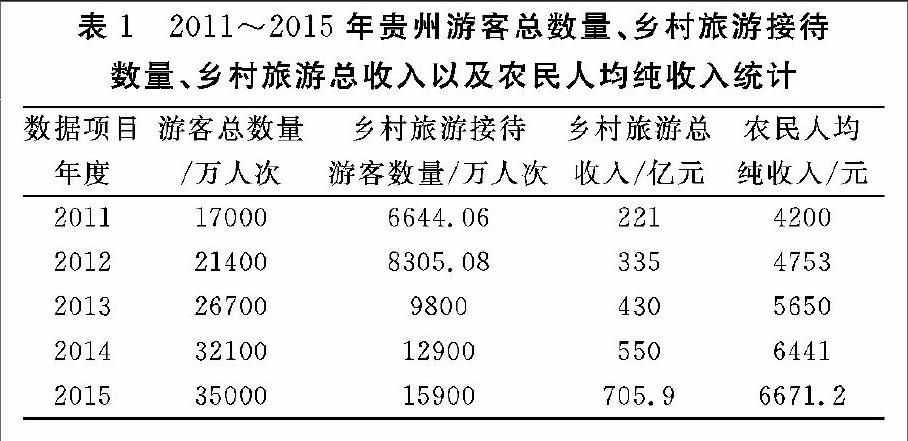

如表1所示,貴州鄉村旅游的接待游客數量從2011年4458.35萬人次發展到2015年的9800萬人次,鄉村旅游總收入從147億元上升到430億元,鄉村民俗文化旅游的發展也有助于創造就業機會,擴寬純收入渠道,拉長和延伸產業鏈條。

4.2 調整貴州農村產業結構

貴州省傳統農村產業主要以種植業為主,相對單一,而鄉村民俗旅游的發展促進了當地服務業(食宿等)、物流業、特色制造業的發展壯大,有效的擴展和延伸了產業鏈條[6]。

4.3 保護和傳承傳統文化

貴州原有經濟條件的落后,對于保護和傳承傳統文化缺乏物質支持,而鄉村民俗文化旅游的發展能夠有效解決該問題。同時旅游資源的經濟價值的實現也相應提高了保護和傳承傳統文化的意識,使得許多瀕危的傳統文化在旅游大潮的沖擊下得到復蘇,并整合融入到旅游市場中重構,得以更新重生。

5 貴州發展鄉村民俗文化旅游的優勢

5.1 資源多樣,內涵豐富,分布集中

貴州鄉村民俗文化兼收并蓄、內涵豐富,涵蓋巴蜀文化、粵桂文化、楚文化、滇文化,其核心是少數民族文化。貴州全省分布著49個少數民族,其中苗族、侗族、彝族、水族、回族、白族、布依族、土家族、訖佬族等人口超過10萬人,故而素有“文化千島”的美譽。省域內各式各樣的民族節慶、民族藝術、民族風俗、飲食習慣、神話傳說等文化景觀“多元共存,共生共榮”,形成了“好歌村村有,好酒家家有,好節天天有”的多彩貴州民俗風情[7]。

貴州各少數民族分布相對集中于貴州省東南部和西部地區。形成鄉村民俗文化生態旅游資源集中連片的特點,尤以黔東南州、安順地區和黔西南州最為集中。這有利于民俗文化生態旅游的重點布局和重點突破。

5.2 原始性和神秘性

“地無三里平,天無三日晴”,由于特殊的地貌背景,貴州省在工業化開發上不具備其他省份的自然優勢,工業化程度的落后也使其傳統的鄉村民俗文化原始風貌保存較好,神秘感強,受到現代工業文明的滲透較輕。地理環境的相對閉塞導致的人群溝通困難反而促使形成了不同地區形成了形形色色的民俗文化,造就了貴州少數民族地區鄉村民俗文化的多樣性、原生性、稀缺性、獨特性和完整性。

5.3 區位優勢突出,旅游市場廣,開發潛力大

當前國際國內鄉村旅游風生水起,旅游業也從傳統的觀光階段向體驗休閑階段過度,獨具魅力的鄉村民俗更是受到青睞。

從文化的角度看貴州是個大省,是一塊高地,是不可多得的瑰寶,對旅游潛在市場的新引力極大。同時伴隨著西部地區經濟社會尤其是交通運輸行業的快速崛起,入黔旅游的便利性大大提升,總之,今天的貴州鄉村民俗文化旅游處在一個極佳的歷史際遇上。

5.4 政府支持力度強

貴州省政府在支持鄉村旅游扶貧項目建設和基礎旅游設施的改造提升等方面不論資金投入還是心血的傾注力度都較大,2016年起,貴州省旅游局每年鄉村旅游扶貧項目的專項資金多達5000萬元,同時為貧困戶提供貸款貼息,并探索建立旅游投融資平臺、擔保貸款平臺。為了全方面的保護和開發鄉村民俗文化,投入了大量的人力、物力、財力以促進各少數民族地區經濟的繁榮發展[8]。

6 貴州鄉村民俗文化旅游發展的對策和建議

6.1 可持續發展,開發保護并舉

固本培元,堅持以保護和傳承文化為第一要務,涸澤而漁的旅游發展模式必不長遠。開發與保護并舉,實現鄉村民俗文化旅游資源的持續利用,對于一些具有唯一性特點的民俗文化(民族建筑工藝、懸棺喪葬文化等)要重點研究保護。民俗文化的保護和開發中,堅持完善政策管理和加強技術支撐二者并舉,實現鄉村民俗文化生態旅游資源的持續利用。

6.2 提高認識,摸清家底,搞好鄉村民俗旅游規劃

制定科學的全省鄉村民俗旅游開發規劃,在整體規劃指導下,對全省鄉村民俗文化旅游資源的類別特征和地域分布進行調研考察、登記造冊,對重點文化資源做好完善的開發、發展與保護的旅游規劃,同時,各鄉村民俗景區景點根據自身特點制定針對性的具體的實施計劃[9]。

6.3 整合資源,挖掘內涵

系統整合資源,積極開展區域聯合,把貴州鄉村民俗旅游區與省內頗具特色的喀斯特自然風景區和鄰省一些著名景區聯合起來,形成旅游網絡。如貴陽-榕江-從江-黎平-錦屏-隆里-鎮遠-凱里-西江-廣西桂林的黔東南旅游線;建設以喀斯特自然風貌、歷史文化遺址與布依族、苗族、漢族等多民族風情相結合的貴陽(花溪高坡苗寨、天河潭鎮山布依文化村、紅楓湖景區)-安順(龍宮、黃果樹、屯堡文化)-安龍、興義(苗繡、臘染、貴州鄉村龍、馬嶺河風景區)-云南昆明的黔西南旅游線等。同時,對民俗旅游的文化內涵進行概括、發掘、升華以致凝聚區域特有的個性化精神,將民族文化中別具特色的民間節日、生活風俗、飲食習慣、神話傳說、民族信仰等文化挖掘出來,設計和創造出多元化的產品,形成特色品牌,強化旅游吸引力。

6.4 改善設施,提高檔次,創建品牌

多渠道融資集資引資,加大對旅游基礎設施的投入,實施全方位綜合開發,確保鄉村民俗旅游過程中的食、住、行、游、購、娛等六要素的服務完善、合理銜接,特別是要加強鄉村民俗旅游區的環衛設施、給排水設施、垃圾處理、旅游公共廁所、交通道路、醫療衛生等方面的建設,完善鄉村民俗旅游服務設施,優化鄉村民俗旅游區的大環境,使游客能夠進得來、留得住、游得好,提高鄉村民俗旅游業的層次和綜合效益,進而實現品牌效應[10]。

6.5 培養人才,提升管理,完善服務

宏觀上引導旅游業人力資源的發展如與地方高校合作,定向定點培養專業旅游人才,提高接待能力、接待檔次和接待質量,管理體制實施全方位、多層次、多部門共同參與的協同管理制度。

6.6 加大宣傳,提高知名度

酒香也怕巷子深,貴州由于受自然、社會、經濟、歷史等諸多方面因素的影響,知名度不夠響亮,故而應重點利用港澳及沿海發達地區的中心城市作為促銷窗口,充分利用各種傳統媒體和新媒體如電視、報刊、展覽、互聯網等進行宣傳介紹,提高鄉村民俗景源在國內外的知名度,增大吸引力[11]。

參考文獻:

[1]張遵東,章立峰.貴州民族地區鄉村旅游扶貧對農民收入的影響研究——以雷山縣西江苗寨為例[J].貴州民族研究,2011(6):66~71.

[2]駱 誠.淺析貴州鄉村旅游發展現狀與對策[J].經營管理者,2010(11):60.

[3]白 娜.參與型鄉村民俗旅游產品開發思路[J].思茅師范高等專科學校學報,2009(4):14~17.

[4]查愛歡.鄉村旅游推進新型城鎮化發展模式及影響機制研究[D].蘇州:蘇州大學,2015.

[5]鄧 位.貴州省民俗文化旅游發展現狀及對策研究[J].烏蒙論壇,2013(4):49~53.

[6]劉 瑞,蘇維詞.貴州鄉村民俗文化生態旅游資源類型特征及其開發模式[J].生態經濟(學術版),2006(2):167~170.

[7]王麗芳.淺析鄉村民俗旅游的深度開發[J].安徽農學通報,2007(11):205,152.

[8]黃欣偉.興義鄉村民俗旅游資源開發研究[D].南寧:廣西師范學院,2013.

[9]李 云,殷志華,韓 笑,等.鄉村民俗文化資源的保護與旅游開發研究——以南京市六合區“茉莉花”文化為例[J].現代商貿工業,2014(17):42~44.

[10]貴州省畢節市檔案局鄧位.貴州民俗文化旅游發展現狀及對策[N].中國旅游報,2013-04-12(006).

[11]計曉燕.貴州鄉村民俗文化旅游產業化構想[J].中國科技信息,2012(16):154~155.