基于教育成本視角下的高校收費機制研究

趙方亮

[摘 要] 目前,高校學費定價的影響因素主要有居民承受能力、高等教育成本、經濟發展狀況、高等教育供需、高等學校聲譽等。為了體現社會公平和教育公平原則,高校收費定價遵循權責發生制、相關性、分類核算、合法性等原則,采用有效的高等教育成本分擔原理,受益者均需要分擔成本,受益者間需要合理配置占比,但不應減少政府對高等教育的投資。為進一步優化高校的收費機制,其對策是:學費標準不應該一刀切;建立健全學生資助制度;合理確定分擔主體責任;嚴格控制成本過度增長;完善財政轉移支付制度。

[關鍵詞] 高校;收費機制;教育成本

[中圖分類號] G467.27 [文獻標識碼] B

[文章編號] 1009-6043(2017)03-0176-03

新中國成立以來,國家對高等教育進行了一系列改革,包括高等教育經歷了全部免費到全面收費的發展過程。當前,面對高等教育體制改革不斷深入,高等教育成本不斷攀升,有必要進一步研究高校收費標準,為權衡國家、高校、學生三者間主體責任提供理論依據和借鑒。

一、理論基礎

1.教育成本。教育成本[1]是指進行教育活動所需要消耗的資源的貨幣形式。這里所指的教育成本屬于直接成本,不含選擇所生產的機會成本,即狹義教育成本。那么,高等教育成本是指高等學校進行學生培養所需要消耗資源的貨幣表現。高等教育作為非義務教育,其對象是指高等學校開展業務過程中各類教育資源耗費的載體。

2.學費。學費[2]是指主辦教育者根據非轉移教育經常費向教育者收取以供教學用途的一部分經費,以彌補教育主辦者提出的教育經費總額中的部分成本或全部成本。本文所研究的學費是指普通高校的學費。

3.人力資本理論。西方經濟學界認為人力資本理論是20年紀經濟理論的重大發現,被視為經濟史上的革命。人力資本理論對教育經費有重大意義。

4.公共產品理論。1954年,美國經濟學家Samuelson首次提出了“公共產品”概念,他認為產品分為私人消費品和公共消費品。介于私人消費品和公共消費品之間的為準公共產品。高等教育的消費過程,一般認為學生接受高等教育的過程。按照Samuelson的定義,高等教育屬于準公共產品。因此,高等教育的準公共產品屬性為高校學費定價提供了理論依據。

5.成本分擔理論。1986年,美國學者約翰斯通提出了高等教育成本分擔理論。高等教育是有投資、有收益的活動,滿足了多個主體的需要,受益人包括國家、受教育者、納稅人、企業、家庭、教育機構,根據市場經濟的基本原則“誰受益誰付款”,高等教育的成本應該由這些主體分擔。因此,成本分擔理論為高校學費定價奠定理論基礎。

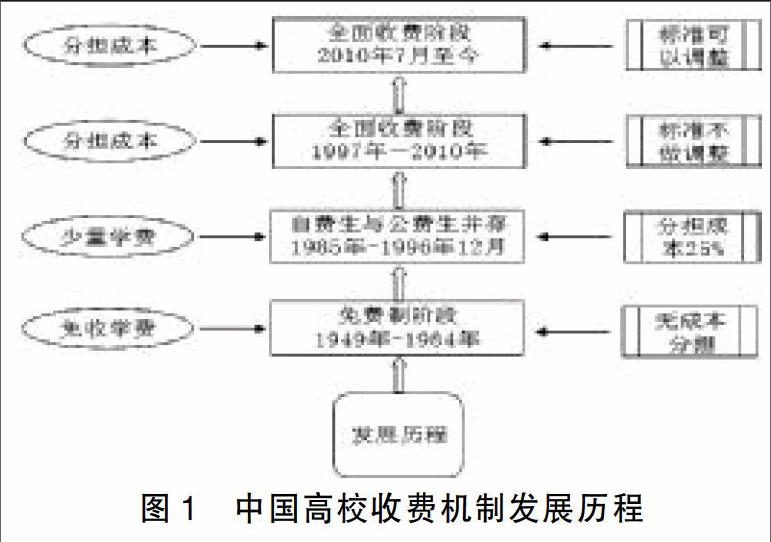

二、高校收費歷史沿革

高校收費機制歷史變遷實質上是“收費”對“免費”的替代。新中國成立以來,我國高等教育收費制度歷史發展,從上世紀80年代首次象征性地征收一兩百元學費至今,高校學費的每次上調都與經濟社會環境的快速變化有關,尤其是1996-2000年,我國高校開始實施并軌招生至并軌招生完成,個別地區高校學費也從2000元上漲至4000元。從2000年以來,我國高校學費收費標準基本沒有變化。2010年7月,國家允許視情況調整學費標準。高校收費機制發展歷史如圖1所示。

1.1949年至1984年,高等教育實行免費制,伴隨著獎學金和助學金并存。

2.1985年至1996年12月,國家開始探索高等教育成本補償和成本回收制度,全國部分高校實行招生并軌,學生繳費上學。

3.1997年至1999年末,國家取消了雙軌制,即將國家指令性計劃與調節性計劃的錄取分數合一。[3]高等教育開始全面實行收費制度,各省根據實際情況制定收費標準。

4.2000年至2010年,國家一直沒有對高等學校調整學費標準。2004年6月,國家出臺了《中華人民共和國中外合作辦學條例實施辦法》,多數高校都根據辦法開展了中外聯合辦學項目,招收大量合作辦學的學生,學費標準較高,一般在15000元/生·學年。但是聯合生人數占在校生比例太少,對于教育經費的補充仍然杯水車薪。

5.2010年7月,國家中長期教育改革和發展規則綱要(2010-2020)中指出:“完善非義務教育培養成本分擔機制,根據經濟發展狀況、培養成本和群眾承受能力,調整學費標準。……實行以政府投入為主、受教育者合理分擔、其他多種渠道籌措經費的投入機制”。

6.2014年以來,部分省份高等教育開始調整學費標準。截止目前,全國至少有天津、江蘇、福建、山東、湖北、湖南、廣西、貴州、寧夏、浙江、江西、廣東等地調整了普通高校收費標準。2015年5月,江西省調整后平均學費水平為4000元/生·學年,比現行3910元/生·學年的學費水平僅提高2.3%。[4]同年6月,廣東省按照“以生均培養成本為基礎,以優質優價為遵循,以成本合理分擔為依據,以保障困難家庭學生讀得起書為底線”的原則,調整公辦普通高校學費標準。

三、高校收費定價原則

為了合理合規制定高校收費標準,借鑒企業成本核算相關原則和高等學校教育培養成本監審辦法有關規定,應該遵循一定的原則。

1.權責發生制原則。凡是本期成本應負擔的費用,不論款項是否支付,均應計入本期成本;凡是不屬于本期成本應負擔的費用,即使款項已經支付,也不能計入本期成本。

2.相關性原則。凡與高校教育無關的收支活動,一律不能計入教育成本。本文中的教育,主要包括教學、教輔、學生事務,以及其他教育活動中發生的事項。

3.分類核算原則。高校教育培養成本按學校性質分類核算,并逐步過渡到按專業分類進行核算。

4.合法性原則。在對經濟事項原始單據甄別的過程中,必須嚴格執行國家法律法規,對不合法和不合規的經濟事項不計入高校教育成本。[5]

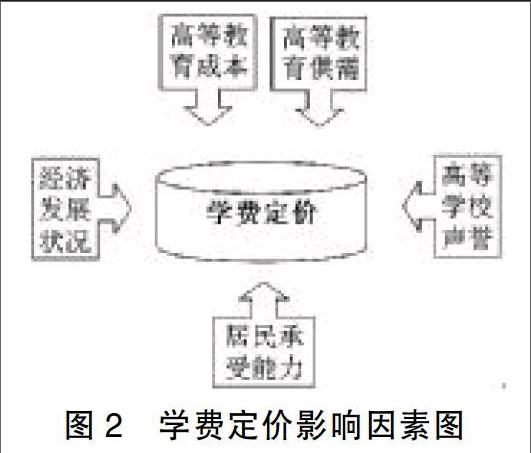

四、高校學費定價影響因素

高校實行全面收費以來,收費標準問題一直倍受社會各方關注。截止目前,學術界較為認同的影響高校學費的因素主要有:居民承受能力、高等教育成本、經濟發展狀況、高等教育供需、高等學校聲譽。其中前三個因素在《國家中長期教育改革和發展規則綱要(2010-2020)》中也曾提出,但要調整學費標準必須完善培養成本分擔機制。

1.居民承受能力。在考慮教育成本的同時,有必要對居民家庭承受能力進行考慮。按照國際上通用的標準,生活越好,恩格爾系數越低,一般認為60%以上為貧困,40%以下為富裕。截止2012年末,我國城鎮和農村居民家庭恩格爾系數分別為36.2%、39.3%,已達到富裕水平;城鎮和農村人均可支配收入水平分別為24564.7元、7916.6元,城鎮和農村人均可支配收入差距繼續拉大,直接影響農村家庭子女接受高等教育的機會。

2.高等教育成本。高等教育為準公共產品,為公益性事業,因此,高校學費的最高標準為其教育成本。由于高等教育主辦者的地區、學科和專業差異,決定學費高低的成本不應為個別成本,而應高等教育社會平均成本或者區域平均成本。

3.高等教育供需。市場經濟的基本原理,市場價格由商品供需對比關系決定,在一個維持較長時期內的均衡價格。高校的學費標準與高等教育供給成正比。隨著學費的提高,高等教育需求會下降,從而導致高等教育供給相對增加;學費不但調節高等教育供給,它本身還會增加高等教育的供給[2]。

4.經濟發展狀況。教育財政投入直接取決于一個國家或地區的經濟發展水平,而高等教育收費水平不可能視當地的經濟發展水平而不顧,因為高校學費收入與教育財政投入比值直接反映了這個國家或地區對高等教育的重視程度。因此,在研究學費標準問題時應重視經濟發展水平影響因素。

5.高等學校聲譽。高校聲譽與學費成正相關性,聲譽好的高校,學費標準較高。蘇良軍等(2006)和張小萍(2008)對高校學費價格影響因素進行了分析,指出部屬高校的學費標準高于地方院校;重點大學的學費標準高于一般大學;理工類院校的學費標準高于其它類院校;藝術院校的學費標準高于普通院校。

五、優化高校收費機制的建議

為了體現社會公平和教育公平原則,采用有效的高等教育成本分擔原理。高等教育是準公共產品,其具有公益性、社會性,因此高等教育成本的大部分必須由政府承擔。從國際比較的角度來看,在實行高等教育成本分擔政策的國家,政府對高等教育的投資始終保持在較高的水平,比例一般應在80-85%,在成本分擔的各主體中充當最主要的角色[6]。因此,實行高等教育成本分擔政策,絲毫不應減少政府對高等教育的投資。按照“誰受益誰付款”的原則,受益者均需要分擔成本,受益者間需要合理配置占比,進一步優化高校收費機制。

1.學費標準不應該一刀切。結合高校性質和隸屬關系,以及重點建設等情況,將高校重分類,確保不同層次和類型的高校學費標準等級化和差異化。根據回報率情況,用學費標準調整同等教育內部資源合理配置,平衡社會需求和國家需要。另外,對于一些外部性較強的冷門專業,如人文學、社會學和師范教育等,可以少收或不收,甚至財政補貼。不同層次的高校學費存在合理的差價,不僅可以體現各類高校在質量和聲譽上的差別,同時也做到按質論價,有利于各類高校提高教學質量,爭創一流名校[2],也有利于高等教育事業的發展。

2.建立健全學生資助制度。目前,國家宏觀層面尚未出臺具體學生資助制度,實施學生資助方式有獎學金和助學金,以及助學貸款。高校發放獎學金時,主要考慮品學兼優;發放助學金時主要考慮家庭條件。需要建立學生資助體系,完善學生資助制度,統一方法確認資助等級,指導高校發放資助資金。

3.合理確定分擔主體責任。約翰斯通提出了高等教育成本在社會和個人之間進行合理分擔,堅持受益原則和能力原則。由于高等教育具有外部性、社會性和公益性,所以高等教育成本應由政府、社會和個人之間合理分擔。因此,我國高等教育成本合理確定分擔主體責任,具體分擔機制應是以政府分擔為主、以受教育者分擔為輔、以社會分擔為補充的模式。

4.嚴格控制成本過度增長。高校教育成本控制是一個復雜的系統工程,成本核算是教育成本控制的重要組成部分,它為教育成本的分析、預測、控制提供了準確和有利的決策信息依據[3]。教育主管部門應出臺教育成本核算辦法,制訂具體實施細則,從而控制教育成本過度增長,提高教育資源使用效益,杜絕教育資源浪費現象的發生。

5.完善財政轉移支付制度。考慮目前我國城鄉之間、地區之間和區域之間經濟發展仍然存在較大的差距,以及收入分配兩極化的現實狀況。科學設置財政轉移支付測算因素和權重,完善財政轉移支付制度,加大財政轉移支付力度,促進地區間公共服務均衡性和區域協調發展。特別是對東北老工業基地和縣級以下政府的轉移支付需出臺相對應的實施細則,填補該地區對高等教育投入不足,對該地區人才流失予以補貼。建立激勵約束機制,采取適當獎懲方式,引導轉移支付資金投入到教育和民生等重點領域。

[參 考 文 獻]

[1]孫平生.教育經費管理改革的探索與創新[M].北京:語文出版社,2011-12

[2]張小萍.公共財政體制下中國高等教育財政投入優化研究[M].北京:中國市場出版社,2009-01

[3]朱沙.中國高等教育收費制度研究[M].成都:西南財經大學出版社,2015-07

[4]多省份調整公辦高校學費標準強調“漲幅可承受”[N].中國新聞網,2016-06-18

[5]王智博,趙曉萌,趙慶年.新環境下高校教育成本核算研究[J].行政事業單位財務與資產,2015(7)

[6]張曉.高等教育成本分擔與補償模式[J].生產力研究,2006(12)

[責任編輯:王鳳娟]