艱難的謀生之路

許芷晴

早期去美國務工的華工離不開三把刀,第一把是剪刀,第二把是菜刀,第三把是理發刀,通過利用這三把刀,他們在美國發展起了洗衣業、餐館業和理發業,為自己開辟出一條條新的生存之路,其中通過“菜刀”發展起來的中餐館,可謂一路鐫刻著早期旅美華工生存的艱辛。

1848年1月,美國水車匠約翰·馬歇爾(John Marshall)在美國加利福尼亞州亞美利加河流域(American River)發現了金礦,消息一經傳出,震動了整個世界。這個消息也很快沿著貿易路線傳到了中國。一些與外國人打交道的中國買辦商人得知消息后,馬上乘商船到美國淘金。據史料記載,早在1848年2月,即加利福尼亞州發現金礦消息傳出的第二個月,兩名中國男子及一名女子乘坐“美國鷹”號(American Eagle)帆船,從廣州橫渡大西洋,抵達加利福尼亞州的舊金山市,成為最早登陸并留居舊金山的華人。

眾所周知,相對野心勃勃、大肆對外擴張的歐美資本主義世界,昔日的“中央帝國”正日趨沒落。中國社會遭到了西方列強的殖民侵蝕,加之天災人禍不斷發生,人民窮困潦倒,難以為生,東南沿海一帶不少人為了生活,出洋務工。據《廣東省志·華僑志》記載,當時入境美國的中國華工大多數是廣東江門人,主要來自臺山、開平、新會、恩平四邑和中山縣,其中臺山縣僑民所占的比例一直在百分之六十左右。臺山縣屬于山區,四周被高山緊鎖,多巖石,土地貧瘠,不適合種植水稻,糧食產量很低。據《廣東省志·氣象志》記載:臺山縣從1851年到1908年,遭遇了許多天災:十四次水災、七次臺風、四次大地震、兩次嚴重的旱災、四次瘟疫和五次嚴重大饑荒,糧食不足和天災的頻繁發生使得臺山縣人民的生存壓力十分巨大。另外,政治動蕩也是推動廣東人外出務工的重要因素。1851年興起的太平天國運動,席卷了中國南方大部分地區,這對廣東地區的影響很大,并且引發了一系列反應:1854年至1861年三合會在珠江三角洲和西江地區先后多次起事;1854年在廣東新會縣有10萬農民打起“紅巾軍”旗號起義,反對清朝統治,但后來這些起義農民被打敗,當時廣東督府為了緝拿所謂的“亂國分子”,大舉清鄉,起義失敗的農民被迫逃離故土;1855年到1867年臺山縣內爆發了一場持續12年之久的“土客械斗”,造成3萬多人死亡,田園荒蕪。江門的地理位置是在珠江三角洲,靠近廣州等大城市,一些江門人為了生存,轉向商業發展,充當買主與賣主的中介,他們經常到大城市和港口,與“洋人”打交道,所以江門人能夠迅速掌握一些世界的動態,為他們了解美國加利福尼亞州金礦消息提供了重要渠道。另外,在早期去加利福尼亞州淘金的中國人中,有一位叫陳明的商人, 他于1847年加入了摩門教長老布蘭南的淘金隊伍。這個中國商人頭腦靈活,在淘金的過程中很快找到了金子,迅速在美國淘得第一桶金。后來,他給在廣東的同鄉張云捎去口信,動員張云到加利福尼亞州淘金。這個消息傳出去以后,廣東地區不少農民聽到消息以后,漂洋過海,赴金山淘金。

國際性政策的簽訂也推動了中國人到美國的進程。1868年,清政府和美國簽訂了《蒲安臣條約》(the Burlingame Treaty),該條約中的第五條是允許華人前往美國務工的內容:中美兩國公民出于好奇、經商等原因,彼此可從一國自由移民到另一國。這一條約的簽訂,令人們出洋務工多了選擇,使得一些窮困潦倒的中國人到美國謀生,尋找發財的機會。

根據美國移民局的數據記載:在1848年之前,到美國的中國人一般是商人和留學生。在1820—1840年的21年間,只有十多個中國人來到美國。在19世紀初期,美國并不是中國人出洋務工的首選地,人們比較喜歡到離中國比較近的東南亞地區。直到1848年美國金礦被發現以后,入境美國的中國人才逐漸增多。1849年有325名,1850年為450名,1851年為2716人,1860年為5467人,1868年為5157人,1869年為12874人,1870年為15740人。隨著抵美華工人數的不斷攀升,一些華人意識到可以利用自己的廚技開餐館生財,不少人拿起“菜刀”,在唐人街開起了中餐館。早期中國餐館以黃綢的三角旗作為標志,以便和法國式、意大利式、西班牙式和英美式的餐館相區別。最早營業的中餐館可以追溯到1849年在杰克遜街(Jackson Street)開的“廣州酒家 (Canton Restaurant)”。1856年2月8日,舊金山雙語報紙 《東方報》(Oriental)匯編了中國人經商目錄,其中就列出“在舊金山經營的餐館有5家”。

早期的中餐館的服務對象幾乎是越洋淘金的華工。白人對中國食物非常厭惡,說中國菜聞起來有種令人厭惡的味道,認為華工的飲食生活只是大米和咸肉,十分簡單。所以,當時幾乎沒有賣西式菜式的中餐館。

直到19世紀60年代,中餐館的發展出現了新機遇。據《美國華人的歷史和現狀》記載:有一家開在舊金山華埠的都板街(Grant Avenue)的中餐館,餐館主人將要收市的時候,一群由金礦出埠的礦工擁進該餐館吃飯,餐館主人以時間已晚為理由,立刻關門不接待他們。礦工們在門口大肆咆哮,餐館主人害怕這些人因吃不到東西而鬧事,被迫接待他們,將當天賣剩的冷飯冷菜加了一些醬油煮熱,端給礦工們吃。礦工們吃了以后,感到非常好吃,問餐館主人是什么菜色,餐館主人回答道:“雜碎!” “雜碎”的美味可口深受礦工們喜愛,每逢星期六休息的時候,周邊的礦工們都涌入舊金山華埠,實實在在地吃上幾頓。礦工們還到處宣傳“雜碎”的美味。這件事傳出去以后,許多美國人慕名來到唐人街嘗試了“雜碎”和其他中國菜。一位叫William Shaw的白人礦工在他的游記中寫道:最好吃的餐館是那些由中國人開的,店鋪的裝修風格是中式的;在那里有用小碟裝著的咖喱、蔬菜肉丁和燉肉,這些食物超級美味!一些美國人逐漸地接受了這種新的菜式,中國菜受到了一些美國人的喜愛。

隨著中國菜受到白人的歡迎,一些中餐館逐漸增加西式菜式。一些中餐館還經營雜碎、煎面、煎牛排、煎豬排、煎麥餅、火腿蛋、煲牛肉、煲羊肉、炸魚、炸蝦、面包夾餅等中西結合的菜譜以迎合西人的口味。另外,在中國傳統飲食文化中,“烹飪至上”原則是一種被許多中國人所信仰的原則。華工烹調時,為了達到“色”“香”“味”俱全,保證食物的原汁原味,有些華工特地從中國進口一些土特產和香辛料來制作中國菜。旅美中國人需要從中國輸入許多不同的食材,包括大米、橘子皮、茶葉、蘑菇、竹筍、魚翅、燕窩和海參。而這些“進口貨”在后來大都可以從唐人街的雜貨店里購買。當時唐人街已經有雜貨店33間,各商店有許多中國來的商品,包括火腿、茶葉、咸魚、臘鴨及其他食品。后來,為了保持食材的新鮮度,一些中餐館在美國逐漸有了自己的供應基地。一些華人農民根據餐館廚師制作的需要,給餐館送去新鮮的蔬菜。在洛杉磯街頭,經常能看見華人菜農自產自銷的各種新鮮蔬菜。他們從中國引進許多新品種的蔬菜,在蔬菜生長旺盛的季節,舊金山等城市近郊,可以看到一塊塊青綠的菜地。一些華工甚至用來自廣東的蔬菜種子,在加利福尼亞州的納帕山谷(Napa Valley)、索諾瑪縣(Sonoma)山區種植蔬菜,而且還復栽種葡萄,釀造美酒。在內地草原地區,有不少人飼養牲畜家禽。沿海地區的一些漁民則出海捕魚給中餐館供應海蝦、藻類、鮑魚、魷魚,甚至可以供應各種各樣的活魚,這讓許多中餐館能夠烹調出較為地道的中國菜。

中國菜不僅物美,而且價格也很便宜,吸引不少人到中餐館就餐。據劉伯驥所著的《美國華僑史》記載:在舊金山華埠的沙加緬度街(Sacramento Street)和都板街(Grant Avenue)交界處,有一家餐館,是當時華埠餐館中規模最大、顧客最多的中餐館。通常在白人餐廳里吃最簡單的餐,每個人至少要花一到兩元。如果想吃得比較豐富的話,則至少需要五元,但在這家中餐館,一個常餐僅售一元,普通寄食者一周才十六元,而在其他餐館的話,一周費用需要二三十塊錢。中餐館以其物美價廉的優勢,吸引了不少人前來消費,餐館經常滿座,餐廳職員應接不暇,館主獲利迅速,超乎常人所預料。中餐館就這樣在美國逐漸流行起來。

在早期,華人在唐人街開的中餐館只是夫妻經營的小店,餐館的店主既是大廚,又是洗碗工,而其妻充當女侍和收銀員的角色。在這種模式下,華人靠精打細算、勤奮工作,僅僅得以維持生計。如果餐館有利潤出現,一般會用于自身消費或者把一部分錢寄回僑鄉救濟親人,很少把利潤用于餐館的擴大再經營,這導致餐館的發展受到限制。隨著中國菜越來越受到白人的喜愛,一些商人開始學習和運用西方模式的經營理念去經營中餐館。他們首先積累資金,再通過融資合作的方式,擴大餐館的規模。據統計,在資金投放量上,餐飲業位居首位,其次是雜貨店。在加利福尼亞州的州政府所在地薩克拉門托(Sacramento),七千多個華人當中有三分之一是以從事餐飲業謀生的。由于資金相對充裕、風險共享的模式下,商人們大膽向外發展,中餐館突破了地域的限制,向中部、東部發展,逐漸分布到全美國。華人餐館業逐漸成了華工的第二重要行業,僅次于洗衣業。1919年華僑經營的中餐館已達200多家,1930年增至約1000家,到1949年有大約4300家中餐館分布于整個美國。《紐約論壇報》(New York Tribune)在1903年8月30日曾經有篇報道:在20世紀初,中餐館在美國大部分城市分布著,美國社會各個階層都會經常去餐館,甚至有些人把去中餐館當做是一種生活消遣,其中許多紐約市民每周都要去一兩次中餐館。

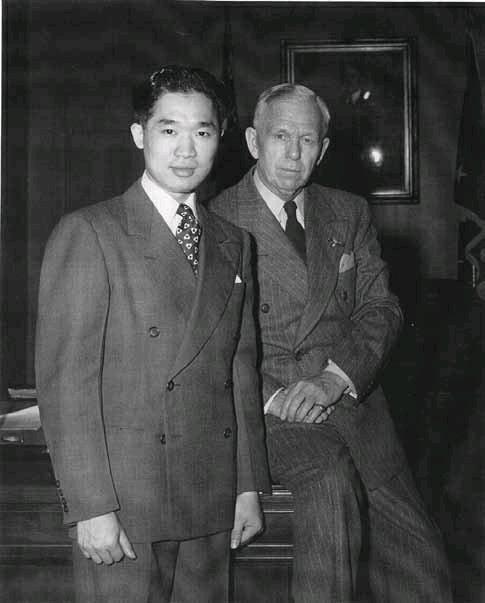

“皇朝餐館(Imperial Dynasty)”的發展就體現了中餐館的這種發展變化。位于加利福尼亞州漢福德(Hanford)的“皇朝餐館”是由早期廣東移民江榮在1883年所創辦的。該餐館原先是一棟普通的兩層磚木結構的建筑,餐廳的裝修風格偏重中國古典特色,屋內懸掛一些明清帝王畫像、中國畫、中國刺繡、中國傳統樂器和一些中國燈籠等等,富有濃厚的中華傳統文化氣息。在創辦之初,皇朝餐館只有六張桌子,創始人江榮沒有經營西餐的經驗,所經營的食物都是中國菜,主要銷售的是蒸面,價格是每碗5美分。后來,江榮的兒子江振吉(Richard Wing)振興了“皇朝餐館”,使之成為一家中西合璧的餐館。江振吉 “二戰”期間參軍,在美國軍隊工作時,一度以高超的廚藝名聲大噪。后來,江振吉做了喬治·馬歇爾將軍(General George Marshall)的私人廚師,隨同馬歇爾出訪過世界很多國家。江振吉因而能夠接觸到當時世界各國特色菜,開闊了眼界。除精通烹制中國菜,他還特別精通烹制法國菜。江振吉繼承“皇朝餐館”后,運用西式經營理念,擴大了餐館的規模。除了經營傳統的中國菜外,開始加入一些西餐元素,比如牛排、蝸牛等西洋菜式,其中香草牛油焗法式田螺是皇朝餐館中的一道特色菜。江振吉重金禮聘世界各地良庖坐鎮,提高餐館的菜肴質量。他廣泛搜集葡萄酒,凡是在世界頗有名氣的酒,在餐館里都能找到。經過江振吉的一番改革, “皇朝餐館”成為一家中西合璧的著名餐館。 “皇朝餐館”生意興隆,遠近馳名。在皇朝餐館的店鋪里掛滿了店員同許多好萊塢明星和政界名流的照片就是明證。

19世紀中葉以來,華工盡管在早期美國西部的經濟開發中發揮了重要的作用,卻受到來自社會、政治上的不公正待遇。早期旅美華工的職業主要是在礦區中當礦工,1855年10月10日的《每日聯合報》估計,太平洋沿岸的36557名華人中,有20000人在加利福尼亞州開采金礦。1862年,舊金山估計在美的48391名華人中,約有30000人在金礦上勞動。這為美國金礦的開采提供了廉價的勞動力,華工工資要價低、工作出色,深受雇主的歡迎。白人礦工十分不滿華工們搶走他們的飯碗,不少華人礦工遭受到白人凌辱。美國白人種族主義者處心積慮剝奪華工在美國經濟領域可能獲得的機會,構陷宣揚華人是劣等民族,生活習性和行為舉止異于“常人”,只會爭奪白人工人的就業機會。他們鼓吹著仇華的種族歧視思想,用暴力驅趕華工,叫囂著“中國佬必須滾開!”的口號,仇華之風向全美國蔓延。1853年,加利福尼亞州州長John Bigler在一次演講中公開侮辱在美華工為契約苦工,要求州議會禁止其繼續來美。他公開宣稱:“華人的文化令加利福尼亞州的美國人十分反感;他們的語言、血液、宗教信仰和性格與我們完全不同,他們素質低下,他們只是比黑人優越一點,那些認識中國人的人很快就對他們產生一種無法控制的憎惡感。”早在1849年,在圣母礦脈南方的吐倫縣(Tuolumne)就爆發了白人礦工殘害華工的反華暴行;此后還爆發了洛杉磯慘案、舊金山騷亂、丹佛慘案、石泉大屠殺、西雅圖事件等暴力排華事件,不少華工被殺害,這些暴力事件都迫使一些礦工另謀生路。中餐館在美國的發展壯大,無形中擴大了華工的職業選擇,華人從事的職業不再局限于礦工和洗衣行業,更多的華工拿起菜刀,從事餐館服務業。1870年美國第九次人口普查統計數據顯示:華人做礦工的人數為17069人,從事餐飲服務的人數有5420人,洗衣服工人有3653人,其他體力勞動工人有9436人。華工轉向餐飲業,這在一定程度上躲避了白人礦工的迫害,減少美國白人礦工與在美華工的矛盾。

19世紀中葉以來,部分旅美華工靠著自己的精湛的廚技,拿起菜刀,在唐人街創立一家家中餐館,后來中餐館還突破了地域的限制,逐漸向全美國發展。中餐館在美國的發展,增加了在美華工的就業機會,改變了華工的就業方向,使他們所從事職業不再局限于挖礦和修鐵路等。更多的華工從事服務業,降低了華工的失業率。“菜刀”可謂為華人在美國生存開辟了一條生存之路!