快樂潛入課 幸福細無聲

——山東省泰安市寧陽縣實驗小學全面推進素質教育回眸

文|劉 良

快樂潛入課 幸福細無聲

——山東省泰安市寧陽縣實驗小學全面推進素質教育回眸

文|劉 良

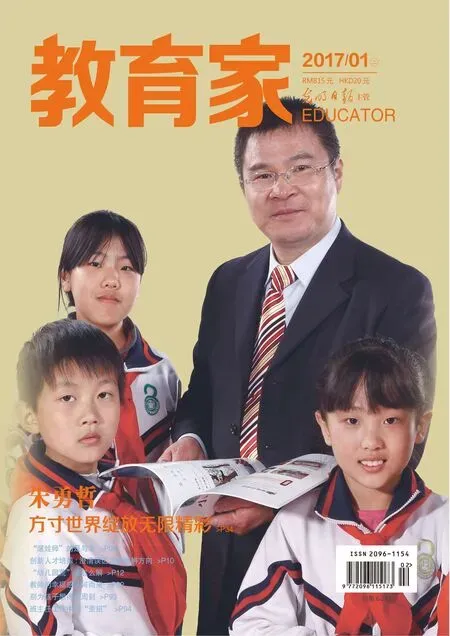

山東省泰安市寧陽縣實驗小學始建于1949年,原名城關完小,1981年更為現名。目前有32個教學班,在校學生1600余人。近年來,學校在全面實施素質教育中,秉承“讓每個學生在幸福中學習,在成功中超越,在創新中發展”的辦學理念和“以人為本、厚德寬基、彰顯個性、和諧發展”的育人理念,以課堂教學改革為突破口,深入扎實地進行了一系列教學改革,推動了師生綜合素質的全面提升,教育教學工作取得了新突破,先后榮獲省規范化學校、省教學示范校、省校本研究先進學校、全國百所德育科研名校等多項榮譽。

扎實有序的課堂改革,揚起素質教育的風帆

新課程改革的理念必須通過課堂教學得以落實,課堂教學是實施素質教育的主渠道,因此,提高課堂教學的有效性是全面提高教育教學質量的關鍵。近年來,學校倡導“優質、高效、生活化”的課堂,著力于學生學習的主體地位,著力于學生創新能力的培養,為學生的終身幸福和發展奠定堅實的基礎。所謂生活化,就是課堂教學充滿生活氣息,學習成為一種生活需要;所謂優質,就是要體現課堂資源的豐富,教學環節的優化,教材鉆研的深度,學習興趣的濃厚,學生思維的深層次;所謂高效就是讓學生以更少的時間更好地掌握更多的文化知識,更好地掌握最基本的技能。

統一思想,專題研討,明確目標

為保證課堂教學改革的順利實施,學校成立了以校長為組長的領導小組和以業務校長為組長的工作小組,進行整體規劃和部署,多次對全校任課教師進行專題培訓,整體推動,全面實施。每月定期召開專題會,交流、研討改革進展情況,并調整方案,明確下一步方法與任務,使課堂教學改革按照預定的方案和目標發展,即課堂要以學生的生活經驗為基礎,體現學生自主學習、合作探究、不斷解決問題的精神,基礎知識扎實,專業技能牢固,課堂上不留“夾生飯”。

把備課視為“創作” 課堂教學的改革,使教師沒有把備課視為一種負擔,而是不斷體驗著再“創作”的快樂。學校完善集體備課形式,出臺了《集體備課實施辦法》,實行備課組長負責制,依據集體備課計劃,采取個人初備、集體研討、反復修改、精心調整、科學施教、教后反思的操作流程,使教案成為集體智慧的結晶。同時,落實好日反思、周交流、月總結和期評比“四常”工作,將教學月查的重點放在教案中“個人意見”“教學反思”和自學筆記中“鉆研與研討”“實驗日記”記錄等內容上,提高備課的實效性。

把課堂當作實現自身價值的“舞臺” 學校開展以“同課連上”“同課多上”為主要形式的“主題性教研”,搭建研討的“舞臺”,讓教師圍繞構建“優質、高效、生活化”課堂中遇到的典型問題、教學疑難、精彩創意等開展系列課堂教學研討,語文、數學單周為學科備課組教學研討,雙周為學科中心教研組研討活動,其余學科按中心教研組開展研討活動。通過攝制“常態課”教學實錄,組成“導師團”對“常態課”量化評價,當堂檢測學生達標情況等為課堂教學改進提供了豐富的一手資料。現在,每個教室都有“聽課凳”,教師可隨時進入課堂聽課,甚至家長也能走進課堂,親身感受課堂,參與評教評學,增進家長與教師感情交流。課堂開放力度的加大,讓教師體驗到工作的緊迫感、成就感。

小專題研究助推出彩課堂 學校針對教學中遇到的問題,組織教師積極開展小專題研究。如針對最后五分鐘課堂教學教學效率低的問題,開展“五分鐘教學設計金點子”征集活動,探索出了“自主總結、趣味檢測、巧妙延伸”等二十多種“金點子”。中、高年級學生“我是小老師”體驗活動,涌現出一批“小名師”,提高了學生自主學習的能力。

“家長助教”豐富課堂 學生家長遍布各行各業,其專業知識既豐富又系統,學校根據教學需要邀請“家長助教”,并向家長頒發“助教證書”,使家長體驗到教師的辛苦,對教師增添一份理解。

學校的課堂教學改革實現了教學行為和學習行為的根本轉變,形成了“課前預習——交流匯報——精講點撥——鞏固拓展——當堂檢測”的基本教學模式,課堂上學生在愉快中學習,在合作中交流,在激勵中發展,減輕了課業負擔,文化素養不斷提高。同時,教師素質也得到全面提升,自覺讀書、自我反思、合作共享已成為教師工作的一種習慣,教師不斷體驗到超越自我的成功感,職業幸福指數不斷提高。近年來,學校共涌現出各級功勛教師、特級教師、優秀教師、學科帶頭人、教學能手等84名,各級優質課獲得者102名。

循序漸進的作業改革,引領學生素質的全面提升

現行的作業存在著不少弊端,難以發揮學生的主動性和創造性,為此,學校積極倡導“零書面家庭作業”,書面作業當堂完成,著重從實踐性作業、表演性作業、觀察性作業、調查性作業四個層面進行了“智慧型作業”設計與研究,按照“確定作業設計文本、明確作業設計目標、設計作業、作業實施、作業評價、作業調整、系統整理作業”七大流程,循序漸進地積極探索,整理編寫了各學科的《智慧型作業指導手冊》,為教師布置“智慧型作業”提供參考和依據。如今,學生喜歡做“智慧型作業”,教師也把批改作業當成“藝術品”的欣賞,家長也懂得了作業的真意而積極支持。寧陽縣電視臺《教育視窗》欄目對學校的“智慧型作業”進行了專題報道,產生了良好的社會效益。

高歌猛進的課程改革,吹響學生全面發展的號角

學校在開全課程,開足課時的同時,強化“小”學科研究,突出特色課程,促進學生的全面發展。

讓“小”學科不“小” 針對部分薄弱學科,學校聘請專家指導,配備專職教師,鼓勵優秀教師向“小”學科研究傾斜,多提供外出學習機會;定期開展專題研討,重點解決課前準備不充分、課上交流難組織、課下拓展難調控等影響教學質量的系列問題;組織興趣小組,開展小課題研究等活動,提高“小學科”學習興趣。陽光總在風雨后,在第五屆全國少年兒童“爭當小實驗家”科學體驗活動總決賽中2人獲金獎、6人獲銀獎、12人獲銅獎。

特色課程精彩紛呈 一是校本課程活力四射。“詩文誦讀”“課本劇表演”“春節文化”“開心學數學”的開設,達到了厚重學生文化底蘊、開啟心智、全面提高綜合素養的目的。在泰安市首屆優秀校本課程評比中,《開心學數學》《展示藝術才華,演繹精彩瞬間》(課本劇)分獲一、二等獎,學校獲“校本課程建設先進單位”稱號。二是微型課程幸福橫溢。利用活動課時間,開設的15分鐘詩文誦讀、寫字訓練、談天說地,3分鐘的英語歌曲欣賞,深受學生喜歡。三是活動課程風采照人。定期開展的“讀童話、讀名著”講故事比賽,寫話及快樂作文,生活中的數學競賽,寫字、學具制作、英語會話、科技創新比賽等豐富多彩的學科活動,鞏固了學科知識,增強了團隊合作意識等綜合素養。四是隱性課程“潤物無聲”,校園文化、讀書文化、課間文化、課間操文化、路隊文化、網絡文化,實現對學生全方位的學習文化熏陶與管理。

與時俱進的評價改革,加快學生素質的全面發展

學校實施的“自主選擇式考試”帶給了孩子成功的歡樂。“自主選擇式考試空間拓展”以培養道德認知和踐行能力、鞏固學科知識、培養學科能力、拓寬獲取知識途徑、培養自主學習能力、培養創新能力、落實校本課程、培養研究性學習能力為主,從學生的習慣養成、學科知識、學科能力、學科特長、創新能力、成長檔案袋的管理等多方面構建適合學生綜合素質發展要求的評價模式。一是建立“家校聯系卡”,架起家校溝通的橋梁;二是利用“跟蹤作業”,記錄學生進步的歷程;三是建立學生成長冊,培養學生自我評價能力;四是規劃成長記錄袋的內容,收集能夠反映學生學習過程和結果的資料,真實全面地記錄學生的足跡;五是實行過程性評價與終結性相結合,從自我、同學、教師、家長四個方面進行評價,評定等級為優、良、中、差,加大平時學科考查力度。這樣的評價模式,進一步明確了考試、考查試題的設計導向,促進了學生綜合素質多元化發展。學校在教室內為每個學生設置成長檔案櫥,存放學生的各種成長檔案,每學年結束由學校安排專人負責保管,畢業時,作為“禮物”回贈給學生,從而喚起學生對學習生活的美好回憶。

多年來,學校堅持走內涵發展之路,全力打造師生幸福成長的精神家園,使學生擁有濃厚的學習興趣、良好的學習習慣、科學的學習方法,綜合素養得到全面提升,贏得了家長、社會的認可。共同的未來、共同的責任,將推動實小人繼續行動起來,在更高層次上推進素質教育。

(作者單位:山東省泰安市寧陽縣實驗小學)