卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌效果評價

楊亞冰

【摘要】 目的 分析研究卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的臨床效果。方法 42例晚期胃癌和術后復發轉移胃癌患者, 隨機分為研究組(22例)和對照組(20例)。對照組患者化療后采取常規治療模式, 研究組患者在對照組常規治療基礎上采取卡培他濱維持化療, 對兩組患者的臨床療效和不良反應給予對比。結果 研究組患者臨床總有效率為68.18%, 對照組為35.00%, 研究組患者的治療效果明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患者不良反應發生率為27.27%, 對照組為55.00%, 研究組患者的不良反應發生率明顯低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 對晚期胃癌和術后復發轉移胃癌患者采取卡培他濱維持化療治療, 臨床療效可靠, 不良反應較少, 具有臨床推廣價值。

【關鍵詞】 卡培他濱;晚期胃癌;術后復發轉移胃癌;維持化療;效果

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2017.01.051

胃癌在臨床當中屬于高發性惡性腫瘤, 大部分患者在確診時已處于中晚期, 然而早期胃癌手術患者在治療后的幾年復發轉移率相對較高。目前, 對手術后復發轉移胃癌或者晚期胃癌的患者主要采取全身化療, 但是治療后病情趨于穩定或得到明顯緩解的患者生存期仍然相對較短。最近幾年, 相關實踐研究表明[1], 維持化療能夠進一步延長惡性腫瘤患者的無疾病生存時間, 使患者的生存質量進一步提高, 同時卡培他濱屬于一種常見的細胞毒類藥物, 對腫瘤細胞可以起到一定的殺滅作用。本文選取在本院收治的42例晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的患者進行研究, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2014年8月~2016年8月在本院收治的晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的42例患者, 均經病理組織學及影像學檢查, 確診為進展期胃癌。將患者隨機分為研究組(22例)和對照組(20例)。對照組患者中男13例, 女7例;年齡38~70歲, 平均年齡(51.2±6.3)歲;研究組患者中男15例, 女7例;年齡40~70歲, 平均年齡(52.8±5.7)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。兩組患者功能狀態(PS)評分為0~2分, 有可測量病灶, 無重要臟器功能障礙, 血液學檢查正常。

1. 2 方法 兩組患者均接受奧沙利鉑聯合卡培他濱方案、多西紫杉醇聯合卡培他濱方案化療4~6周期;完成化療后, 對照組患者采取常規支持治療, 研究組在對照組患者常規治療基礎上采取卡培他濱口服維持化療, 1.0 g/d, 5 d/周, 4周為1個療程。若病情進展及不耐受則立即停止服用藥物。兩組患者每個月給予1次復查, 包括影像學檢查及腫瘤標記物 [2]。

1. 3 觀察指標及療效判定標準 將患者的臨床療效[1]分為完全緩解、部分緩解、穩定及進展。完全緩解:患者相關病癥完全消失, 病理性淋巴結短徑<10 mm;部分緩解:患者靶病灶長徑之和與治療前相對比縮小>30%;穩定:患者靶病灶長徑之和與治療前相對比縮小<30%;進展:靶病灶長徑之和與治療前增加>20%。臨床總有效率=(完全緩解+部分緩解)/總例數×100%。對兩組患者的不良反應給予記錄。

1. 4 統計學方法 采用SPSS16.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

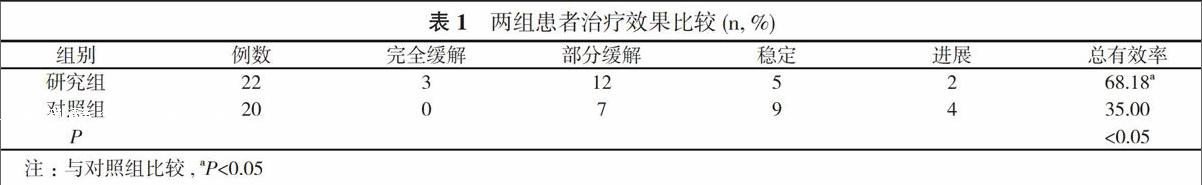

2. 1 兩組患者治療效果比較 研究組患者中完全緩解3例, 部分緩解12例, 穩定5例, 進展2例, 臨床總有效率為68.18%;對照組患者中完全緩解0例, 部分緩解7例, 穩定9例, 進展4例, 臨床總有效率為35.00%, 研究組患者的治療效果明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者不良反應發生情況比較 研究組患者中惡心、嘔吐3例, 血小板減少1例, 腹瀉2例, 不良反應發生率為27.27%, 對照組患者中惡心、嘔吐4例, 血小板減少3例, 腹瀉4例, 不良反應發生率為55.00%, 研究組患者的不良反應發生率明顯低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

胃癌在臨床當中屬于一種常見的消化道系統疾病, 其發病率和死亡率相對較高, 已經排在所有惡性腫瘤的首位[3]。根據相關數據統計證實[4-8], 大約有42%的胃癌患者在確定診斷的時候已經屬于胃癌晚期, 無法采取手術進行治療, 與此同時早期胃癌患者在臨床手術治療以后出現復發和轉移的幾率相對較高。晚期胃癌患者經常會出現消瘦、貧血以及營養不良等相關惡性病質表現[9]。目前, 對于臨床手術以后復發轉移或者沒有相關手術指征的胃癌患者, 主要采取化療進行治療。現如今, 晚期胃癌以及手術以后復發轉移胃癌的臨床療法是在評估6個周期全身化療治療效果的基礎上選取的患者給予跟蹤隨訪或者采取最為適宜的支持治療[10-14], 但是根據相關實踐研究表明[4], 這種臨床療法患者平均生存期最多保持在10個月左右, 且臨床療效并不理想。

相關實踐研究表明[5], 對各種類型的惡性腫瘤采取維持化療的效果相對比較明顯, 并取得一定的臨床價值。也有研究顯示[6], 維持化療在對小細胞肺癌、胰腺癌、卵巢癌以及白血病患者可以使患者的生存期進一步延長, 甚至有可能使患者真正實現生存獲益。卡培他濱在臨床中屬于常見的細胞毒類藥物, 該藥物成分能夠完全經過胃腸壁, 不良反應相對較少、較小, 而且這種藥物可以口服, 能減少靜脈注射對人體血管造成的傷害。同時該藥物對相關病灶可以起到明顯活化的作用, 并且能夠最大可能保護健康細胞, 減少癌變的擴散[15-18]。另外, 卡培他濱在胸苷磷酸化酶的催化作用下形成5-氟尿嘧啶(5-Fu), 進而將癌細胞徹底殺滅, 與此同時, 腫瘤組織當中的胸苷磷酸化酶具有非常高的活性, 可以作用在5-Fu選擇性在病理改變部位, 讓5-Fu的全身暴露程度明顯降低。

本文結果顯示, 研究組患者中完全緩解3例, 部分緩解12例, 穩定5例, 進展2例, 臨床總有效率為68.18%;對照組患者中完全緩解0例, 部分緩解7例, 穩定9例, 進展4例, 臨床總有效率為35.00%, 研究組患者的治療效果明顯優于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05);研究組患者中惡心、嘔吐3例, 血小板減少1例, 腹瀉2例, 不良反應發生率為27.27%, 對照組患者中惡心、嘔吐4例, 血小板減少3例, 腹瀉4例, 不良反應發生率為55.00%, 研究組患者的不良反應發生率明顯低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 對晚期胃癌和術后復發轉移胃癌患者采取卡培他濱維持化療進行治療, 臨床療效可靠, 不良反應較少, 值得在臨床當中廣泛應用。

參考文獻

[1] 胡欣, 李光明, 文世民, 等.卡培他濱聯合放療治療消化道腫瘤的臨床觀察.中國醫院用藥評價與分析, 2015, 10(6):545-547.

[2] 姜永生, 王芙蓉.卡培他濱單藥與聯合用藥治療老年晚期胃癌的對比研究.中國醫院藥學雜志, 2015, 33(6):467-468.

[3] 朱凌宇. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌效果分析. 現代養生, 2016(3):37.

[4] 陳浮, 朱海杭, 王璐.卡培他濱聯合奧沙利鉑術前新輔助化療治療中晚期胃癌的療效分析.實用癌癥雜志, 2014, 29(1):53-55.

[5] 張雪剛, 柯賢勝.卡培他濱聯合奧沙利鉑治療進展期老年胃癌患者的療效和安全性.實用臨床醫藥雜志, 2014, 18(11):109-110.

[6] 孫習鵬, 陳燕, 楊黎, 等.卡培他濱聯合鉑類與替吉奧聯合鉑類治療晚期胃癌的Meta分析.中國藥師, 2014, 17(10):1707-1713.

[7] 毛俊年, 陳哲. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌效果評價. 醫藥衛生(文摘版), 2016(9):00080.

[8] 張敏. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌效果觀察. 中國實用醫刊, 2015, 42(24):34-35.

[9] 沈冬, 宋宇. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的安全性及預后分析. 現代腫瘤醫學, 2015(18):2646-2649.

[10] 黃印強, 吳清藝, 朱英霞. 卡培他濱維持化學治療對晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的效果觀察. 中國醫藥導刊, 2015, 17(10):1208-1209, 1032.

[11] 賈果珍. 晚期胃癌和術后復發轉移胃癌應用卡培他濱維持化療治療的療效探討. 中外醫療, 2014(25):137-138.

[12] 殷紅. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的臨床價值及可行性研究. 中國農村衛生, 2014(11):15.

[13] 匡真真, 王黔, 王海斌, 等. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的臨床效果. 延邊醫學, 2015(4):34-35.

[14] 張秀紅. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移療效初評. 延邊醫學, 2015(9):162-163.

[15] 李欣, 林明哲. 探究卡培他濱維持化療治療50例晚期胃癌和術后復發轉移胃癌有效性觀察. 大家健康(旬刊), 2015(5):106.

[16] 張富娟. 卡培他濱維持化療治療晚期胃癌以及術后復發轉移胃癌的觀察. 中國醫藥指南, 2016(5):108.

[17] 段洋洋. 卡培他濱維持化療治療晚期和術后復發轉移胃癌的療效及安全性分析. 基層醫學論壇, 2016, 20(16):2200-2201.

[18] 侯昭. 探討卡培他濱維持化療治療晚期胃癌和術后復發轉移胃癌的效果. 中國療養醫學, 2015, 24(10):1087-1088.