國內新聞翻譯研究:進展、問題與對策

□劉小燕,司顯柱

(1.中國傳媒大學傳播研究院,北京 100024;2.北京交通大學語言與傳播學院,北京 100044)

國內新聞翻譯研究:進展、問題與對策

□劉小燕1,2,司顯柱2

(1.中國傳媒大學傳播研究院,北京 100024;2.北京交通大學語言與傳播學院,北京 100044)

本文承繼前人研究,進一步梳理了我國2012-2015年新聞翻譯研究現狀與進展。新聞翻譯無論是本體研究還是新聞翻譯與外界關系研究都取得了長足進展,研究主題更加“寬泛多元”,但研究的系統性、創新性仍迫切需要進一步提高。研究也需走出“怎么譯”的認識誤區,帶動研究方法從經驗到科學、從規定到描述的根本改變。作為促進新聞翻譯理論與實踐良性互動的新聞翻譯批評不可缺位。以理性的審視、科學的手段開展翻譯批評促進新聞翻譯事業健康發展。

新聞翻譯研究;進展;問題;對策

學者黃勤梳理了1979-2006年我國新聞翻譯研究成果,總結為“寬泛多元”的研究范疇、“理論結合實踐”的研究方法。存在的問題是:(1)缺乏系統性的理論研究;(2)所研究的媒介形式和跨語言形式單一;(3)缺乏方法論指導;(4)缺乏學科獨立意識[1]。秉承黃勤的研究方法,學者楊鳳軍綜述了2007-2011年我國新聞翻譯研究現狀:(1)新聞翻譯理論更加豐富、研究主題更加寬泛;(2)新聞翻譯原則推陳出新,逐漸從借鑒轉向總結;(3)新聞翻譯批評的范圍有所擴展;(4)新聞文體特點及翻譯方法在實踐層面及理論層面都有所突破。但突出問題是:(1)獨立學科意識薄弱;(2)研究內容過于集中化,文體特點和研究方法過多;(3)跨語言形式單一的問題仍然存在;(4)研究方法仍囿于黃勤所說的“經驗式”評論[2]。承繼兩位前人研究,筆者也耙梳了2012-2015我國新聞翻譯研究。

1 新聞翻譯研究進展分析

1.1 刊文、數量分析

筆者以“新聞翻譯”為關鍵詞,以2012年1月1日至2015年12月31日為時間軸,在中國知網上共檢索到796篇論文。剔除碩士論文、會訊等不相關文章,得到371篇期刊論文,統計見表1。

表1 新聞翻譯研究論文主要發表期刊、發表數量統計

近4年新聞翻譯研究在刊文、數量上有三個特點:(1)論文數量穩中有降。2007-2011年平均每年有117篇論文發表,而2012-2015年平均每年有93篇論文發表,論文數量穩中有減。縱觀近十年來新聞翻譯研究,繁榮期出現在2009-2012年,年發文100篇以上。總體來看,新聞翻譯研究熱度不減。(2)論文質量參差不齊。371篇論文中9篇為南大核心(占比2.4%),27篇為北大核心(占比7.2%),這影響新聞翻譯研究水平質的飛躍。(3)新聞翻譯論文越來越得到新聞類期刊的青睞。新聞翻譯論文主要流向新聞類期刊,一方面說明新聞翻譯在新聞學科中的重要性與日俱增,另一方面說明新聞翻譯的學科認同由十年前的對翻譯學的認同轉變為當今對新聞學的認同。這也從側面說明新聞翻譯研究中“新聞性”的研究變得愈發突出。

1.2 內容、質量分析

如何對搜集到的371篇論文歸類分析?黃勤、楊鳳軍兩位學者按照研究主題進行分類整理。筆者也延續此法,但為了便于分析,筆者將所有研究主題置于“內篇”和“外篇”兩大類下討論。內篇(內部研究)是關于新聞翻譯本體研究,主題包括“新聞翻譯理論”“新聞翻譯原則”“新聞文體特點及翻譯方法、策略”“新聞翻譯史”及“新聞翻譯綜述”。外篇(外部研究)是關于新聞翻譯與外界的關系,包括“影響新聞翻譯的因素”“譯者研究”“新聞翻譯批評”“新聞翻譯教學”“新聞翻譯質量評估”“新聞翻譯社會功能”及“新聞翻譯類書評”。下面我們分別從內篇、外篇來具體分析。

1.2.1 內篇分析

表2:新聞翻譯本體研究

表2統計顯示近4年研究主要集中于新聞翻譯本體研究。從1979年至今,新聞翻譯研究似乎一直在力圖回答那個困擾大家的傳統問題“我們如何去做新聞翻譯?”所以,翻譯理論的應用性研究、翻譯方法的探討才會高居歷年新聞翻譯研究榜首。近4年新聞翻譯本體研究特點可歸納為:(1)理論探討依舊主要圍繞功能翻譯理論(38篇)、生態翻譯理論(8篇)、傳播學理論(7篇)、關聯理論(6篇)等。功能翻譯理論在新聞翻譯研究中長盛不衰是因為其一改傳統翻譯理論強調以源語文本為中心、注重語言形式上對等的做法,將社會文化和交際功能的對等作為譯者的首要任務。這契合了新聞文本以傳遞信息為主的特點并為新聞編譯、摘譯等提供了理論和實踐指導。此外,新增理論有跨文化交際理論、操控論、圖式論、釋意論。歐陽娜引用了英國著名翻譯家蘇珊·巴斯內特“文化翻譯觀”來闡釋翻譯是一種跨文化交流,在翻譯中需要重視文化移植和交流,并探討了直譯法、套用法和意譯法在翻譯體育新聞習語中的應用[3]。從跨文化視角對新聞翻譯的研究促使我們從文化層面上對新聞翻譯進行整體性思考,并注重文化比較學在翻譯實踐中的應用。近年來操控論越來越引起新聞翻譯研究者們的重視。勒菲弗爾的操控論認為翻譯是在“詩學”“意識形態”和“贊助人”作用下的“改寫”與“操控”,其中意識形態影響最大。“在翻譯過程的每一個層面,可以看出,如果語言層面的考慮和意識形態、詩學的考慮發生沖突,后者往往勝出。”[4]毛紹磊通過對外媒對昆明暴力恐怖事件的編譯分析,證明了在翻譯涉及政治敏感性新聞時,譯者是不可能超然于他所處的意識形態之外的。此外,毛紹磊還分析了媒體贊助人對新聞翻譯的制約作用,揭示了表面上看起來獨立的西方媒體在編譯昆明暴恐案時是帶有立場和傾向性的[4]。新興認知心理學的圖式理論成為新聞翻譯研究的新寵。不少研究者開始探討圖式理論對新聞翻譯的指導作用。唐瑩從圖式理論的概念與翻譯的本質入手,指出翻譯的過程實質上是一種圖式轉換過程,都需要激活大腦中的相關圖式,完成理解、解碼、編碼[5]。陳珊、吳斐從文化圖式相符、文化圖式相異和文化圖式缺省三個角度并結合實例探討中英新聞翻譯的策略[6]。釋意論是法國的一個翻譯學派,其觀點是翻譯即釋意。釋意通過三個步驟完成:理解原文、脫離原語外殼、用另一種語言表達理解了的內容和情感。釋意論最初是用來指導口譯活動,后來被運用到筆譯實踐,對文學、科技等不同體裁的翻譯都有實踐指導作用。那么,釋意論對新聞翻譯具有指導作用嗎?祝海林認為新聞翻譯的主要任務是傳達信息,而新聞中的信息是可以“脫離原語外殼”游離于語言之外的,所以新聞文本的特點和功能決定了新聞翻譯屬于釋意翻譯一個類型。基于此論證,祝海林從“理解”“釋意”“重新表達”三個階段進一步實證說明如何將釋意理論運用到新聞翻譯實踐中[7]。總體來看,新聞翻譯理論研究仍舊未擺脫以應用導向為主的研究模式。(2)基于新聞文體特點的翻譯技巧、方法研究依舊占很大比重。絕大多數仍承襲以往同類研究所采用的“經驗式”“散點式”評論。唯一不落窠臼的是謝新云、李先進的研究方法,其論文“基于數據庫的功能翻譯理論視角下的軟新聞翻譯策略——以《北京周報》為例”通過分類建立數據庫的方式對34篇樣本量進行了定量和定性研究,較為科學地論證了軟新聞的翻譯策略[8],這為新聞翻譯研究方法的改進提供了借鑒意義。(3)新聞翻譯史的研究依然少人問津。2012-2015年期間,只有一篇論文涉及新聞翻譯史,這也是近40年來第三篇研究新聞翻譯史的論文。一般而言,新聞翻譯研究應包括新聞翻譯理論、新聞翻譯技巧和新聞翻譯史三方面的研究。法國著名翻譯家、翻譯理論家安托瓦納·貝爾曼指出“翻譯史的構成是現代翻譯理論的頭等任務。對自身的反思,就是自身的確立。”[9]當下新聞翻譯研究的繁榮呼喚新聞翻譯史研究的跟進。(4)跨語言形式單一的問題有所改觀。2012-2015年有23篇論文研究漢語與除英語外的其他語種的新聞翻譯。除了語際新聞翻譯研究外,語內新聞翻譯研究也逐漸增多,如研究漢藏新聞翻譯等。

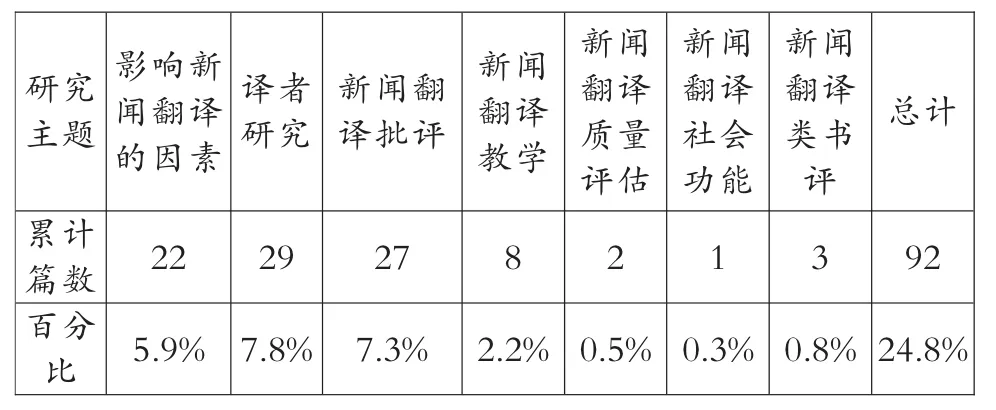

1.2.2 外篇分析

表3:新聞翻譯與外界關系研究

本階段新聞翻譯與外界關系研究呈現三個特點:(1)譯者研究更加立體多維,研究數量和內容趨向豐富多元。2007-2011年譯者研究主要探討譯者的主體性,有10篇論文成果。2012-2015年論文數目激增到29篇。除了研究譯者主體性外,譯者角色、譯者意識形態、譯者跨文化意識培養、譯者素養等也進入研究視野。別盡秋、黃勤將新聞翻譯中譯者的角色定位為原作者、譯者和讀者三位一體,在翻譯活動中任何一方都不能缺位。譯者角色是自由的、靈活的,是一個鮮活的具有獨立判斷力和表達方式的個體,而不是翻譯工具[10]。如此一來,譯者被賦予了與原作者等同的主觀能動性,不再“戴著鐐銬跳舞”。只有譯者轉變角色,才能充分發揮譯者主體性地位。李水艷從勒菲弗爾的“翻譯是對原文的改寫。而一切改寫,無論其意圖如何,都反映某種意識形態和詩學”,從這一觀點出發,認為譯者的意識形態對新聞翻譯是一個很重要的影響因素,并從譯者的政治和文化意識形態分析了其對新聞翻譯策略的影響[11]。李靜欣指出要做好國際新聞翻譯,新聞翻譯工作者不僅要了解文化差異,還應當具有跨文化意識,即譯者要具備特定的思維方式、判斷力以及文化敏感性[12]。梅雪飛從宏觀的譯者素養角度論述了政治素養、專業理論和百科知識素養、語言素養對新聞翻譯者的重要性[13]。總體來說,譯者研究更加立體豐富,突出了新聞翻譯研究發展的多元化趨勢。(2)開始關注新聞翻譯文本外的制約因素。近4年新聞翻譯研究進展表現為研究者們把目光從傳統的文本研究轉向了超文本因素的研究,比如研究意識形態、政治、讀者期待視野、贊助人等對新聞翻譯的影響,多方探討制約新聞翻譯的因素。(3)新聞翻譯批評依舊舉步維艱。2007-2011年新聞翻譯批評占比6.1%,2012-2015年上升到7.3%,批評的數量和質量依然堪憂。27篇論文中有17篇屬于“挑錯式”批評,7篇論文屬于“感想式”評論。學者們不無憂慮地指出“翻譯批評往往拘泥于‘技’的層面的探討,被局限在‘挑錯式’與否定性的評價中,甚至被簡約為‘好’與‘壞’的評判。”[14]翻譯批評呼喚去經驗式、客觀理性的批評。

2 新聞翻譯研究存在的問題及對策

綜觀2012-2015年新聞翻譯研究,無論是本體研究,還是新聞翻譯與外界關系研究都取得了長足進展,但研究的系統性、創新性仍迫切需要進一步提高,突出的問題是:(1)新聞翻譯理論研究多為“拿來主義”。把西方現有的語言學、翻譯學、傳播學的理論移植到本土新聞翻譯實踐中,探討其應用性。研究者們各自為營,缺乏整體性或系統化的學術關照,導致研究重復化、片面化。曹順慶教授指出:“在這種國外理論的指導下取得的研究成果存在著一個致命的弱點,那就是如同‘盲人摸象’,每一種理論流派所認識的翻譯在很大程度上具有片面性,揭示的只是翻譯活動的一個方面,難以深刻反映翻譯活動的全貌。”[15]此外,“拿來”后只一味談實用性,對“洋理論”的本土不適性或移植問題缺乏批判認識,令創新性先天不足。(2)把“怎么譯”的研究誤認為新聞翻譯研究的全部。在新聞翻譯研究中,70%以上的研究都是關注“方法”“策略”“翻譯原則”,翻譯理論研究大多也是探討某一理論對實踐的指導作用,把原本復雜的新聞翻譯活動化約為方法論考量,缺乏從廣闊的文化、政治、意識形態、社會層面上審視新聞翻譯。(3)在方法論上,依然囿于黃勤所說的“經驗式”評論,呈現一種從文本到文本的靜態分析、從微觀到宏觀的研究過程。事實上,新聞翻譯活動是一個動態過程,譯者需要在多種制約因素之間尋求協調與平衡,是一個從宏觀到微觀的考量過程。(4)新聞翻譯批評形式單一,缺乏對翻譯批評理論層面的探討。

針對這些問題,筆者認為今后新聞翻譯研究可從以下四方面改進:(1)在借鑒西方翻譯理論的同時,應立足于發揚中國傳統譯論,走“繼承、借鑒、發展”的道路。此外,對西方翻譯理論要持一種審慎態度,要考慮到各民族語言、文化的差異以及中國的現實,要把西方理論的應用與中國的實際結合起來。(2)新聞翻譯研究應逐漸從“術”的層面上升到“學”的層面,結合新聞學特點,從更廣闊的層面上研究新聞翻譯,并嘗試建立一套新聞學翻譯理論。(3)以描述性方法研究新聞翻譯。多研究“什么”而非“如何”的問題。如“譯本要做什么?”“譯入語受眾的期待視野是怎樣的?”“什么是好的新聞翻譯?”等。(4)開展多元化翻譯批評,促進新聞翻譯健康發展。事實上,新聞翻譯批評不只限于針對翻譯問題、翻譯現象的批評,對翻譯標準、翻譯思想、翻譯價值、譯者態度立場等因素都可以加以審視和批評。此外,新聞翻譯批評應朝著理性、科學的方向發展。以理性的審視、科學的手段開展翻譯批評,才能促進翻譯理論與翻譯實踐兩者之間形成積極互動。

3 小結

當今新聞翻譯已成為世界翻譯活動的主要組成部分[16]。翻譯成為促進國際信息流動的關鍵辦法。如何做好新聞翻譯?這不只是“技”的考量。在新聞翻譯研究中,應結合新聞學的特點,從更廣泛的層面上研究新聞翻譯,并嘗試建立一套新聞學翻譯理論。同時大力開展新聞翻譯批評,促進新聞翻譯事業的繁榮和發展。

[1]黃勤.我國的新聞翻譯研究:現狀與展望[J].上海翻譯,2007(3):23-27.

[2]楊鳳軍.2007-2011年我國的新聞翻譯研究:進展與不足[J].湖南科技學院學報,2012(5):193-196.

[3]歐陽娜.跨文化意識下的體育新聞習語翻譯[J].新聞戰線,2015(9):133-134.

[4]毛紹磊.從昆明暴力恐怖事件看勒菲弗爾翻譯理論在新聞翻譯中的運用[J].重慶交通大學學報,2014 (6):129-131.

[5]唐瑩.圖式理論在英語新聞翻譯中的應用[J].科技視界,2013(28):28,33.

[6]陳珊,吳斐.文化圖式視域下的英語新聞翻譯探析[J].湖南工程學院學報,2014(2):47-51.

[7]祝海林.釋意理論對新聞文體翻譯的闡釋與應用[J].貴陽學院學報,2014(3):45-48.

[8]謝新云,李先進.基于數據庫的功能翻譯理論視角下的軟新聞翻譯策略:以《北京周報》為例[J].河南工程學院學報,2012(3):69-72.

[9]穆雷.重視譯史研究,推動譯學發展[J].中國翻譯,2000(1):44-48.

[10]別盡秋,黃勤.新聞翻譯中的三位一體—從傳播學的角度看譯者角色[J].蘭州教育學院學報,2012 (3):147-149.

[11]李水艷.譯者的意識形態對英語新聞漢譯的影響[J].文學教育(上),2013(7):150-152.

[12]李靜欣.新聞翻譯的文化差異和譯者跨文化意識的培養[J].南昌教育學院學報,2015(5):16-18.

[13]梅雪飛.論財經新聞翻譯從業者的素養[J].科教導刊(中旬刊),2014(9):205-206.

[14]劉云虹,許鈞.翻譯批評與翻譯理論建構[J].外語教學與理論實踐,2014(4):1-9.

[15]王秉欽,王頡.20世紀中國翻譯思想史[M].天津:南開大學出版社,2009:358.

[16]黃德先.翻譯研究與比較文學的未來-蘇珊巴斯內特訪談[J].中國比較文學,2009(2):15-21.

責任編輯 文嶸

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.03.009

G21

A

1004-0544(2017)03-0051-04

北京市社科基金重大項目(15ZDA32)。

劉小燕(1971-),女,陜西延長人,北京交通大學語言與傳播學院副教授,中國傳媒大學傳播研究院博士生;司顯柱(1962—),男,安徽六安人,北京交通大學語言與傳播學院教授、博士生導師。