日中翻訳における語順の変換

張思源

在翻譯實踐中,語序作為影響翻譯的重大要素,可以作為研究翻譯的一個切入點。本文以維奈和達貝爾內的翻譯理論為基礎從句法結構的角度進行日漢翻譯的語序變換研究,重點在于其分析過程,試總結日漢翻譯過程中的語序調節規律。

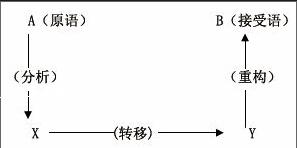

Nida and Taberの翻訳三段階理論によって、例文で日中翻訳の語順の変換を以下に表示される。(Nida and Taber,1969:33から)[1]

例えば、日本語は中國語へ移行する。

原文:単語の分類である「品詞」と、「文の成分」の呼び名である「述語」や「補語」との関係が分かりにくいかもしれません。

譯文①:單詞的分類品詞與句子成分的稱呼“謂語”、“補語”的關系也許是難以理解的。

譯文②:品詞是單詞的分類,“謂語”、“補語”是“句子成分的名稱,兩者的關系也許是難以理解的。

利用黃伯榮、廖序東的現代漢語P5句法成分分析表來分析。[2]

原文的句子成分結構是:定語)中心語+定語)中心語+主語+謂語+狀語(見下圖)

原文的句法結構是多重定語類型。

譯文①,完全按照原文的語序翻譯,從漢語語法的角度來看是沒有錯誤的,但是定語冗長,從語言習慣的角度來看,則是不地道的。

譯文②,對語序進行了調節,根據《翻譯學導論》中維奈和達貝爾內的觀點“當采用直譯甚至轉換的方法可以譯出語法正確的話語,但它在目的語中卻被看作不恰當,不地道或糟糕時,譯者可以采用調節的方法來翻譯。間接翻譯中的調節是優秀譯者的試金石,其中翻譯要在適當時機遵循部分與整體的調節,將冗長的定語拆分開,單句拆分成復句,將定語+中心語的多重結構轉化為主謂句,精短容易理解,符合漢語的語言習慣。

值得注意的是,原文的狀語在句末,而譯文的狀語則被提到謂語前,語序變為主語+狀語+謂語。此種情況是日語向漢語翻譯過程中常見現象,這一類可總結為狀語前置型。

本文の重點は語順変換の何種類ではなく、語順変換の分析方法である。翻訳理論を基づき、中國語の句法成分分析法を使い、日中翻訳における、語順の変換をまとめる。今後の課題は日本文から中國語へ移行する際、語順の変換の規則全面的にまとめる。

參考文獻:

[1]杰里米·芒迪.翻譯學導論[M].商務圖書館,2007:60.

[2]黃伯榮,廖序東.現代漢語[M].高等教育出版社,2011:5.