勞動價值論視角下的專利價值評價客體研究

王 浩

勞動價值論視角下的專利價值評價客體研究

王 浩

專利價值的評價方法較多,但目前仍還沒有科學、實用的分析方法。通過以馬克思勞動價值論為理論基礎,以專利的本質為切入點,討論專利的價值和使用價值,重點分析專利產生價值的源泉,提出專利價值的評價客體為專利的使用價值,并初步提出構建專利價值分析指標的框架思路。

專利 價值 超額剩余價值 評價

2015年,國家知識產權局共受理發明專利申請110.2萬件,連續5年位居世界首位。隨著國家知識產權戰略的深入實施,新形勢下加快知識產權強國建設,專利保險、專利融資、專利運營等實現專利價值的新思路使專利應用朝著多樣化發展。在工作實踐中,專利價值評價卻常常不能滿足實際需求,專利價值評什么、怎么評一直以來沒有形成科學的理論與方法,這成為進一步擴大專利應用不同場合的制約因素。

一、專利價值評價方法研究進展

現有的專利價值評價從分析結果來看,通常分為定量分析與定性分析兩大類。

(一)專利價值定量分析方法

典型的專利價值定量分析評價方法主要有成本法、收益法和市場法。成本法的評價公式為:專利價值=重置成本—損耗a參見馬力輝、張潤利、范昀陽:《專利價值及影響因素》,載《工程機械文摘》2009年第5期,第21–24頁。。成本法的專利價值評價方法就是以評價基準日的市場為基準開發專利技術所需成本,扣除其折舊貶值之后的價值b易可君、雷淵智:《成本法在知識產權型無形資產評估中的操作探討》,載《科學管理研究》1996年第8期,第47–52頁。。收益法是指通過待估資產為企業帶來的未來收益折算現值,來確定待估資產價值的一種方法c吳全偉、伏曉艷、李嬌、趙義強:《專利價值評估體系的探析及展望》,載《中國發明與專利》2016年第3期,第123–127頁。,將未來收益的現值作為待評專利的價值。市場法是按照與待評專利類似的專利在市場上的交易價格作為參考,再針對待評專利自身的特點進行必要的調整分析得出專利價值。

近年來,專利價值定量分析方法方面還出現了實物期權法、模糊評價法,等等。

(二)專利價值定性分析方法

專利價值的定性分析主要有美國Ocean Tomo公司的OT300專利指數、基于IPScore的專利價值評估方法和中國國家知識產權局組織構建的專利價值分析指標體系。

OT300專利指數是通過回歸分析法建立創新率評估模型,從擁有高質量專利最好的300家美國上市公司中分析的d參見董濤:《Ocean Tomo300TM專利指數評析》,載《電子知識產權》2008年第5期,第40–43頁。。基于IPScore的專利價值評估方法是由丹麥專利局與歐洲專利局合作開發的評估專利或技術項目價值的IPScore軟件,IPScore軟件輸入法律狀態、技術因素、市場環境、財務指標和公司戰略五類數據,輸出六種專利價值的評估結果e參見李紅:《基于IPScore的專利價值評估研究》,載《會計之友》2014年第17期,第2-7頁。。國家知識產權局的專利價值分析指標體系從法律價值度(LVD)、技術價值度(TVD)和經濟價值度(EVD)三個維度進行考察。具體公式為:PVD=α×LVD+β×TVD+γ×MVD,公式中,α+β+γ=100%。根據不同指標影響專利價值度的程度設置相應的權重,通過逐項打分加權后得出專利價值度f參見國家知識產權局專利管理司、中國技術交易所編:《專利價值分析指標體系操作手冊》,知識產權出版社2012版,第3-23頁。。

另外,還有美國電子和電氣工程師協會(IEEE)旗下《IEEE SPECTRUM》雜志的專利實力記分卡和美國IPIQ Global公司的專利記分卡等。

(三)幾種分析方法的局限

專利價值定量分析方法的出發點是力求分析出專利的市場價格,成本法的重置成本估算難以準確且不能反映專利未來有效期內的收益。收益法使用比較廣泛,雖然反映了未來的收益,但是要計算出未來的現金流非常復雜,而且主觀因素影響大。市場法雖然相對比較接近客觀實際,但是由于專利的獨占性和同樣的發明創造只有一個授權,目前國內專利交易市場又不太活躍,通常難以選取類似專利作為參考。

專利價值定性分析方法主要是對專利的以打分方法來進行定性分析。國外的OT300專利指數、基于IPScore的專利價值評估方法由于一些指標參數獲取有一定難度且與國內企業的實際情況存在一定差異,難以準確打分,從而影響評估結果。國家知識產權局的專利價值分析指標體系專利價值分析人員在實際操作過程中,由于一些指標之間的邊界模糊導致引證資料趨同難以打分,不同的專利價值分析人員在分析同一專利時對同一指標打分差距大,如法律價值度(LVD)的可規避性和專利侵權可判定性兩個指標的定義是明確的,但是評判時可規避性和專利侵權可判定性都是將獨立權要求的每個特征分解出來分別進行評估,專利的侵權可判定性問題,使專利價值分析人員實際上難以區別操作。

目前,由于對專利價值分析評估缺乏相應的理論支撐,專利價值分析評價方法的出發角度各不相同,使專利價值分析評估在實踐應用中難以有效開展。

二、運用勞動價值論對新技術獲取價值分析

(一)勞動價值論的發展過程

價值在經濟學中泛指客體對于主體表現出來的積極意義和有用性。英國經濟學家威廉?配第最初提出,物的有用性使物具有使用價值,使用價值總是構成財富的物質內容,同時又是交換價值的物質承擔者。勞動是價值的唯一源泉,同時也是財富的唯一源泉,勞動是財富之父,土地是財富之母。亞當?斯密認為,“價值一詞有兩個不同的意義,它有時表示特定物品的效用,有時又表示由于占有某物而取得的對他種貨物的購買力。前者叫做使用價值,后者叫做交換價值。”大衛?李嘉圖繼承了亞當?斯密的英國古典政治經濟學觀點,進一步認為勞動時間決定價值。g參見百度百科:ttp://baike.baidu.com/link?url=UWjeS-dRvJd6YKYLUsCGIMLbNR20w4U1wHYrMwZG-bpxZoemhbZ6PSeXwBX4Qgv e7MVjjBhvSZD9HXELPpFEXq,最后訪問日期:2015年7月26日。馬克思主義的勞動價值論把價值定義為一種人類勞動,馬克思在批判繼承英國古典政治經濟學的基礎上,提出交換價值是價值的表現形式,價值是一種凝結在商品中的無差別的人類勞動。社會必要勞動量或生產使用價值的社會必要勞動時間,決定該使用價值的價值量。

因此,馬克思勞動價值論認為,商品具有價值和使用價值二重性,使用價值是可供人類使用的價值,是商品的自然屬性,具有不可比較性;價值是商品的社會屬性,構成商品交換的基礎。使用價值是價值的物質基礎,“如果一個商品沒有使用價值,那么其中包含的人類勞動就是無用的,就不能形成價值”h馬克思著:《剩余價值理論》,郭大力譯,人民日報出版社2010年版,第351頁。。購買商品者需要的是使用價值,而使用價值不被商品持有者所需要,商品持有者主觀上需要的是通過交換之后得到商品的價值。自然物由于沒有凝結人類勞動所以沒有價值,但是自然物具有使用價值,物的有用性越多使用價值就越大,“磁石吸鐵的屬性只是在通過它發現了磁極性以后才成為有用的”i馬克思著:《資本論(第1卷)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1975版,第48頁。,使用價值會隨著科技的進步不斷被開發出來。

(二)新技術與超額剩余價值

馬克思勞動價值論揭示了剩余價值的產生,資本家以工資購買工人的勞動力,資本家主要通過延長工人勞動時間來獲得剩余價值。事實上,工人的全部勞動時間分為必要勞動時間和剩余勞動時間兩個部分,必要勞動時間已經再生產了工人的勞動力價值,而剩余勞動時間創造了資本家所追求的剩余價值。

超額剩余價值是指個別資本家采用新技術提高生產率后,凝固在每件產品上的活勞動量減少,使其產品的個別價值低于社會價值,而產品又按社會價值出售,使商品個別價值低于社會價值的差額,其比一般資本家多得的那部分剩余價值j參見馬克思著:《資本論(第1卷)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1975版,第351–354頁。。超額剩余價值的獲取又進一步刺激其他資本家采取措施通過技術革新來提高勞動生產率,所以個別資本家所獲得的超額剩余價值是暫時的,當整個部門的生產率普遍提高,商品的社會價值就會下降,最先提高勞動生產率的個別資本家所獲得的超額剩余價值將消失k參見張永輝:《論超額剩余價值的源泉》,載《齊齊哈爾師范高等專科學校學報》2013年第1期,第100–102頁。。

按照馬克思勞動價值論,勞動是價值的唯一源泉,因此新技術由于凝結了人類勞動,作為商品是具有價值的,但是新技術本身卻不能產生新價值,勞動時間決定價值。科學技術無法決定勞動時間,卻可以影響勞動的復雜程度。“一個商品可能是最復雜的勞動的產品,但是它的價值使它與簡單勞動的產品相等,因而本身只表示一定量的簡單勞動”,“比較復雜的勞動只是自乘的或不如說多倍的簡單勞動,因此,少量的復雜勞動等于多量的簡單勞動”l馬克思著:《資本論(第1卷)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1975版,第58頁。。基于馬克思的復雜勞動的觀點,卓武揚等認為,超額剩余價值的產生有兩個源泉:一個源泉為,個別資本家通過新技術提高工人勞動的復雜程度,同樣的勞動時間產生了多倍的社會必要勞動,從而創造更多的剩余價值。“如果某種商品的產量超過了當時的社會需要,社會勞動時間的一部分就浪費掉了,這時,這個商品量在市場上代表的社會勞動量就比它實際包含的社會勞動量小得多”m馬克思著:《資本論(第3卷)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1975版,第209頁。;反之,超額剩余價值產生的另一個源泉為,由于“社會總勞動時間在各部門間的按比例分配”,新技術影響不同部門、不同生產者的產品供求,擁有新技術的部門,由于其產品的先進性,市場對產品的需求量大于產量,在價值規律的作用下,產品在市場上所實現的市場價值(即在市場上代表的社會勞動量)就比其產品實際耗費的社會勞動量決定的個別價值大。這一“大于”的差額正是來源于技術落后部門“浪費掉了”的那部分社會勞動時間所創造的價值n參見卓武揚:《探析超額剩余價值的兩個源泉——揭開科學技術影響價值創造之謎》,載《生產力研究》2006年8期,第10–12頁。。

因此,新技術可以幫助資本家獲取超額剩余價值。資本家通過新技術提高勞動生產率,從而增加剩余勞動時間來獲取超額剩余價值,同時在商品流通過程中,由于新技術的產品供求不平衡使得市場價值大于個別價值,從而獲得其他技術落后部門“浪費掉了”的價值,也就是資本家所追求的超額剩余價值。

三、專利產生價值的源泉

(一)專利的本質

專利一詞來源于拉丁語Litterae patentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明,后來指英國國王親自簽署的獨占權利證書o百度百科:http://baike.baidu.com/link?url=wjfvYk4BIDqdgtwoVGRccnFIMxgbrbYAoSyi2FsaiSpCmVMdklD5MbPSOs0Yy5jELCCjQhn pzMwXvLiWS3Gs6_,最后訪問日期:2015年7月26日。。

我國專利法規定了“發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案”,“任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品”,現代專利制度的基本原則為以公開換保護,一國政府或地區的專門機構以公開方式向專利申請人授予的在規定時期內和所管轄地域內對發明創造享有的排他權即為專利權。

因此,專利的本質是一種無形的物權,其載體是技術,更為確切地說是新技術。專利權人在一定的時間和范圍內享有對該新技術獨占權。

(二)專利的價值與使用價值

1.專利的價值

專利是否具有價值?既然勞動是價值的唯一源泉,那么判斷專利是否具有價值就應分析專利是否凝結了人類勞動。從專利的本質來看,專利是對新技術的獨占權,專利的產生需要付出科技勞動來開發出新技術,而后通過申請專利獲得獨占權。因此,可以看出,這里付出了兩個階段的人類勞動:科技勞動和申請專利的勞動。“我們把勞動力或勞動能力,理解為人的身體即活的人體存在的、每當人生產某種使用價值時就運用的體力和智力的總和”p馬克思著:《資本論(第1卷)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1975版,第190頁。,馬克思把人類體力和智力勞動都作為人類勞動來對待,顯然凝結了科技勞動的專利具有價值。專利的價值用公式表示為:

(1)W=W1+W2

式中,W為專利的價值,W1為科技勞動產生的價值,W2為申請專利的勞動產生的價值。

“少量的復雜勞動等于多量的簡單勞動”,科技勞動是最復雜的勞動,它比簡單勞動是“自乘的”、“多倍的”關系,專利的價值比一般性生產勞動創造的價值要大得多。“電流作用范圍內的磁針偏轉規律,或電流繞鐵通過而使鐵磁化的規律一經發現,就不費分文了”q馬克思著:《資本論(第1卷)》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1975版,第424頁。,在考察專利價值的時候還應注意“最接近本發明的現有技術”所凝結的前人的勞動,這部分是具有價值的,不應因獲取其“不費分文”而忽視其存在。新技術的開發是基于現有技術的積累,再投入研發設備、材料及研發人員得來的,科技勞動產生的價值用公式表示為:

(2)W1=W0+C1+V1+M1

式中,W0為“最接近本發明的現有技術”所積累的價值,C1為研發設備、材料(生產資料)的損耗價值,V1為研發人員的勞動力價值,M1為研發人員創造的剩余價值r劉冠軍:《運用勞動價值論對科技價值的研究》,載《科學學研究》2002年第4期,第148–151頁。。

進一步,申請專利的勞動產生的價值用公式表示為:

(3)W2= C2+V2+M2

式中,C2為專利申請設備、材料(生產資料,如專利申請所需的辦公室設備、辦公用品等)的損耗價值,V2為專利申請人員(專利代理人)的勞動力價值,M2為專利申請人員創造的剩余價值。

因此,專利的價值用公式表示最終為:

(4)W=W1+W2= W0+C1+V1+M1+ C2+V2+M2

(5)或者 W= W0+(C1+ C2)+ (V1+V2)+(M1+M2)

2.專利的使用價值

使用價值從人與自然界的關系去考察,使用價值能夠滿足人們的某種需要是相對于人類而存在的自然屬性,這種自然屬性在任何歷史條件下都存在。物的使用價值可能是多面的,會隨著科技的進步不斷被開發出來,比如石灰石最早也許僅僅是原始人類來捕獵的投擲物,后來人類進步—發現石灰石可以用來蓋房子,當石灰制造技術出現后,石灰石另一方面的使用價值就進一步被開發出來,而對于要蓋房子的建筑商來說,其主觀需要的石灰石使用價值仍然是蓋房子的一面,石灰生產商所需要的才是制造石灰的使用價值。

專利的使用價值是從可供人類使用的有用性角度來考察的價值,專利的使用價值同樣也存在復雜紛繁的變化情況,擁有了多面的使用價值,同一專利對于不同主體表現出不同的使用價值。從專利在不同的應用場合中的作用來對專利不同面的使用價值分類,大致可以分為實施、許可、轉讓、投融資、戰略儲備、構建專利池等。可以看出,當專利用于實施的時候,專利權人要獲得的是專利的新技術和獨占所帶來超額剩余價值,主觀上對專利的價值是沒有需求的,此時專利的價值沒有實現;而當專利用于轉讓時,專利權人要獲得的是專利的價值,即上述公式(5)所述的“W0+(C1+C2)+(V1+V2)+(M1+M2)”,其所追求的是公式(5)中的“W0+(M1+M2)”。因此,專利不同使用價值的實現對于不同的應用場合中的主體來說是不同的,而且不是所有應用場合中的專利都能夠實現其價值,尤其是專利制度立法精神“推動發明創造的應用”的實施應用場合,并沒有實現專利的價值。

(三)專利與超額剩余價值

專利是一種獨占權,其載體是新技術,專利的實施通常從兩個角度來考察給專利權人帶來利潤。一方面,實施專利后,由于新技術的加入提高了勞動生產率,支付同樣的生產成本可以生產更多數量的產品,或者生產同樣數量的產品降低了生產成本;另一方面,由于新技術的加入使其產品相比市場上同類產品具有更好的性能、品質,從而吸引消費者,提高了產品的競爭力,使得產品的銷售量增加。這也正契合了前面分析的新技術給資本家帶來的超額剩余價值的兩個源泉。可以肯定,專利同樣也能夠幫助專利權人獲得超額剩余價值,首先,專利的新技術提高了勞動生產率,創造了比其他資本家更多的剩余價值;然后,由于專利的新技術使其產品更先進,產品在市場上所實現的市場價值比其產品實際耗費的社會勞動量價值大,專利權人獲得了從其它部門轉移來“浪費掉了”的那部分超額剩余價值。

但是,如果僅僅是新技術幫助個別資本家獲取超額剩余價值是暫時的,當其他資本家通過技術革新提高勞動生產率,整個部門的生產率普遍提高后,超額剩余價值也將消失。專利則不同于新技術的最顯著的特點是獨占權。由于他人未經專利權人許可都不得實施其專利,在專利的權利期限內,其他資本家不能用同樣的技術來提高勞動生產率,整個部門的生產率普遍提高的時間將推遲,即使其他資本家通過其他技術來達到同類產品的技術革新,由于技術研發結果的不確定性和時間周期性也將增加其成本支出和同類產品推向市場的時間,這就使個別資本家得以持續獲取超額剩余價值。所以,專利能夠幫助專利權人持續獲取更多的超額剩余價值,專利是利用新技術獲取超額剩余價值的最有力的保證。

四、專利價值的評價客體

專利是一定歷史時期的產物,馬克思勞動價值論是以商品經濟形態社會為前提的。評價專利價值是以專利作為生產資料或者商品來分析的,如前面分析的專利權人運用專利是為了獲取剩余價值、超額剩余價值,運用馬克思剩余價值理論分析專利價值是科學合理的。

那么,評價專利價值的客體是專利的價值還是使用價值?抑或利用其獲取的剩余價值、超額剩余價值?專利用于轉讓時,受讓方主觀上需要的是專利的使用價值,專利權人主觀上需要的是專利的價值,利用專利獲取了專利新技術研發人員產生的剩余價值;而當專利用于實施時,專利權人是將專利作為生產資料,主觀上需要的是專利的使用價值,獲取專利的新技術和獨占所帶來的持續的超額剩余價值,此時專利的價值是沒有實現的。因此,可以看出,由于專利的使用價值是專利的自然屬性,不管在什么應用場合下都是可以實現的,分析專利價值首先應該分析其使用價值。盡管專利的應用場合不同,其展現出來的使用價值也不同,但是專利本身所固有的基本屬性是固定的,是可以分析評價的。

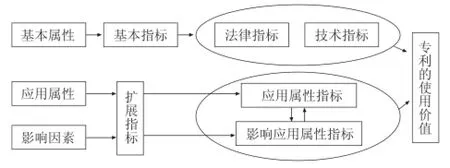

分析專利的使用價值可以采取“基本屬性指標+擴展(應用場合)指標”的方法來實現。基于專利的本質特性,基本屬性指標由技術指標和法律指標構成,在國家知識產權局制定的專利價值分析指標體系的基礎上,篩選出相應維度的指標為:技術指標包括先進性、技術壽命周期、可替代性;法律指標包括穩定性、可規避性、有效期;其余指標全部為擴展(應用場合)指標。擴展(應用場合)指標從專利的自然屬性和影響專利應用屬性的角度來區分,需要注意的是,對于影響專利的自然屬性的指標是不能代表專利使用價值本身的,只能影響專利的使用價值的實現。比如,在專利實施場合時,法律指標中的依賴性是必須要選取的代表其自然屬性的擴展指標,而法律指標中的多國申請僅僅是可能影響專利使用價值實現的影響應用屬性指標。具體的專利價值分析指標框架構建設置如圖1所示。

圖1 專利價值分析指標框架構建示意圖

結 語

目前,隨著我國知識產權強國建設的推進,市場對專利價值分析評價愈來愈迫切,以上僅僅是從理論上分析,出發點是通過已經被國內外所肯定的馬克思勞動價值論為理論基礎,對專利價值評價體系的構建提供理論支撐,以幫助專利價值分析評價人員在實際操作中有明確的、一致的評價標準,從而達到評價結果一致性的需求。還需要進一步論證基本屬性指標的設置合理性,并且在實踐中細化驗證幾個不同的常用應用場合的擴展指標的選取。

There are multiple methods for patent evaluation, however, no scienti fi c and empirical analytical methods exist as of yet. Based on Marxist labor value theory, the paper sets out from the nature of patent, discusses the value and use value of patent, puts the emphasis on the origin of the value generated by patent, and finally concludes that the object of patent value is patent’s use value. The paper proposes a preliminary framework for constructing patent evaluation analysis index.

patent; value; extra surplus value; evaluation

王浩,助理研究員,江蘇大學江蘇省知識產權研究中心辦公室主任