制造業“解鎖”能力的時序演化分析

張峰+薛惠鋒

摘要:通過構建“經濟推動—技術投入—能源節控—環境規制—社會保障”制造業“解鎖”能力測度體系,利用正態云模型與關聯函數對其“解鎖”能力進行測度。結果表明,制造業“解鎖”能力于2004~2014年期間呈總體上升態勢,但仍具有較大提升潛力;制造業各細分行業的“解鎖”能力存在較大差異,對國家政策的“敏感性”不同,資本密集型制造行業對政策“敏感性”最高;制造業總體“解鎖”能力進一步提高,但還存在局部短板指標的制約,如平均勞動生產率偏低、科技成果轉化效率不足等。

關鍵詞:制造業;“解鎖”能力;云模型;短板指標

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.03.02

中圖分類號:F424.7 文獻標識碼:A 文章編號:1001-8409(2017)03-0004-05

Abstract: The measurement system of the manufacturing unlock function is built out, including“economic promote-technology investment-energy centralized control-environmental regulation-social services”. The manufacturing unlock function is evaluated based on the normal cloud model and correlation function method. Results show that the manufacturing unlock function have an upward trend from 2004 to 2014, but still have a large potential to increase. There are large differences in unlock function of manufacturing various subsectors, and they have different “sensitivity” to countrys policy, but the capitalintensive manufacturing industries of policy “sensitivity” is the highest. Manufacturings unlock function could be further improved, but there would be still some short board, such as the average labor productivity is low, etc..

Key words:manufacturing; unlock function; normal cloud model; short index

中國制造業要貫徹《中國制造2025》既定藍圖,必須準確透析當前制約其發展的“鎖態”,提高轉型升級的關鍵“解鎖”能力,推動由勞動密集與資源依賴型向技術創新高效與生態環境集約化的知識密集型轉變[1]。因此,建立科學的“解鎖”能力測度體系,挖掘其時序演變規律,對實現制造業可持續發展具有重大意義。對此,沈友娣等認為提升能源效率、調整產業結構、培育低碳示范園區分別是制造業實現“絕對解鎖”的直接路徑、行業路徑與區域路徑[2]。楊洪焦等認為衡量制造業競爭力需要統籌考慮經濟效益能力、價值創造能力、國際競爭能力、技術創新能力[3]。張峰認為適時提高以電力能源為代表的清潔能源比重和工資水平有助于提升制造業國際競爭力[4]。黃群慧等認為緩解中國制造業未來發展的深層次難題,必須充分考慮區域獨特的產業基礎、人力資源、市場需求[5]。杜運蘇提出環境規制與制造業競爭力之間呈“U”型影響關系,目前正處于其左側拐點的關鍵期[6]。

隨著“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”成為國內制造業發展新方向[7],現有制造業“解鎖”研究視角缺乏以該發展方向內涵為指導的關鍵要素演化規律的探索,測度指標體系難以適應其轉型升級對產業安全的系統測度需求。本文通過選取影響制造業可持續發展的關鍵要素,提出更具全面性的制造業“解鎖”能力測度體系,利用云模型和關聯函數實現制造業“解鎖”能力的縱向測度與橫向檢驗,以及未來總體趨勢分析。

1 制造業“解鎖”能力測度方法

本文采用李德毅院士提出的云理論構建制造業“解鎖”能力測度模型。

2 制造業“解鎖”能力測度

2.1 制造業“解鎖”能力測度體系

按照系統性、代表性和可操作性對各指標進行界定,構建制造業“解鎖”能力測度體系(見圖1)。其中,經濟推動力涵蓋產值總量的規模水平、對全國經濟發展的貢獻水平,從規模與人均兩個方面體現企業利潤的波動。技術投入力是在選取常用的制造業R&D要素基礎上,體現企業對新產品研發關注度,因此選取新產品項目數與開發經費總額為代表性指標。能源節控力是能源開發利用水平的綜合體現,主要從總量規模、經濟協調度、能源結構調整有效性進行分析,選用煤炭消費、電力消費分別作為高能耗排放與清潔能源使用狀況測度指標。環境規制力則利用廢水、二氧化硫、粉塵、煙塵的單位產值排放及去除率,以及單位產值固廢排放、綜合利用狀況進行測度。社會保障能力是以滿足社會動態變化需求為導向,在提高就業率、增加稅收和改善居民生活與福利水平等方面的服務能力。

2.2 制造業“解鎖”能力等級劃分與指標閾值

運用云理論的模糊集合概念,將制造業“解鎖”能力分異概念集合遞進層次關系實現定性向定量化的轉變,按照制造業“解鎖”能力概念中的分類關系劃分5個等級,依次為:Ⅰ級(理想)、Ⅱ級(較高)、Ⅲ級(一般)、Ⅳ級(較差)和Ⅴ級(惡化)。各指標閾值見表1(C1,C2,…,C37分別指圖1測度體系由左至右各指標編號)。利用正態云模型實現各指標所對應“解鎖”能力等級的定量表示以2004~2014年制造業指標數據為樣本,數據來源于《中國統計年鑒》《中國工業經濟統計年鑒》《中國環境統計年鑒》。由于正態云標準值占篇幅較大,本文省略。

2.3 測度結果分析

2.3.1 縱向測度分析

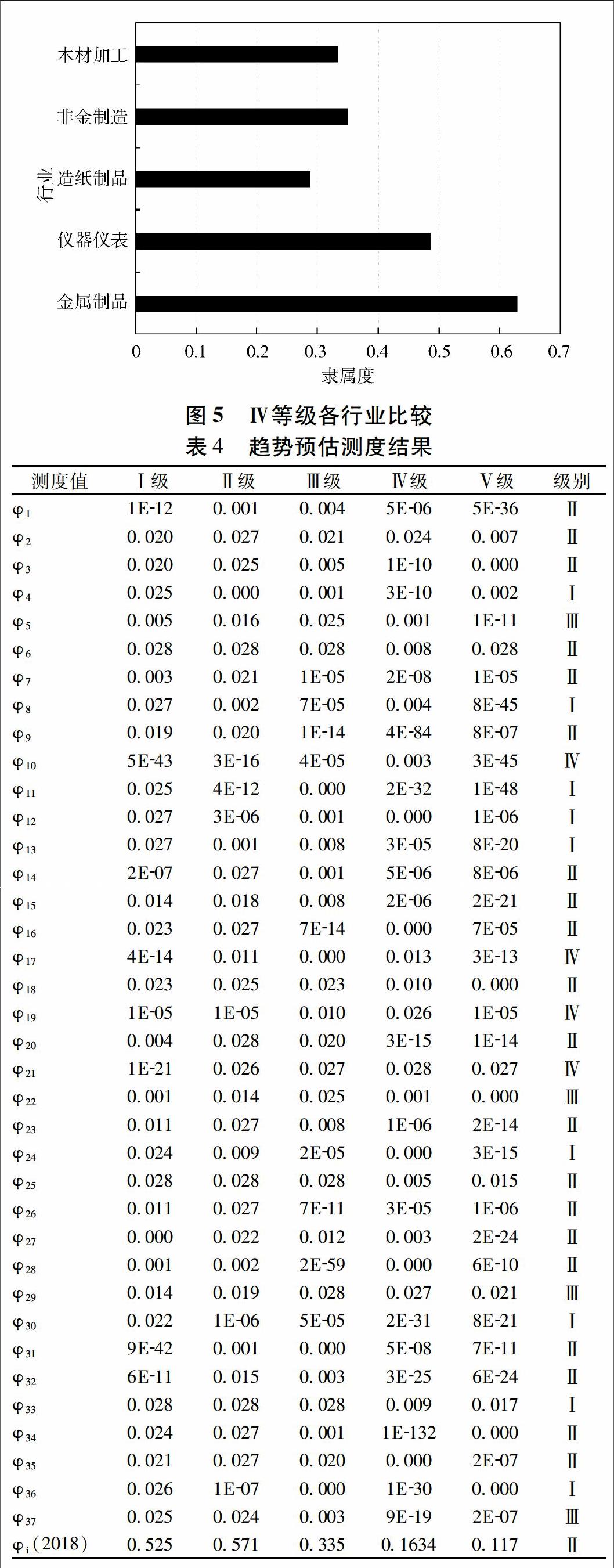

選取2004~2014年數據為計算樣本,取得各指標權重(見表1)。根據隸屬度矩陣=ξijn×m和權重集W,取得G測度集的模糊集。根據j0=maxj∈Ⅰ,Ⅱ,…,Ⅴφj最大隸屬原則,確定最終值(見表2)。

據表2可知,2004~2014年期間制造業“解鎖”能力總體呈不斷攀升趨勢。其中,以2005年為顯著轉折點,其能力從Ⅴ等級(φ2004=0.4827)提升到Ⅳ等級(φ2005=0.5276),但有向Ⅴ等級的趨勢。2006~2007年期間,雖然仍處于Ⅳ等級,但提升態勢被扭轉且向Ⅲ等級轉化,于2008年時突破至Ⅲ等級(φ2008=0.4882)。2008~2010年期間其能力一直處于Ⅲ等級,而前兩年呈現向Ⅳ等級退化的態勢。說明經濟危機對中國制造業波及程度較大。2010年其能力實現提升,在2011年突破至Ⅱ等級(φ2011=0.5408),但有向Ⅲ等級弱化的傾向,而此態勢持續至2012年。2013年雖處于Ⅱ等級(φ2013=0.5340),但呈現出向Ⅰ等級攀升的良好發展態勢。2014年提升效果顯著(φ2014=0.5617),向Ⅰ等級變動的態勢得到進一步加強(φ2014(Ⅰ)=0.4893>φ2013(Ⅰ)=0.4548),但其“解鎖”能力后期仍具有較大的提升空間。

2.3.2 橫向測度分析

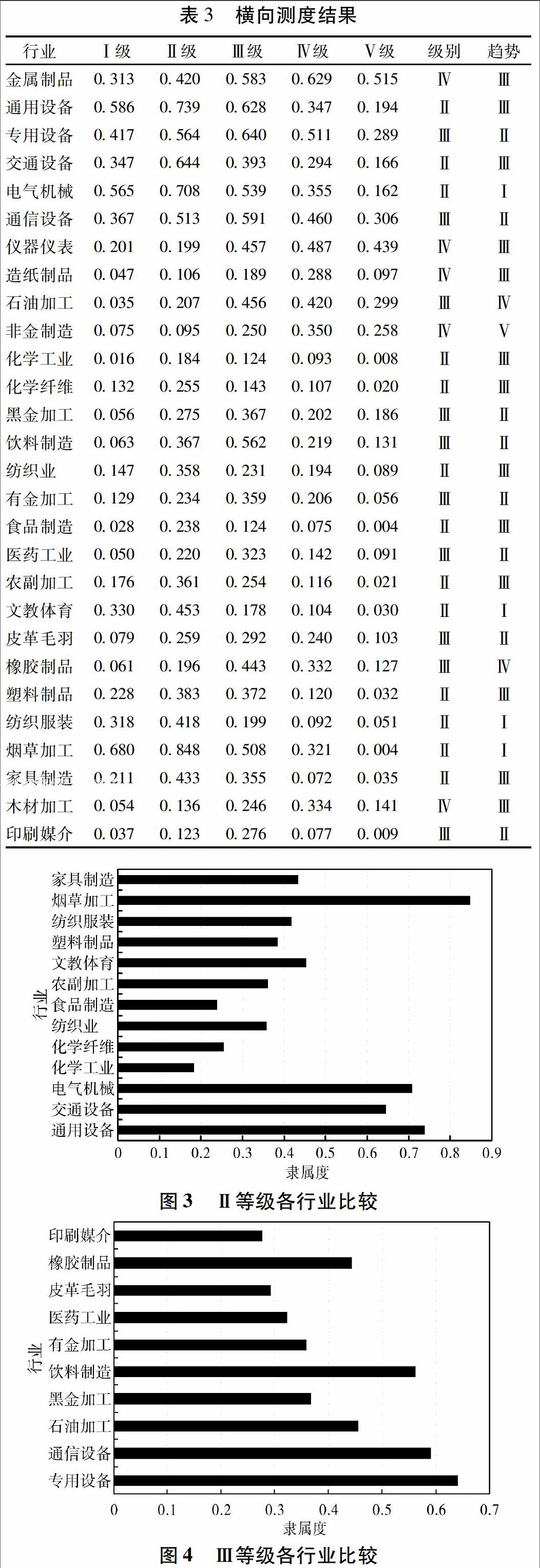

考慮數據的可獲取性,本文選取制造業28個細分行業2014年數據進行“解鎖”能力的橫向測度(見表3)。其中,將“Ⅴ級”區間下限統一歸零處理,即[a,b]區間中,使a=0。

根據表3、圖3至圖5,可知制造業總體“解鎖”能力穩步上升,這與縱向測度分析結果一致。從各細分行業的等級來看,均處于[Ⅱ,Ⅳ]等級區間內,未突破Ⅰ等級,部分處于Ⅳ等級行業的“解鎖”能力出現向Ⅴ等級退化的變動趨勢。可見在國家著力推動制造業轉型背景下,制造業細分行業對國家政策刺激的“敏感性”存在差異,如儀器儀表及文化、辦公用機械制造業的“敏感性”較弱,交通運輸設備制造業則呈現較強的“敏感性”。

2.3.3 未來測度分析

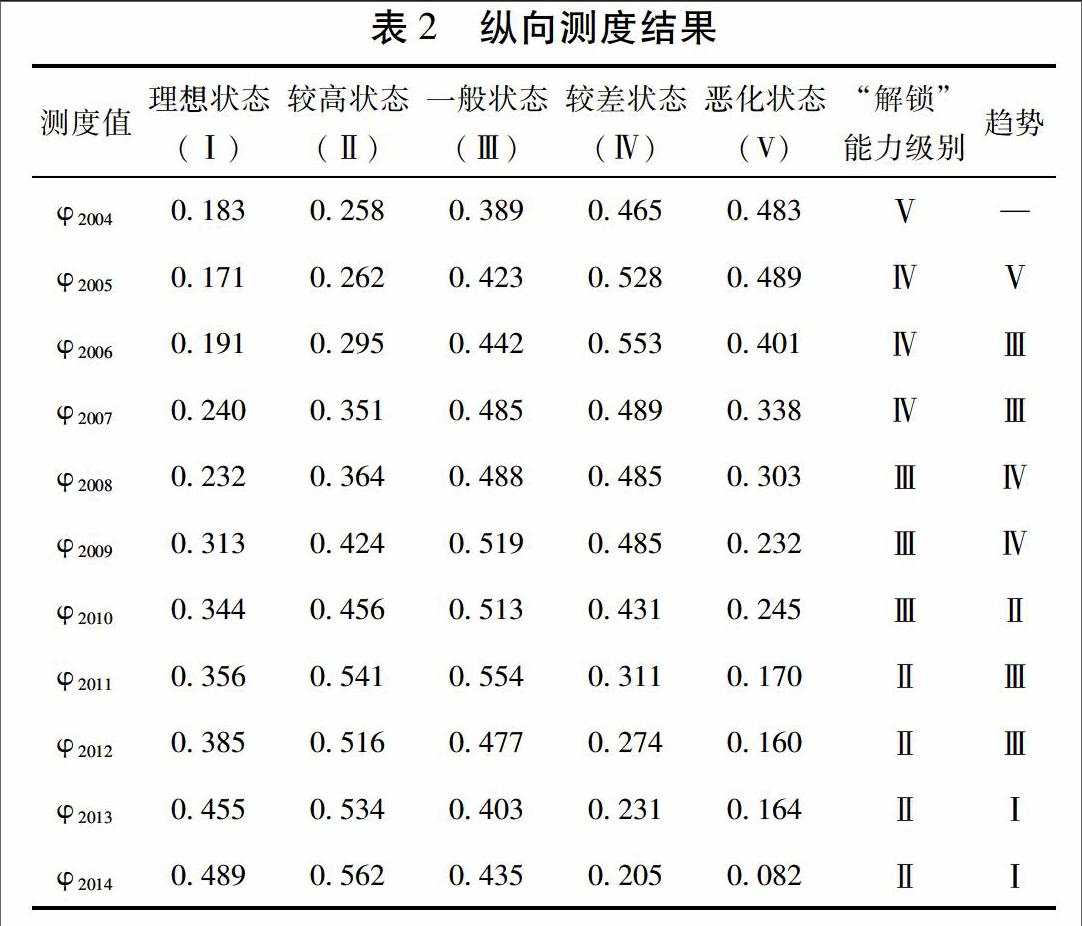

考慮樣本數據可獲取性,本文選用SCGM(1,1)c模型[9]預測2018年各測度指標數值①,并輸入至測度模型,取得其能力測度結果(見表4)。

據表4,可知j0=maxj∈{Ⅰ,Ⅱ,…,Ⅴ}φj=0.5712,即到2018年時“解鎖”能力處于Ⅱ等級,同比2014年(φ2014=0.5617)得到進一步改善。說明隨著制造業相關政策法規體系的完善,以創新驅動為導向的制造業發展態勢良好(φ2018(Ⅰ)=0.5251>φ2018(Ⅲ)=0.3348)。但在整體保持良性態勢情況下,仍存在短板指標制約“解鎖”能力快速提升,包括勞動生產率增速不高(Ⅲ等級),而總產值、企業利潤總額均達到Ⅱ等級;技術創新投入產出系數、R&D人員占從業人員數比重處于Ⅳ等級;能源消耗量僅處于Ⅳ等級,而煤炭消耗占比指標也滯后于Ⅳ等級,電力消費處于Ⅲ等級,即清潔能源對高污染能源的總體替代性逐步增強,但仍具備較大的提升潛力。

3 結論

本文通過構建制造業“解鎖”能力測度體系,運用關聯函數與正態云模型對制造業“解鎖”能力分別進行了縱向測度、橫向檢驗和趨勢探討。結果表明,制造業“解鎖”能力不斷提升,但還存在較大發展潛力;細分行業“解鎖”能力呈差異化發展,其中資本密集型行業對國家政策“敏感性”較高;整體“解鎖”能力進一步提升,但仍存在平均勞動生產率偏低、科技成果轉化效率不足、能源消費結構優化速率較緩等問題,這也成為約束制造業“解鎖”能力快速提升的關鍵性短板因素。制造業未來發展必須強化其綜合“解鎖”能力,有效協調經濟推動、技術投入、能源節控、環境規制及社會保障之間的關系,政府應針對行業特點及其對具體政策的“敏感性”,采用差異化的政策導向模式,彌補短板,尤其是要通過強化創新與資源配置效率等快速提升勞動生產率、完善科技人才培養體系、提升科技轉化效率等。

參考文獻:

[1]Anwar S, Sun S. Heterogeneity and Curvilinearity of FDIrelated Productivity Spillovers in China's Manufacturing Sector[J]. Economic Modelling, 2014 (41):23-32.

[2]沈友娣,章慶,嚴霜.安徽制造業碳排放驅動因素、鎖定狀態與解鎖路徑研究[J].華東經濟管理,2014,28(6):27-30.

[3]楊洪焦,孫林巖,宮俊濤.區域制造業競爭力評價體系研究[J].經濟問題探索,2007 (7):125-128.

[4]張峰.制造業能源消費結構演變、工資上漲會影響國際競爭力嗎?——基于信息熵和VAR模型的實證分析[J].中央財經大學學報,2016 (2):116-128.

[5]黃群慧,賀俊.中國制造業的核心能力、功能定位與發展戰略——兼評《中國制造2025》[J].中國工業經濟,2015 (6):5-17.

[6]杜運蘇.環境規制影響我國制造業競爭力的實證研究[J].世界經濟研究,2014 (12):71-76.

[7]Gosens J, Lu Y L. Prospects for Global Market Expansion of Chinas Wind Turbine Manufacturing Industry[J]. Energy Policy, 2014 (67):301-318.

[8]Siemieniuch C, Sinclair M, Henshaw M. Global Drivers, Sustainable Manufacturing and Systems Ergonomics[J]. Applied Ergonomics, 2015 (51):104-119.

[9]Ellul B, Camilleri D. The Influence of Manufacturing Variances on the Progressive Failure of Filament Wound Cylindrical Pressure Vessels[J]. Composite Structures, 2015, 133(1): 853-862.

(責任編輯:王 楠)