價值觀匹配與員工創新行為

趙斌+韓盼盼+趙鳳娜

摘要:探討了價值觀匹配對員工創新行為的作用機制。結果表明:人—價值觀匹配不僅正向作用于員工創新行為,而且通過內部人身份感知間接對創新行為產生顯著正向影響;批判性思維正向調節內部人身份感知與員工創新行為之間的關系。

關鍵詞:價值觀匹配;內部人身份感知;批判性思維;創新行為

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.03.18

中圖分類號:F276.3 文獻標識碼:A 文章編號:1001-8409(2017)03-0083-04

Abstract: This paper explores the mechanism between personvalue fit and employees innovation behavior. Results show that:personvalue fit can affect employees innovation behavior in a positive way.Perceived insider status plays a mediating role in the relationship between personvalue fit and innovative behavior.Critical thinking moderates the relationship between perceived insider status and innovation behavior.

Key words: personvalue fit; perceived insider status; critical thinking; innovation behavior

員工創新行為是指員工在工作中引入新要素(概念、方法和流程等),產生創意或解決問題的方案,并運用于實踐的行為[1]。作為組織創新的依托者和實施者,員工創新行為成為關注的焦點。為有效激發員工創新行為,組織必須深入了解影響創新行為的因素及作用機制。在諸多因素中,人—環境匹配是一個較為重要的因素,原因在于組織中員工行為更是其與環境進行交流、摩擦、協調和互動的產物[2]。因此,關注個體與組織環境之間的互動和適應的人—環境匹配理論為解釋員工行為產生原因與作用機制提供了一個嶄新的視角[3]。其中價值觀匹配對員工行為具有根本性與持續性的影響,因此被認為是人—環境匹配理論最需挖掘的維度[4]。已有研究表明,人—組織價值觀匹配能有效促進個體工作滿意度等積極態度和行為的產生[5]。然而,至今仍鮮有研究關注員工價值觀匹配與創新行為的關系,更缺乏對其作用機制的深入揭示。

近年來,員工內部人身份感知廣受關注。一方面,在中國集體主義文化背景下,員工非常看重自己是否是組織的主人翁;另一方面,當前中國經濟發展正處于改革的中堅與轉型期,員工隨時可能遭遇組織裁員與解聘,因而具有高度不安全感[6]。如何保持與增加員工的安全感和歸屬感,從而提高績效水平,成為組織面臨的一個重要議題。同時,依據計劃行為理論[7],個體采取某種行為的動機和感知的控制程度共同決定了該行為是否會發生,而且感知的行為控制是行為動機能否轉化為最終行為的重要條件。內部人身份感知體現了員工的歸屬程度以及是否心甘情愿為組織貢獻才智力量,是員工“想不想”創新的內在驅動力,相當于計劃行為理論中實施行為的動機。批判性思維是員工信念和行動的指導,其對員工創新行為有著深刻影響[8]。員工是否具備批判性思維,闡釋了其“能不能”創新,在某種程度上相當于計劃行為理論中個體感知的控制,是其將“想”創新的動機有效轉化為實際創新行為的重要條件與保證。因此,本研究引入中介變量內部人身份感知與調節變量批判性思維。

創新點主要集中于以下三點:①構建并揭示了人—組織價值觀匹配對員工創新行為的影響路徑,豐富并拓展了匹配理論和個體創新行為的研究;②揭示了員工內部人身份感知是其進行創新的重要動力因素,反映了其想不想創新,驗證了人—組織價值觀匹配對員工創新行為的中介作用;③揭示了批判性思維是員工創新行為的重要基礎因素,反映了其能不能創新(即是否具備創新思維與能力),具備批判性思維將增大員工想創新的內在動機向創新行為轉化的可能性。

1 基礎理論與研究假設

1.1 人—組織價值觀匹配與員工創新行為

人—環境匹配理論強調行為是個體與周圍環境相互作用的函數,個體與環境之間的契合利于衍生積極態度行為。價值觀是較為持久和穩定的重要個人特征[4],因此,作為人—環境匹配重要組成部分的人—組織價值觀匹配逐漸引起關注。在組織中,人—組織價值觀匹配是指員工的價值觀與其所在組織的價值觀相似或相容[5],是員工評價工作價值、指導工作行為以及衡量設定的目標與組織的期望是否相一致的準則。研究表明,人—組織價值觀匹配會對員工的工作滿意度等產生顯著正向影響。可見,價值觀匹配也會激發更多的創新行為。首先,人—組織價值觀匹配暗含著員工能夠充分理解組織的創新理念與奮斗目標,其可以準確把握組織創新方向并朝著該方向不斷努力。其次,與組織價值觀一致的員工,更容易得到組織“軟硬件”支持,從而降低創新中的不確定性并提高工作安全感[9],最終促進創新行為的產生。因此,本研究提出如下假設:

H1:人—組織價值觀匹配正向影響員工創新行為。

1.2 人—組織價值觀匹配與內部人身份感知

內部人身份感知是指個體在所屬組織中獲得的個人空間與被接納程度的感知[10],體現了員工對其所在組織的歸屬感。已有研究重視領導因素(如辱虐型領導[11]、授權型領導[12])對內部人身份感知的作用。然而,除他人因素外,內部人身份感知也會受員工自身因素的影響,如個體內在認知與情感等。可以認為人—組織價值觀匹配也會對內部人身份感知產生積極影響。首先,價值觀并非一蹴而就,而是經過時間的沉淀逐漸積累,員工情感會逐步升華并融入組織之中,進而形成內部人身份感知。其次,與組織價值觀匹配度越高,員工就越容易得到上司的支持與關注,并形成高質量領導成員關系,從而滿足歸屬需求。故提出如下假設:

H2:人—組織價值觀匹配正向影響內部人身份感知。

1.3 內部人身份感知的中介作用

本研究認為內部人身份感知能夠激發員工的創新行為。感知到自己具有組織內部人身份的員工會認為自己是組織的重要組成部分,組織的興衰與其息息相關。在知識經濟時代,創新正是提升組織績效的有力法寶[13],因而擁有內部人身份這種信念的員工會不斷進行創新以促進組織發展。而且,內部人身份感知越強的員工會心甘情愿主動從事一些對組織有益的且超越工作要求的任務,如為組織提出更多實用的創意并將之付諸實踐。綜合人—組織價值觀匹配促進內部人身份感知的假設,本研究認為內部人身份感知發揮了中介作用,即:

H3:內部人身份感知在人—組織價值觀匹配與員工創新行為間起中介作用。

1.4 批判性思維的調節作用

批判性思維是個體積極而熟練地對由觀察、經驗、反省、推理或交流所產生的信息進行概念化、應用、分析、綜合和評價的縝密嚴謹的智力過程,是信念和行動的指南[14]。具有較高批判性思維的員工更傾向于突破思維定式,擁有較高創造力。所以,批判性思維是員工創新的一種基礎能力。

依據計劃行為理論,行為動機能否轉化為最終行為有賴于感知的行為控制。所以可認為,批判性思維(體現員工“能不能”創新)會影響內部人身份感知(體現員工“想不想”創新)與創新行為之間的關系。批判性思維是員工將“想”創新的動機轉化為實際創新行為的重要邊界條件。具有高批判性思維的員工能夠敏銳地捕捉到問題的關鍵點[15],更傾向于提出有價值的、令人耳目一新的問題,使其不會因為對組織“感情深厚”而導致一葉障目、思維閉塞。所以,當員工具有較高的批判性思維時,其在很大程度上具備了產生創意的能力。具有內部人身份感知的員工有較強的創新動機,故而在高能力配合高意愿的情況下,員工會表現出更多的創新行為。

H4:批判性思維正向調節內部人身份感知與員工創新行為的關系。

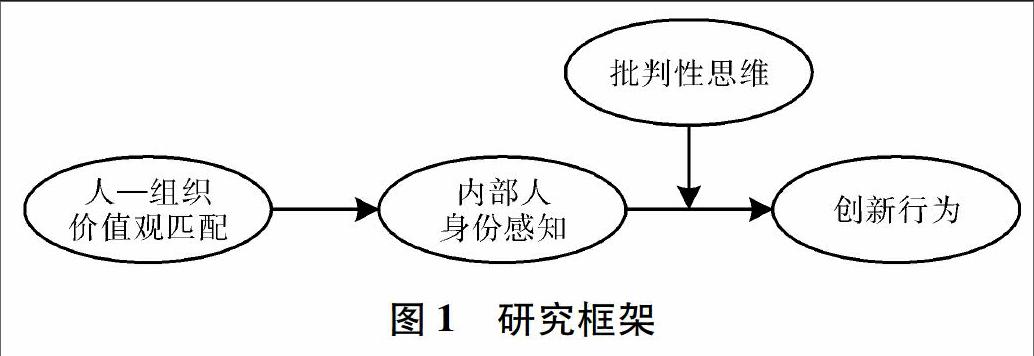

具體研究框架如圖1所示。

2 研究方法

2.1 樣本選取與數據收集

本研究對來自北京、天津和安徽的20家企業的主管與員工展開了問卷調查。涉及的變量共4個,其中人—組織價值觀匹配、內部人身份感知和批判性思維構成的問卷由調查對象自己填寫,創新行為問卷由調查對象的上級主管填寫,由此形成上級主管—員工配對數據,以避免同源方法偏差。共發放問卷516份,收回483份,剔除不合格問卷,最后得到有效問卷451份,有效回收率87.4%。

2.2 研究工具

變量測量采用成熟量表,以提高信度和效度。首先對西方文獻中的量表進行雙向翻譯,然后通過征求相關領域學者意見,對表述不清的題項進行適當修正與調整,最終形成問卷的題項。測量均采用李克特7級指標法(1表示完全不同意,7表示完全同意)。

人—組織價值觀匹配的測量采用Cable和Derue的量表[16],共3個題項。內部人身份感知參考Stamper和Masterson的量表[10],共6個題項。批判性思維借鑒江靜和楊百寅在Facione等[17]的基礎上基于中國組織情境所發展的5題項量表[8]。創新行為參考Scott和Bruce的量表[18],并根據本研究具體情況進行適當修訂,共5個題項。此外,為了避免受其他變量的干擾,將性別、年齡、教育程度、工作年限作為控制變量。

3 數據分析與研究結果

3.1 信度與效度分析

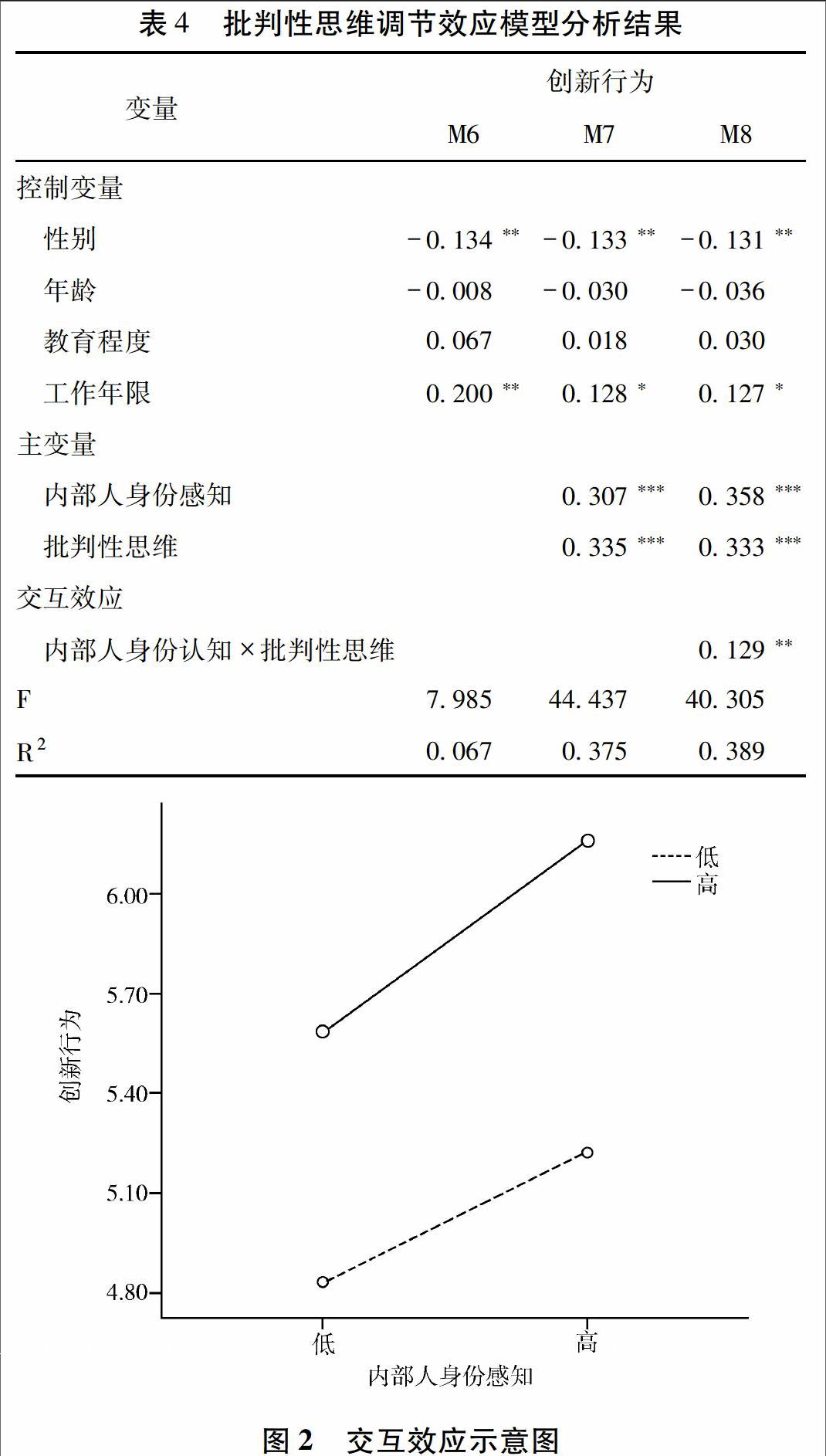

首先對所有變量進行信、效度分析。人—組織價值觀匹配、內部人身份感知、批判性思維和創新行為的α系數分別為0.815、0.881、0.881和0.899,且整體信度為0.901,均高于0.70的標準,說明信度良好。表1中驗證性因子分析結果顯示,與三因子、二因子和單因子模型相比,四因子模型擬合度最高,所以各個變量具有良好的區分效度。

3.2 描述性統計分析

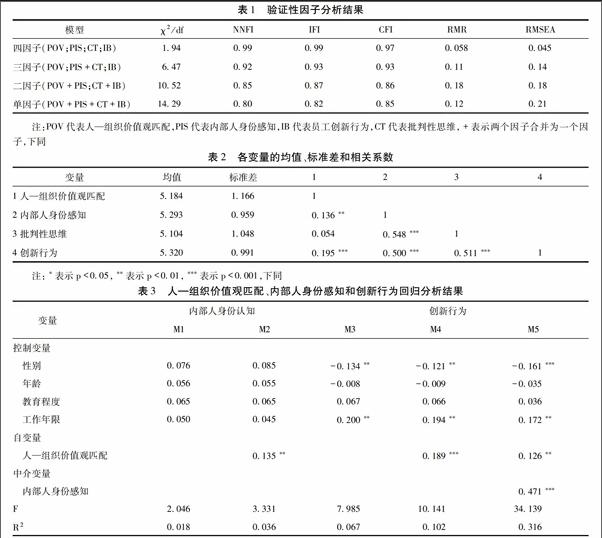

從表2的相關系數可以看出,人—組織價值觀匹配與內部人身份感知和創新行為正向相關;內部人身份感知與創新行為正向相關。假設得到初步驗證。

3.3 檢驗結果

3.3.1 假設1和假設2的檢驗

采用層級回歸分析方法檢驗研究假設1和假設2。第一步,將控制變量納入回歸方程;第二步,將人—組織價值觀匹配納入回歸方程;第三步,將內部人身份感知納入回歸方程。在表3中,M2顯示人—組織價值觀匹配對內部人身份感知會產生顯著的正向影響(β=0.135,p<0.01),H2得到驗證。M4顯示人—組織價值觀匹配對員工創新行為會產生顯著的正向影響(β=0.189,p<0.001),所以H1得到驗證。

3.3.2 內部人身份感知的中介效應檢驗

遵循Baron和Kenny提出的中介驗證法,對內部人身份感知的中介效應進行檢驗。表3中M5顯示,在內部人身份感知進入回歸方程后,人—組織價值觀匹配對創新行為有顯著正向影響(β=0.126,p<0.01),而影響系數減小(β=0.189,p<0.001),表明了內部人身份感知發揮部分中介作用。因此,H3得以驗證。

3.3.3 批判性思維的調節效應檢驗

通過層級回歸方式并利用內部人身份感知與批判性思維的交互項來檢驗調節效應。研究結果發現,批判性思維與內部人身份感知的交互效應對員工創新行為的影響顯著(β=0.129,p<0.01),故批判性思維對內部人身份感知與員工創新行為之間起強化作用,H4得到驗證。為了更加直觀地探討批判性思維的調節作用,本研究繪制交互效應示意圖,分別檢驗在高、低批判性思維的情況下內部人身份感知對員工創新行為的作用,如圖2所示。相對于低批判性思維的員工來說,內部人身份感知對高批判性思維員工的創新行為的影響更大。H4得到進一步證實。

4 結論與討論

4.1 研究結論

研究結果表明:人—組織價值觀匹配正向作用于員工創新行為;內部人身份感知在人—組織價值觀匹配與員工創新行為之間具有中介作用;批判性思維在內部人身份感知與員工創新行為的關系間具有正向調節作用。

4.2 結果討論與理論貢獻

首先,雖然現有研究探討了人—組織價值觀匹配對建言行為[4]、工作滿意度[5]等的影響,但較少揭示其與創新行為的關系及作用機理。本研究通過實證研究證明人—組織價值觀匹配能夠促進員工創新行為的產生,豐富了人—組織價值觀匹配和創新行為的研究。

其次,現有關于內部人身份感知為中介變量的研究大多從領導角度出發,如中介作用于授權賦能領導行為與組織公民行為[12]、領導—成員交換社會比較與工作績效[19]等。本研究從匹配視角出發,構建了“人—組織價值觀匹配→內部人身份感知→員工創新行為”的作用機制模型,認為員工內部人身份感知不僅與領導方式有關,同樣也會受到個體特征的影響。本研究提出并驗證了內部人身份感知作為人—組織價值觀匹配影響員工創新行為中介變量的理論構思,結果表明人—組織價值觀匹配不僅對員工創新行為產生直接作用,還能通過內部人身份感知對員工創新行為產生間接作用。

最后,內部人身份感知意味著員工把自己當做組織“內部人”而非“外部人”,其出于個人意愿“想”實施角色外行為(如創新行為)。然而,由于創新所特有的不確定性、復雜性以及風險性,所以既需要動力因素(內部驅動力和意愿),也需要基礎因素(員工是否有能力創新),僅僅依賴內心愿望,創新難以實現。本研究檢驗了員工批判性思維的調節作用,結果表明批判性思維能夠加大內部人身份感知對創新行為的正向影響,即具有批判性思維與能力的員工能夠有效促進創新內在動機轉化為創新行為。

4.3 管理啟示

①員工只有認同組織價值觀,才會對工作充滿激情。因此,組織需要關注員工與組織價值觀的契合,如在選撥員工時,可將個人價值觀是否與組織價值觀相符合作為一項重要的甄選標準;②內部人身份感知在凝聚員工情感方面發揮著重要作用。組織應該把如何提高員工的內部人身份感知作為著力點,從而激發員工創新動機,如增加員工對于工作價值的認知、關心員工心理需求的滿足;③培養員工的批判性思維。注重開發和培養員工的批判性思維,鼓勵員工獨立思考,突破思維定式。

4.4 研究不足與展望

本研究仍存在一定的局限性。受資源等方面的限制,采用橫截面數據,因而對變量之間關系的說服力不夠充分,未來研究可進行追蹤實驗,以彌補該缺陷。另外,研究樣本主要集中于北京、天津和安徽,存在地域限制,未來應擴展調查范圍,以增加研究結論的可靠性。

參考文獻:

[1]Janssen O. Job Demands, Perceptions of Effort-reward Fairness and Innovative Work Behavior[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2000,73(3):287-302.

[2]Ashforth B E, Sluss D M, Saks A M. Socialization Tactics, Proactive Behavior, and Newcomer Learning:Integrating Socialization Models[J].Journal of Vocational Behavior,2007,70:447-462.

[3]Jung Y, Takeuchi N. Relationships among Leader-member Exchange Person-organization Fit and Work Attitudes in Japanese and Korean Organization Testing Across-cultural Moderating Effect[J].International Journal of Human Resource Management,2014,5(1):23-46.

[4]馬貴梅,樊耘,于維娜,顏靜.員工—組織價值觀匹配影響建言行為的機制[J].管理評論,2015,27(4):85-98.

[5]Edwards J R, Cable D M. The Value of Value Congruence[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(3):654-677.

[6]張勇,龍立榮.人—工作匹配、工作不安全感對雇員創造力的影響——一個有中介的調節效應模型檢驗[J].南開管理評論,2013,16(5):16-25.

[7]Ajzen. From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior[A].In Kuhl J, Beckman J, eds. Action control: From Cognition to Behavior[C].Heidelberg, Germany: Springer,1985.11- 39.

[8]江靜,楊百寅.善于質疑辨析就會有創造力嗎?中國情境下的領導—成員交換的弱化作用[J].南開管理評論,2014,17(2):117-128.

[9]趙斌,欒虹,李新建,付慶鳳.科技人員創新行為產生機理研究——基于計劃行為理論[J].科學學研究,2013,2(31):286-297.

[10]Stamper C L, Masterson S S. Insider or Outsider? How Employee Perceptions of Insider Status Affect Their Work Behavior[J].Journal of Organizational Behavior,2002,23(8): 875-894.

[11]曲如杰,王林,尚潔,時勘.辱虐型領導與員工創新:員工自我概念的作用[J].管理評論,2015,27(8):90-101.

[12]Shore L M, Randel A E, Chung B G, et al. Inclusion and Diversity in Work Groups: A Review and Model for Future Research[J].Journal of Management, 2011,37(4): 1262-1289.

[13]黃亮,彭璧玉.工作幸福感對員工創新績效的影響機制——一個多層次被調節的中介模型[J].南開管理評論,2015,18(2):15-29.

[14]Facione P A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction[M]. California: California Academic Press,1990.

[15]屠興勇,何欣,郭娟梅.批判性思維對員工創新行為的影響——一個有調節的中介效應模型[J].科學學與科學技術管理,2015,10:169-180.

[16]Cable D M, Derue D S. The Convergent and Discriminant Validity of Subjective Fit Perceptions[J]. Journal of Applied Psychology,2002,87(5):875-883.

[17]Facione P A, Facione N C, Giancarlo C A. Professional Judgment and the Disposition toward Critical Thinking[M].Millbrae: California Academic Press,1997.

[18]Scott S G, Bruce R A. Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace[J]. Academy of Management Journal, 1994,37(3):580-607.

[19]楊曉,師萍,譚樂.領導—成員交換社會比較、內部人身份感知與工作績效:領導—成員交換關系差異的作用[J].南開管理評論,2015,18(4):26-35.

(責任編輯:何 彬)