個體視角的綠色創新行為路徑

李廣培+吳金華

摘要:基于計劃行為理論框架,通過結構方程模型分析和檢驗綠色創新行為態度、主觀規范、感知行為控制對個體綠色創新意愿的作用關系,同時在綠色創新意愿與綠色創新行為間引入知識共享調節變量。研究結果顯示:(1)綠色創新行為內生態度、外生態度、指令性規范、綠色創新控制力對個體綠色創新意愿均表現出顯著的正向影響作用;(2)隱性知識共享對綠色創新意愿向個體綠色創新行為轉化具有調節作用。研究結論可為企業、政府管理科研人員綠色創新行為提供建設性意見。

關鍵詞:計劃行為理論;個體綠色創新意愿;個體綠色創新行為 ;知識共享

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.03.03

中圖分類號:F124.3 文獻標識碼:A 文章編號:1001-8409(2017)03-0009-07

Abstract: By adopting theory of planned behavior and through analysing structural equation model, this paper aims to figure out the influence of attitude, subjective norm and perceived behavior control on researchers green innovative intention. Meanwhile, through applying knowledge sharing hierarchy regression analysis. The results indicate that (1)endogenous attitude, exogenous attitude, and injunctive norm of green innovative behavior and as well as control ability of green innovation have a remarkably positive impact on green innovative intention; (2)tacit knowledge commons plays the regulating role in the transition of green innovative intention to green innovative behavior. The results of this research can provide enterprises and government with constructive suggestions about the management of researchers innovative behavior.

Key words: theory of planned behavior; green innovative intention; green innovative behavior; knowledge sharing

技術創新在促進企業經濟增長的同時,也伴生了諸如三聚氰胺“毒奶粉”事件、網絡游戲成癮、臭氧空洞、沙漠化擴大、霧霾等日益嚴重的社會與生態問題。在此背景下,以“綠色化”為主導理念的技術創新戰略成為21世紀企業發展的必然選擇[1]。個體創新是組織創新的基礎與起點,企業綠色創新戰略的有效執行最終要落實在個體綠色創新行為上,體現于科研人員的工作流程、方法和服務中。因此,如何理解個體綠色創新行為的影響因素,構建良好的微觀驅動機制,對提升企業綠色技術創新能力,貫徹綠色創新戰略意義重大。

既往研究從個體層面看,主要集中于科技哲學領域對科研人員科技倫理的闡釋,但是由于創新倫理學的研究范式缺乏更具有操作性的創新行為科學的介入,因而難以展現綠色創新的實踐機制。從綠色創新理論自身的研究來看,主要著眼于政府、企業等組織層面綠色創新與擴散行為的諸多問題,科研人員雖在其中扮演重要角色卻通常僅被視為組織整體的一部分,研究忽視了對源于個體行為基礎的能動性考察,綠色創新主體被實際刻畫成無生命力更無偏好顯示的軀殼。雖然關于個體層面創新行為影響因素的研究幾乎涵蓋了個體因素、工作

特征、組織環境、社會環境等多個方面,但基本上是從個體內外因素中的某一方面探討其與創新行為的關系[2],也有部分學者開始研究某些因素間的交互作用,或研究某一因素通過另一因素的中介或調節作用對科研人員創新行為的影響機制[3],但鮮有整合個體與環境因素交互影響的多層次系統性研究,這就使得對于個體層面創新行為的認知仍處于“碎片化”狀態。

更為遺憾的是,個體層面綠色創新活動機理研究一直被學界所忽視。盡管早在上世紀70年代,有關科研人員的職業倫理就成為眾多學者解讀創新風險并尋求風險控制的重要方面,但這些研究并沒有對個體層面綠色創新行為機理給予正面的、更具人文科學方法的解答。因此,基于成熟的個體行為理論,構建研究框架模型與路徑,系統整合個體因素、組織因素、工作特征等諸多關鍵因素,探討他們之間的作用方式及對個體綠色創新行為的影響機制,將有助于揭示組織綠色創新的微觀機制。

1 理論背景與研究假設

計劃行為理論(Theory of Planned Behavior)被廣泛應用于解讀各種個體行為的產生機理,成為個體行為研究的普適性基礎理論。從內、外部因素兩方面探討科研人員及相近群體創新行為形成機理,已成為學術界普遍認可的研究路徑。綠色創新是創新的一種具體形式,盡管與傳統創新相比,綠色創新具有不同的內涵、特征與路徑,但在個體行為的決策機制上,TPB理論由于遵循了個體行為科學的基本要義,因此依然可以成為闡釋個體綠色創新行為規律的適用路徑。

基于TPB理論框架,本文做如下假設:

(1)綠色創新行為態度與綠色創新意愿

態度反映了個體積極肯定或消極否定的心理傾向。TPB理論認為,態度變量是通過行為意愿的中介作用決定行為的產生[4]。根據國內外學者的見解,影響科研人員創新行為形成的態度因素有內生性和外生性兩種情況[5],內生態度源于個體的內部特質,外生態度來自于外部刺激性因素。

心理學研究表明,價值觀是構成個體行為動機和態度的最重要的心理基礎,有什么樣的價值觀類型,就決定了有什么樣的態度傾向。就科研人員的綠色創新行為態度而言,尤其如此。這是因為,技術創新是荷載價值的,是價值變化的動態過程[3],而技術創新活動亦可能對價值創造具有兩面性,從價值層面看,綠色技術創新應是技術價值、社會經濟價值、自然生態價值和人本價值的有機統一,要實現由傳統創新向綠色創新的轉變,包括科研人員在內的創新主體的價值觀轉變是前提。

誘發個體實施綠色創新活動的外生態度來自于外部的激勵刺激。一般而言,對于高風險的綠色創新活動,較高的收益預期是驅動一線員工產生積極綠色創新態度的一個重要因素,如潛在的經濟回報、創新技術能力獲得提高等能夠滿足個體經濟需求和非經濟需求。除了物質因素之外,科研人員也非常看重通過自身的專業工作實現個人價值和獲取社會認可。綠色技術創新由于其對經濟福利訴求的超越,尤其需要給予特定的“意識形態激勵”[6]。如果員工參與創新開發的新產品不僅能帶來極好的市場效益,而且被社會媒介大力推崇,能夠提高工作收入、使其獲得領導肯定、得到參與技能培訓機會等關于物質與精神方面的獎勵,就將驅動科技人員產生積極的創新態度,更愿意實施綠色創新。

綜上,本文提出如下假設:

H1a:個體綠色創新內生態度對其綠色創新意愿有正向作用;

H1b:個體綠色創新外生態度對其綠色創新意愿有正向作用。

(2)綠色創新行為主觀規范與綠色創新意愿

根據TPB的觀點,外部環境因素會施加行為主體某種可感知的壓力以影響個體行為動機,即主觀規范。一般認為,可將主觀規范劃分為示范性規范和指令性規范兩個維度[7],他們對創新意愿具有獨立的預測功能[8]。

示范性規范主要關注個體對他人行為的感知,作為組織情境下的個體,科研人員綠色創新行為必然會受到組織環境的影響,尤其是主管、身邊同事及行業中自己很看重的個體或團隊。企業決策者綠色研發、綠色生產的理念,對企業員工綠色創新活動的選擇有著至關重要的影響,一個富有社會責任感的管理者,會鼓勵和引導科研人員開發具有綠色效益的創新成果。若身邊的同事是組織中積極從事綠色創新的成功典范,在“攀比心理”[9]和“面子觀”[3]的作用下,他們的行為會潛在激勵其他同事選擇綠色創新。因此,科研人員在決定是否執行綠色創新行為之前,會考慮周圍人際環境中重要的他人對其執行綠色創新行為的態度,這種態度對科研人員綠色創新行為具有導向性影響。另一方面,科研人員的綠色創新意愿也會受到工作組織之外其他重要群體或個人的影響。當各行各業越來越關注客戶的綠色消費偏好,研發的產品或服務日益凸顯社會責任要求,并備受大眾和媒體推崇時,在“標桿效應”的作用下,會激發科研人員綠色創新的意愿。

指令性規范主要關注個體感知到他人或組織贊成或不贊成某一特定行為的期望壓力。個體在實施創新行為時所感知到的指令性規范主要來自于社會媒體及公眾對綠色創新行為支持或反對的觀點、制度上的允許和禁止、組織中上級領導的“指令”。公眾和社會媒介對片面追求商業利益而忽視承擔社會責任的創新行為的熱議及批判、政府相關環境規制的制定,對科研人員的創新行為都能形成有力的社會環境輿論監督和綠色文化約束。此外,企業為提高自身環境聲譽,獲得先發優勢,也會通過制定相關規則或以“口頭指令”形式要求科研人員進行綠色創新,進而占據市場競爭的有利位置。科研人員所感知到的政府及他人對其綠色創新行為的期望壓力,通過不斷沉淀與積蓄會使科研人員認為“我應該選擇綠色創新”,進而轉化成內心的綠色創新愿望。

綜上,本文提出如下假設:

H1c:個體綠色創新示范性規范對其綠色創新意愿有正向作用;

H1d:個體綠色創新指令性規范對其綠色創新意愿有正向作用。

(3)感知行為控制與綠色創新意愿

感知行為控制可從自我效能和創新控制力兩方面理解[10],前者是對某種行為能力的自我感知[11],屬于內部控制信念范疇[12];后者是強調個體對促進或抑制行為實施的因素(如資源、時間上的限制)的感知,反映其外部控制信念[13]。

當個體認為自己擁有開展綠色創新活動的能力,面對綠色創新過程中出現的問題和技術風險,確信能夠找到創造性的解決方案時,其自我效能感就越強,進而會更努力地完成工作。因此,從內部控制信念角度來說,科研人員對于自身選擇綠色創新所具有的能力感知和自信程度——自我效能感是影響其綠色創新動機的重要因素。

事實上,科研人員是否愿意選擇綠色創新,還受到創新資源、時間壓力等控制條件的制約。在激烈的市場競爭環境中,創新機會轉瞬即逝,創新資源和時間壓力成為創新決策的重要約束力。當科研人員能夠方便獲取開展綠色創新活動所需的必要條件資源,對研發活動的進度與結果具有較好的控制力時,則會激發其綠色創新的積極性以及創新行為的執行。

綜上,提出如下假設:

H1e:個體綠色創新自我效能感對其綠色創新意愿有正向作用;

H1f:個體人員綠色創新控制力對其綠色創新意愿有正向作用。

(4)綠色創新意愿與綠色創新行為

綠色創新機會的存在并不直接導致綠色創新行為,因為“實施行為的背后是行為意向”,意向是行為最好的預測工具[14],它表示個體嘗試進行某一特定目標行為的動機及愿意為此付出努力的強度[15]。綠色創新是一個有意識、有計劃的行為,科研人員只有先具備綠色創新意愿,并且通過綠色創新主觀傾向的不斷積累,才能導致實質綠色創新活動的發生[16]。

綜上,提出如下假設:

H1g:個體綠色創新意愿對其綠色創新行為具有正向作用。

(5)創新意愿的中介作用

從以上對綠色創新態度、主觀規范及感知行為控制與綠色創新意愿的關系論證來看,作為個體的科研人員表現出對綠色創新的態度越積極,感知到的政府、組織及他人對其綠色創新行為規范的期望壓力越大,對完成綠色創新活動的自我效能感和掌控力越強時,越能激發其選擇綠色創新的動機,進而促進綠色創新行為的實施。

綜上所述,提出如下假設:

H2a:個體綠色創新意愿對綠色創新內生態度向綠色創新行為轉化起正向中介作用;

H2b:個體綠色創新意愿對綠色創新外生態度向綠色創新行為轉化起正向中介作用;

H2c:個體綠色創新意愿對綠色創新示范性規范向綠色創新行為轉化起正向中介作用;

H2d:個體綠色創新意愿對綠色創新指令性規范向綠色創新行為轉化起正向中介作用;

H2e:個體綠色創新意愿對綠色創新自我效能感向綠色創新行為轉化起正向中介作用;

H2f:個體綠色創新意愿對綠色創新控制力向綠色創新行為轉化起正向中介作用。

(6)知識共享在個體綠色創新意愿轉化為實際行為過程中的調節作用

知識分享被認為是知識擁有者和知識需求者圍繞知識的取得和分享的一種溝通[17],按共享內容或形式可劃分為隱性知識和顯性知識的共享。研究表明,組織內部的知識分享機制對組織創新績效起著重要的促進作用[18]。在這方面,綠色技術創新也呈現出極其相似的特征[19]。究其原因,從微觀層面上看,由于綠色創新涉及研發設計、生產、環境等多個復雜環節,要兼顧經濟、環境和社會效益,因而比傳統創新模式更加復雜[20],對多樣化知識、技術、信息的綜合掌握和獲取要求更高,這無疑會影響科技人員實施其綠色創新的意圖。因此,按照Nelson的解釋[21],需要優化技術的選擇環境,即在單個科技人員專業知識能力和信息存量都相對有限的條件下,促進知識與信息在成員間的流動、溝通,以克服綠色創新過程中的“信息缺乏”。為此,需要在企業內部建立以知識分享為核心的綠色創新技術、信息網絡與溝通機制[22],使廣大科技人員在面對極其復雜和高度不確定的綠色技術創新方案時,能夠保持較為樂觀的成功預期,以促使其實施綠色創新的行動成為可能。

綜上所述并結合前期調查分析,本研究提出如下假設:

H3a: 隱性知識共享在個體綠色創新意愿轉化為實際行為過程中具有正向調節作用;

H3b: 顯性知識共享在個體綠色創新意愿轉化為實際行為過程中具有正向調節作用。

2 研究方法

2.1 量表設計

(1)因變量:綠色創新行為量表借鑒Zhou和George關于創新行為量表的編制格式[23],內容上突出個體綠色創新活動典型行為特征,共設置4個測量題項。

(2)中介變量:綠色創新意愿量表借鑒Fishbein和Ajzen關于創新意愿量表的編制格式[24];內容上,借鑒Jin Nam Choi針對創新意愿開發的題項[25],突出個體綠色創新意愿的內涵,共設置4個測量題項。

(3)自變量:內生態度量表借鑒羅賓斯《態度調查問示例》以及Phillip H. Phan關于量表的編制格式[15];內容上,綜合考慮羅克奇終極價值觀分類方法和國內學者陳昌曙技術價值結構理論作為題項中技術多元價值涵義的表述依據,共設置9個測量題項。外生態度量表借鑒Phillip H.Phan的量表編制格式[15];內容上,兼顧經濟性與非經濟性獎酬對科研人員綠色創新態度刺激效應的考察,共設置16個測量題項。示范性規范和指令性規范量表借鑒Icek Ajzen關于科技人員創新行為主觀規范量表的編制格式[26];內容上,借鑒Ajzen 關于主觀規范量表題項設置[27],綜合考慮組織及個體層面因素對綠色創新主體的規范作用,示范性規范設置3個測量題項,指令性規范設置4個測量題項。綠色創新自我效能感與綠色創新控制力量表借鑒Taylor、Todd和Carmeli、Schaubroeck的量表編制格式[28],自我效能感設置、綠色創新控制力各設置4個測量題項。

(4)調節變量:知識共享量表借鑒Bock等人關于隱性知識和顯性知識兩維度的編制格式[29];內容上,借鑒Cabrera和Collins等人關于知識共享測量題項的編制[30,31],隱性知識共享、顯性知識共享各設置5個測量題項。

在計分上,采用Likert 5分量表對所有變量的題項進行測量(從1“強烈反對”到5“非常同意”)。

2.2 樣本選取與數據收集

將研究對象確定為具有自主知識產權企業中的研發與設計人員,涵蓋加工制造、計算機、產品材料、工程科技等多個產業類別。在福州、廈門、泉州、漳州等地區共發放500份調查問卷,收回272份紙質問卷,124份電子問卷,在剔除無效問卷36份后,本研究實際回收有效問卷360份,占回收問卷數的90.9%,占總發放問卷數的72%。

3 數據分析與研究結果

3.1 信度分析

本文采用Cronbach Alpha系數法對實驗數據進行信度檢驗 ,結果顯示:綠色創新行為態度、綠色創新行為主觀規范、綠色創新感知行為控制、綠色創新意愿、綠色創新行為、知識共享各量表與整體量表的Cronbachs Alpha系數都在0.70以上,可以認為本樣本數據的內部一致性較高,即信度水平較高,說明本研究運用的變量測量量表基本符合科學研究要求。

3.2 探索性因子分析

為檢驗本研究測量模型的因子結構是否合理,即各個指標變量間的相關性存在情況,本文采用探索性因子分析進行檢驗。結果顯示,KMO值為0.837,Bartlett球形檢驗顯著性水平為0.000(小于0.01),說明研究樣本變量之間具有相關性,適宜進行探索性因子分析。另外,通過主成分法因子提取,并用最大方差法進行因子旋轉,根據所有題項的因子載荷系數大小(保留系數大于0.5)判別逐題剔除未符合測量指標的題項,最終剔除22個題項,得到各量表較佳的因素結構。

3.3 驗證性因子分析

為進一步檢驗本研究各指標變量是否能夠作為潛在變量的有效測量變量,本文采用AMOS軟件對探索性分析中得到的因子結構模型進行驗證性分析。通過極大似然估計法對所設定的模型參數進行估計,同時借鑒學術界眾多學者的建議和做法,對測量模型的擬合度進行分析。檢驗結果顯示,標準因子載荷系數都在0.500之上,χ2/df=2.154,小于3;RMSEA=0.070,小于0.080;GFI=0.881,IFI=0.858,均大于0.850;AGFI=0.941,NFI=0.935,CFI=0.935,均大于0.90。綜合上述情況,可以認為,本研究測量量表具有良好的結構效度。

3.4 假設檢驗

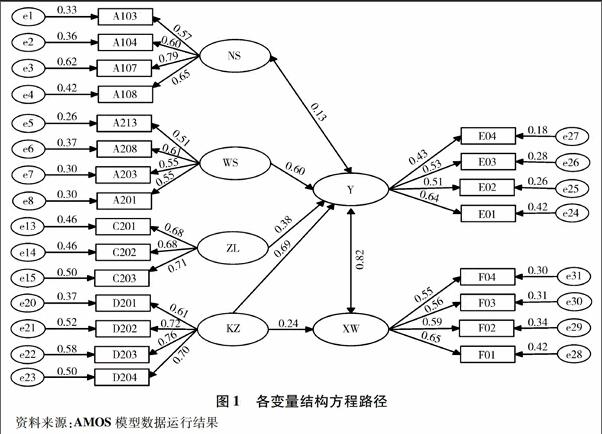

各變量間路徑關系。運用AMOS軟件對各變量的路徑關系進行分析,首先根據研究假設中各變量關系,將全部變量代入,進行假設檢驗,依據運行結果提示,依次剔除不顯著的路徑“示范性規范→綠色創新意愿”“自我效能感→綠色創新意愿”“內生態度→綠色創新行為”“外生態度→綠色創新行為”“示范性規范→綠色創新行為”“指令性規范→綠色創新行為”“自我效能感→綠色創新行為” ,最終形成圖1所示的修正模型。其模型擬合檢驗結果如表1所示。

綜上,個體綠色創新行為內生態度、外生態度、指令性規范、綠色創新控制力對綠色創新意愿正向影響作用顯著,假設H1a、H1b、 H1d 、H1f得到驗證;而示范性規范、自我效能感對綠色創新意愿均未表現出顯著的影響作用,假設H1c、H1e未得到驗證;綠色創新意愿對綠色創新行為具有顯著的正向影響作用,假設H1g得到驗證。綠色創新行為內生態度、外生態度、指令性規范、綠色創新控制力對綠色創新意愿向綠色創新行為轉化具有顯著正向影響作用,假設H2a、H2b、H2d、H2f得到驗證;而示范性規范和自我效能感對綠色創新意愿向綠色創新行為轉化未表現出顯著影響作用,假設H2c、H2e未得到驗證。

知識共享調節作用檢驗。為驗證前文提出的關于知識共享在綠色創新意愿與綠色創新行為關系影響的調節作用,本文將運用SPSS軟件中的層級回歸分析方法檢驗顯性知識共享、隱性知識共享的調節效應。具體結果如表2所示,模型4、模型5分別檢驗顯性知識共享、隱性知識共享的調節作用。結果顯示,假設 H3a 得到驗證,H3b未得到驗證。

為進一步驗證隱性知識共享的調節作用方向,采用Aiken和West[32]提供的方法,將調節變量隱性知識共享分別按均值加一個標準差和按均值減一個標準差分為高分組和低分組,并計算出兩個回歸方程:Y1=0.933+0.863X,Y2=0.487+0.401X,比較回歸方程圖線中高低分兩組的斜率大小,判斷其調節作用的方向。結果顯示,高低分組的斜率均為正數,且高分組斜率略大于低分組斜率,說明當隱性知識共享水平較高時,對綠色創新意愿向綠色創新行為轉化的正向調節作用較強;而當共享水平較低時,正向調節作用較弱。

4 研究結論與啟示

4.1 主要研究結論

本文系統整合決定員工創新行為“綠色”取向的影響因素及驅動其綠色創新行為產生與維持需要具備的內外部要件,深入探討個體綠色創新行為形成機理,提出15個研究假設,根據實證研究結果分析,可以得出如下結論:

(1)TPB理論能夠較好地闡釋個體綠色創新行為規律

綠色創新行為態度、指令性規范與綠色創新控制力對個體綠色創新意愿具有顯著的正向影響作用,并且能通過綠色創新意愿的中介作用間接影響其綠色創新行為。而綠色創新控制力在某一特定情境下,可以同行為意愿一起直接預測綠色創新行為發生的可能性。但示范性規范對綠色創新意愿未表現出顯著的影響作用,這一方面可能是因為在中國文化背景下,周圍人際關系規范知覺對個體綠色創新行為選擇的影響更為內隱;另一方面,他人對綠色創新的看法很可能被理解為綠色創新是否具有吸引力,而這一方面不足以激發個體綠色創新的動機。研究結果還發現,自我效能感對綠色創新意愿未表現出顯著的影響作用,這可能是因為開展綠色創新活動需要投入大量的資源和時間,因此來自組織的支持顯得尤為重要,在組織提供良好的硬件資源和軟件條件下員工的創新意愿才會表現得更加外顯。

(2)知識共享在個體綠色創新意愿轉化為實際行為過程中具有正向調節作用

知識共享對綠色創新意愿向綠色創新行為轉化的調節作用主要體現在隱性知識共享。這可能是因為顯性知識的獲取較為容易,獲取成本較低;相比之下,隱性知識是屬于個人的專業知識或經驗,在表達、接收和整合方面都較為困難,是一種復雜知識。由于綠色創新復雜性、不確定性的特點,在創新過程中可能遭遇種種未知困境,這使得科研人員對經驗技能、綠色知識、創意想法等隱性知識的訴求表現得更加突出。

4.2 管理啟示

本研究關于個體層面綠色創新行為驅動因素及其作用機理的相關研究結論,為政府在制定推動企業等創新主體實施綠色創新戰略、建立健康和諧社會環境的法律法規和政策體系方面提供了有益幫助,也為企業在制訂開展綠色創新活動、激發員工綠色創新行為意愿,進而提升本企業經濟績效和社會績效的管理制度方面提供了參考,并體現了社會監督對個體層面創新行為的規范作用。本文從政府、企業及社會角度提出促進實現科研人員綠色創新行為的對策或建議。

4.2.1 政府角度

(1)完善環境法律法規,激發科研人員綠色研發動力。政府作為市場的監督者,應該加大監管力度,規范創新主體的創新行為,為研發人員營造一個良好的綠色創新環境,激發他們綠色創新的熱情。首先,適當提高環境規制的嚴厲程度,刺激科研人員進行綠色創新,并根據各行業、地區的現實特點,有針對性地制訂環境規制政策和選擇環境規制形式。其次,豐富環境規制手段,尋找能有效激勵綠色創新的環境政策工具的最優組合,既要發揮“排放限額、環境標準、產品禁令”等環境規制手段的強制作用,也要發揮“環境補貼、排污權交易、產品稅費”等環境規制手段的激勵作用,同時結合信息披露等溝通手段,實現對創新主體綠色創新行為的動態管理。

(2)構建更加合理的綠色產權保護制度,保障科研人員的綠色創新成果。現有的產權法更傾向于激勵技術發明,而對技術創新成果對環境、社會的負向影響缺乏應有的重視。因此,建議強化對專利和技術發明的綠色屬性審核環節,全面評估其潛在的經濟、生態和社會效益,摒棄表面上具有商業價值,但顯然有悖于生態和社會效益的“創新成果”。同時加強執法力度,嚴格監督檢查,防止“搭便車”行為。

(3)加大對開展綠色創新活動的投入。通過直接投資,資助綠色研發、實施員工綠色創新補貼,降低科研人員綠色創新所面臨的技術風險,提高綠色創新成果的轉化率;同時鼓勵金融機構支持企業開展綠色創新活動,完善貸款扶持政策,進而減輕企業綠色創新面臨的資金壓力,增強其開展綠色創新活動的信心。

4.2.2 企業角度

(1)營造有利于綠色創新的組織環境和意識形態。一方面,企業要注重對員工“環保—安全—健康”理念的培養,充分利用各種宣傳方法,宣傳“環保—安全—健康”的重要性和緊迫性,強化員工環保觀念和意識,使其主動關注研發生產過程對環境和社會造成的不良影響。另一方面,在員工綠色知識學習、研發設計等方面給予相應支持,充分授權,合理、有效地配置創新資源,使員工感受到對綠色創新具有足夠的掌控力,從而激發其綠色創新意愿,促進綠色創新行為的實現。

(2)建立知識共享平臺,促進員工間的交流與合作。鼓勵部門之間、員工之間的知識共享,并提供相應的技術與管理支持,如定期舉行業務培訓、鼓勵員工組建跨專業研發小組等。針對員工的隱性知識,要充分考慮保障其知識權益,對于知識貢獻率高的員工,給予一定獎勵或將其作為晉升職位優先考慮的一個條件,使員工更愿意表達有價值的創新想法和方案,并與他人共享技術知識、工作經驗。

4.2.3 社會角度

消費者持有的消費理念對企業的創新活動以及創新成果的轉化形式具有強大的引導和監督作用,因此應當積極鼓勵消費者樹立正確的綠色消費觀,并根據自身合理性需要,選擇健康無害的產品。大眾媒介要通過報紙、電視、廣播等載體,揭發企業不良經營行為,推廣綠色創新理念,提高公眾環保、健康意識。通過強化社會監督,促使科技人員不斷提升技術的綠色屬性,開發出滿足消費者需求的真正的綠色產品。

參考文獻:

[1]張偉,李虎林,安學兵.利用FDI增強我國綠色創新能力的理論模型與思路探討[J].管理世界,2011,27(12):170-171.

[2]Shalley C E, Zhou J, Oldham G R. The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity: Where Should We Go from Here? [J]. Journal of Management, 2004, 30(6): 933-958.

[3]張敏.時間壓力下項目創新行為實驗研究——基于面子的調節作用[J].科學學研究,2013,31(3):456-461.

[4]Ajzen I.Constructing a TPB Questionnaire Conceptual and Methodological Considerations [EB/OL]. http: //citeseerx. ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.601.956&rep=rep1&type=pdf, 2002, 9.

[5]Phan P H, Wong P K, Wang C. Antecedents to Entrepreneurship among University Students in Singapore: Beliefs,Attitudes and Background [J]. Journal of Enterprising Culture, 2002, 10 (2): 151-174.

[6]楊發明,呂燕.綠色技術創新的組合激勵研究[J].科研管理,1998,19(1):41-44.

[7]Cialdini R B, Kallgren C A, Reno R R.A Focus Theory of Normative Conduct[J].Advances in Experimental Social Psychology, 1991, 24: 201-234.

[8]Chatzisarantis N L D, Biddle S J H. Functional Significance of Psychological Variables that are Included in the Theory of Planned Behaviour: A SelfDetermination Theory Approach to the Study of Attitudes, Subjective Norms, Perceptions of Control and Intentions[J]. European Journal of Social Psychology, 1998, 28(3): 303-322.

[9]高猛,趙平安.談面子管理的哲學與藝術[J].經濟研究導刊,2008,4(19):237-240.

[10]Ajzen I. Perceived Behavioral Control, Self-efficacy,Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior[J].Journal of Applied Social Psychology, 2002, 32(4): 665-683.

[11]Hagger M S, Chatzisarantis N L D. Firstand Higherorder Models of Attitudes, Normative Influence, and Perceived Behavioural Control in the Theory of Planned Behaviour[J]. British Journal of Social Psychology, 2005, 44(4): 513-535.

[12]Ajzen I, Fishbein M. The Influence of Attitudes on Behavior[A].Albarracin D, Johnson B T, Zanna M P. The Handbook of Attitudes[M]. Mahwah, N J: Erlbaum, 2005.

[13]Kraft P, Rise J, Sutton S, et al.Perceived Difficulty in the Theory of Planned Behavior: Perceived Behavioral Control or Effective Attitude [J].British Journal of Social Psychology, 2005, 44(1):479-496.

[14]Hagger M S, Chatzisarantis. A Meta-analytic of the Theories of Reasoned and Planned Behavior in Physical Activity:Predictive Validity and the Contribution of Additional Variable[J].Journal of Sports & Exercise Psychology, 2002, 24(1): 3-32.

[15]楊晶照,楊東濤,趙順娣,等.“我是”“我能”“我愿”——員工創新心理因素與員工創新的關系研究[J].科學學與科學技術管理,2011,32(4):165-172.

[16]Krueger N F, Brazeal D V. Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs[J]. Entrepreneurship: Theory and Practice, 1994, 8(1): 91-104.

[17]Hendrinks P. Why share Knowledge? The Influence of ICT on Motivation for Knowledge Sharing[J]. Knowledge and Process Management, 1999, 6(2): 91-100.

[18]劉寧,賈俊生.研發團隊多元性、知識分享與創新績效關系的實證研究[J].南開管理評論,2012,15(6):85-92.

[19]翁莉,馬林.傳統產業升級下綠色供應鏈知識共享與綠色創新研究綜述[J].經濟問題探索,2013,34(12):153-157.

[20]劉慧,陳光.企業綠色技術創新:一種科學發展觀[J].科學學與科學技術管理,2004,25(8):82-85.

[21]Nelson R,et al.An Evolutionary of Economic Change[M]. Cambridge,Mass:Harvard University Press,Belknap Press,1982.

[22]葛曉梅,王京芳.促進中小企業綠色技術創新的對策研究[J].科學學與科學技術管理,2005,26(12):87-92.

[23]Zhou J,George J M. When Job Dissatisfaction Leads to Creativity:Encouraging the Expression of Voice[J]. Academy of Management Journal, 2001 (44):682 - 696.

[24]Fishbein M,Ajzen I. Belief Attitude,Intention,and Behavior: An Introduction to Theory and Research [M]. MA: Addison-Wesley, 1975.

[25]Jin Nam Choi. Individual and Contextual Dynamics of Innovation-use Behavior in Organizations [J]. Human Performance, 2004, 17(4):397-414.

[26]Ajzen I. Residual Effects of Past on Later Behavior:Habituation and Reasoned Action Perspectives [J]. Personality and Social Psychology Review, 2002, 6:107-122.

[27]Ajzen I. TPB Measurement: Conceptual and Methodological Considerations[EB/OL]. http://www. people. umass.edu/aizen/pdf/ tpb.measurement. pdf. Revised January, 2006.

[28]Taylor, Shirley, Todd, Peter A. Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models[J].

Information Systems Research, 1995, 6 (2): 144-176.

[29]Bock G M, Zmud R W, Kim Y G, et al. Intention Formation in Knowledge Sharing:Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-psychological Forces, and Organizational Climate [J]. MIS Quarterly, 2005, 29(l):87-111.

[30]Cabrera A, Collins W C, Selgado J F. Determinants of Individual Engagement in Knowledge Sharing [J]. International Journal of Human Resource Management, 2006, 17(2): 245-264.

[31]Chennamaneni A. Determinants of Knowledge Sharing Behaviors: Developing and Testing an Integrated Theoretical Model [D]. The University of Texas at Arlington, 2006.

[32]Aliken L S, West S G. Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions [M]. Sage, 1991.

(責任編輯:辜 萍)