辱虐管理對鄉鎮公務員工作場所偏差行為的影響機制

黃蝶君+李娟+李樺

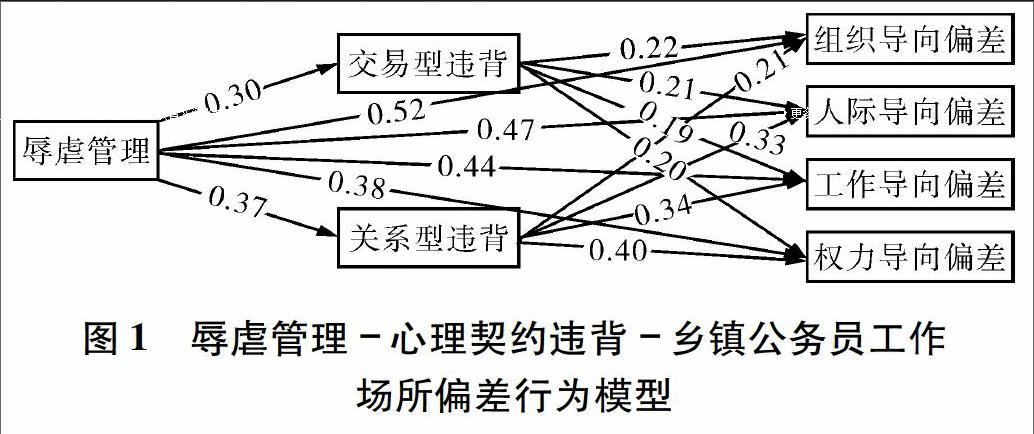

摘要:運用廣東省鄉鎮公務員及直接領導的配對問卷數據,在界定鄉鎮公務員工作場所偏差行為特點的基礎上,構建并驗證了辱虐管理-心理契約違背-工作場所偏差行為的路徑模型。結果發現:辱虐管理會直接影響鄉鎮公務員的工作場所偏差行為,心理契約違背在辱虐管理和鄉鎮公務員工作場所偏差行為之間起部分中介作用。

關鍵詞:鄉鎮公務員;辱虐管理;工作場所偏差行為;心理契約違背

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2017.03.19

中圖分類號:F325.4;C936 文獻標識碼:A 文章編號:1001-8409(2017)03-0087-05

Abstract: Based on paired questionnaire of township civil servants from Guangdong province, this paper explores the types of the workplace deviance of township civil servants,and then it analyses the mechanism of the negative influence of abusive supervision on the workplace deviance behavior of township civil servants. The results show that,the abuse supervision will directly affect the workplace deviant behavior of township civil servants. Psychological contract violation is a mediator in the relationship between abusive supervision and workplace deviance.

Key words: township civil servants; abusive supervision; workplace deviance; psychological contract violation

鄉鎮公務員是黨的農村和農民工作的直接操作者和執行者,承擔著推進農村改革、協調各類矛盾沖突的重要任務。鄉鎮公務員群體在維護農村經濟社會穩定、農民收入提高等方面做了大量卓有成效的工作,表現出較好的精神狀態和工作面貌。但由于面臨自上而下的剛性約束機制以及財權與事權上的非對稱關系,鄉鎮公務員群體也比較容易出現職能錯位、角色沖突以及機會主義行為[1]。為了深入了解當前鄉鎮公務員群體工作場所偏差行為的特點、影響因素以及作用機理,本文根據公務員偏差行為的指向對象,劃分了其結構維度,并構建了辱虐管理-心理契約違背-工作場所偏差行為的路徑模型,以分析辱虐管理對鄉鎮公務員工作場所偏差行為的作用機制。本文對于探討十八大之后鄉鎮基層公務員群體的心理狀態、心理預期以及加強鄉鎮公務員隊伍管理和建設等問題具有一定的理論價值和現實意義。

1 理論分析與研究假設

1.1 鄉鎮公務員工作場所偏差行為的概念及特點

工作場所偏差行為(Workplace Deviant Behavior)也被稱為工作場所偏離行為,指的是組織成員在工作過程中,主觀上故意背離或者違反組織政策、制度、規范,并給組織或者組織成員的財產及利益造成損害的行為[2]。伴隨著社會復雜性的提高、市場競爭的加劇以及勞動力隊伍多樣性的增加,對工作場所偏差行為的問題日益得到重視,其研究主要圍繞著偏差行為特征[3]、偏差行為維度劃分[4]、影響偏差行為的各類因素以及偏差行為的結果[5]等問題展開。按照企業員工工作場所偏差行為的指向,可以將工作場所偏差行為劃分為:工作任務指向偏差、組織指向偏差、人際關系指向偏差、財產指向偏差等維度[2]。

但是公務員群體偏差行為受到其職業特點的影響,因為承擔公共責任,擁有公共權力,他們除了可能對組織、同事、工作會發生偏差行為的情況以外,還有可能對辦事人員做出違反或背離組織制度規范的行為。張汝立的研究顯示,在上級政府的考核壓力以及行政命令之下,某些地區的鄉鎮行政機關、鄉鎮領導會進行某些體現政績的形象工程,或者實施瞞報、虛報等不恰當行為[6]。徐元善、周定財也認為:在鄉鎮等基層政府機關中,由于崗位編制的限制,公務員的事權較多,自由裁量權較大,這就會導致某些公務員在工作執行過程中,會有意無意地對公權力進行“變通”[7]。正是由于公務員職場偏差行為的特殊性,本文將公務員工作場所偏差行為定義為:公務人員在執行公務的過程中有意針對組織、工作、同事以及辦事人員做出的背離或違反組織規范的行為。這種職場偏差行為的特征如下:(1)公務員的職場偏差行為發生在執行公務的過程中,屬于職務行為。公務員的個人偏差行為不屬于職場偏差行為的研究范圍;(2)這種偏差行為屬于主觀行為,具備相應的主觀惡意,公務員無意識的偏差行為不屬于公務員職場偏差行為;(3)公務員職場偏差行為研究的確定標準是:違反了政府對公務員的行為規范、單位內部的規章制度以及社會公德要求的行為。因此,公務員工作場所偏差行為的本質是一種故意違反組織(單位)內部規章制度以及社會公德的瀆職行為,這種行為可能會造成國家、組織、其他成員以及辦事人員的利益損害,但嚴重性并未上升到違法犯罪的程度。

1.2 辱虐管理對鄉鎮公務員工作場所偏差行為的影響

根據從壓力來源角度對工作場所偏差行為進行解釋的壓力-情緒模型(the stressor-emotion model,S-EM),個體的情緒反應來源于受到的各類外部壓力,不同的壓力源會影響個體對壓力的認知評價,產生負面情緒并導致工作場所偏差行為[8]。在所有偏差行為的壓力源中,領導的辱虐管理方式被認為是重要的影響因素[9]。

辱虐管理(abusive supervision)指的是下級感知到的上級持續進行的敵意行為,這些敵意行為包括語言或非語言方式,但不包括肢體接觸[10]。根據壓力-情緒模型,辱虐管理對下屬工作場所偏差行為的影響機制表現在下屬對領導做出敵意行為的認知評價方面[11]。雖然在企業組織內部下屬可能對上級采取報復性行動[12],但是在鄉鎮行政機關這類高權力距離的組織內部,下屬的職業前途發展往往取決于“與上級領導的個人關系”[13],這就導致下屬可能不敢以公開的言行直接對抗領導[13],而是采取更加隱蔽的方式,例如浪費組織財物、工作拖拉、做事疲沓、刁難同事[14]等更加安全隱蔽的工作場所偏差行為去發泄自己的不滿。由此,本文提出如下假設:

H1:辱虐管理會顯著影響鄉鎮公務員偏差行為。

1.3 辱虐管理對鄉鎮公務員心理契約違背的影響

在下屬對上級辱虐管理的負面認知評價形成之后,也會產生相應的負面心理情緒反應,心理契約違背是其中重要的內容[15]。心理契約違背來源于員工感知到的雇主未履行對員工的承諾,而產生的認知評價[16]。在員工和雇主形成雇傭關系的過程中,雙方會對各自的義務和權益形成各種認知,這些認知既有員工和組織之間的心理契約,還包括員工和作為組織代理人的上級領導之間的心理契約[17]。對于鄉鎮公務員群體而言,在實際工作中的工作安排、獎金發放以及職務晉升等“組織心理契約的實際條款”受制于上級領導,公務員群體的實際工作待遇直接受到上級領導的影響[18]。這說明作為組織實際代理人,鄉鎮公務員直接上級的辱虐管理等領導方式能夠對下屬的心理契約狀況產生影響。由此,本文提出如下假設:

H2:辱虐管理顯著影響鄉鎮公務員的心理契約違背。

1.4 心理契約違背的中介作用

在Spector的壓力—情緒模型中,壓力源對下屬職場偏差行為的影響較為復雜,壓力源首先會產生認知以及歸因的心理機制[8]。與偶然以及非故意的壓力源相比較,那些被下屬認為是故意或者是專橫的壓力源更容易讓下屬做出更多、更劇烈的攻擊性反應[19]。而領導方式在負面情緒產生的過程中發揮了重要作用[20],在下屬心目中,領導是組織的實際代理人,其行為代表了組織的意愿[21]。而辱虐管理作為一類針對下屬的消極行為方式,會讓下屬產生負面心理情緒,會讓下屬和領導在心理交換關系(LMX)中形成一種“我不屬于這個群體”“我是局外人”的心理狀態,從而對組織產生心理契約違背[22],而且當下屬被主管辱虐管理帶來的專橫、苛責傷害的時候,他們不僅會責怪領導,也會歸咎組織,認為組織沒有盡到應有的責任,形成良好的內部關系,以保護下屬的權益,從而降低了他們對組織的信任[17]。因此,辱虐管理通過直接領導對下屬產生心理壓力和不安全感,削弱下級的積極情緒和動機,進而使下屬對組織產生懷疑和怨恨,通過偏差行為對組織實施報復[14]。由此,本文提出以下假設:

H3:心理契約違背在辱虐管理對鄉鎮公務員偏差行為的關系中起到中介作用。

2 研究方法

2.1 數據來源

本文的主要數據采用問卷調查的方法獲得,本次調查在2015年4~10月期間進行,調查針對廣東省典型地區的鄉鎮公務員群體展開,研究團隊選擇了珠三角地區的廣州市、粵東地區的梅州市、潮州市、粵西地區的陽江市以及粵北地區的清遠市、韶關市作為調查區域,每個區域選擇3~5個典型鄉鎮開展問卷調查。選擇配對的方式進行問卷調查,即在每個鄉鎮單位中,隨機選擇10~15名鄉鎮領導干部填寫領導問卷,并在其直接領導的下屬中隨機選擇一位填寫下屬問卷。領導問卷測量下屬的職場偏差行為,下屬問卷測量領導的辱虐管理行為以及下屬感知的心理契約違背情況,填寫完畢后現場回收、編組。測試中一共發放500份配對問卷(下屬及其直接領導),實際回收問卷461份,剔除無效問卷68份。最后得到有效的鄉鎮領導—下屬配對問卷共計393份(下屬問卷393份,領導問卷126份)。

2.2 測量問卷及量表

辱虐管理的測量:本文采用Tepper[15]編制的量表,該量表包括15個條目,1個維度[9]。心理契約違背的測量采用Robinson[23]編制的量表,該量表包括9個條目,2個維度(交易型心理契約違背、關系型心理契約違背)。鄉鎮公務員工作場所偏差行為測量:本文在參考Bennett[24]對企業員工偏差行為研究的基礎上,結合公務員工作特點,根據公務員偏差行為的指向對象將其結構維度劃分為4個方面:(1)組織導向偏差。指的是公務員故意針對組織(單位)做出的違反或背離組織規范的行為;(2)工作導向偏差。指的是公務員故意針對自己承擔的工作(任務)做出的違反或背離組織規范的行為;(3)人際導向偏差。指的是公務員故意針對其他同事做出的違反或背離組織規范的行為;(4)權力導向偏差。指的是公務員利用公共權力故意針對辦事人員做出的違反或背離組織規范的行為。

3 研究結果

3.1 變量的描述性統計分析

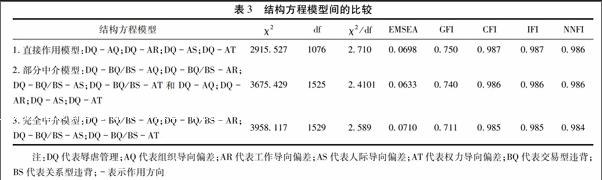

本文采用LISREL 8.7和SPSS19.0進行統計分析。描述性統計、內部一致性信度、相關分析采用SPSS19.0進行分析;驗證性因子分析、中介作用的結構方程檢驗,采用LISREL8.7進行分析。變量的描述性統計分析結果如表1所示,其結果表明,7個變量之間呈現顯著正相關;交易型違背及關系型違背與組織導向偏差、人際導向偏差、工作導向偏差、權力導向偏差之間顯著正相關。結果表明能夠對變量之間進行進一步的關系分析。

3.2 變量的信度及效度檢驗

在對量表信度進行分析之后發現:辱虐管理、交易型違背、關系型違背、組織導向偏差、人際導向偏差、工作導向偏差、權力導向偏差的α系數分別為0.972、0.855、0.871、0.973、0.955、0.959、0.950,數據說明變量的內部一致性系數較高。

同時,本文對辱虐管理、組織導向偏差、人際導向偏差、工作導向偏差、權力導向偏差、交易型契約違背及關系型違背構成的7因子模型進行結構效果的檢驗。進行驗證性因子分析,選取指標RMSEA、Χ2/df、NFI、CFI、IFI、NNFI進行區分效度的驗證,從數據結果中可以發現,相對于模型2、模型3、模型4的結果而言,模型1(嵌套模型)的擬合度系數更高。這說明:模型1內部各個變量之間的區分性擬合指數較好,更為適合進行下一步的路徑模型檢驗。

3.3 中介作用的結構方程模型檢驗

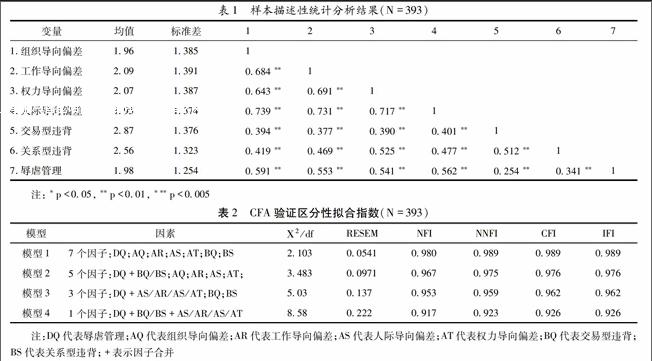

本文首先檢驗辱虐管理對工作場所偏差行為的直接作用,直接作用模型的擬合指數達到了標準(Χ2/df=2.710,EMSEA=0.0698,GFI=0.750,CFI=0.987,IFI=0.987,NNFI=0.986)。模型擬合系數說明,辱虐管理負向影響鄉鎮公務員的工作場所偏差行為。

同時,為了驗證心理契約違背在辱虐管理和工作場所偏差行為之間的中介作用,驗證辱虐管理和工作場所偏差行為、心理契約違背顯著相關。本文比較了完全中介模型和部分中介模型(假設模型),以便于確定心理契約違背在辱虐管理和工作場所偏差行為之間是起完全中介作用還是僅具有部分中介作用。兩個嵌套模型之間的比較結果依據ΔΧ2及Δdf之間的差異性來進行判斷。如果不同模型之間的卡方差異不顯著,盡量選擇路徑較簡單的模型,但是如果不同模型之間的卡方差異顯著,則選擇路徑較為復雜的模型[25]。

表3中,模型2屬于部分中介模型(假設模型),該模型增加了辱虐管理到工作場所偏差行為的直接路徑,模型2的擬合優度水平及路徑系數都達到了顯著性水平(ΔΧ2=0.1789,Δdf=4,P<0.01)。根據溫忠麟等建議的中介作用判斷指標及模型比較依據[25],傾向于接受表3中模型2的結構,即心理契約違背在辱虐管理和鄉鎮干部工作場所偏差行為之間起到了部分中介作用。

4 結論與討論

本文以廣東省典型地區的393名鄉鎮公務員及其126名直接領導為配對樣本,采用驗證性因子分析以及路徑分析對辱虐管理-心理契約違背-公務員工作場所偏差行為進行檢驗,探討心理契約違背在鄉鎮公務員上級領導辱虐管理影響工作場所偏差行為的影響機制。研究結果表明:作為組織的實際代理人,上級領導的辱虐管理是影響鄉鎮公務員工作場所偏差行為產生的重要原因之一。上級的辱虐管理行為會影響下屬對組織的心理契約評價,導致下屬的心理契約違背,在鄉鎮行政機關這種高權力距離的環境下,下屬會避免采用和上級的直接沖突,而是采取組織導向偏差、工作導向偏差、人際導向偏差和權力導向偏差這樣的隱性糾葛和沖突,這就可能造成對組織、工作、同事以及辦事人員的損害。

從本文的創新來看:首先,本文明確了公務員工作場所偏差行為特點。與對公務員的其他負向行為研究不同,公務員工作場所偏差行為專注于研究公務員履行職務的過程中違反組織規范的行為,這就與公務員的個人偏差行為區分開來,而且部分程度不嚴重的工作場所偏差行為處于正常職務行為和違法犯罪行為之間的“灰色地帶”。這說明除了法律法規的約束以外(主要針對職務犯罪行為),公務人員的工作場所偏差行為也需要進行更為細致的監督和規范,廣大人民群眾在日常生活中對一些公務員的不滿意正是源自于這些“偏差行為”。其次,本文較為全面地歸納了鄉鎮公務員工作場所偏差行為的主要內容,從偏差行為的指向對象將公務員工作場所偏差行為劃分為組織導向偏差、工作導向偏差、人際導向偏差和權力導向偏差這4個維度。第三,本文分析了鄉鎮公務員工作場所偏差行為的影響因素以及作用機理,對探討辱虐管理如何影響鄉鎮公務員工作場所偏差行為的機理做出了嘗試。本文發現:作為組織代理人,上級領導的負向行為同樣會破壞鄉鎮公務員的心理契約,影響了鄉鎮公務員的工作場所偏差行為。在鄉鎮行政機關內部,下屬心理契約的形成過程中較為重視對領導關系的認同,領導個人對下屬的不謹慎言行容易影響下屬對組織的評價,并對組織的認知和歸屬進行負面的評判。因此,降低當前鄉鎮公務員工作場所偏差行為非常重要的途徑就是改進領導方式,鑒別并制止辱虐管理或帶有辱虐傾向的管理方式,及時防范辱虐管理等負向領導消極影響的產生和擴大。

需要指出的是,本文仍然是對公務員工作場所偏差行為內涵及影響機理的探索性工作。未來的研究應當對較大范圍內的樣本進行探討,包括更多地區、更高職務公務員的職務偏差行為以及采用追蹤數據在不同時間點進行測量,以使研究具有更廣泛的代表性。對于鄉鎮公務員工作場所偏差行為還有很多問題值得進一步深入探討,包括更多組織層次以及個人層次前因變量以及中介變量的作用,以更好地揭示鄉鎮公務員工作場所偏差行為的影響機理。

參考文獻:

[1]徐晨,王振亞. 市場化進程中鄉鎮政府“行為悖論”的發生學解析[J].西北大學學報,2016(3):138-145.

[2]Robinson S L, Bennett R J.Development of a Measure of Workplace Deviance[J].Journal of Applied Psychology,2000,85(2) : 349 -360.

[3]Berry C M, Sackett P R. Interpersonal Deviance,Organizational Deviance,and Their Common Correlates: A Review and Meta-Analysis[J]. Journal of Applied Psychology,2007,92,(2): 410-424.

[4]Zellars K L, Tepper B J, Duffy M R. Abusive Supervision and Subordinates' Organizational Citizenship Behavior[J]. Journal of Applied Psychology,2002,87(6):1068-1076.

[5]Brown M E, Trevi O L.Socialized Chrismatic Leadership,Values Congruence,and Deviance in Work Groups[J].Journal of Applied Psychology,2006,91(3): 954-962.

[6]張汝立.目標、手段與偏差——農村基層政權組織運行困境的一個分析框架[J].中國農村觀察,2001( 4) :52-58.

[7]徐元善,周定財.服務型政府視角下鄉鎮公務員倫理精神的缺失與重塑[J]. 理論探討,2011(10):151-154.

[8]Spector P E. Counter Productive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets[C]. Washington, DC: APA, 2005.151-174.

[9]顏愛民,高瑩. 辱虐管理對員工職場偏差行為的影響:組織認同的中介作用[J].首都經濟貿易大學學報,2010(6):55-61.

[10]Tepper B J. Consequences of Abusive Supervision[J]. The Academy of Management Journal, 2000,43(2):178-190.

[11]Cropanzano R,Prehar C A,ChenP Y. Using Social Exchange Theory to Distinguish Procedural from Interactional Justice[J].Group and Organization Management, 2002(27):324-351.

[12]Biron M.Negative Reciprocity and the Association Between Perceived Organizational Ethical Values and Organizational Deviance [J]. Human Relations,2010, 63 (6) :875-897.

[13]劉穎.組織中的上下級信任[J].理論探討,2005(5):60-64.

[14]彭草蝶,儲小平,黃嘉欣,易 洋.苛責式督導、組織公正與員工偏差行為[J].南方經濟,2013(9):8-16.

[15]Aselage J, Eisenberger R. Perceived Organizational Support and Psychological Contracts: A Theoretical Integration[J]. Journal of Organizational Behavior, 2003,24(5): 491-509.

[16]Morrison E W,Robinson S L. When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops[J]. Academy of Management Review, 1997,22( 4):321-334.

[17]Rozhan O, Rasidah A N. Psychological Contract Violation and Organizational Citizenship Behavior[J]. Gadjah Mada International Journal of Business, 2005, 7 (3): 325-349.

[18]周業柱,倪良新,劉利敏.安徽省鄉鎮公務員隊伍建設存在的問題與對策[J].安徽行政學院學報,2015(6):14-19.

[19]Mitchel M S, Ambrose M L. Abusive Supervision and Workplace Deviance and the Moderating Effects of Negative Reciprocity beliefs[J]. Journal of Applied Psychology,2007, 92 (4):1159-1168.

[20]Restubog D,Scott K L, Zagenczyk T J. When Distress Hits Home: The Role of Contextual Factors and Psychological Distress in Predicting Employees, Responses to Abusive Supervision[J]. Journal of Applied Psychology,2011,96( 4) :713- 729.

[21]Chen Z X, Tsui A S, Zhong L F. Reactions to Psychological Contract Breach: A Dual Perspective[J]. Journal of Organizational Behavior, 2008, 29(5):527-548.

[22]孫健敏,宋萌,王震. 辱虐管理對下屬工作績效和離職意愿的影響:領導認同和權力距離的作用[J].商業經濟與管理,2013(3):45-53.

[23]Robinson S L, Kraatzm, Rousseau D M. Changing Obligations and the Psychological Contract : A Longitudinal Study[J].Academy of Management Journal,1994,37(3):321-332.

[24]Bennett R J, Robinson S L. The Development of a Measure of Workplace Deviance[J]. Journal of Applied Psychology, 2000,85(3):349-360.

[25]溫忠麟,侯杰泰.馬什赫伯特結構方程模型檢驗:擬合指數與卡方準則[J].心理學報,2004(2):186-194.

(責任編輯:秦 穎)