灰樹花新品種“梯灰1號”的生物特性及栽培要點

黃春燕 楊 鵬 萬魯長 謝紅艷 宮志遠

(山東省農業科學院農業資源與環境研究所/農業部黃淮海平原環境重點實驗室/山東省農業面源污染防控重點實驗室,山東濟南250100)

灰樹花(Grifola frondosa),又名貝葉多孔菌、千佛菌、栗子蘑、天花、云蕈、蓮花菌等,其肉質脆嫩,營養豐富,含有多種生物活性物質,其含多糖具有明顯的抗腫瘤、改善免疫系統功能的作用。灰樹花人工栽培研究始于日本,上世紀80年代實現了工廠化生產。我國采食野生灰樹花有近50年歷史,但人工栽培起步較晚,在20世紀80年代初開始對灰樹花進行人工馴化栽培[1,2]。

山東省境內地貌復雜,山地約占山東省總面積的15.5%,丘陵占13.2%,氣候屬暖溫帶季風氣候類型,降水集中,雨熱同季,適合灰樹花生長發育,灰樹花野生種質資源豐富[3,4]。“梯灰 1 號”是由濟南市南部山區栗樹林下采集的野生菌株經過系統選育而獲得的優良菌株。2014-2015年在山東省進行區域試驗和生產試驗,結果表明,“梯灰1號”中熟、豐產、穩產、商品性好,適合在山東省推廣栽培。

1 選育經過

以山東濟南山區采集的野生菌株為出發菌株,對生理特性進行研究以確定其特異性,并通過菌絲生長特性、發菌特性、出菇特性等系統選育獲得高產優良菌株,暫定名“梯灰1號”。2014-2015年,在山東省進行區域試驗和生產試驗,結果表明,“梯灰1號”豐產、穩產、商品性好。

2 品種特性

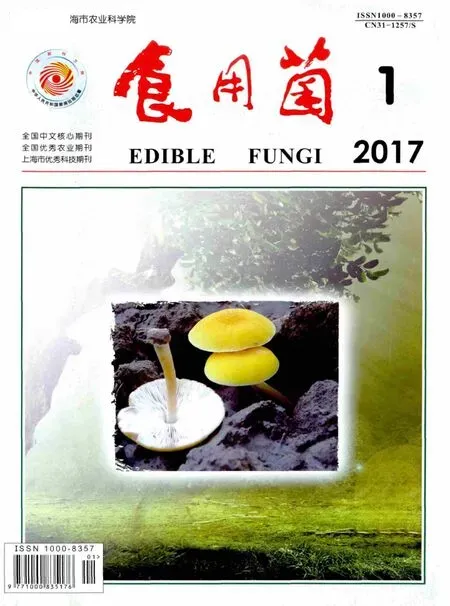

“梯灰1號”子實體大朵、疊生、菇形較緊湊(圖1)、叢寬25~40 cm,重2~3 kg;子實體肉質、口感脆嫩、風味濃郁,品質佳;菌柄短、扁平,長0.5~1.5 cm,寬1~3 cm,厚4~8 mm,多分枝,末端生匙狀至扇形菌蓋;菌蓋直徑2~6 cm,表面黃褐色至深褐色,菌肉厚2~6 mm,白色;菌孔近圓形至長橢圓形,菌蓋邊緣菌孔細小近圓形,近菌柄處菌孔粗大、呈長橢圓形,孔面白色。

圖1 灰樹花新品種“梯灰1號”子實體

3 生物學特性

3.1 生長特性“梯灰1號”菌株好氧、喜光。人工栽培可利用雜木屑、棉子殼、玉米芯等作為碳源。氮源以有機氮最適宜菌絲生長,生產中可添加玉米粉、麩皮、大豆粉等氮源。

3.2 溫度“梯灰1號”菌株的菌絲生長適宜溫度為23~26℃;原基分化溫度15~20℃;子實體發育溫度為12~27℃,最適為17~22℃。

3.3 水分與空氣相對濕度“梯灰1號”菌株的菌絲體生長階段,培養料的含水量以60%~63%為宜,發菌期空氣相對濕度控制在60%~70%,子實體生育期需要充足的水分,菇房的空氣相對濕度應保持在90%左右。

3.4 空氣“梯灰1號”菌株好氧性強,不論在菌絲生長階段還是子實體發生階段都需要充足的氧,CO2濃度過高,菌絲細弱,分枝少,子實體生長遲緩、不分化,菌蓋開片難、易畸形。

3.5 光照“梯灰1號”菌絲生長階段不需要光照,原基發生時需散射光的刺激,子實體階段給予一定的光照,有利于加深菌蓋的色澤,減少畸形菇的發生。

3.6 pH“梯灰1號”菌株適宜在微酸性環境中生長,菌絲生長最適pH為5.5~6.5,子實體生長階段以pH4.0~5.0為宜。

3.7 生長周期適溫條件下,在PDA平板上菌絲日均生長速度為3.3~3.5 mm/d,在棉子殼、木屑固體培養基上菌絲日均生長速度為3.5~3.9 mm/d,規格為18 cm×35 cm料棒35~40 d完成發菌,后熟期10~15 d,割口后6~8 d形成原基,原基分化3~5 d,原基形成到采收15~20 d。溫度略低生長周期延長,品質較優;隨著溫度升高生長周期縮短,品質下降。

4 適應地區及栽培技術要點

4.1 適應地區“梯灰1號”適于在山東省各地林下拱棚、溫室大棚熟料覆土或半覆土栽培。春栽1-3月接種,4-6月出菇;秋栽6-7月份接種,9-10月出菇。

4.2 培養料配方基本配方為闊葉樹木屑40%~60%,棉子殼20%~40%,麩皮或米糠15%~18%,石膏1%,紅糖1%,料水比1∶1.3。可根據當地原材料適當調整配方組成。

4.3 栽培方式以菌棒覆土或半覆土栽培為例,后熟完成的菌棒脫袋后擺入預先挖好的地畦中。全覆土栽培:菌棒上覆1~1.5 cm厚的沙壤土;半覆土栽培:菌棒四周縫隙填沙壤土,表面裸露。全覆土栽培產量高但菇底易帶泥沙影響品質,半覆土栽培產量稍低但子實體干凈品質好。覆土以沙壤土為宜,使用前應做好滅菌、殺蟲工作。

4.4 出菇管理應根據栽培情況及時調節溫度,空氣相對濕度、光、氧氣,促進原基分化。溫度以20℃左右為宜,空氣相對濕度應控制在85%~90%,噴水要勤、細、勻,防止覆土及菇表干燥;光線以散射光為宜;通風要勤,避免大風直吹。

4.5 采收當菇片充分分化,葉片邊緣已無灰白色的生長環,并稍內卷時采摘,采后立即用小刀切除根部泥沙,并清除菇體上的其他雜物,鮮銷或干制。

——山東省濟寧市老年大學之歌