我國農(nóng)村土地制度變遷的經(jīng)濟(jì)績效分析

孫能利

摘要:本文梳理了從建國以來三次農(nóng)村土地制度變遷,并利用相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)構(gòu)建了生產(chǎn)函數(shù)模型,實(shí)證分析了我國三次農(nóng)村土地制度變遷的經(jīng)濟(jì)績效。實(shí)證結(jié)果表明:家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制度較農(nóng)村土地農(nóng)民所有的制度、農(nóng)村土地集體所有的制度更能促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的效率;另外通過斷點(diǎn)回歸發(fā)現(xiàn),以1994年為轉(zhuǎn)折點(diǎn),家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制度后期的制度效應(yīng)明顯弱于前期。論文基于此提出了我國農(nóng)村土地制度改革的方向及建議。

關(guān)鍵詞:農(nóng)村土地制度 經(jīng)濟(jì)績效 johansen檢驗

農(nóng)村土地制度是我國經(jīng)濟(jì)制度的核心,關(guān)切著農(nóng)民福利、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。建國以來,我國經(jīng)歷三次較大的土地制度變遷,即農(nóng)村土地農(nóng)民所有制、農(nóng)村土地集體所有制及家庭承包責(zé)任制。顯然,隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,農(nóng)村土地制度的替代和轉(zhuǎn)化對于如何激勵農(nóng)民生產(chǎn)積極性,進(jìn)而調(diào)整生產(chǎn)要素組合投入及最終農(nóng)業(yè)產(chǎn)出具有重大影響。基于此,本文首先對我國三次大的農(nóng)村土地制度改革進(jìn)行系統(tǒng)梳理,并構(gòu)建生產(chǎn)函數(shù)模型定量分析要素投入的貢獻(xiàn)變化以測度制度經(jīng)濟(jì)績效,為我國農(nóng)村土地制度改革方向及趨勢提供理論支撐。

一、農(nóng)村土地制度的歷史變遷

我國農(nóng)村土地制度經(jīng)歷了農(nóng)村土地農(nóng)民所有制、農(nóng)村土地集體所有制及家庭承包責(zé)任制三次大的變革,每一次制度改革都是基于農(nóng)村發(fā)展現(xiàn)狀和歷史事實(shí),對于解放農(nóng)村生力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

1.農(nóng)村土地農(nóng)民所有制(1949年-1956年)

建國之初,我國實(shí)行了土地農(nóng)民所有權(quán)制度并建立了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)互助組、初級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社等,農(nóng)民可以自由加入和退出,廣大農(nóng)民成為土地的主人,極大地解放了農(nóng)村的生產(chǎn)力,促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,這種制度下土地所有權(quán)歸農(nóng)民所有,生產(chǎn)資料共享,農(nóng)民之間聯(lián)系加強(qiáng),農(nóng)民的生產(chǎn)積極性空前提高,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到了極大發(fā)展。但同時,由于土地規(guī)模小,生產(chǎn)工具不足等不利于農(nóng)村機(jī)械化生產(chǎn),生產(chǎn)成本相對較高,抵御自然災(zāi)害能力也較差。更為重要的是受重工輕農(nóng)等政策的影響,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施較差也限制了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化。

2.農(nóng)村土地集體所有制(1957年-1978年)

為克服了農(nóng)民分散經(jīng)營、生產(chǎn)成本過高、抵御自然災(zāi)害能力較差的特點(diǎn),1956年第一屆全國人民代表大會第三次會議通過了《高級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社會示范章程》規(guī)定:“入社的農(nóng)民必須把私有的土地和耕畜、大型農(nóng)具等主要生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)為合作社集體所有”。這樣,土地集體所有制全面實(shí)施。農(nóng)民集體參加勞動,生產(chǎn)資料歸集體所有,統(tǒng)一經(jīng)營和分配。

農(nóng)村土地集體所有制下土地、生產(chǎn)資料、生產(chǎn)成果都?xì)w集體所有,雖然有利于規(guī)模農(nóng)業(yè)的發(fā)展,但農(nóng)民被強(qiáng)制加入合作社,嚴(yán)禁退出,造成了諸多“搭便車”的現(xiàn)象及監(jiān)督成本過高的問題。

3.家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制(1978年-至今)

1978年后,我國開始推廣家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制度,實(shí)現(xiàn)了土地所有權(quán)和使用權(quán)的分離。以家庭為生產(chǎn)單元的制度,激發(fā)了農(nóng)民生產(chǎn)主動性和積極性,減少了監(jiān)督成本,解決了多勞與少得或不得的矛盾,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的又一次增長潮。但是隨著社會經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入,家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制的弊端也逐漸凸顯,如農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)邊界不清晰導(dǎo)致土地增值的產(chǎn)權(quán)糾紛現(xiàn)象日益突出,土地流轉(zhuǎn)和配置效率較低,且以家庭為生產(chǎn)單元的模式不利于土地績效的提升和規(guī)模化生產(chǎn)要求等。

二、農(nóng)村土地制度變遷經(jīng)濟(jì)績效的測度

土地制度變遷的根本是保護(hù)農(nóng)民利益,促進(jìn)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展。因此,土地制度變遷主要圍繞著如何激發(fā)農(nóng)民生產(chǎn)積極性,如何激勵農(nóng)民選擇合適的生產(chǎn)要素投入進(jìn)而影響農(nóng)業(yè)產(chǎn)出,如是,為分析不同土地制度績效,生產(chǎn)要素的投入產(chǎn)出彈性成為重要指示性指標(biāo),通過測度要素的投入產(chǎn)出彈性以甄別制度變遷績效,探尋其演變規(guī)律及可能趨勢,為未來我國農(nóng)村土地制度改革提供路徑選擇。

1.模型及數(shù)據(jù)說明

本文采用生產(chǎn)函數(shù)如下:

Logy=B0+B1Loglabor+B2Logland+B3Logfer+ε

其中,Y表示農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值,本文采用中國統(tǒng)計年鑒提供的種植業(yè)產(chǎn)值作為產(chǎn)出變量。Labor表示勞動投入,本文用鄉(xiāng)村從業(yè)人員表征農(nóng)業(yè)勞動力投入,其中由于1949年至1951年的數(shù)據(jù)缺失,本文采用Holt兩參數(shù)平滑法對缺失值進(jìn)行了估計,其中兩個平滑系數(shù)分別取0.15、0.1。fer表示化肥投入,1949-1969年的部分?jǐn)?shù)據(jù)采用Holt平滑法并綜合考慮了實(shí)際意義和估計誤差的情況下,參數(shù)取值0.4。數(shù)據(jù)來源于《新中國六十年統(tǒng)計資料匯編》、《2015年中國統(tǒng)計年鑒》、《新中國農(nóng)業(yè)60年統(tǒng)計資料》和歷年《中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒》。

2.實(shí)證結(jié)果

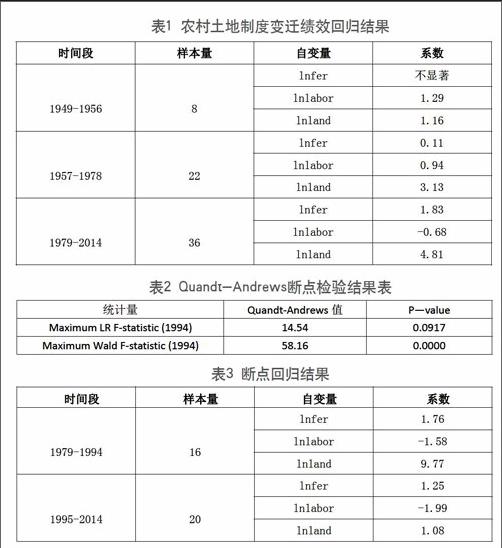

為避免偽回歸,保證時間序列的平穩(wěn)性,本文對所有變量進(jìn)行ADF檢驗,結(jié)果顯示5%的顯著水平下,所有變量均為一階單整。三個階段的模型實(shí)證結(jié)果見表1。

從表1可見:第一,家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制情景下,化肥投入和土地對農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)顯著大于其他土地制度;第二,農(nóng)村土地集體所有制度情景下,勞動投入對農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)均小于農(nóng)村土體農(nóng)民所有制情景;第三,家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制情景下,勞動投入的減少反而能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的增加。

家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制情景下,勞動投入的彈性為負(fù),說明家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制經(jīng)濟(jì)績效可能存在結(jié)構(gòu)變化,本文利用chow檢驗建立斷點(diǎn)回歸模型,以測度制度績效的演變趨勢及規(guī)律。根據(jù)Quandt-Andrews斷點(diǎn)檢驗(表2),我們發(fā)現(xiàn)1994年為結(jié)構(gòu)變化斷點(diǎn)。

我們分別構(gòu)建了1979-1994年及1995-014年兩個生產(chǎn)函數(shù)的協(xié)整模型,結(jié)果見表3。

表3結(jié)果顯示,家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制度績效的確在1994年發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化,且化肥和土地的投入對農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的貢獻(xiàn)都在下降,勞動力的投入產(chǎn)出彈性負(fù)向調(diào)整明顯,該實(shí)證結(jié)果說明,家庭聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營制到了必須進(jìn)行調(diào)整的階段,生產(chǎn)要素的投入產(chǎn)出彈性持續(xù)下降,不僅抑制了農(nóng)民積極性,也不利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化及產(chǎn)業(yè)化。目前農(nóng)村勞動力的大量流失應(yīng)證了模型結(jié)果,即勞動投入的減少反而能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的增加,造成了大量耕地荒蕪,資源浪費(fèi),嚴(yán)重地影響了農(nóng)村居民社會福利改善及農(nóng)業(yè)競爭力。

三、農(nóng)村土地制度改革思考

農(nóng)村土地制度改革以激發(fā)農(nóng)民的積極性為源東力。—方面,土地是農(nóng)民的生產(chǎn)資料,也是生活保障,只有在制度框架下保證土地產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)性和土地使用權(quán)的確定性,才能充分調(diào)動農(nóng)民的積極性。另一方面,農(nóng)村土地制度改革必須充分尊重農(nóng)民的選擇。只有在充分尊重農(nóng)民選擇權(quán)利的基礎(chǔ)上,最大程度地保障農(nóng)民切身利益,調(diào)動農(nóng)民的創(chuàng)造性集中廣大農(nóng)民的力量去發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。

農(nóng)村土地制度的改革要體現(xiàn)包容性增長思路即兼顧效率與公平。—方面,農(nóng)村土地制度的改革要著重效率的提升。只用通過設(shè)計有效的土地配置制度,降低交易成本才能充分提高土地的使用效率和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出,同時要建立完善的生產(chǎn)要素流通及市場機(jī)制,讓要素有序、自由流動,從而使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素以合理的比例相結(jié)合以提升土地產(chǎn)出率。另一方面,農(nóng)村土地制度的改革要力求公平。在農(nóng)村土地制度改革中,應(yīng)該注重農(nóng)村土地的保障功能和社會公平,維護(hù)和保障農(nóng)民的生存和發(fā)展權(quán)利,從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)村社會的穩(wěn)定發(fā)展。

農(nóng)村土地制度的改革應(yīng)以產(chǎn)權(quán)改革為重點(diǎn)。要解決當(dāng)前農(nóng)村土地所有權(quán)模糊等問題,將農(nóng)村土地所有權(quán)主體及其權(quán)利界限以法律形式明確,厘清產(chǎn)權(quán)邊界,讓農(nóng)民能夠以各種形式轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),實(shí)現(xiàn)土地流轉(zhuǎn)的合理機(jī)制,創(chuàng)新農(nóng)村土地經(jīng)營模式,從而提高土地利用效率和經(jīng)營收益。