修昔底德陷阱的文化闡釋

黃彥程

(廣西壯族自治區(qū)黨委宣傳部 調研室,廣西 南寧 530022)

古希臘的雅典與科林斯由于伊庇丹奴和波提狄亞的爭端而發(fā)生戰(zhàn)爭,科林斯人向斯巴達人求援,斯巴達的介入導致了伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭在公元前431年爆發(fā)。古希臘學者修昔底德在《伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭史》中關于這場戰(zhàn)爭的起因,闡述了一個極富洞見的觀點,指出戰(zhàn)爭“不可避免的真正原因是雅典勢力的增長和因而引起斯巴達的恐懼”[1]。即斯巴達與雅典的戰(zhàn)爭在何時何地由何種導火索引爆是偶然的,而兩者的沖突與戰(zhàn)爭本身卻是必然。一位美國學者通過對西方歷史上大國興衰進行考察,認為修昔底德的觀點對大國關系具有普遍適用性,并提出“修昔底德陷阱”的概念,指出新興大國崛起必然與原有大國發(fā)生沖突,并且大部分情況下會演變?yōu)閼?zhàn)爭,中美兩個大國的關系也同樣面臨著修昔底德陷阱,中國的崛起必然會對美國主導的國際秩序形成挑戰(zhàn),而美國也必然要回應這一挑戰(zhàn),從而使得中國與美國之間不可避免地陷入對抗與沖突。[2]然而,用修昔底德陷阱觀察西方的大國興衰是準確的,但以此評估中國的發(fā)展和中美關系卻是對修昔底德陷阱的誤讀。

一、關于修昔底德陷阱的誤讀

修昔底德對此洞若觀火,他指出斯巴達與雅典爆發(fā)戰(zhàn)爭不可避免的原因是雅典“勢力的增長”和因而引起斯巴達的“恐懼”。這里的關鍵詞是“勢力的增長”和“恐懼”,為什么雅典的勢力增長會引起斯巴達的恐懼,“勢力的增長”和“恐懼”之間還空缺一個邏輯環(huán)節(jié)。簡言之,一個龐然大物(大國)并不一定令人恐懼,當這個龐然大物會傷害人、給人帶來危險時,才會讓人恐懼,也才是恐懼的真正原因。比如人們不害怕牛馬,可是豺狼比牛馬要小得多,但人們卻害怕豺狼。

決定一個龐然大物是否會傷害人的關鍵在于它的本性,一山不容二虎是由虎的本性決定,而一山可以容一群羊則是由羊的本性決定。對動物而言,會否傷害人,其本性由自然生成。但對一個民族、國家而言,其本性則是由文化熏陶而成。民族由文化融凝而成,文化塑造了一個民族的精神特質、追求向往、禁忌與偏好,并作為一種文化基因在一個民族的歷史中遺傳、解讀和表達。故一個民族的本性是由一個民族的文化所決定,只有從斯巴達和雅典的文化差異角度去認識和理解他們的民族特性,尋找雅典日益強大為什么會令斯巴達感到恐懼的根源,才能正確解讀修昔底德陷阱。換言之,沖突的原因不是大國,而是大國這一符號下的具體戰(zhàn)略,大國的戰(zhàn)略體現的正是大國的文化,文化才是沖突的根源。

當以修昔底德陷阱限定中美關系時,忽略了大國之間的文化因素,將修昔底德的觀點簡單表達為任意的大國關系必然歪曲修昔底德的原意,得出錯誤的結論。

二、斯巴達與雅典的文化差異

文化,與自然相對,一切人為的非自然的即為文化的。文化孕育產生于人類的生產生活方式,文化的差異最初來自地理環(huán)境的因素。某一地理環(huán)境決定了這一特定地區(qū)人們的生產生活方式,這一生產生活方式會影響人的行為,而對這些行為的原因和目的的思考則形成了一些特定的,關于生死、人與人、人與社會、人與自然關系的觀念,這些觀念又反過來指導人的行為,一旦人們的行為開始脫離自然生物屬性而由觀念進行指導時,人也就從自然人走向了文化人,則可認為一種具有特定文化特征的部落、民族、國家的群體誕生了。

從文化起源的角度看,世界各地文化可歸為三種類型,游牧文化、農業(yè)文化和商業(yè)文化,而游牧文化和商業(yè)文化特征相似,又可看作同一類型[4]。在古希臘世界的斯巴達和雅典,由于生存環(huán)境不同,正好分屬于農業(yè)文化和商業(yè)文化兩種類型。

斯巴達主要以農業(yè)為生。農業(yè)生產固定在一塊土地上播種、灌溉、收獲,日復一日、年復一年,地力有限人力有限產出也有限,收成多寡依賴于風調雨順,物質上限總有定量。但農業(yè)生產饑能食、寒能衣,雖無巨富,卻能自給自足、衣食無憂。

雅典則是典型的商業(yè)文化,主要依靠貿易為生。貿易需要交往,不能只在一個地方,要四處奔走才能獲得機會賺取財富。其財富增長與個人活動能力和工具運用密切相關,越活躍、越頻繁、越大范圍地交易越能獲取財富,因此財富增長似乎總有可能、總無上限。但與農業(yè)財富不同,商業(yè)貿易雖更容易聚集財富,卻更依賴于金銀貨幣等符號財富作為媒介,便于積累卻饑不能食、寒不能衣,反而對外界產生強烈的依賴性。

(1)DDC灰土擠密施工。使用這種材料進行填土能夠有效消除地基的濕陷性,提升地基的質量和承載力,最大限度減少地基的變形。DDC灰土擠密主要是利用樁孔內深層強夯工藝,借助螺旋鉆將灰土分層注入孔內。夯實成樁同樣要分層進行,再通過反復錘擊來擴大樁徑。

這些農業(yè)文化與商業(yè)文化的特征造就了斯巴達和雅典不同的民族特性。

斯巴達求安而雅典求富。兩者對財富的認識決定了斯巴達人對金銀的輕視,他們甚至“禁止金銀貨幣,只準以鐵鑄錢”[3],而雅典人則渴望金銀。斯巴達成為伯羅奔尼撒同盟的領袖,對同盟國也沒有任何財富上的要求,同盟國無需向斯巴達納貢;而雅典則將同盟分為兩類,一類直接納貢,一類則要為雅典的戰(zhàn)爭提供海軍。[1]關于斯巴達的貧窮和雅典的富裕是當時的共識[1]。在一些體現巨大財力方面,斯巴達就遠遜色于雅典。比如城市建筑上,斯巴達“城內沒有壯麗的神廟和建筑物,而只是一些古老形式的村落的聚集,它的外表不如我們所料想的”,“后人很難相信這個地方曾經有過像它的名聲那么大的勢力”;反觀雅典“一個普通人從親眼所見它的外表來推測,會認為這個城市的勢力兩倍于它的實際情況”[1]。斯巴達追求安足,“不讓一個公民匱乏,也不讓一個公民富有”[3]。而雅典則在追逐財富中墮落,知識也作為商品被智者們兜售,這也是蘇格拉底反思批判雅典生活、柏拉圖將斯巴達生活哲學化為理想國的重要原因。

斯巴達好靜而雅典好動。斯巴達人偏于保守,依戀土地,不愿意離開自己的家鄉(xiāng),對于一切超出自己土地范圍之外的事物總是反應遲緩,盡可能置之不理。而雅典偏于沖動,總是希望不斷地向外開拓,“斯巴達人總是留在自己的家鄉(xiāng),而雅典人總是在海外”[1],總在不斷地探索新的事物和領域,往往孤注一擲,充滿冒險主義精神。斯巴達人散漫而雅典人團結。斯巴達屬于小農區(qū),水系單一,無大江大河,農業(yè)生產更多承應天時,生活自給自足,這也導致人與人關系簡單;而雅典人進行貿易總在異國他鄉(xiāng),主顧敵我之間涇渭分明,族群身份認同強烈。

斯巴達人是防御型而雅典是侵略型。前文指出斯巴達人是散漫的,這似乎與“斯巴達三百勇士”的印象不符。事實上,斯巴達的作戰(zhàn)英勇主要來自對土地的重視,土地是農業(yè)的根本,也是斯巴達生存的底線,因此當波斯陸軍入侵希臘半島時,斯巴達人創(chuàng)造了悲壯的“溫泉關戰(zhàn)役”,這也是農業(yè)民族堅韌之所在。但一旦波斯陸軍撤退,斯巴達就根本無心戀戰(zhàn),早早打道回府。而雅典則遠不滿足于不受侵略,不但乘勝追擊,甚至主動發(fā)起進攻,對波斯進行劫掠,[1]這也是雅典取得希臘東部抗擊波斯領袖地位的根本原因。反之,雅典重視財富但對土地卻并不看重,第二次希波戰(zhàn)爭期間,雅典完全放棄了陸上城市。伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭前期,伯利克里說服雅典發(fā)動戰(zhàn)爭的理由也是雅典無需害怕斯巴達,因為雅典可以隨時放棄土地;而斯巴達國王勸阻斯巴達不要開戰(zhàn)的理由也在于此:土地對雅典無足輕重,斯巴達卻近乎沒有海軍。

三、修昔底德陷阱的文化本質

對斯巴達與雅典的諸多文化差異的梳理中,不難看出農業(yè)文化塑造的斯巴達具有一種保守和平的文化特征,而商業(yè)文化塑造的雅典則具有一種沖動侵略的文化特征。

農業(yè)民族主觀上的保守求安足和客觀上的貧窮決定了他們偏重于和平相處,人不犯我、我不犯人,斯巴達人認為“正當的行為是避免妨礙他人,也避免自己受他人妨礙”[1]。斯巴達人追求安寧,不富裕卻容易滿足;而雅典正相反,雖然富裕卻對外界有強烈地依賴性,極不安寧也不滿足,有著天然的商業(yè)和侵略沖動。事實上西方商業(yè)本身就起源于海盜。最初的海盜是一個職業(yè),而且被認為是一個正當的職業(yè),人們并不以海盜搶劫為恥[1]。海盜在搶劫中逐漸強大起來,控制了一個地區(qū),則成了殖民地的開端,殖民地正是海盜文化的表現,而殖民地幾乎貫穿了西方歷史。當一群海盜逐漸強大到可以抵御甚至消滅其他海盜,海盜則轉變?yōu)檎鴦菥碂o法搶劫時就產生了商業(yè)交換,這就是海洋商業(yè)帝國的起源。[1]對于商業(yè)文化的國家而言,侵略總貫穿其發(fā)展歷史。雅典的歷史不是在征服,就是在被征服,即使希波戰(zhàn)爭期間,“雅典發(fā)動的戰(zhàn)爭并不完全針對波斯的入侵,也有針對別國甚至同盟國的主動鎮(zhèn)壓”[1]。

通過斯巴達與雅典的文化比較,毋庸置疑兩者沖突的根源在雅典,雅典處于主動的一方。斯巴達不但在希波戰(zhàn)爭早期容忍著波斯,在雅典帝國擴張的初期,也都是采取容忍的態(tài)度。雅典通過詭計建筑戰(zhàn)爭要塞和城墻,最終也得到了斯巴達的容忍,對此“沒有任何怨言”[1]。

兩種文化的對比非常鮮明,雅典文化是帝國主義文化,在這一文化下形成的雅典國家戰(zhàn)略就是帝國主義的侵略和征服。斯巴達則不然,斯巴達自居住范圍大概形成后,則不再主動發(fā)起戰(zhàn)爭,甚至防御也是在極為被動的情況下進行。斯巴達與雅典的文化差異貫穿于修昔底德的《伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭史》,正是由于深刻洞見兩者文化的根本區(qū)別,修昔底德才作出斯巴達與雅典之間的戰(zhàn)爭不可避免的判斷,這才是修昔底德陷阱的真正含義。

修昔底德陷阱的本質是文化的沖突,是雅典商業(yè)文化對斯巴達農業(yè)文化的挑戰(zhàn),正是雅典文化的帝國主義特質“不讓自己享受安寧的生活,也不讓別人享受安寧的生活”[1],才導致斯巴達對雅典“勢力增長”感到“恐懼”,進而陷入修昔底德陷阱。

四、擺脫修昔底德陷阱的關鍵是“雅典悖論”

伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭的起因是雅典的帝國主義擴張戰(zhàn)略,對異己世界構成了威脅,而雅典的帝國主義正是雅典商業(yè)文化的必然邏輯指向。雅典的帝國主義起源于海洋商業(yè)文化,由于內不足而強烈依賴于外界交往,故而需要將外部的物質變成內部的,把別人的東西變成自己的。而直接財富如糧食衣物不利于商業(yè)交換和運輸儲存,因而刺激著雅典對金銀這種間接符號財富的需求,金銀又反過來刺激雅典的欲望。雅典一方面通過商業(yè)貿易擁有大量金銀,但金銀再多饑不能食、寒不能衣,只能繼續(xù)依賴交換。由于時刻需要面對交換的未知而產生一種強烈的不安全感,只有通過越來越多的財富才能獲得滿足和安全,于是又需要追求更多的財富。可以說富而不足、強而不安正是雅典文化人生的真實寫照,這種文化人生的困境可以稱之為“雅典悖論”。

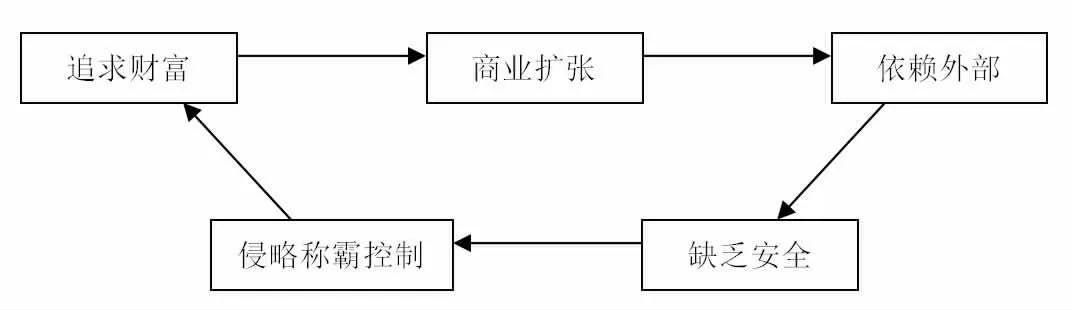

“雅典悖論”實際上是資本主義與帝國主義的耦合,其根源在于財富(金銀)反噬主導了雅典(社會生活)。財富越多就越需要商業(yè)貿易,通過交換將金銀轉變?yōu)橹苯拥奈镔|財富;越需要商業(yè)貿易就越依賴外部,實際上是將自身存在的基礎安置于自己控制不了的外在境地,從而也就越缺乏安全感;越沒有安全感就越需要征服、統(tǒng)治、稱霸,需要時刻掌控著外部,即激勵著帝國主義道路;而越是征服、統(tǒng)治、稱霸就越需要金錢的支持,越需要商業(yè)貿易,越需要發(fā)展資本主義,資本主義和帝國主義本是一體兩面;而擁有越多金錢又進一步刺激商貿依賴,進而更依賴外部,如此循環(huán)往復、永無止境(如圖一)。

圖一 雅典悖論示意圖

“雅典悖論”的邏輯指向正是商業(yè)(資本)主義和帝國主義道路,是“(雅典)的帝國主義政策造成了與斯巴達的摩擦不斷增長,并終于導致了伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭”[3]。

這種文化人生反映在雅典城邦內部,就是賢人政治難以在雅典立足,因為任何需要提升修養(yǎng)、控制欲望的審慎和節(jié)制都是雅典人所厭惡的。伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭的轉折點是雅典遠征西西里,而在貪婪與狂妄驅使下作出這一決定的正是雅典的民眾會議,修昔底德借著尼西阿斯的悲劇諷刺雅典人的墮落和貪婪埋葬了雅典。

雅典作為西方文明的源頭,對西方文化的發(fā)展和演變起著重要的“奠基者效應”。一方面,其對個人能力的推崇、對人性不同追求的包容、對工具的重視、對財產權的維護等,對西方的科技發(fā)展、政治建構,乃至今天的資本主義繁榮都有著不可忽視的重要影響;另一方面,“雅典悖論”也作為西方的文化基因,影響著西方的歷史進程。這既是為什么西方歷史上大國興衰無法擺脫修昔底德陷阱的根本原因,也是西方國家不能理解和平發(fā)展之中國道路的文化根源所在。

五、中美關系的文化分析

中美如何避開修昔底德陷阱構建新型大國關系,不能簡單地從新興大國與原有大國的關系出發(fā),而要從文化的角度分析。在斯巴達與雅典之間避開修昔底德陷阱的關鍵是雅典如何擺脫“雅典悖論”;而在當今中美之間則是應當客觀認識中美文化之差異并改進自身文化之不足,走出“雅典悖論”的文化邏輯。

中國文化是典型的農業(yè)文化,且在空間規(guī)模、歷史悠久、復雜程度上遠非斯巴達可以相提并論,其保守的和平文化對內極力阻止商業(yè)資本對政治、經濟、社會產生主導影響,故雖然古代中國城市興起之早、規(guī)模之大遠非歐洲可比,卻始終保持對資本的警惕和制約,沒有形成資本主義;對外則重點防止走向帝國主義道路,這種強大的文化力量是任何個人意志都無法抵抗的。比如中國鄭和下西洋帶去的是理解、友誼和繁榮,而哥倫布發(fā)現新大陸帶來的則是奴役、屠殺和滅絕,這些對比充分展示中西文化強盛時的歷史和影響,也是中西文化差異之明證。類似的事例充斥在中西歷史中,俯拾皆是,簡言之,中國的歷史充分證明了中國文化不存在“雅典悖論”的文化邏輯,用修昔底德陷阱觀察中國是對修昔底德陷阱文化本質的誤解。

但應當警惕的是,近代以來西方文化主導了世界發(fā)展進程,對包括中國文化在內的非西方文化形成巨大壓力,這些都對中國的發(fā)展產生了深刻影響,導致中國傳統(tǒng)的生產生活方式發(fā)生巨大變化。如何回應西方文化的挑戰(zhàn),重新樹立中華民族的文化自信,如何使中國傳統(tǒng)文化精神與現代生活相配合,是當代中國必須解答的課題,也是中華民族復興的題中之義。

就美國而言,擺脫“雅典悖論”的文化邏輯才是解決內政外交困境的治本之道。力圖一手通過美元的金融霸權操縱全世界的經濟運行;一手打著所謂“普世價值”的旗號推翻不親美政權的政治策略,在“國智漸開”的現代世界已經“路人皆知”,所謂“普世價值”的誘騙力越來越弱。這種時代背景下,美國如果不能徹底反思獨斷的“西方(歐洲)中心主義”,正視世界不同文化,審視自身資本主義和帝國主義的文化缺陷,走出“雅典悖論”,那么美國將始終面臨與所有異己世界陷入修昔底德陷阱的風險。

文化轉變必然是一個長期交往融合的過程。短期來看,中美之間是否會陷入沖突關鍵在美國能否正確地認識和理解中國歷史與現實,不要誤判中國的戰(zhàn)略和底線。比如農業(yè)文化融凝下的中國尚安樂,重視土地,是政權合法性的重要來源。這種歷史文化背景決定了和平發(fā)展是中國的戰(zhàn)略,領土完整是中國的底線。炒作中國威脅論完全站不住腳和毫無意義的;而圍繞中國周邊領土搬弄是非,妄圖以此遏制中國的行為更是非常危險和不負責任的。領土完整不應僅僅看作是中國政府的底線,而是中華民族的生存底線,這也是中國政府一再重申“捍衛(wèi)祖國領土完整的決心不會動搖”的原因和底氣所在。

六、結語

修昔底德陷阱本質上是文化問題,不是新興大國必然挑戰(zhàn)原有大國的秩序而導致沖突不可避免,而是帝國(資本)主義文化陷入“雅典悖論”后必然對異己世界構成威脅和挑戰(zhàn),并引起它方的回應,進而陷入修昔底德陷阱,從文化的視角審視修昔底德陷阱對當今世界至少有三點啟示。

一是應當正視修昔底德陷阱,它真實地存在于西方歷史中。修昔底德陷阱的關鍵在于“雅典悖論”,這是西方文化的困境,中國雖然不存在“雅典悖論”的文化邏輯。但作為西方的異己世界,如果西方不能走出“雅典悖論”,那么中國將一如既往繼續(xù)受到西方國家的誤讀、摩擦、挑戰(zhàn)。

二是避開修昔底德陷阱不應完全依賴經濟關系上的相互依存和軍事上的相互威懾。經濟全球化描繪了一個美好的藍圖,但是僅僅通過加大經濟交往并不能徹底避開修昔底德陷阱,經濟密切聯系既擴大了交往雙方的合作空間,也增加了相互之間沖突的可能和風險。經濟聯系越緊密、相互依存度越高并不代表沒有矛盾沖突,只能說明矛盾沖突爆發(fā)的成本在增加,軍事威懾也如此。一旦利益高于成本,抑或戰(zhàn)略判斷失誤,沖突風險依然存在。

三是修昔底德陷阱是一個文化問題,最終還需在文化層面加以解決。文化總是與某一特定區(qū)域人群之生活相配合,中西文化由于古代生存空間隔離與差異,其關注與側重也不盡相同。西方文化在工具利用、激勵個人欲望、財富積累、軍事擴張上有其長處,而中國文化則在心性修養(yǎng)、群己和諧、天人合一,尤其在以天下觀構建大同世界等諸多方面的探索和實踐,遠非西方文化可企及,對消解西方文化主導的現代世界面臨的國與國、人與人、人與社會、人與自然的沖突與困境具有重要意義。當前全球化導致東西交往日益密切深刻,文化也必將產生更多碰撞和融合,西學東擴,東學更應西進。要正確認識中國文化對當代世界的價值,堅定中國文化的自信,建立扎根中國的人文科學研究話語體系,闡釋好對內不被金錢控制、對外不擴張稱霸的中國道路、理論、制度的文化價值,為世界發(fā)展徹底消除金權政治、帝國主義、霸權主義,從而走出“雅典悖論”的文化困境,從根源上避開修昔底德陷阱貢獻中國智慧、提供中國方案。

[1]修昔底德,謝德風.伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭史[M].北京,商務印書館,2014.

[2]如何跨越“修昔底德陷阱”[EB /OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/08/c_128966932.htm,2016-9-15.

[3]羅素,何兆武,李約瑟.西方哲學史(上冊)[M].北京,商務印書館,2011.

[4]錢穆.文化學大義[M].北京,九州出版社,2011.