生物學核心素養導向的課堂教學

2017-04-11 17:30:24鄧過房

中學生物學

2017年3期

鄧過房

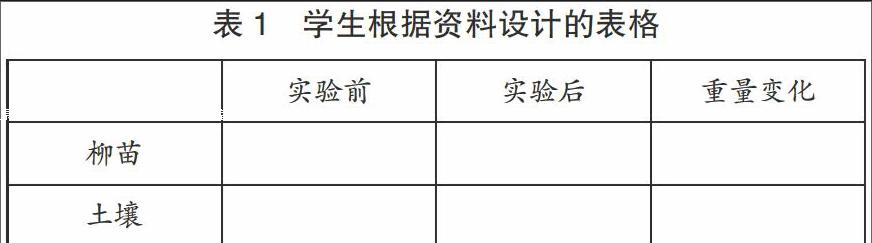

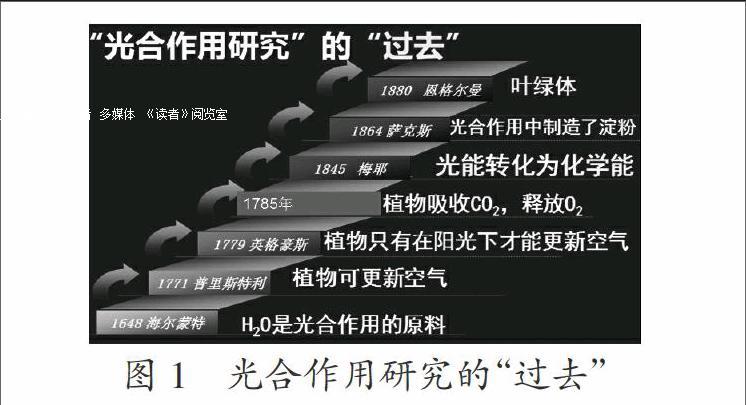

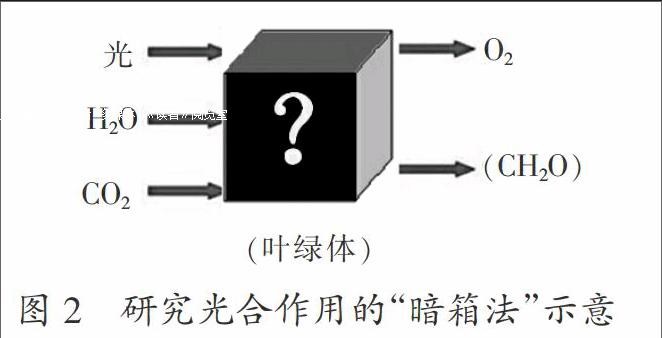

摘 要 借助300多年的光合作用科學史研究文化,以生物學核心素養為支點,搭載光合作用的“過去-現在-未來”為主線,設計“資料提煉-科學家扮演-小組合作-模型構建-展望未來”的生物學核心素養載體主軸,利用40分鐘的時間,培養學生不同層次的核心素養。

關鍵詞 生物學核心素養 光合作用 科學史 生物學教學

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

生物學核心素養是公民參加社會生活、經濟活動、生產實踐和個人決策所需的生物科學知識。那么,教師在具體的生物課教學過程中如何來提高學生生物學核心素養呢?教材文本、探究實驗、現實生活、自然環境都是培養學生核心素養的對話視角。教材上有很多重要結論、原理的科學探究過程,教師應用好教材上的這些經典實驗是培養學生生物學核心素養的重要途徑。

以人教版高中生物必修1第五章第四節第二課時“光合作用研究的‘過去、現在、未來”為例,讓學生感悟科學家嚴謹的科學態度、堅忍不拔的意志品質、細致的理性邏輯。本節課的學習,學生需要聯系物理、化學的相關知識,在細胞層次和細胞器的水平上來認識光合作用,形成分子與細胞水平認識生物體的結構與功能是相適應的生命觀念,關注光合作用研究的未來,能大膽發揮想象,樹立生命科學的創新意識和創新精神。

教學中教師以光合作用研究的“過去、現在和未來”為線索,以科學史中的若干個實驗為載體,在教學過程中多角度提出問題,引導學生在實驗探究中進行分析、邏輯推理,進而得出結論。……

登錄APP查看全文