苦參藥材商品規格及質量評價研究進展

郭偉娜+王軍+牛+倩

摘 要:苦參為我國常用中藥,在傳統中醫藥理論中有重要的應用價值。該文通過對亳州藥材市場苦參商品規格進行實地調查,結果發現:市場規格大致分為5種,其中部分規格與藥典規定不符。在此基礎上通過文獻檢索對苦參質量評價進行綜述,以期為苦參藥材商品規格等級科學劃分及品質評價提供依據。

關鍵詞:苦參;規格;質量;評價研究

中圖分類號 S567 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)06-0151-03

Research Progress on Commercial Specification and Quality Evaluation of Sophora flavescens Ait.

Guo Weina et al.

(Bozhou Vocational Techical College,Bozhou 236800,China)

Abstract:Radix Sophora flavescentis,used commonly in traditional Chinese medicine,it had important application value in the theory of traditional Chinese medicine.The authors investigated the commercial specification of Sophora flavescens in Bozhou medicine market,the results showed that:the market specifications were broadly divided into 5 kinds,some of which were inconsistent with the provisions of the Pharmacopoeia.Based on this,the quality evaluation of Radix Sophorae flavescens were summarized by document retrieval,in order to provide scientific basis for the scientific classification and quality evaluation of Radix Sophorae flavescens.

Key words:Sophora flavescens;Specification;Root;Matrine

中藥苦參始載于《神農本草經》,列為中品,藥用歷史悠久,為我國常用傳統中藥材之一,具有清熱燥濕,殺蟲,利尿的功效[1]。2015版《中國藥典》規定:中藥苦參來源于豆科苦參(Sophora flavescens)的干燥根[1]。現代藥理研究表明苦參具有燥濕、殺蟲、利尿、抑菌、抗病毒、抗腫瘤等多種藥理活性[2-4]。在醫藥、衛生、保健用品及農業領域均有應用。目前關于苦參的研究主要集中在化學成分和藥理作用領域,旨在評價藥材和開發新藥。而藥材的商品規格作為市場流通的表現形式,鮮有報道,因此筆者對亳州藥材市場的苦參商品規格進行了實地調查,在此基礎上,通過文獻查閱對苦參藥材質量評價進行綜述,以期為苦參商品規格制定和品質評價提供參考。

1 苦參藥材商品規格

1.1 苦參地下部分形態 苦參為多年生植物,草本或亞灌木,廣泛分布于我國南北各省。張萍等人對北京市懷柔區的苦參進行實地調查,指出:苦參的地下系統包括根和根狀莖,根狀莖上生有芽及向地上生長的莖[5],這一特點與甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.類似。隨后王軍等人對我國多處苦參進行調查,包括河北靈壽、山東蒙陰和淄博、安徽大別山等地[6],結果有兩種情況:分布于北方的地下部分具有根狀莖,且根狀莖占根系的較大部分,此類根系的根相對較細,直徑為3~5cm;而地處安徽大別山的苦參則沒有根狀莖,此類根系的根比前者粗壯,直徑可達9cm。由此可見,苦參的地下部分由根和根莖組成。

1.2 苦參商品規格

1.2.1 入藥部位調查 由于苦參地下部分復雜,對其藥用部位的表述存在爭議,藥典規定以根入藥,長期以來,苦參的藥用部位一直被認為是根。張萍等從全國31個省、市、自治區共搜集樣品54件,經鑒定均為根和根莖入藥[7]。筆者對亳州藥材市場的苦參進行調查后認為:苦參的入藥部位主要為根,只有少量根莖。其中根的直徑差異較大,圖1A所示為直徑1cm以下的根,肉眼看不到明顯的異常構造,圖1B中苦參藥材的中央均有凹凸不平的異常構造,且隨著根的增粗,異常結構也越加明顯,,研究報道:苦參根的異常結構是由于中央產生了異常形成層片段,進而形成異常維管束[6]。苦參藥材的根莖與根相比,斷面皮部極為狹窄,主要為木質部,中央可見白色泡沫狀的髓部,髓部直徑約占橫斷面直徑的1/3,如圖1C。

圖1 苦參藥用部位調查

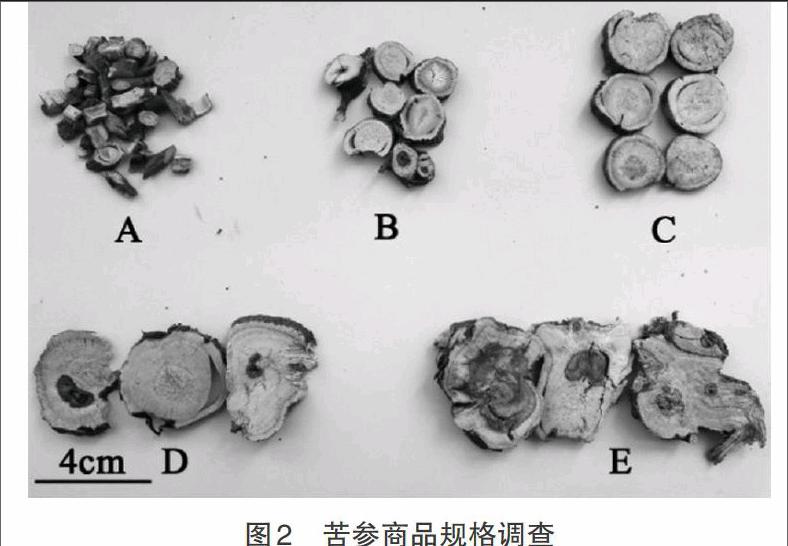

1.2.2 商品規格等級 藥材的商品規格與內在質量密切相關,而關于苦參商品規格分級標準的研究報道較少,調查顯示:亳州藥材市場的苦參以野生資源為主,主要來源于內蒙。商品規格按大小分等,大致有5種情況:直徑<1cm(圖2:A);直徑1~2cm(圖2:B);直徑2~3cm(圖2:C);直徑>3cm,枯朽部位較少(圖2:D)直徑>3cm,但枯朽部位較多(圖2:E)。調查結果與藥典描述存在以下差異:(1)藥典規定苦參加工時除去根頭和小支根,飲片直徑為1~6.5cm,但市場藥材直徑可達9cm,直徑小于1cm的根也同等入藥,這些與藥典規定不符的飲片規格是否為根頭和小支根尚有待深入調查。(2)藥典描述“苦參斷面的異型維管束呈同心性環列或不規則散在”,調查顯示,苦參斷面的異型維管束均為不規則散在。有研究報道:苦參斷面呈同心性環列的結構是由于韌皮纖維束斷續排列以及由維管形成層、口徑較大的導管群、異常薄壁細胞環帶干燥后形成[6],因此同心性環列的結構不屬于異型維管束的范疇。(3)直徑3cm以上的苦參飲片斷面多存在枯朽現象,這一現象在藥典中未見描述。(4)市場苦參存在少量根莖,與藥典規定的藥用部位不符。

圖2 苦參商品規格調查

2016年出版的《安徽省中藥飲片規格等級手冊》[8],苦參有兩種規格等級劃分方式,規格一依據直徑將苦參劃分三個等級,一等品直徑3~6.5cm,二等直徑1.5~2.5cm,三等品1.0~1.5cm;規格二苦參分統貨(過1mm孔眼的篩)、2毫篩(過2mm孔眼的篩)、4毫篩(過4mm孔眼的篩)、6毫篩(過6mm孔眼的篩)幾種。

2 苦參藥材質量評價

2.1 外觀性狀評價 《中藥大辭典》載“苦參,春秋采收,以秋采者為佳…以整齊,色黃白,味苦者為佳”[9],《中華本草》載:“以條勻,斷面黃白,味極苦者為佳”[10-11],《道地藥材圖典·三北卷》載“以根條均勻,不帶根頭及細根,外皮較細者為佳”[12],圖2規格A根很細,規格D和E斷面枯朽,因此質量較差。

2.2 基于“苦參堿和氧化苦參堿含量”的質量評價 生物堿作為苦參的主要藥用成分,具有抗腫瘤、抗病毒、抗炎等多種功效,其中苦參堿和氧化苦參堿由于其廣泛的藥理活性而作為藥材質量控制依據,也是目前苦參定量分析的主要成分[13]。藥典規定:苦參堿和氧化苦參堿的總量不得少于1.2%[1]。研究報道:(1)苦參野生種與栽培種在外觀性狀和含量方面無顯著差異,利用數據分析軟件并不能將二者區分[14],二者藥學也無顯著差異[15]。內蒙產苦參的苦參堿、氧化苦參堿含量高于河南和河北[16],與亳州藥材市場產地一致;(2)秋季采收苦參堿和氧化苦參堿含量明顯高于春季和夏季[16],說明苦參的最佳采收季節為秋季,藥典規定為春秋二季,但市場藥材均為野生,具體采收時期難以確切調查;(3)苦參根中不同組織苦參堿和氧化苦參堿含量[17]:韌皮部>木質部>髓部>木栓層,此處髓部據文中描述為根中央的異常構造,結合商品規格,隨著直徑的增粗,異常結構比例增加,說明苦參藥材質量并非越粗越好,同苦參的韌皮部和木質部比例也可作為評價苦參藥材質量的性狀依據;(4)苦參地下各部苦參堿和氧化苦參堿含量:3年生>2年生>1年生[18-19],且3年生苦參才能達到藥典規定標準,且3年生地下各部分含量為:二級側根下部>二級側根上部>一級側根≈主根>地中莖>莖芽[18],此處地中莖應為根莖,一方面說明根的含量高于根莖,另一方面說明根的直徑與兩種生物堿含量呈負相關。

3 展望

苦參作為我國大宗藥材,年交易量大,野生與家種資源均有流通,商品規格混亂,多種規格與藥典規定不符,因此苦參藥材商品規格等級亟待統一。苦參廣泛分布于我國東北、內蒙、華北、青海、四川、云南等地;印度、日本、朝鮮、俄羅斯西伯利亞地區也有分布,但藥材品質具有一定的地域性。東北平原,太行山脈,秦巴山區既是苦參主產區,也是苦參的適宜種植區。在我國晉東南地區建有苦參GAP種植基地,建議在規范化栽培基礎上立足產地、年限、不同部位、直徑、不同組織比例等因素建立苦參商品規格標準,使苦參商品規格劃分標準更加科學化、客觀化、規范化、標準化。

中藥所含的化學成分是其產生臨床療效的物質基礎,中藥品質評價一般以化學成分為主要依據[19],而化學成分的積累和植物的內部構造密切相關。鑒于苦參的根系特征及亳州藥材市場苦參商品規格現狀,結合目前研究成果,建議開展基于“性狀—組織結構—化學成分”的相關性評價苦參商品質量,建立多維度苦參藥材質量評價系統,進而為推動科學規范種植、藥材GAP制定、顯微及理化鑒定、提高藥材質量、客觀評價藥材品質及苦參的深入研究提供理論指導和實踐依據。

參考文獻

[1]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典[S].北京:中國醫藥科技出版社,2015.

[2]李丹,王平全,張楠森.苦參堿類生物堿的研究進展及臨床應用[J].中草藥,1996,27:308-311.

[3]RYU S Y,CHOI S U,K IM S K,et al Invitro antitum our activity of flavonoids from Sopho ra flavescens[J].Phytotherapy Research,1997,11:51-53.

[4]苗抗立,張建中,董潁.苦參化學成分及藥理的研究進展[J].天然產物研究與開發,2001,13:69-73.

[5]張萍,李九丹.對2005年版中國藥典(一部)苦參藥用部分的商榷[J].藥物分析雜志,2006,26(11):1597-1598.

[6]王軍,謝曉梅,彭華勝.苦參根中異常結構的發育及藥用部位調查[J].中國中藥雜志,2012,37(12):1720-1724.

[7]張萍,李九丹.商品苦參中根莖藥用情況調查[J].藥物分析雜志,2010,30(11):2093-2095.

[8]周建理.安徽省中藥飲片規格等級手冊[M].合肥:安徽大學出版社,2016.

[9]江蘇新醫學院.中藥大辭典·上冊[M].上海:上海科學技術出版社,1986:1283.

[10]國家中醫藥管理局《中華本草》編委會.中華本草,第4分冊[S].上海:上海科學技術出版社,1999.

[11]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典[S].北京:人民衛生出版社,1977.

[12]王強,徐國鈞.道地藥材圖典·三北卷[M].福建:福建科學技術出版社,2003.

[13]蔡少青.中藥質量評價和質量控制的對策[A]//中國中醫藥研究促進會專業委員會成立大會暨 “全國中藥關鍵技術研討會” 資料匯編,2003:44.

[14]姚麗,易紅,高慧敏,等.野生與栽培苦參生物堿含量的比較研究[J].中國中藥雜志,2016,41(21):3968-3974.

[15]朱晶晶,夏伯侯,王金華,等.栽培苦參與野生苦參的藥效學研究[J].中國實驗方劑學雜志,2011,17(1):96-99.

[16]劉羽.不同產地和不同季節苦參中苦參堿和氧化苦參堿的含量測定[J].山東化工,2016,45(11):72-73.

[17]陳靜,孫飛,孟江,等.苦參不同組織部位的生物堿含量研究[J].亞太傳統醫藥,2013,9(1):22-25.

[18]陳靜,王淑美,孟江,等.不同生長年限苦參不同部位的生物堿含量[J].中國實驗方劑學雜志,2013,19(7):80-84.

[19]關扎根,吳尚英,郭寶林,等.苦參不同部位有效成分含量比較研究[J].中國現代中藥,2015,17(12):1272-1274.

[20]韓邦興,彭華勝,黃璐琦.中國道地藥材研究進展[J].自然雜志,2011,33(5):281-285. (責編:徐煥斗)