打造以問題為導向的智慧課堂

牛有明

(江蘇省丹陽高級中學,江蘇 丹陽 212300)

打造以問題為導向的智慧課堂

牛有明

(江蘇省丹陽高級中學,江蘇 丹陽 212300)

本文以“電壓表”的教學為例,探討了以問題為導向的智慧課堂教學策略,精心創設問題,層層追問,以激發學生的思維,引導學生經歷完整的探究過程,從而提升課堂實效,促進學生智慧發展.

高中物理;電壓表;問題;智慧課堂

知識來自問題,學生求知的過程就是求問的過程,在學“問”的過程中獲得學問.問得多,學的東西就多,問得深,學得也深.高效課堂應以問題為載體,讓知識遷移轉化為能力,讓能力發酵提煉成智慧.課堂中以問題為導向,可激發學生的思維,讓體會、實驗、討論等主體性活動走進課堂,引導學生經歷完整的探究過程,從而提升課堂實效,促進學生智慧發展.

下面以人教版高中物理選修3-1中的“串聯電路和并聯電路”一節的“電壓表”教學片段為例,就如何以問題為導向,提升智慧課堂實效,談談筆者的體會.

1 利用已有經驗,創設、導入問題

建構主義認為:學習不是被動地接收信息剌激,而是主動地建構意義,是根據自己的經驗背景,對外部信息進行主動地選擇、加工和處理,從而獲得自己的意義.這段話除了強調學生要主動地建構知識外,還十分強調學生的已有經驗對學習的促進作用.沒有自己的“經驗背景”,就無從對信息進行“選擇、加工和處理”,也就是無從進行主動建構.學生的已有經驗是主動建構新知識的基礎和前提,這一點從理論和實踐上都得到證實.

例如,老師在引入新課時可提問:如何使用電壓表?根據初中所學知識,學生易知問題的答案.這樣的問題讓學生很輕松地進入課堂,然后再創設問題:電壓表為什么要并聯在電路中,為什么不采用串聯方式?其工作原理又是什么?同一塊電壓表為什么接不同的接線柱會有不同的量程?從而激發學生的好奇心和求知欲.

2 巧妙設疑問,熟悉新知識

在教學中,教師引導學生掌握必要的新知識,然后巧設疑問,以激活學生思維,讓學生積極參與探究,培養學生解決問題的能力.例如,教師先介紹電流表表頭的構造和重要參數,并利用多媒體展示,然后引導學生學習電流表的特點.

師:從電路角度看,電流表表頭就是一個電阻,同樣遵從歐姆定律,由U=IRg可求表頭兩端的電壓,所以它就是一個會“說話”的電阻.

師:可以利用電流表測電壓嗎?

生:可以,因為由U=IR知,I和U存在一一對應的關系,于是可以把表盤重新標度,即電流改成對應的電壓,就成了一個電壓表了,其量程Ug=IgRg.

以這種設疑、答問的教學方式,不僅促進了學生構建新知識,又訓練了學生的思維,符合高效智慧課堂的要求.

3 精設問題,深入追問,促使學生主動學習

追問是一種非常有效的教學策略,課堂追問需要教師做一個有心人,追問要問在重點處、關鍵處和恰當時,這樣才能極大地提高課堂的教學效率.在問題的設計上要了解學生,把握學生的知識基礎,進而促進學生積極思考、主動探索,實現教學目標的達成,使課堂教學效果最優化.

例如,本節課中,在學生思考過利用電流表測電壓的問題后,教師進行了這樣的一些追問.

追問1:把電流表怎樣連入電路?

生:并聯,因為并聯電壓相等.

追問2:如圖1所示為電路的一部分,電阻R=100Ω,想測其兩端的電壓,某同學用內阻Rg=100Ω的電流表并聯在它的兩端進行測量,表盤的指針如圖2所示,請問電阻R兩端的電壓是多少?

圖1

圖2

生:U=IR=0.2V

師:這樣做對嗎?大家有什么異議?

學生進行思考討論.如果學生有困難,老師可這樣引導:以前我們用電壓表測電壓時,認為電壓表是理想的,即內阻無窮大,它與某一電阻并聯后的電阻與該電阻的阻值是什么關系?

學生經討論發現:電流表與電阻R并聯后的電阻只有50歐姆,改變了原來電路的結構,會使R兩端的電壓減小.

師:若R=1Ω呢,可以這樣測其電壓嗎?為什么?

生:可以,并聯后電阻幾乎沒有變化.

總結:由此可見,用電壓表測電壓時,不能因為接入了電壓表而改變原電路的結構,因此電壓表的內阻要比被測電阻大得多.

追問3:現在要測量1.5V的電壓,能直接用上述電流表測量嗎?若不能,怎么辦?由Ug=IgRg,很容易發現利用電流表測電壓時,最大量程是0.3V,顯然不能滿足我們的實驗需要,怎么辦?

這是本節課的教學難點,應給學生充足的思考時間,老師巡視時,發現正確的想法及時鼓勵,發現錯誤的提出來和大家討論.可以這樣提問:已知燈泡的額定電壓為3V,現有10V的電源,要想使燈泡正常發光,怎么辦?

生:串聯一個滑動變阻器.

師:非常好!那么所串聯滑動變阻器的作用是什么呢?

生:替燈泡分擔一部分電壓.

師:太好了.這個滑動變阻器的分壓作用對我們有什么啟發?

學生積極思考和討論,最后達成共識:給電流表串聯一個分壓電阻,然后并聯在待測電阻的兩端.

再比如,本節課教學中,在學生思考了以下問題:已知電流表的內阻為Rg,滿偏電流為Ig,要把它改裝成量程為U的電壓表,要串聯多大的電阻?針對他們的回答,教師進行了追問.

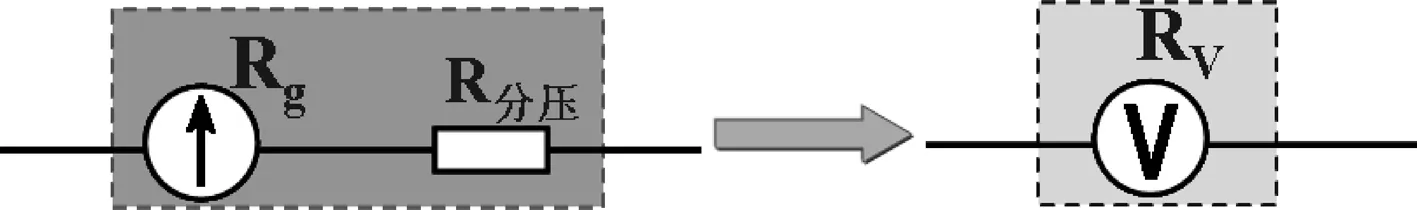

追問1:如圖3所示,把電流表和串聯電阻封閉裝起來,加上新刻度盤,就成了一個嶄新的電壓表.刻度盤應做怎樣的變化?那么改裝后電壓表的內阻多大?電流表測出的依然是電流,但我們要讓它顯示出電壓,該怎么辦?

圖3

生:由U=I(Rg+R分壓),發現I與U是一一對應的關系,可以將電壓值標到刻度盤上.

追問2:改裝后,電流表兩端的實際電壓有沒有增大?

生:電流表兩端的實際電壓并沒有增大,只是我們把它和串聯電阻兩端的電壓之和記錄在了表盤上.

追問3:同一塊電壓表接不同的接線柱,會有不同的量程,這是怎樣實現的?(呼應課前疑問)

學生通過思考與討論,畫出電路圖.

追問4:若將內阻Rg=100Ω、滿偏電流Ig=3mA的電流表改成具有3V和15V兩個量程的電壓表,需串聯的電阻R1和R2電阻為多大?

在教學中,教師巧妙設計追問,不僅使學生體驗了知識的產生過程,而且能夠使問題的本質層層呈現出來,從而達成教學目標.層層追問不僅是課堂教學最為真實的表現,而且也是新課程課堂教學回歸本真的理念追求.

4 小結

在本文展示的教學片段中,課堂以問題為載體,不斷引導學生積極參與探究,符合學生的認知特點,也符合高效智慧物理課堂的要求.在問題解決的過程中,既讓學生獲得了成功的感悟和體驗,又發展了學生的思維、提升了能力.

人民教育出版社,課程教材研究所,物理課程教材研究開發中心.普通高中課程標準實驗教科書 物理 選修3-1[M].北京:人民教育出版社,2010.