淺析柴可夫斯基《羅可可主題變奏曲》

魏 蔚

(安徽師范大學音樂學院,安徽 蕪湖 241000)

淺析柴可夫斯基《羅可可主題變奏曲》

魏 蔚

(安徽師范大學音樂學院,安徽 蕪湖 241000)

柴可夫斯基大提琴《羅可可主題變奏曲》,主題旋律溫柔優美,極富歌唱性,有詩一般的意境與情調,它的七段變奏圍繞主題展開,其演奏難度很高,幾乎涵蓋了大提琴所有的技巧。100多年來,這首樂曲一直是表現大提琴演奏者技巧的經典之作。本文希望通過對這首協奏曲的創作背景、旋律特征及演奏技法的分析,能夠使演奏者更好的理解和演繹這部作品。

大提琴;柴可夫斯基;羅可可;旋律;演奏

柴可夫斯基這首為大提琴和樂隊而作的《羅可可主題變奏曲》,于1876年作,獻給大提琴家菲特岑哈根。這首作品由七段變奏組成,既有巴洛克時期的典雅曲式風格,又有浪漫主義時期的音樂特征。旋律抒情優美富有歌唱性,曲調流暢安詳,表達深刻的感情的同時也注重炫技,其中第三、第六變奏帶有濃厚的俄羅斯民間音樂的氣息。在音樂和技術方面,是大提琴領域里不可缺少的典范。

一、作曲家、作品介紹及其創作背景

彼得·伊利奇·柴可夫斯基(Peter Ilych Tchaikovsky)1840年生于俄國維亞特卡省一個富裕的家庭,1859年畢業于彼得堡法律學校,1862年入彼得堡音樂學院學習作曲,畢業后任教于此。他的作品表現出渴求個人幸福的意愿,其音樂注重內心刻畫,旋律、配器富有表現力。

“羅可可”是18世紀流行于歐洲的一種視覺藝術風格,起源于17世紀的法國,原意是指“貝殼型”。羅可可風格的一般特點是裝飾精巧,優美雅致,常顯得微妙機智,與較嚴肅雄偉的巴洛克風格相比,色調更加明亮,行為更為輕巧,在音樂上常指巴洛克至古典樂派過渡時期的音樂作品風格。柴可夫斯基的《羅可可主題變奏曲》是他運用“羅可可風格”創作的第一部作品,發揮出了大提琴最高難度的演奏技巧,是古今大提琴曲中最出色、也是最難演奏的名曲之一。它屬于柴可夫斯基創作中晚期的作品。這首作品由一個主題展開,產生了七個變奏(包括終曲)。但它并不是一部只強調大提琴技巧的獨奏曲,它擁有著豐富的俄羅斯民族因素及法國藝術風格,并將它們有機的結合在一起。

《羅可可主題變奏曲》題獻給著名大提琴家:當時莫斯科音樂學院教授斐特曾哈根(B. F. Fitzenhagen 1848-1890),斐特曾哈根曾對此曲的大提琴獨奏與鋼琴譜的草稿提出過修改意見。《羅可可主題變奏曲》于1877年在俄羅斯音樂家協會莫斯科分會的第三交響樂音樂廳里進行首演,由魯賓斯坦指揮、斐特曾哈根大提琴獨奏,音樂會獲得了極大的成功。

二、作品的旋律及風格特征

這首作品樂隊伴奏織體清晰透明,旋律線條精致。套曲前面有一段前奏,在這段前奏中,顯示出主題動機。樂曲開始時的主題部分是單純而典雅的中板,由弦樂四聲部奏出小段引子,大提琴的主題是用法國號以富有表情的樂句來引出。主題由弱拍開始的節奏型,第三句充分體現了俄羅斯音樂的風格,離調到平行小調,主題的后半段,樂曲情緒漸漸高漲,氣氛熱烈。

作品的第一、二變奏運用了主題的速度、調式及旋律,保留了主題旋律弱起的特點。交替的旋律與伴奏聲部相互呼應,顯得格外輕巧流暢,并帶有俏皮詼諧的特點。在第三變奏中,塑造了溫柔、明朗的浪漫主義形象。調性轉入了主體上方小三度的C大調,節奏也由較為活潑的2/4拍變成了3/4拍。它明朗而深情,猶如一首優雅的浪漫曲。在反復時,以木管連續吹奏的三連音型為襯托,樂曲的抒情色彩更為濃郁,使人聯想到翩翩起舞的宮廷舞。第四變奏,行板。這段變奏的開頭帶有抒情的雙拍子芭蕾舞的特點,典雅的羅可可風格在這段變奏中表現得相當鮮明,時而插入大提琴技巧行走句,使樂曲顯得華美而流暢。第五變奏,中庸的快板。這一變奏在大提琴帶顫音的音階式上行旋律的助奏下,由長笛從高音區奏出整個羅可可主題的前半段,接著由樂隊奏出主題的后半段。這一變奏在連接段落之后,還展示了一段大提琴無伴奏的華彩段落,給整個變奏增添了富麗的色彩。第六變奏,d小調,行板。與第三變奏相同,這一變奏采用了歌唱性的旋律,柴可夫斯基在這里采用了所有片斷中唯一的小調。在撥弦樂器奏出的伴奏音型的襯托下,曲調柔和恬靜,委婉動人,同時略含憂愁,它更接近于俄羅斯音樂中的幻想曲風格。結尾,急板,情緒煥然一新,樂曲具有詼諧和舞曲的特點。大提琴和管弦樂隊此起彼伏的處理,使這一變奏情緒歡快,富有交響性。最后,樂曲在熱烈歡快的氣氛中結束。

《羅可可主題變奏曲》不僅僅是技巧艱深大提琴協奏曲,同時也是具有交響套曲性質的樂曲。柴可夫斯基克服了變奏曲本身的破碎性,在音樂上和曲式上形象完整而統一。同時,他還為主體增加了一個音樂的補充,它作為曲式中的疊句,出現在每一個變奏之間。

三、作品的演奏技巧分析

從主體結構來看,這首樂曲既具有“羅可可”纖巧、華美、典雅的風格,同時還具有柴可夫斯基本人柔和及抒情詠唱的印記,兩種風格互相滲透,整個音樂的組合巧妙的把兩種風格結合起來,并與羅可可藝術風格完全相符。

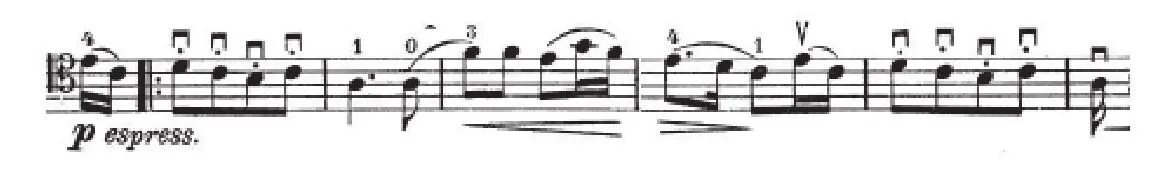

這首樂曲主題的開頭部分

例1

這一句關鍵在于突出清晰透明的音色上。要將音色平緩、深厚、圓潤地發出,首先要找到正確的運弓方式:一是弓對弦要保持適當的壓力,二是要有適當的運弓速度。演奏這一主題時,要盡量避免使用弓根演奏,弓毛與弦的接觸點要適中。演奏時要輕盈地拉奏,從而表現出這首作品的主題——輕巧、優美、古典。

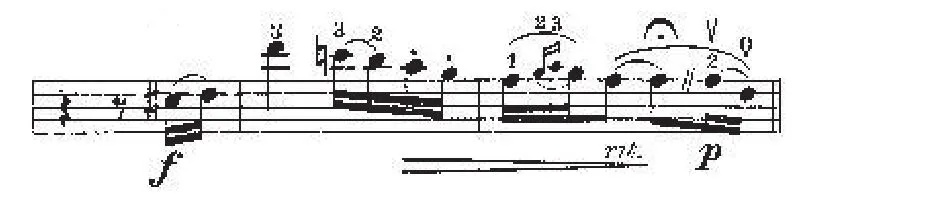

主體還有一個補充,它在全部套曲的曲式形成中起了重要的作用。由大提琴獨奏出寬闊的歌唱性的華彩樂句。

例2

在這一句中,主體的高潮由大提琴獨奏表現出來。為了能夠較好的表現出旋律的高潮部分,第二小節里升C音的保持至關重要。三指的升C滑到下一個八度的升C是難點,要加快換把的速度。同時,為了獲得純凈并且準確的聲音,手指觸弦必須結實有力,富有彈性。

在第一、二變奏中,柴可夫斯基運用了跳弓和高難的連頓弓,使音樂富于歌唱性和技巧性的同時,把第二主題的快板推向高潮。演奏跳弓要注意,弓要垂直跳躍或下擊,右手不只是靠手腕的動作。在演奏連頓弓時,要使每一個音清晰而準確地發出、聲音不中斷,需要右手的小臂力量集中,這樣才在保持速度的前提下獲得準確清晰的聲音。

例3

例4

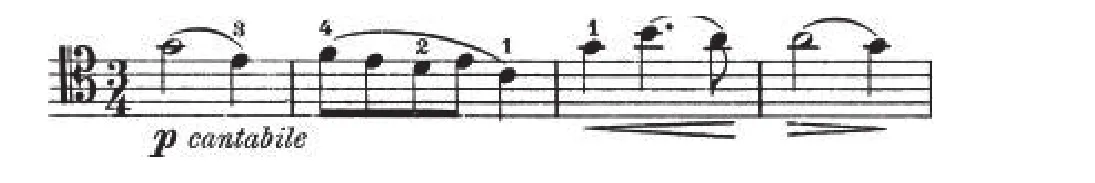

第三和第六變奏,有著濃郁的俄羅斯民族風格,旋律寧靜,但對于演奏者來說更為重要的是音樂上的表達,要突出作曲家深沉的憂郁和略帶悲傷的思緒,可以將每一樂句的最后一個音符稍作延長,并保持揉弦,這時的弓速放慢,弓弦之間要充分震動,使人感覺這兩部分變奏在寧靜中具有張力。

例5

第七變奏,也是全曲最難的一個變奏。在這一個變奏中,柴可夫斯基充分體現了大提琴的技巧,在快速的節奏中始終運用跳弓,音樂中不時穿插三、六、八度的雙音,最后達到全曲的技巧高峰。

四、結語

柴可夫斯基《羅可可主題變奏曲》在音樂表現及演奏技法上,獨奏大提琴作為樂曲的領導聲部,不僅有高度技巧性的獨奏華彩段落,還具有朗誦性的、豐富多彩的、富有表現力的部分,在技巧性和歌唱性方面都充分發揮了大提琴的各種可能性。同時,作曲家精妙的構思也使這首樂曲在性質上不僅是協奏曲,更具有交響曲的特點,這在大提琴協奏曲的歷史上也是絕無僅有的。同時,這首樂曲也是歷年來國內外重要大提琴比賽的必考曲目,這首曲子也被眾多知名演奏家如馬友友、羅斯特羅波維奇、斯塔克、麥斯基、王健等相繼演繹。可以說,這首樂曲是世界音樂領域的瑰寶,也是大提琴演奏領域里不可缺少的音樂與技術的典范。■

[1] H.杜曼尼.柴可夫斯基的《羅可可主題變奏曲》.中央音樂學院學報,1985,02.

[2] 保羅·托特里哀 著,全如師 譯.我如何演奏如何教學.人民音樂出版社,1987.

[3] 宗柏等.大提琴演奏藝術 世界著名大提琴家與名曲.上海音樂出版社,1987.