沿河古茶樹的品牌之路

文-何軍

唐代陸羽《茶經》:“茶之出黔中,思州、播州、費州、夷州……,往往得之,其味極佳。”

清·顧炎武《日知錄》:“自秦人取蜀以后,始有茗飲之事。”北宋樂史撰《太平寰宇記》中載:“夷州、播州、思州以茶上貢。”《明實錄》記:“思州方物茶為上。”清人張樹《續黔書》謂:“今沿河為思州……古以茶為貢賦。”

從多個歷史記載中可以發現,沿河產茶歷史悠久,古茶樹資源豐富,茶文化厚重。近年來,該縣加強對茶葉品牌的建設力度,做大做強茶產業。

沿河古茶樹

品讀歷史重溫“茶之盛景”

沿河古茶樹具有悠久歷史,早在春秋戰國時期就有茶葉栽培。在秦時,銅仁的沿河及石阡開始有了茶飲文化傳播。據《華陽國志》載:巴子國“土植五榖”“牲具六畜”、桑、麻、茶被列為繳納貢賦之物。唐代思州城一帶,曾一度輝煌。《清實錄》對沿河祜溪長官司的姚溪等貢茶有詳細記載,貢茶數50斤——100斤不等,民國《沿河縣志》記載:“茶,縣北姚溪所產為佳”。

北宋紹圣年間著名文學家黃庭堅謫居黔中時,對姚溪茶贊不絕口,品飲后寫下《阮朗歸·茶》名詞:“黔中桃李可尋芳,摘茶人自忙。月團犀胯斗園方。研膏入焙香。青箬裹,降紗囊。品高聞外江,酒闌傳碗舞紅裳,都儒春味長”。

巴國時開始,沿河因烏江航運之利,與長江沿岸開展商貿往來,茶葉為本地名特產,直到清朝是繳納貢稅之品。洪渡在漢、唐時已是烏江上的重要碼頭,商賈云集、市場繁榮,茶葉作為重要商品進行交換,倍受世人推祟,當時農戶房前屋后,田邊土角廣植茶樹。部分茶樹至今保存完好。長期以來,樸實勤勞的土家人民不僅有著傳統的栽培和飲茶習慣,而且在長期的生活過程中孕育了豐富多彩的土家茶文化。明清時期,茶葉是沿河境內的重要物產,商賈云集,爭相采購,在毗鄰的湘、鄂、川、渝省(市)享有盛名。

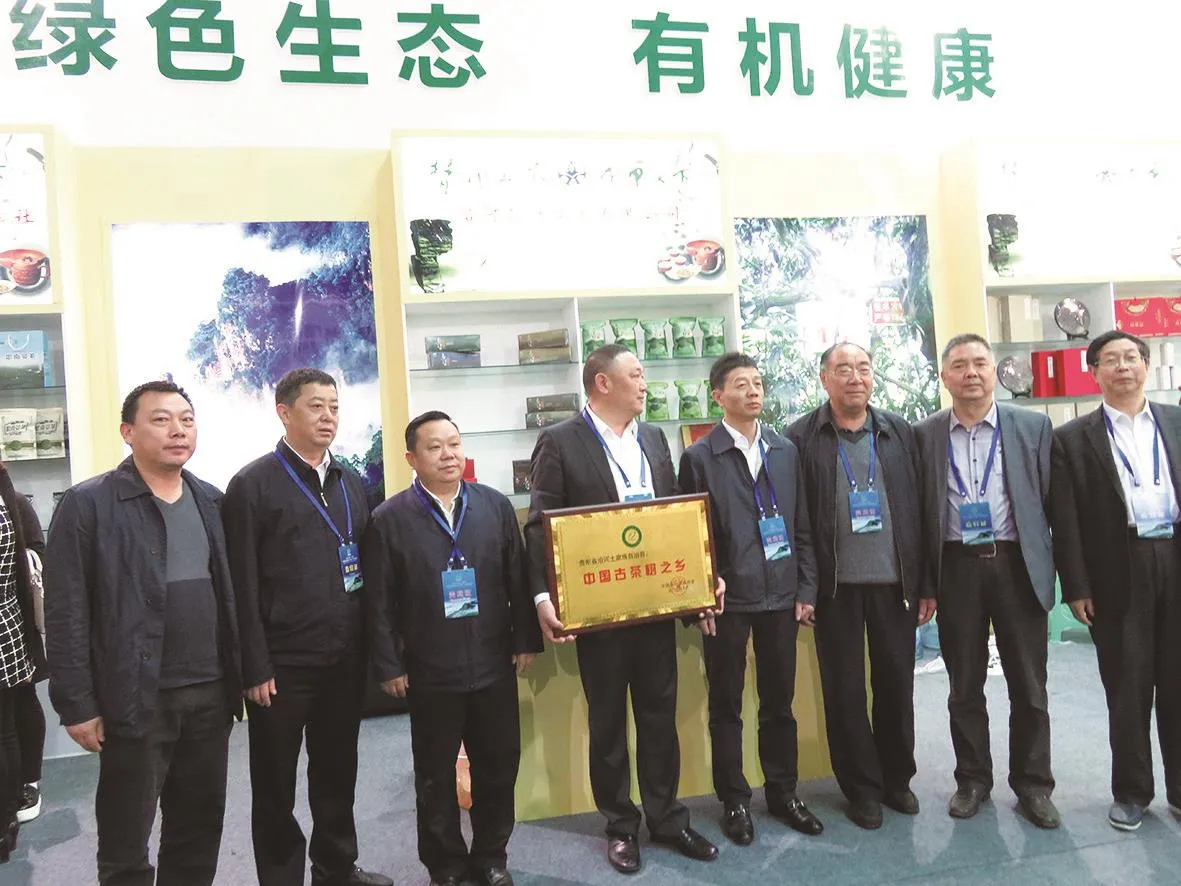

沿河縣獲得“中國古茶樹之鄉”稱號

深入大山走好“尋茶路”

為準確統計古茶樹的分布和數量、品種,沿河相關部門近年來多次組織古茶樹統計保護工作。

2006年,沿河縣進行系統的茶產業調研,古茶樹主要分布在塘壩鄉,思渠、黃土、新景等7個鄉(鎮)28個村有古茶樹零星分布,1000年以上樹齡的茶樹有300多株,100年以上樹齡有40000余株,古茶樹品種有特大葉種、大葉種、中葉種、小葉種。有喬木型、半喬木型、喬木柳條型、喬木叢生型、灌木型等多種形狀古茶樹,不同形狀的古茶樹群和人工栽培古茶園的發現,充分體現土家族人在生產、生活、經濟、文化、仕途上都離不開茶葉。同時,考察中還發現以姚溪、榨子、錦溪、玉泉、后山、龍泉等村為代表的多個野生地方茶樹群體種,以及地方優良株系20多個。

做好“古茶樹”優質品牌

近年來,該縣將生態茶產業作為支柱產業來培育,把古茶樹作為生態茶產業建設的重要內容之一,開展了一系列工作:

一是古樹茶保護,制定了古茶樹保護措施,建立相應的“村規民約”,杜絕亂砍濫伐,地方人大開展多次調研,擬制定古茶樹保護相關條例,切實加強古樹茶保護。開展了古樹茶群落的調查、掛牌、登記。古茶樹保護和利用技術培訓、技術指導。當地已對全縣集中連片區域5000多株古樹茶進行登記、掛牌,建立數據庫。組織農戶對古樹茶進行澆水、施肥、修剪、防蟲、砌坎填土、支撐加固等工作。

二是利用資源進行產品開發,業務部門開展古樹茶擴繁、品種選育工作。圍繞古茶樹品牌,引導茶葉加工企業對古茶樹進行了采摘、加工、研制。為打造“沿河·古茶”品牌,有10多家茶葉加工企業落戶古茶樹分布區從事古樹茶加工,先后研制了“千年古茶”“古樹紅茶”“古樹針茶”“古樹黑茶”“古樹烏龍茶”“梵凈山古茶”等綠茶、紅茶、古樹白茶系列產品。

三是大力拓展市場,積極參加各種茶事活動。在參與香港、北京、深圳、上海、廣州、濟南、貴陽等重大茶事活動中,“沿河·古茶”品牌先后獲得了“第十屆國際名茶”評比金獎,貴州首屆斗茶大賽古樹茶類金獎“茶王”、“中茶杯”一等獎等金獎10個、銀獎15個、銅獎30個。產品遠銷北京、深圳、上海、廣州、濟南、山西、長沙、重慶、貴陽等大中城市,部分產品銷往歐盟、東南亞等地區。塘壩鎮被貴州省茶產業發展聯席辦公室授予“貴州省十大古樹茶之鄉”。沿河獲“中國古茶樹之鄉”“中國名茶之鄉”稱號。

四是強化科技投入,以中國茶葉研究所、貴州省茶葉研究所、西南大學、銅仁學院、銅仁職業技術學院為技術依托,聘請專家進行技術指導和技術培訓、開展科技攻關和技術合作,提高科技貢獻率。

五是茶旅一體化建設。為提升文化品牌,當地充分利用古茶樹資源,以塘壩鎮榨子村為中心,新建“思州古茶文化主題公園”,同時成立《思州古茶文化研究會》,進一步挖掘和提升“沿河·古茶”文化內涵和經濟價值。