一幅珍貴的歷史文物凸顯了中華民族的抗戰(zhàn)精神

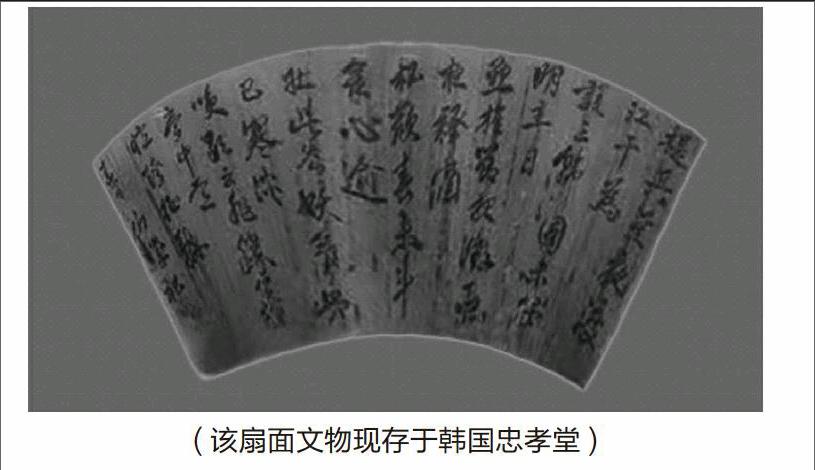

摘要:在中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利七十周年紀(jì)念日即將到來(lái)之際,回顧我國(guó)明朝時(shí)期發(fā)生的抗倭援朝戰(zhàn)爭(zhēng),從一副珍貴的抗倭歷史文物——明朝名將李如松送給朝鮮大臣柳成龍題有詩(shī)句的扇面談起,以此歷史文物為線索,見(jiàn)微知著,通過(guò)真實(shí)述說(shuō)那段歷史、那場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),以此印證“好戰(zhàn)者必亡,正義必戰(zhàn)勝邪惡”這一千古不變的真理,歌頌中華民族英勇無(wú)畏的革命精神和堅(jiān)強(qiáng)不屈的民族精神。

關(guān)鍵詞:李如松;中華民族;抗戰(zhàn)精神

中圖分類號(hào):K265 文獻(xiàn)識(shí)別碼:A 文章編號(hào):1001-828X(2016)033-000-02

中華民族是一個(gè)承載著深厚凝聚力和向心力的民族,每當(dāng)遇到外來(lái)侵?jǐn)_時(shí),無(wú)數(shù)中華兒女萬(wàn)眾一心、共赴國(guó)難,敢于同一切勢(shì)力相抗?fàn)帲瑥闹畜w現(xiàn)了中華民族團(tuán)結(jié)統(tǒng)一、熱愛(ài)和平、同仇敵愾的愛(ài)國(guó)主義抗戰(zhàn)精神,這是祖輩留給我們的寶貴精神財(cái)富。而歷史文物則是記錄這種寶貴精神財(cái)富的重要文化載體,它承載著一段時(shí)期的歷史文化,記錄著一段時(shí)期人類文明的進(jìn)步,它最能夠喚起當(dāng)代人緬懷先烈、紀(jì)念偉人、繼承中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)的信念。一幅由明朝大將李如松題詩(shī)寫(xiě)的扇面,記錄了當(dāng)時(shí)明朝將領(lǐng)和軍隊(duì)抗擊倭寇侵略者的堅(jiān)定決心和必勝信心。

李如松手書(shū)的扇面題寫(xiě)的是一首七言律詩(shī),內(nèi)容如下:

提兵星夜到江干,為說(shuō)三韓國(guó)未安。

明主日懸旌節(jié)報(bào),微臣夜釋酒杯歡。

春來(lái)殺氣心猶壯,此去妖氛骨已寒。

談笑敢言非勝算,夢(mèng)中常憶跨征鞍。

一、李如松扇面題詩(shī)的歷史背景

這首詩(shī)的寫(xiě)作背景是十六世紀(jì)晚期日本向周邊國(guó)家發(fā)動(dòng)的一場(chǎng)曠日持久、歷時(shí)七年(1592年-1598年)的侵略戰(zhàn)爭(zhēng),史稱壬辰戰(zhàn)爭(zhēng)。在1952年,日本大封建主豐田秀吉發(fā)動(dòng)侵朝戰(zhàn)爭(zhēng),由于朝鮮國(guó)王的軟弱無(wú)能,日本侵略者在朝鮮領(lǐng)地上橫行,奸淫燒殺,很快以閃電式的戰(zhàn)術(shù)攻陷了釜山、王京(首爾)、平壤等地。面對(duì)這一情形,明朝政府在朝鮮的請(qǐng)求下迅速派兵支援,名將李如松任提督率領(lǐng)大軍準(zhǔn)備與日本展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的會(huì)戰(zhàn)。而這首詩(shī)就是寫(xiě)于會(huì)戰(zhàn)之前,李如松在聽(tīng)取朝鮮大臣柳成龍關(guān)于朝鮮地理形勢(shì)、道路交通等相關(guān)軍情之后,對(duì)戰(zhàn)勝日本充滿信心時(shí)所作,并送予朝鮮都休察使柳成龍。

豐臣秀吉是挑起這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的罪魁禍?zhǔn)祝麨槟鞠禄L吉郎、羽柴秀吉,綽號(hào)猴子、禿鼠,由一名足輕(下級(jí)步兵)而崛起。由足輕組頭(農(nóng)民兵小隊(duì)長(zhǎng))、武士,進(jìn)而受封淺井故領(lǐng)北近江22萬(wàn)石,躋身戰(zhàn)國(guó)群雄行列。1582年,織田信長(zhǎng)的部下明智光秀謀反,殺害了織田信長(zhǎng)及其長(zhǎng)子信忠,豐臣秀吉又借討伐叛逆有功,取得了織田信長(zhǎng)家大權(quán),成為織田信長(zhǎng)家的掌門人。1585年,豐臣秀吉向日本朝廷索取“關(guān)白”(相當(dāng)于中國(guó)的宰相)封號(hào),日本朝廷賜姓他豐臣,始名豐臣秀吉。1589年,豐臣秀吉統(tǒng)一日本,并組織了一個(gè)由德川家康、前田川家、毛利輝元、宇喜多秀家、小早川隆景來(lái)管理國(guó)家事務(wù)的“五大老”,任命淺野長(zhǎng)政、石田三成、前田玄以、長(zhǎng)束正家、増?zhí)镩L(zhǎng)盛為“五奉行”負(fù)責(zé)實(shí)際事務(wù)的實(shí)施。

雖豐臣秀吉統(tǒng)一了日本,在政治也建立起了一整套統(tǒng)治體系,但其封建分封體制也給豐臣秀吉帶來(lái)了很大的統(tǒng)治壓力。為了爭(zhēng)奪海外利益,豐臣秀吉在他統(tǒng)一日本后的第三個(gè)年頭就迫不及待地發(fā)動(dòng)了那場(chǎng)侵朝戰(zhàn)爭(zhēng)。1591年,豐臣秀吉向日本全國(guó)下達(dá)了兵員征召動(dòng)員令。命令各大名領(lǐng)地,每十萬(wàn)石出大船兩艘,每百戶出水手十人……。到1592年3月,日本共調(diào)動(dòng)二十萬(wàn)另六千多人準(zhǔn)備投入侵朝戰(zhàn)爭(zhēng),以十五萬(wàn)八千人分編為九軍,其九軍編織如下:“第一軍一萬(wàn)八千人,軍長(zhǎng)為小西行長(zhǎng)。第二軍兩萬(wàn)兩千人,軍長(zhǎng)為加藤清正。第三軍一萬(wàn)兩千人,軍長(zhǎng)為黑田長(zhǎng)政。第四軍一萬(wàn)四千五百人,軍長(zhǎng)為島速義弘。第五軍二萬(wàn)五千人,軍長(zhǎng)為福島正則。第六軍一萬(wàn)五千人,軍長(zhǎng)為小早川隆景。第七軍三萬(wàn)人,軍長(zhǎng)為毛利輝元。第八軍一萬(wàn)一千人,軍長(zhǎng)為宇喜多秀家。第九軍一萬(wàn)一千人,軍長(zhǎng)為羽柴秀勝。以宇喜多秀家為侵朝日軍總指揮。”在1592年4月12日,日軍在對(duì)馬島集結(jié)待命,并于4月14日釜山登陸,5月21日攻占朝鮮王京漢城,又于臨津分兵咸鏡道、平安道,第一軍于6月15日攻陷平壤,第二軍北上攻陷了中朝邊境的會(huì)寧。

日軍節(jié)節(jié)勝利,朝鮮卻一退再退。4月30日,朝鮮王李昖從王京出逃,奔往開(kāi)城,5月2日到開(kāi)城。5月8日出奔到平壤。6月11日又逃離平壤,流亡到義州。朝鮮八道僅剩平安道之義州一帶。就是在日軍節(jié)節(jié)逼近,朝鮮節(jié)節(jié)敗退的緊要時(shí)節(jié),中國(guó)派出了抗倭援朝大軍,以宋應(yīng)昌為經(jīng)略,駐遼陽(yáng)總攬軍務(wù)。以李如松為提督,親率四萬(wàn)大軍赴朝。因?yàn)槌r軍務(wù)特別緊急,李如松在取得平定寧夏哱拜叛亂后,于1592年12月25日才趕到京。沒(méi)有休息便立即率軍趕赴朝鮮,于1593年元月5日抵達(dá)朝鮮安州駐軍。李如松抵達(dá)安州后,朝鮮都休察使柳成龍馬上前往拜會(huì),并向李如松出示平壤地形圖,介紹了平壤城內(nèi)日軍部署情況。柳成龍與李如松的這次會(huì)見(jiàn),讓李如松對(duì)取得攻克平壤的戰(zhàn)斗軍事情報(bào),為攻克平壤增添了把握。柳成龍離開(kāi)安州提督暫住地之后,便收到了李如松題寫(xiě)給他的扇面,也就是我們要向大家介紹的這一歷史文物。

二、譯解李如松扇面題詩(shī)

結(jié)合當(dāng)時(shí)歷史環(huán)境,本人對(duì)李如松這首詩(shī)初步理解如下:

第一句“提兵星夜到江干,為說(shuō)三韓國(guó)未安”寫(xiě)的是李如松急切出兵赴朝的情況。李如松在1592年12月5日從寧夏剛到北京,朝廷便任命他為抗倭提督,命令他立即率領(lǐng)遼東、宣府、山西、保定、薊鎮(zhèn)、山東以及江南、四川等諸地之兵赴趕朝鮮抗倭。李如松沒(méi)有指定國(guó)內(nèi)的大軍集結(jié)地,而是當(dāng)即命令各軍自行前往朝鮮集結(jié),他本人于1593年1月3日便由北京趕到了朝鮮安州,率領(lǐng)先期到達(dá)的遼東、宣府、薊鎮(zhèn)等處兵員于安州扎營(yíng)。真可謂是“提兵星夜”了。“江干”就是江邊的意思。干,為涯岸之意。《詩(shī)經(jīng)·伐檀》說(shuō):“坎坎伐檀兮,置之河之干兮”,意思就是說(shuō)把砍伐下來(lái)的檀木放在河岸上。一說(shuō)到中朝之“江”人們都會(huì)自然而然地想到是鴨綠江,但我認(rèn)為李如松寫(xiě)的這個(gè)江不是鴨綠江,而是清川江。因?yàn)楫?dāng)時(shí)李如松扎營(yíng)安州,朝鮮的安州位于清川江邊,所以,此為清川江。與此同時(shí),李如松還指出了出兵朝鮮的原因。“三韓”是謂馬韓、辰韓、弁韓,是朝鮮之別稱。詩(shī)中寫(xiě)的“三韓”就是代指朝鮮。“國(guó)未安”是說(shuō)朝鮮受到日本入侵,國(guó)家受到侵犯,人民受到蹂躪,朝鮮不得安寧。因?yàn)槌r有難,朝鮮人民有難,我李如松才來(lái)到朝鮮。

第二句的上半句“明主日懸旌節(jié)報(bào)”寫(xiě)出了李如松迫切想在赴朝作戰(zhàn)中取得戰(zhàn)績(jī)以報(bào)明主的心情。這里的“明主”不能理解為明朝之主,而應(yīng)理解為英明之主。李如松稱萬(wàn)歷皇帝為“明主”,是李如松發(fā)自內(nèi)心的真情實(shí)意,是感激萬(wàn)歷對(duì)他知遇之恩的一種表白。在選擇誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)任平定寧夏叛亂之帥的時(shí)候,萬(wàn)歷皇帝力排眾議,不但讓很多朝廷大臣都反對(duì)的李如松當(dāng)上了平叛的主帥,還破例封李如松為“提督”,在明朝,封武將為提督即始于李如松。平定寧夏叛亂后,萬(wàn)歷皇帝又命李如松為抗倭援朝提督。能得到皇帝這樣的信任與重用,李如松感激皇帝的知遇之恩也就是赴朝正常的事了。“旌節(jié)”,是使節(jié)所持的儀仗,“旌節(jié)報(bào)”,是說(shuō)應(yīng)有外國(guó)使節(jié)持旌節(jié)來(lái)明朝報(bào)告,具體說(shuō)就是該有朝鮮或日本的使節(jié)到明朝來(lái)。朝鮮使節(jié)來(lái)明朝應(yīng)該是來(lái)感謝明朝趕走了倭寇。日本使節(jié)來(lái)明朝應(yīng)該是來(lái)與明朝和談,停止入侵朝鮮。日懸,懸為懸念,是說(shuō)明主每日都在想著旌節(jié)來(lái)報(bào)。第二句的下半句“微臣夜釋酒杯歡”寫(xiě)的是李如松款待柳成龍的情況。李如松大軍駐扎安州,柳成龍不只是禮節(jié)性的前往拜會(huì),而是“余袖出平壤地圖,指示形勢(shì),兵所從入之路。提督傾聽(tīng),輒以朱筆點(diǎn)其處。”(摘自《懲毖錄》)柳成龍給李如松提供的可靠的軍事情報(bào),為李如松取得平壤大捷創(chuàng)造了前題條件。為此,李如松才高興得“夜釋酒杯歡”。

第三句和第四句“春來(lái)殺氣心猶壯,此去妖氛骨已寒。談笑敢言非勝算,夢(mèng)中常憶跨征鞍。”則表現(xiàn)出了李如松作為中國(guó)明朝大將戰(zhàn)勝倭寇的信心和決心。雖然日本的進(jìn)攻之勢(shì)凌厲,可稱之謂“春來(lái)殺氣”,但我中國(guó)軍人壯心猶在,是謂“心猶壯”哉!我中國(guó)軍人此去,定把倭寇打得丟心喪膽,讓他們冷徹透骨,謂之“骨以寒”。我說(shuō)的“非勝算”那只是“談笑”而已,其實(shí),我在夢(mèng)里想的都是跨馬殺敵,之謂“跨征鞍”,這也成為此詩(shī)的點(diǎn)睛之筆。

總之,詩(shī)中體現(xiàn)著李如松對(duì)抗倭援朝戰(zhàn)爭(zhēng)的強(qiáng)烈的責(zé)任感,表現(xiàn)了李如松對(duì)抗倭之戰(zhàn)的必勝信心,洋溢著李如松面對(duì)強(qiáng)敵入侵而勇往直前的樂(lè)觀主義精神。從李如松的這首詩(shī)中,我們也可以領(lǐng)略到中國(guó)人民面對(duì)侵略戰(zhàn)爭(zhēng)的大義凜然的氣度:我們反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng),但我們不怕戰(zhàn)爭(zhēng),面對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)我們既有參戰(zhàn)的勇氣,也有必勝的信念。

三、從李如松扇面題詩(shī)延伸到中華民族在三次中日戰(zhàn)爭(zhēng)中的抗戰(zhàn)精神

中國(guó)和日本同處于東北亞這一遼闊的地域,是一衣帶水的近鄰關(guān)系。在長(zhǎng)期的交往歷史上,中日在政治、經(jīng)濟(jì)上保持著密切的聯(lián)系,但同時(shí)軍事斗爭(zhēng)不斷,日本的侵?jǐn)_使得中華民族在自強(qiáng)不息和不畏反抗中形成了一股強(qiáng)大的抗戰(zhàn)精神。

第一次戰(zhàn)爭(zhēng)是發(fā)生在663年的白江口之戰(zhàn)。戰(zhàn)爭(zhēng)的起因是同在朝鮮半島的高麗、百濟(jì)、新羅之間的一次戰(zhàn)爭(zhēng)。當(dāng)時(shí)的倭國(guó),也就是現(xiàn)在的日本,他們參與了高麗、百濟(jì)攻打新羅的戰(zhàn)爭(zhēng)。危機(jī)時(shí)刻,新羅向唐朝求援,唐朝便派出了以劉仁軌、劉仁愿為統(tǒng)帥的大軍救援新羅。當(dāng)時(shí),受高麗、百濟(jì)、倭國(guó)三國(guó)聯(lián)軍的猛烈攻打,新羅危在旦夕。直接援助新羅,中國(guó)與新羅之間還隔著一個(gè)高麗,時(shí)間有些來(lái)不及。為了拯救新羅,唐將劉仁軌采用了“圍魏救趙”的策略,他率領(lǐng)一萬(wàn)三千人的大軍,乘坐一百七十余艘戰(zhàn)船從山東城山(今山東榮城)渡海,直撲百濟(jì)的熊津口(今韓國(guó)的錦江口)。抗擊唐軍的除了百濟(jì)五千人外,主要是倭國(guó)的軍隊(duì)。倭國(guó)派出了以安昌比洛夫與阿倍比洛夫?yàn)榻y(tǒng)帥的四萬(wàn)兩千人的大軍,乘坐千余艘戰(zhàn)船迎戰(zhàn)唐軍。從數(shù)量上看是敵眾我寡,無(wú)論是人數(shù)還是船數(shù),倭國(guó)都比唐朝多。但劉仁軌采用了“火燒赤壁”的戰(zhàn)法,當(dāng)倭國(guó)船只擠在一起躲避海浪的時(shí)候,唐軍用點(diǎn)著火的弓箭射向倭國(guó)船只,唐軍連發(fā)火箭,倭國(guó)木船馬上著火,時(shí)煙焰漲天,海水皆赤,一萬(wàn)多倭軍命喪白江口海底。中國(guó)取得了決定性的勝利。

第二次戰(zhàn)爭(zhēng)是發(fā)生于1592年的侵朝戰(zhàn)爭(zhēng)。戰(zhàn)爭(zhēng)起因是日本的豐臣秀吉統(tǒng)一日本后,為爭(zhēng)奪海外土地發(fā)動(dòng)的侵朝戰(zhàn)爭(zhēng)。豐臣秀吉是想第一步占領(lǐng)朝鮮,再經(jīng)朝鮮入侵中國(guó)。戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始,日本攻勢(shì)凌厲,僅三個(gè)月就攻占了朝鮮的漢城、開(kāi)城、平壤三都,而且北攻咸鏡道,打到了朝鮮咸鏡道的會(huì)寧,攻占咸鏡道的日本第二軍軍長(zhǎng)加藤清正還越過(guò)圖門江,進(jìn)入了中國(guó)境內(nèi)。中國(guó)派李如松為抗倭提督,率四萬(wàn)軍隊(duì)救援朝鮮。李如松于1592年12月25日從寧夏平叛回京,沒(méi)有休息一天,日夜兼程,趕赴朝鮮,于1593年1月5日抵達(dá)平壤,8日收復(fù)平壤,隨即收復(fù)了平安、京畿、黃海諸道大部以及開(kāi)城等地,逼日軍退縮在漢城。25日于日軍戰(zhàn)于碧蹄館。3月,火燒日軍龍山倉(cāng)。4月,迫使日軍撤離王京,退守蔚山、釜山一線。然后是長(zhǎng)達(dá)4年之久的和談。因?yàn)樨S臣秀吉的欲望太大,和談破裂。1597年,以麻貴為備倭總兵官再次入朝,圍日軍于蔚山。1598年,豐臣秀吉死,日本再次請(qǐng)和,抗倭援朝戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束。

第三次戰(zhàn)爭(zhēng)則是人們熟識(shí)的歷時(shí)八年、給中國(guó)人民帶來(lái)深痛災(zāi)難的抗日戰(zhàn)爭(zhēng),時(shí)間籠統(tǒng)上可從1931年的日本開(kāi)始侵占中國(guó)東北所發(fā)起的“九·一八”事變?yōu)槠瘘c(diǎn),期間以1937年盧溝橋“七·七”事變?yōu)榭谷諔?zhàn)爭(zhēng)的全面爆發(fā)為主要標(biāo)志,一直到1945年“八·一五”日本無(wú)條件投降為抗戰(zhàn)的結(jié)束。(因字?jǐn)?shù)限制,此次戰(zhàn)爭(zhēng)不作介紹)

縱觀中日歷史上的三次戰(zhàn)爭(zhēng),每一次戰(zhàn)爭(zhēng)都是由日本挑起的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)。白江口之戰(zhàn)是倭國(guó)干涉朝鮮半島、企圖滅亡新羅引起的戰(zhàn)爭(zhēng)。壬辰戰(zhàn)爭(zhēng)是日本直接入侵朝鮮引起的侵朝戰(zhàn)爭(zhēng)。最后一次戰(zhàn)爭(zhēng)也是日本妄圖侵占我過(guò)東北,又進(jìn)一步妄圖侵占中國(guó)引起的中日之間的全面戰(zhàn)爭(zhēng),而我國(guó)一直處于抗擊侵略的正義一端,全國(guó)上下團(tuán)結(jié)一致、抵抗侵略,將看似強(qiáng)大而不可一世的侵略者打擊的體無(wú)完膚。從中既可以得出“好戰(zhàn)者必亡,正義必戰(zhàn)勝邪惡”的結(jié)論,也從中可以看出中國(guó)人民是不畏戰(zhàn)爭(zhēng)、是不可戰(zhàn)勝的,具有堅(jiān)不可摧的抗戰(zhàn)精神。抗戰(zhàn)精神并不是過(guò)去時(shí),而是具有鮮明的時(shí)代價(jià)值,習(xí)近平同志在紀(jì)念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)七十七周年儀式上發(fā)表重要講話中明確提出弘揚(yáng)“抗戰(zhàn)精神”。因此,將這種抗戰(zhàn)精神升華為自強(qiáng)不息的奮斗精神,轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)、民族振興的強(qiáng)大動(dòng)力,勢(shì)將對(duì)實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)具有重要的積極作用。

作者簡(jiǎn)介:白艷冰(1974-),女,遼寧鐵嶺人,鐵嶺市周恩來(lái)同志少年讀書(shū)舊址紀(jì)念館接待部主任,專業(yè)技術(shù)職務(wù):文物博物館員。