微信朋友圈生態下的“虛擬劇場”透視

李瑞琦

【摘要】現如今微信已經成為繼QQ和微博之后炙手可熱的社會化媒體。朋友圈作為微信的一項重要功能,可以使用戶通過自編的文字、圖片、視頻等形成新媒體時代一種特殊的“圖文景觀”,實現“強聯為主,弱聯為輔”的社交目的。如果把朋友圈看做“虛擬劇場”,用戶就是精心表演的演員和觀眾,本文通過運用戈夫曼的“擬劇論”闡釋朋友圈的一些要素和現象,并運用內容分析法對朋友圈信息進行定量分析,探討朋友圈圖文景觀的編輯策略。

【關鍵詞】朋友圈;虛擬劇場;圖文景觀;編輯策略

一、微信朋友圈的生態發展

(一)新媒體時代微信朋友圈發展現狀

微信作為當代最火爆的網絡社交工具之一,其朋友圈功能自2012年4月上線,到目前為止,每天的信息量達30億,超過八成的用戶是朋友圈的高粘性使用者。微信用戶中使用朋友圈的用戶占比在六成以上,幾乎每次使用微信時都會同步訪問朋友圈的用戶占到61.4%,不使用朋友圈的用戶僅占1.3%,刷朋友圈已經成為網民社交強需求。

(二)微信朋友圈傳播特點[1]

1、即時傳播速度快

微信朋友圈是一種融媒體背景下的互動交流平臺,使用渠道多樣,手機、電腦、ipad等終端都可以登錄。還與移動QQ、QQ郵箱、手機通訊錄等相關聯,具有信息集中化的平臺優勢,因此用戶將日常生活的點滴發送至朋友圈進行傳播,只要好友微信在線,就能即時看到用戶分享的文字、圖片或視頻等內容,傳播速度非常快。

2、傳播空間的虛擬性

朋友圈好友信息的分享雖然能讓我們有身臨其境之感,但是卻不能完全置身其中,并且有的信息還帶有一定的虛化和美化成分,這都是傳播空間虛擬性的表現。

3、傳播對象的私密性

朋友圈中的內容只有互為好友的人才能看到,通過朋友圈分組還可以來決定信息公開面對的對象、信息暴露的范圍程度等,用戶有很大的自由度和選擇性,因此用戶更愿意在朋友圈分享信息。

4、傳播內容的多元化

在媒介融合的發展趨勢下,微信作為注重用戶體驗的社交平臺,所能承載的用戶需求也是多元化的,為提高用戶使用的便捷性需求,用戶在朋友圈可以進行多種信息的分享,比如圖片、詩作美文,音樂,攻略,時事新聞,游戲網頁等等。

二、“虛擬劇場”要素解構

戈夫曼的“擬劇論”就是借助戲劇對日常生活進行類比,所研究的就是人們運用哪些技巧樹立在別人的心目中的印象。[2]

(一)劇組與觀眾

戈夫曼認為,劇場表演必須有演員和觀眾兩個要素,按照演員預設的劇本表演,表演者可以是演員或者劇組。如用戶A在朋友圈發了關于用戶B的信息,用戶B留言或點贊,此時的用戶B不僅是觀眾,也是演員,用戶A和用戶B就成為了一個劇組,通過互相回應強化了二者之間的關系,對其他觀眾形成一個良好的印象,呈現出了“劇班共謀”的現象。

(二)自我表演與“印象管理”

朋友圈所表達的信息,都是用戶以“我”為中心的自我呈現,是為了在觀眾面前塑造一個理想的形象進行表演,所謂“印象管理”,是指演員為在觀眾心中塑造理想形象的表演并借以限定他人對自己的印象策略,反映在微信中指的是用戶進行內容發送的策略,“印象管理”包含理想化表演、誤解表演、神秘化表演和補救表演四種,與微信朋友圈用戶自我呈現策略一致。

(三)觀眾反饋與“點贊文化”

朋友圈的本質是“熟人圈”,實現“強聯為主,弱聯為輔”的社交目的,用戶好友間互為“觀眾”對“演員”的表演進行反饋。所謂的反饋不僅僅是因為對其發送的內容感興趣,由于用戶可以通過反饋的機會與好友進行“深鏈接”,鞏固感情,對于交情不深的用戶同樣也可以通過低成本的方式來進行維系,那就是點贊。[3]

朋友圈點贊已經成為一種文化,據《2016年微信數據用戶報告》顯示,點贊已經成為朋友圈的最熱互動,在朋友圈互動過程中,點贊占比最高,接近六成。如今點贊已經成為了許多用戶的慣性行為,是以多、快、好、省且沒有投入成本的方式與好友建立鏈接的方法,因此點贊已經成為朋友圈中一種泛化的互動形式。

三、微信朋友圈圖文景觀內容定量分析

(一)研究方法

1、研究對象及選擇原因

本研究選取的研究對象為從山西大學2016級大學生中隨機抽取的二十名大學生,研究樣本是以上二十位大學生從2017年1月1日至2017年2月11日的朋友圈內容,此時間段包含寒假前一周到元宵節,具有代表性。

選取以上二十名大學生作為研究樣本主要有三個原因:第一,本研究為小樣本調查,隨機抽取的同學具有代表性;第二,青年人是使用微信的主要社會力量,二十位研究對象性格各不相同,使用朋友圈的頻率和發送內容的風格也不盡相同,以上研究對象可以體現出微信使用交流的多樣性;第三,此二十人互為好友,其中既有同學院的成員,又有非學院內的好友。研究中兩方面可以優勢互補,既可以獲得一手資料,也可以更客觀的進行分析。

2、研究方法

在收集研究對象對應的信息時主要運用的是文本收集、參與型觀察的方法,在進行文本分析時使用內容分析法。本文收集了二十位同學42天所發布的朋友圈內容,共計158條。

(二)研究結果分析

1、圖文景觀的內容形式

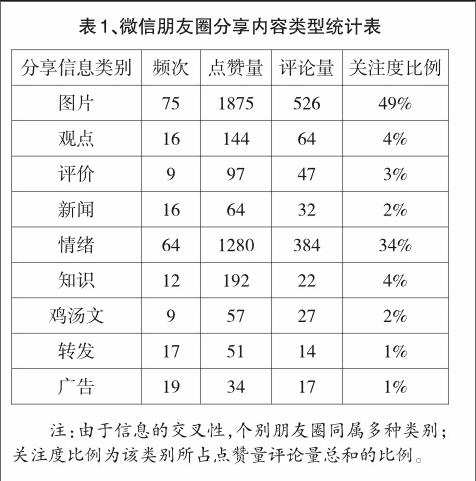

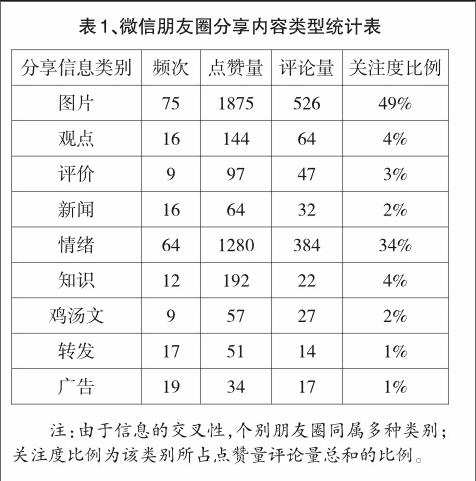

用戶在朋友圈所發布的內容,按照信息內容、信息發布的形式來分析,有圖片、情緒、新聞、知識等9種。通過對除鏈接和短視頻以外的127條圖文信息進行研究,得出表1。

從表1內容可以得出,用戶的點贊量和評論量主要集中在圖片、表達情緒的文字上面,并且二者關注度所占的比例也非常高,因此,通過這兩種方式,可以與好友或用戶之間產生“強鏈接”,但不只是發布以上內容就可以實現高關注度,圖片和文字的編排也要講究策略。

2、文字編輯凝練親和

(1)主題吸睛不俗套

用戶在閱讀朋友圈“碎片信息”時很少會花精力去咀嚼和思考,如果文字沒有吸引眼球的主題就容易失去關注度。通過對樣本容量的分析,因主題致勝引發關注度的朋友圈較多,有積極性、能表達樂觀態度、給人以新鮮感的主題往往能夠引起關注。在進行文字編排時,把亮點內容放在前面或者在結尾運用問句,加強“觀眾”的互動感,也可以使主題更有吸引力。

(2)網絡熱詞引共鳴

在微信朋友圈文字編輯中使用網絡熱詞,既貼近人們的生活,又能引發“觀眾”的共鳴。網絡熱詞可以用來表達幽默戲謔的口氣,也可以用它來緩解嚴肅或尷尬的內容。比如最近流行的“來啊!互相傷害啊!”、“老司機帶帶我”,這些熱詞都可以提升人們的關注度。

(3)語言親和有邏輯

朋友圈是一個“熟人圈”,在這個虛擬環境里,人人都是平等的,所以在編輯文字的時候,要使用親和的語氣,使他人容易接受,如果用詞或語氣刻薄,會引起他人的反感,而且還會在別人心中留下不好的印象,是不可取的。

所謂的邏輯,也就是指語言是否流暢,是否有明顯語病,表達的意思是否確切。如果前言不搭后語,出現讓人啼笑皆非的詞句,也會有損自身的形象,“觀眾”甚至會認為發布者沒有文化素養,對其朋友圈內容不再感興趣。

(4)用詞簡練易懂

編輯時所用的詞要簡練,最好能直觀表達內容,這樣才可以適應“觀眾”的閱讀速度和要求,如果過度使用一些復雜詞句,句意也總是曲高和寡,內容讓人捉摸不透,就會造成疏離感,不易引起共鳴和互動。

(5)排版格式適宜

朋友圈文字的換行功能為文字呈現帶來了新的視覺效果。如果文字不多,可以直接編輯,如果要表達的文字較多,通過換行,文字編輯的視覺效果更加舒適,所表達的意義更清晰直觀。還可以通過添加表情或運用標點對內容進行強化編輯,編輯好格式不僅帶給受眾視覺上的舒適感,還增加了其可讀性,達到了兩全其美的效果。

3、圖片視頻運用強化視覺功能

(1)突出圖片的意涵

圖片可以優化朋友圈版面的視覺功能,許多用戶深諳這一點,因此在發布圖片時常制造以“多”取勝的效果,雖然表面看上去數量眾多,但是如果圖片主題大致相同缺乏變化,缺乏內涵,沒有滿足“觀眾”的審美需求,勢必會引起觀看者的審美疲勞,無法達到預期效果。漫畫也是朋友圈圖片發布占比相對較大的內容,它具有引申義,可表達或諷刺、或幽默、或象征、或映射的涵義,還可以提升“觀眾”的認同感,具有事半功倍的效果。

(2)與配文建立相關性

圖片與配文之間是相輔相成的,如果出現文字空洞無邏輯,圖片也毫無亮點可言,或者出現圖文不符的情況,就會給人不知所云的感受,無法引起觀看者的視覺停留,顯然發布的內容是不成功的。

(3)注重圖片質量

圖片雖然能刺激我們的視覺神經,但不同審美需求的“觀眾”對圖片質量是有不同要求的,圖片的清晰度、構圖、色彩、內容等方面都是影響圖片質量的因素。根據對樣本內容的分析得出,圖片質量越高,越容易得到觀看者的關注,獲得的點贊量和評論量也會越多。

(4)排版舒適有亮點

朋友圈最多可以放九張圖,圖片數量不同排版格式也會有所變化,一、二、三、四、六、九張圖的排版格式帶給人的視覺感受較為舒適,有圓滿的感覺,五張、七張圖的排版由于會有一張照片的空缺位置,給人的直觀感受并不完整,所以不建議發五或七張圖。

一組圖片之間有聯系有特色才能給人觀賞欲,在發圖時,有規律有亮點的組圖能給人以良好的視覺體驗,運用一些組圖模式,帶有舒適感的體驗能夠得到更多關注。

四、結論與思考

(一)私密化自我呈現,以“我”為把關人

用戶在朋友圈這個“熟人圈”中發布內容的目的是為了對他人心中理想的自我形象進行塑造,是以“我”為中心的,分享與自身相關的圖片、心情、觀點或自己對別人的評價等。用戶發布朋友圈的目的是為了滿足自身的價值觀的訴求以及迎合“觀眾”的喜好,在發布之前用戶就對信息反饋有了預估和期待值,期待被贊揚和關注,因此發布的內容是經過思慮和編排的。

(二)碎片化“窄傳播”實現共謀性“深鏈接”

朋友圈屬于私密性的社交圈,分享內容和時段以及用戶的使用模式都有“碎片化”特征。人們習慣性將自己的“碎片時間”利用在朋友圈上,而朋友圈中的內容也是各個用戶“碎片時間”利用的集中呈現。朋友圈具有即時性速度快的特點,內容發布基本都是簡短的文字和圖片,這同樣也是“碎片化”分享的行為,正是這種分享行為,可以使人們不受時空限制去發布信息,好友也可以隨時隨地跟進用戶狀態,進行熟人之間的“窄傳播”。

用戶可以在朋友圈通過點贊、評論等方式與好友建立溝通,還可以實現“共謀性”交流,通過互相發布與彼此相關的信息或留言在觀眾心中留下情誼深厚等印象,實現“深鏈接”。

(三)自編圖文信息為主流

首先,朋友圈發布的內容自編圖文信息占多數,用戶通過圖文編輯策略呈現自我,同時期待得到好友反饋,一定程度上滿足了人們看與被看的欲望,尤其是經過精心編輯的圖文內容,增強了用戶的視覺快感。

其次,朋友圈中的圖文景觀將我們眼中的世界以圖片的方式展現出來,是將世界圖像化、日常生活審美化的體現。

最后,微信作為注重用戶體驗的新媒體,融合了多種媒介體驗形式,在朋友圈中我們可以看到文字、圖片、視頻、音樂、網頁鏈接等豐富內容,帶給我們多重感官視覺體驗。

融媒體時代背景下,隨著微信技術的發展更新和微信對于當前社會的不斷滲透,人們對于它的依賴性越來越強。朋友圈作為受眾應用最廣泛的社交平臺的強勢功能,作為用戶我們不僅能夠呈現自我,還能夠維持與周邊人的情感關系,作為“觀眾”我們可以有不同的感官體驗和感受。聲像結合、圖文并茂的朋友圈景觀使它相較于其他社交媒體更具平臺優勢,我們在利用朋友圈的同時要學會利用圖文景觀的編輯策略,這對構建一個良好的微信朋友圈生態環境有著重要影響。

注釋:

[1]楊麗娜.大數據時代微信朋友圈的生態發展芻議[J].新聞世界,2015(6).

[2]歐文·戈夫曼.日常生活中的自我呈現[M].馮鋼譯.北京:北京大學出版社,2008.

[3]劉一鷗,陳肖靜.微信朋友圈“點贊”行為文化表達的逆向思考[J].當代傳播,2015(4).