中國貿易強國夢實現的外部條件研究

(湖南涉外經濟學院,湖南 長沙)

中國貿易強國夢實現的外部條件研究

楊帆,李一文

改革開放以來,經過多年的發展,我國的對外經濟與貿易已經發展到了一個較高的層次,具有了相當的規模與水平,成為了我國經濟與社會發展的強勁推動力之一。而為應對新的貿易發展趨勢,我國政府提出了“貿易強國”戰略,這一戰略對于我國在國際貿易競爭中提升自身優勢與進一步發展對外貿易水平具有十分重要的意義。因此本文將從“國際政治環境”“國際經濟與新科技革命的進一步發展”以及“文化浪潮”與“世界經濟大環境”四個基本點出發,分析我國貿易強國夢實現的外部條件,從不同的視角出發看待我國貿易強國夢的實現之路。

外部條件;貿易強國夢

貿易強國已作為國家重大戰略。研究中國貿易強國夢實現的外部條件,可為實現這一重大戰略提供理論依據及指導,促使“貿易強國夢”早日實現。

一、國際政治條件

大視角下的國際和平與政治穩定對于國際貿易有著極為明顯的促進作用,不同于世界市場和國際貿易體系成立初期,各國需要通過掠奪資源,發動戰爭轉移國內經濟矛盾或發展本國產業,在全球化趨勢不可逆及程度進一步加深的情況下,國與國之間的和平與穩定才能夠為本國企業提供更好的生長土壤。

從1949-1973年國際貿易從600億美元增加到5740億美元,增長了8.5倍,年平均增長率為10.3%,高于同期世界工業生產增長率5.2%,也超過了國際貿易歷史上增長最迅速時期的水平。期間雖然經歷了美蘇冷戰、世界經濟危機等不利于國際貿易發展的事件,但在1990以后,國際貿易再次進入迅速發展期,起伏增長率維持在4-10%,并始終高于4%的世界經濟增長率。

在當今國際貿易體系下,各主要資本國需要廣大發展中國家為其提供能源、勞動力、市場等滿足其資本擴大化所必須的條件。而發展中國家則需要通過吸收資本與技術來發展本國經濟,提升自身國家發展水平。而要滿足這二者之間的基本平衡,和平與穩定的國際政治環境與各國的相對和平外交政策就是一個基本前提。

各國對于發展本國國際貿易的重要性已經達成共識,進入21世紀,雖然仍存在局部戰爭,但各主要貿易國自二戰后總體上一直維持在相對和平的狀態,并且可以預見的發生大規模戰爭的可能性微乎其微,這就為我國發展對外貿易提供了一個穩定良好的外部政治環境。

二、科技條件

第四次工業革命引發的技術升級及所帶來的推動力是中國“貿易強國夢”實現的強大外部科技條件。

第四次工業革命,是以互聯網產業化,工業智能化,工業一體化為代表,以人工智能,清潔能源,無人控制技術,量子信息技術為主的全新技術革命。由于其智能化與信息化的核心技術革命特點,平臺經濟、企業的網絡化、扁平化等新趨勢的發展以及分享經濟、移動經濟等新的產業形態也將不斷涌現。這就與我國政府實現制造強國戰略第一個十年行動綱領“中國制造2025”以及“互聯網+”戰略等新戰略目標方針不謀而合。中國要成為貿易強國,就需要提升本國在全球制造業生產鏈條中的地位,要實現這一目標,如何推動國內制造業的發展與轉型升級,提升企業自主創新能力,提高產品技術附加值就成為了重中之重。而第四次工業革命恰好能夠從外部給予我國制造業新的動力,傳統行業能夠利用智能化、數字化、綠色化技術等高新技術提升附加值;新能源、3D打印、精準醫療、人工智能等新興領域則將成為新的經濟增長點。

第四次工業革命正在到來,中國憑借自身優勢與發展戰略,定能通過本次革命牢牢抓住經濟轉型與產業升級的先機,使其成為我國“貿易強國夢”實現道路上的巨大推動力。

三、文化條件

世界對中國文化的青睞是推動我國“貿易強國夢”實現的外部文化條件。

在2015年公布的《外國人對中國文化認知調查報告》中,通過對10個主要發達國家青年群體的調查,結果顯示,外國青年群體對中國文化有著強烈的認知意愿,59.0%的青年對于中國文化旅游產品等文化產品具有相當興趣。

根據世界知識產權組織的最新數據顯示,2013年,全球文化產業增加值占GDP的比重平均為5.26%,約3/4的經濟體在4.0%~6.5%之間。其中,美國最高,達11.3%,韓國、巴西、澳大利亞、中國、新加坡和俄羅斯均超過6%,加拿大、英國、中國香港、南非和中國臺灣則分別達到5.4%、5.2%、4.9%、4.1%和2.9%。對于發達國家來說,文化產業作為支柱性產業,能夠在消耗較少資源的情況下獲取較大的產值與利益,能夠幫助國內產業在世界產業格局上占據制高點的地位,并且對國家文化實力的提升具有強大的助推作用。因此,我國利用目前國際社會對于中國文化廣泛,持續性的關注來發展本國文化產業的戰略勢在必行。對于國際資本而言,中國文化席卷全球的背后是中國文化產業的崛起,中國政府針對文化產業的多項政策以及文化的進一步開放程度促使外國投資者對中國文化產業的發展前景具有十分好的預估,這直接導致了國外投資者對于中國文化產業的投資額的進一步提升。可以預見,這一外部條件將會從外部為我國的文化產業注入更多發展動力與資金,促使我國的文化產業進一步發展,并從文化產業逐步延伸到其他領域,從而使得我國產業發展與轉型更加全面化,并能夠增加各國與我國的貿易意愿,提升我國文化實力與國家形象,為我國“貿易強國夢”的實現增添新的籌碼。

四、經濟條件

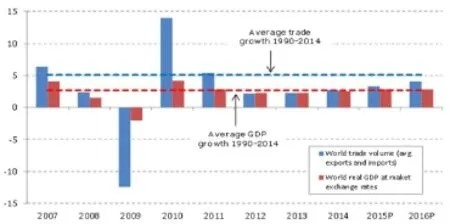

近年國際經濟環境的回暖與新區域貿易體系的成立等為中國“貿易強國夢”的實現提供了一個良好的外部經濟條件。自2007-2009年全球金融危機以來,世界經濟與貿易逐步經歷了一個從低谷中走出的過程,如圖1所示。

世界金融危機爆發以前,受新興發展中國家經濟發展及市場開拓、全球化分工進一步加深等因素的影響,世界貿易額及總GDP的增長始終維持在一個較高的水平。而金融危機的爆發直接導致世界經濟大環境的急速惡化,2008--2009年兩年間全球GDP與貿易額不僅低于平均水準,甚至在2009年出現了罕見的負增長,這給世界經濟與貿易的發展帶來了巨大的打擊。

圖1

隨著各國的經濟調整與應對危機政策的相繼實施,2010年以后各國開始走出世界金融危機帶來的影響,經濟逐漸呈現回暖的趨勢,如表1所示。

隨著諸如美國、歐洲等主要經濟體的經濟復蘇與好轉,世界貿易格局將呈現出穩定與發展的態勢。我國的外部需求環境將會不斷改善——發達國家為了保持自身經濟的穩定以及后續的經濟增長,勢必會將擴大消費作為經濟增長的重要手段,使得國內消費需求在保持剛需的基礎上進一步提升。而發展中國家同樣會采取擴大國內消費需求的手段從而實現自身經濟發展的新突破。這對于目前處于亞洲經濟發展“龍頭”地位的中國來說,意味著我國外貿發展的外需空間潛力十分巨大,這也是我國“貿易強國夢”實現的有利外部基礎條件。

從總體價格水平分析,我國的總體價格水平仍舊維持在一個相對較低的位置,這就有利于我國在對外進口原材料以及高新技術產品時能夠擁有較低的進口成本,推動我國基礎工業以及高新產業的發展,從而使得我國產品在國際貿易中的競爭力得到提高。

除去世界經濟大環境的影響外,區域性的貿易結構變化與改善對我國的對外貿易也有著重要的促進作用。通過其投入“一帶一路”的建設來提高我國內陸區域開放水平則能夠使得我國對外貿易能夠實現平衡發展,維持我國對外貿易的穩定格局。無論是世界經濟的回暖帶來的外需市場還是區域合作的加深,都是我國實現“貿易強國夢”的有利驅動條件。我國“貿易強國夢”的提出與實現是有著一定的外部經濟基礎以及未來愿景的,并為其實現提供了良好的經濟環境。

表1

五、結論

我國“貿易強國夢”的提出與實現在當今國際環境下有著較強的現實意義與機遇,我國在此時提出貿易強國的戰略是符合時代潮流的、深思熟慮的選擇,這不僅是我國“貿易強國夢”的實現之路,也是“中國夢”實現的大好機遇與我國國家振興與崛起的新篇章。

[1]中華人民共和國國家統計局:中國統計年鑒[M].中國統計出版社,2014.

[2]于丹:外國人對中國文化認知調查報告[Z].北京師范大學首都文化創新與文化傳播工程研究院,2015.

[3]趙雨薇:探析“亞投行”與我國對外貿易產業的關系[J].現代經濟信息,2015(17).

[4]WorldTradeOrganization:WroldTradeReport2015[Z]. Geneva,2015.

(責任編輯:胡冬梅)

2016年度湖南省大學生研究性學習和創新性實驗計劃項目,世界貿易強國夢的實現路徑與現實抉擇——基于“中國制造2025”的分析視野,編號:湘教通〔2016〕283號727。