城市道路勘察中地下管線避讓措施探討

黨立平 ,姜夢林 ,郝 欣 ,康 佐

(1.機械工業勘察設計研究院有限公司,陜西 西安 710043;2.西安市地下鐵道有限責任公司,陜西 西安 710000)

0 引言

為避免影響城市交通和市容建設,城市中的各類管線廣泛采用地下敷設方式,包括雨水管道、污水管道、通訊管道、天然氣管道、供水管道、熱力管道、軍用光纜、電纜等諸多管線。在城市道路勘察過程中,如果對地下管線不進行勘察保護及合理避讓,容易損壞地下管線,輕則會給周邊居民的生活帶來不便,或導致交通壓力的增加;重則會給國家經濟造成損失;特別嚴重時還會威脅現場工作人員及周邊居民的生命安全,甚至威脅國家安全。對勘察單位而言,如果在鉆探過程中破壞地下管線,須對業主或相關政府部門進行經濟賠償;在市政勘察施工工期有限的情況下也可能會被勒令暫時性停工;如果發生社會性問題,可能面臨罰款甚至被建設單位拒絕參與后期投標的風險。由于破壞地下管線后果嚴重,代價高昂,因此在市政工程勘察中合理避讓地下管線非常重要。

1 勘察中各類地下管線遇到破壞后的影響

市政道路下埋設有多種地下管線,其損壞后所造成的影響各有不同。有的管線破壞后危險較大,必須立刻進行緊急搶修,以盡快恢復管道的使用功能,減少泄漏所造成的經濟損失,或者緩解管道破壞造成的城市交通壓力,如供水管道和冬季的熱力管道等;天然氣作為特殊類管道,破壞后有爆炸危險,須緊急疏散周邊人員及禁止明火,以免產生爆炸威脅人身財產安全。而有些管線破壞后危險性較小,其搶修時效性要求也一般,造成的經濟損失較小,如污水和雨水管道等。

因此,在勘察作業前,為了對各類地下管線進行合理避讓,首先應根據地下管線破壞后所造成的影響大小進行合理評價。對于破壞后可能產生重大影響的重要管線應進行重點避讓,在清楚了解管線位置前提下保持足夠安全距離,以免鉆探過程中因管道施工不精確而造成“歪打正著”的情況發生。對于破壞后影響較小的地下管線,如雨水管等,也應根據工程經驗盡可能合理避讓。

根據西安市地鐵工程外業勘察實踐經驗,總結各類地下管線破壞后的影響見表1。

2 地下各類管線埋設分布特點

雖然各類地下管線埋設標準不同,但基本原則基本一致。

①天然氣管道 根據壓力不同劃分為不同等級,管材也相應有所區別。高壓和中壓A管道采用鋼管;中壓B和低壓管道采用鋼管或機械接口鑄鐵管,部分低壓管道采用聚乙稀管。中高壓管道一般沿道路方向敷設,且每隔50 m~100 m設置有檢修井,各生活區的燃氣支管就近接入,整體布局呈樹枝狀。天然氣易漏易燃易爆,管道須與其他管線保持安全距離,安全距離根據壓力等級不同而不同(0.5 m≤低壓;1.5 m≤中壓;2.0 m≤高壓)。為盡可能防止天然氣管道被破壞,中高壓管道在埋設過程中上部敷設有黃色警示帶,勘察作業過程中一旦發現該警示帶必須立刻停止鉆探。

②軍用光纜 作為維護國家安全的重要軍事通訊設施,保護軍用光纜是每個公民應盡的義務。軍用光纜部分為專線直埋,并非嚴格沿道路方向敷設,每隔一定距離設置有檢修井,光纜沿線設有安全警示牌,地面貼有安全警示標識。作為維護國家安全的通訊設施,各通訊管道所屬運營商有義務為軍用光纜提供無償使用服務,因而大部分軍用光纜與通訊光纜一起埋設于運營商建設的通訊管道中。

③電纜 城市內埋設電纜主要為交通信號燈電纜、路燈電纜和特殊設備專用電電纜,以地下直埋敷設為主。交通信號燈專用電纜埋設于道路交叉口,從道路轉角一端下穿至另一端,相互穿越呈“口”型或“△”型,各轉角設有電箱及檢修井;路燈電纜作為道路沿線照明設施的供電來源,埋設于路燈沿線綠化帶內,線路接頭處、轉角處多設有檢修井,電纜兩終端設有電箱及電纜指示牌;特殊設備專用電纜,根據其用電設備需要不同,其規格型號及敷設方向各有不同。

④通訊管道 為節省地下空間資源,降低施工成本,除個別通訊專線線纜外,一條通訊管道內埋設有多家運營商及軍用通訊光纜,沿主干道路方向敷設,沿線間距50 m~100 m設有檢修井。各線纜視地質條件包裹有PVC硬塑管或鋼管,部分重要及復雜管道在管頂加設有鋼筋混凝土。

⑤供水管道 主管道沿市政道路方向敷設,每隔一段距離設有閥門控制井,沿線有支管就近接入,整體呈樹枝狀分布。管材分為球墨鑄鐵管和鋼管等金屬管及PE管和硬塑PVC管等非金屬管。管徑和管材隨供水量不同而有所區別,管徑范圍100 mm~2000 mm。目前市政道路中主供水管道主要采用球墨鑄鐵管(工作壓力0.9 MPa),過河及跨越管道為鋼管(工作壓力0.8 MPa),支管及入戶管道采用PE管和硬塑PVC管[1]。根據國家規范要求,城市配水管網用戶接管點處服務水頭應保證28 m,目前市政道路管網平均壓力達0.30MPa以上[2],因此,不論何種供水管材,其發生破壞后都會短時間內發生大面積積水。

⑥熱力管道 主管道沿市政道路方向敷設,整體呈樹枝狀分布,每隔一段距離設置有閥門控制井,部分地段埋設有頂管,使用的鋼管可分為無縫鋼管、電弧焊或高頻焊焊接鋼管。輸送主要介質為熱水,蒸汽目前使用較少。熱水介質設計壓力小于或等于2.5 MPa,設計溫度小于或等于200℃;蒸汽介質設計壓力小于或等于1.6 MPa,設計溫度小于或等于350℃[3],從經濟安全方面考慮,城市生活小區供熱管網一般采用溫度≤120℃的熱水。由于熱力供暖具有季節性,因此管道的破壞在非供熱期影響性很小,供熱期影響較大。

⑦污水及雨水管道 主管道沿市政道路敷設,每間隔一段距離設置有檢修井,與各生活區支管連接后呈樹枝狀分布。管材基本采用水泥管、PVC雙壁波紋管或鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管,管徑200 mm~2400 mm不等,管徑越大管道相對埋設越深,其中主管道均采用大開挖施工,同期施工的污水管要較雨水管埋設更深,管道埋設深度視當地氣候條件情況而定,防止凍脹。道路縱坡較大時,為不使雨水管縱坡過大,分段設置有跌水井。

綜合以上各類管道特點,由于地下管道施工及檢修對道路交通干擾大,且后期受地表重壓較多,故當地下埋設空間有限時,少量埋深大、維修次數少的管道埋設于機動車道下。綠化帶或較寬的人行道下是管道埋設的理想位置,埋設位置與行道樹、桿柱、側石等保待有一定橫向距離,必須交叉的管道為正交埋設。

表1 各類地下管線破壞后的影響

3 道路中的管位分布

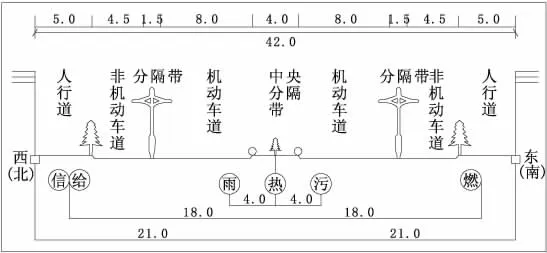

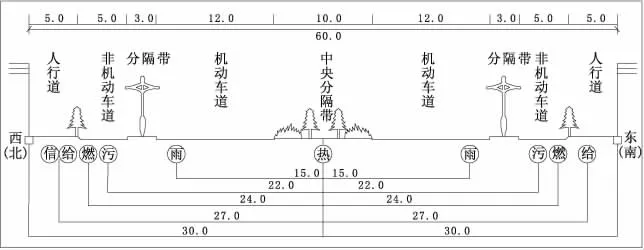

按照相關國家規范,道路紅線寬度超過30 m的城市干道宜兩側布置給水配水管線和燃氣配氣管線;道路紅線寬度超過50 m的城市干道應在兩側布置排水管線。原則上按深度從上至下依次為電力管、通訊管、天然氣管、給水管、熱力管、雨水管、污水管。在深度相碰時,遵守“壓力管讓重力管、小管徑讓大管徑、支管讓干管”的原則。目前城市道路主要有24 m寬、42 m寬和60 m寬3種[4],各種道路特點見表2。按照市政道路綜合規劃與管理辦法,道路下市政管線應按一定原則布置,不同道路管位布置見圖1~3。

表2 3種典型道路特點

圖1 24 m寬道路管位布置圖

圖2 42 m寬道路管位布置圖

圖3 60 m寬道路管位布置圖

4 勘察中管道的合理避讓措施

在城市道路勘察過程中,損壞地下管線代價高、后果嚴重,但并不是不可避免的。隨著國家地下管線管理制度的完善及專業管線探測技術的提高,市政道路鉆探對管線破壞的幾率大幅降低。通過對各類地下管線的敷設規律的了解與掌握,基本可以做到在滿足勘察設計方案的前提下,對管線進行合理避讓。

4.1 讀取綜合管線圖信息

綜合管線圖屬涉密資料,為保障綜合管線系統和國家秘密安全,一般由當地政府相關部門負責管理工作,在進行重大工程建設過程中可申請調用局部地段綜合管線資料。

綜合管線圖中的管線信息包含有管道種類、直徑、埋深、位置和管材型號等,通過對綜合管線圖信息的讀取,可以詳細了解道路沿線主要管線的大致埋設位置情況,由于綜合管線圖對新建管道管理的滯后性及管道施工中因不可控性而對局部管線的微調敷設,僅僅通過管線圖來得出鉆探位置有無管線的結論是武斷的,需要進行現場核查。

4.2 核查路面管線標志

管道埋設于地下,無法用肉眼察覺,然而作為人為施工的生活配套設施,在地表是有章可循的。為保證管線的正常運行,其地面設置有多種明顯的管線標志,是判斷地下管線位置的重要手段。

主管道一般設置有檢修井,井蓋標有管線類型,翻開井蓋后可以了解管道的埋深、走向與管材型號等,經實地核查后可以有效降低管線破壞的可能性;對于老舊道路,新建管線在沿線或橫穿道路時會有明顯的二次開挖痕跡,是后期埋設管線后的重要證據,及時避讓可以避免其遭受破壞;電纜等在地面多配有電箱,因此,有電箱的地段也應進行重點避讓;軍用光纜等重要管線會設有專用標識牌,遇到時要保證有足夠的安全距離。

4.3 管線管理部門配合

對管線信息最了解的當屬各管線的管理部門,其掌握著主、次管道的詳細位置。通過管線管理部門的配合,基本可將鉆探對管道破壞的可能性降到最低,是管線避讓過程中最有效的手段,因此,在鉆探前聯系各家管線管理部門非常重要。

4.4 使用管線探測儀

隨著管線探測技術的發展,管線探測儀在掌握地下管線分布情況中的作用越來越明顯,大量的實踐應用表明,管線探測儀的使用大大降低了勘察過程中管線遭到破壞的可能性。當前探測中對金屬材質管道的探測技術已成熟,非金屬材質管道的探測技術也在快速發展中,相信隨著時間的推移,管線探測技術將在這類工程中發揮更加重要的作用。

5 結語

城市道路勘察時,既要對地下管線進行合理避讓,又得滿足城市道路勘察要求,這就需要在勘察施工前,查明地下管線的分布情況,首先要了解勘察段道路地下管線的特點及用途,然后采用以上一種或多種方法綜合分析,以便準確查明地下管線的分布情況,從而使得城市道路勘察在技術安全、措施經濟的情況下順利完成。