上海臺盟:盟員雖少,聲音不小

應琛

家國情懷、祖國統一,對臺盟每一位盟員來說,都是最深的情、最大的愿。

詩人艾青的詩中寫道:“為什么我的眼里常含淚水?因為我對這土地愛得深沉……”愛祖國、愛家鄉、愛這片生我養我的土地,這種與生俱來的情感,滲透在我們的血液里。

1947年11月12日,在白色恐怖的血雨腥風中,臺灣人民“二二八”起義以后,謝雪紅、楊克煌、蘇新等志士,在中國共產黨的幫助下,從臺灣輾轉香港,歷經艱難創建了臺盟組織。并于第二年5月,在香港《華商報》上發表《告臺灣同胞書》,公開響應中共中央“五一口號”,自此掀開了與中國共產黨通力合作、共同致力于中國革命、建設和改革事業的歷史篇章。

上海,中國的經濟中心,也是最早成立臺盟地方組織的地區之一。1949年7月,臺盟華東總支部在上海成立;1955年4月,臺盟華東總支部撤銷,成立臺盟上海市支部;1983年11月,改名為臺盟上海市分部;1987年11月30日,臺盟上海市分部改名為臺盟上海市委員會。

在臺盟中央和中共上海市委領導下,上海臺盟歷任班子繼承臺胞愛國愛鄉的光榮傳統。

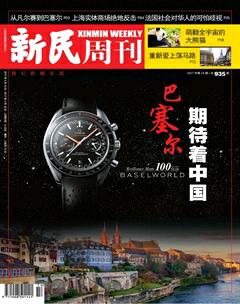

近日,臺盟上海市委副主委兼秘書長李碧影接受了《新民周刊》的專訪。她表示,圍繞建設高素質社會主義參政黨目標,五年來,臺盟上海市委在中共上海市委和臺盟中央的領導下,團結和帶領廣大盟員及所聯系的臺胞,各方面工作均實現了在繼承中創新、在創新中發展。同時,一批有發展潛力的臺盟盟員也在政治協商、參政議政、民主監督、對臺工作、社會服務等生動實踐的“舞臺”上,精彩亮相、脫穎而出。

認真履職,堅持“臺”字特色

《新民周刊》:臺盟作為民主黨派,與其他七個黨派相比,自身有什么特點?

李碧影:由于對盟員籍貫上的要求限制,臺盟是祖國大陸人數最少,也是唯一具有地域特點的參政黨。上海所有民主黨派的成員一共有7.3萬余人,臺盟目前只有333人。我們五年才發展了33名盟員,其中大部分都有海歸背景。但正是基于我們的盟員本身就是臺灣省籍人士,很多盟員在臺灣都有親戚,有著親情鄉情的優勢和血脈的聯系,除了與其他黨派相同的職能外,對臺工作就成為我們這個黨派義不容辭的重要職能。

臺盟的對臺工作和參政議政工作是緊密結合在一起的。我們這些年在政協的發言,都是有自己的特色的。我們的提案有些都是借鑒臺灣好的經驗,來給上海的工作提供一些建議。

《新民周刊》:的確,我注意到,臺盟每年的提案,切入點大多很小、很基層,凡可借鑒的臺灣經驗悉數被拿來寫在建議中。這樣的特點是如何形成的?

李碧影:作為具有“臺”字特色的參政黨,臺盟上海市委緊密依托各專門委員會,積極推進“上下聯動,橫向聯合”工作模式,努力培養參政議政專門人才,尤其是臺情研究青年骨干隊伍。

根據青年盟員的不同特點,有針對性地安排他們以個人或專委會形式參與中央和地方各級課題調研工作,涉及政治、經濟、文化等多個領域,創造機會讓青年盟員“挑大梁”。以臺盟中央“臺灣農民創業園發展情況”大調研為例,臺盟上海市委廣泛動員,有60多位青年盟員主動報名參加,組成了7個調研組分赴蘇、皖兩省了解掌握第一手資料。其中,24人擔任了分課題的執筆工作,形成7份調研報告,臺盟上海市委牽頭完成了《關于蘇皖地區臺灣農民創業園發展情況調研總報告》。這種既有效整合盟內調研力量,又極大地發掘和鍛煉參政議政新生力量的做法,得到了臺盟中央領導的充分肯定。

可以說,臺盟這五年緊緊圍繞國家的、上海的中心工作,特別是上海自貿區建設、科創中心建設、還有社會管理等方面開展調研,充分凸顯黨派特色,專題調研成果豐碩。其中《臺資醫院在大陸發展的有關情況報告》《臺灣青年對兩岸關系認知的二元特征研究》多個調研報告獲中央領導的批示或得獎。

在社情民意方面,臺盟上海市委五年來累計收到信息4500余篇,向臺盟中央、市政協、中共上海市委統戰部上報2000余篇,近800篇得到采用。其中“建議研判臺灣新生代的民意代表,提升對臺工作的針對性和實效性”等37篇建議獲中央和市領導批示,為經濟社會和兩岸關系發展發揮了作用。

對于民主監督這一黨派過去的履職短板,我們也正在摸索適合臺盟的有效工作路徑。中央統戰部和中共上海市委也給了我們很大的幫助。2016年,受中共上海市委委托,臺盟上海市委首次對黃浦區、松江區“五違四必”區域環境綜合整治工作開展專項民主監督,初見成效。同時,我們還參與了臺盟中央組織的赴甘肅脫貧攻堅民主監督專項工作。

《新民周刊》:您剛才提到,臺盟盟員人數在各民主黨派中最少。如何更好地培養青年盟員,讓臺盟事業后繼有人?

李碧影:這也是我們一直在思考的。楊健主委始終強調要緊緊圍繞“參政議政”這條主線來抓我們的隊伍建設,把青年盟員的培養工作和參政履職工作結合起來。通過“引路子”“搭梯子”“壓擔子”“結對子”,鼓勵支持青年盟員在履職實踐中經受鍛煉、不斷成長。我們做得還是比較成功的。

引入“導師制”,由主委帶頭,資深盟員“手把手”帶教青年盟員,加強談心交流,增進感情溝通。同時,還結合開展民主黨派深化政治交接、堅持和發展中國特色社會主義學習實踐等一系列思想教育活動,讓青年盟員能夠親耳聆聽老前輩講述“臺盟故事”,同時也能親身感受中國社會發展的歷史脈絡,從而堅定與中國共產黨風雨同舟、榮辱與共的政治信念,不斷增強中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。

我們在這些工作中培養了一批青年干部。在黨派的舞臺上,雖然我們人少,但是聲音不小,也要充分發揮我們作為參政黨的作用。

“專精深久”,對臺工作切實有效

《新民周刊》:由于歷史原因,兩岸曾長期隔閡,因此在消弭誤解這一點上,臺盟起到了不可低估的作用。在對臺工作中,臺盟堅持怎樣的原則?這些年取得了哪些成效?

李碧影:除了同其他兄弟民主黨派一起履行各項職能外,臺盟還要充分發揮同臺灣血脈相連的親情優勢,認真貫徹落實中央對臺工作方針政策,積極做好維護臺胞合法權益、推動兩岸交流交往、實現祖國和平統一大業的工作。五年來,我們認真落實中央對臺工作部署,按照“專、精、深、久”的工作思路,推動兩岸關系和平發展。

過去我們在對臺工作中,更多注重的是高層交流,但近幾年,在習近平總書記倡導的“兩岸一家親”的理念下,我們在兩岸交流工作中,更加注重了民間交流,已經形成了一些品牌項目。

以“屏東社區干部參訪團”為例,每年臺盟都會邀請臺灣南部地區地區的社區基層人員來上海開展交流,包括一些鄉里長、社會組織成員,以及普通民眾。還與黃浦區打浦橋街道、浦東新區陸家嘴街道等共同舉辦過“兩岸社區管理論壇”,就社區管理問題進行探討。

還有“滬臺青年夏令營”也是我們的特色活動。以面向大學生的夏令營活動為例,為了讓兩岸學子能夠有更多的交流,我們轉變了以往住賓館加參觀的模式,與上海大學開展合作,讓臺灣大學生入住校園,與上大的學生志愿者同吃同住,進行同齡人之間的深入交流。另外,在了解到臺灣學生對大陸的就業情況比較感興趣后,我們還在活動中,組織了兩岸青年創業論壇,帶他們去臺灣企業參觀。讓那些臺灣企業家向學生們介紹在大陸發展的經歷、遇到困難時政府給予的幫助,以及在上海這塊沃土上成長壯大的體會。由于是企業家自身的經歷,活動效果非常好,消除了一些對大陸的偏見和誤解。很多學生在經過交流之后,表示愿意到大陸來讀研究生,或者將來來上海工作。

五年來,臺盟累計接待臺胞來訪71批1155人次。以社區、教育、科技等為主題,組織6批58人次赴臺專題訪問考察。

《新民周刊》:您剛才提到,上海在產業結構不斷轉型升級的過程中,臺商們會碰到一些問題。具體有哪些?在助推臺企轉型發展這方面,上海臺盟又給予他們哪些幫助?

李碧影:在轉型升級過程中,有不少臺企關停并轉,有些遷移到中西部地區、甚至更遠的地方。留在上海的企業,也會碰到對法律政策不理解的情況,比如動拆遷難題。針對這些問題,我們會進行相應解釋,而有些不合理的地方,我們也會向相關部門提出建議和呼吁,來幫助臺資企業。我們還請了法院部門和臺商進行互動,來解釋法律層面的問題,幫助臺商在大陸能夠合法合理地經營。

我們結合對臺交流開展臺情研究,每年都會有一些專門的研究課題,近五年共完成涉臺課題77個。臺情研究成果的數量和質量均相應提升,如關于加強和完善兩岸醫療合作制度建設、完善臺胞權益保護、助推臺灣青年在大陸創業就業等方面的建議均獲得采納,體現了臺盟的黨派特色。

圍繞臺灣人民“二二八”起義、“九二共識20周年”“汪辜會談20周年”等一些重要事件,舉行專題研討。去年,上海臺盟還與市臺聯聯合主辦了紀念臺灣“二林蔗農”事件91周年暨追尋兩岸共同歷史記憶學術研討會。“二林蔗農”事件在臺灣農民運動史上是很有影響力的,領導人是上海臺盟首任主委李偉光。在臺灣,每年都會有研討會,去年是首次移師到上海。臺灣來了不少學者。我們也找了一些學術團體,一起對推進兩岸關系進行研討。

不忘初心,團結一致促統一

《新民周刊》:這些年上海臺盟還著力打造“同心”品牌項目,能否具體介紹一下這個品牌項目,以及具體有哪些成果?

李碧影:雖然我們的資源有限,但仍舊積極整合盟內外資源,重點推進了畢節試驗區的援助項目,形成了以農技輸入、人才培訓、教育開發、醫療義診等為主要內容的智力幫扶工作格局。先后舉辦農用技術專題培訓班;組織醫衛界盟員參與臺盟中央赴貴州、江西、四川義診活動;與各兄弟黨派聯合舉辦西部校長培訓班;連續五年主辦“上海·赫章心連心”夏令營;組織部分在滬臺商赴畢節地區實地考察,促成在滬臺商上海福門紙業有限公司幫扶貴州盛華職業學院赫章中職班項目;主動爭取上海市名師工作室的支持,促成浦東新區北蔡鎮中心小學、奉賢區思言小學與赫章縣海雀小學“二對一”幫扶結對項目。

五年來,我們發動盟員為赫章貧困學生捐款18.9萬元,捐贈教學用品等物資價值20.3萬余元,向臺盟中央的“兩岸同心助學捐款”捐贈16.9萬元。

《新民周刊》:知乎網上,有一個網友提問,臺盟有這么多臺灣籍或有臺灣關系的盟員,臺盟在臺灣具有怎樣的影響力?對于這名網友提問,您如何回答?

李碧影:臺灣很多人士都知道臺盟,來過大陸的人也大多知道臺盟。我們一些老盟員在臺灣本土還是有些影響力的,有些青年盟員在兩岸交流中也發揮出了一些影響力。

另外,2012年,我們的官網開通,現在也有了自己的微信公眾號。臺盟正在努力地不斷擴大自身的影響力。

《新民周刊》:在“十三五”開局階段,臺盟上海市委應當如何順利完成新老班子的交接,并發揮怎樣的作用?

李碧影:一位臺盟老領導曾說過:臺盟一定要跟著共產黨走;臺盟一定要團結。這兩句話始終在我的腦海中滾動。因為臺盟人少,只有團結才能擰成一股繩來發展好臺盟的事業;只有團結才能履職好參政黨的職能,特別是促進祖國的完全統一,這是我們的任務與使命。