認知資源對內隱自殺態度的影響:內控自殺動機的調節作用*

梁宇頌劉華山杜紅芹,3

(1華中師范大學心理學院,武漢 430079) (2武漢理工大學心理健康教育中心,武漢 430070) (3新鄉醫學院心理學系,新鄉 453003)

認知資源對內隱自殺態度的影響:內控自殺動機的調節作用*

梁宇頌1,2劉華山1杜紅芹1,3

(1華中師范大學心理學院,武漢 430079) (2武漢理工大學心理健康教育中心,武漢 430070) (3新鄉醫學院心理學系,新鄉 453003)

旨在探討大學生的內控自殺動機在認知資源與內隱自殺態度的關系中是否存在調節作用。研究發現,內控自殺動機低自我決定的大學生內隱層面對自殺的贊同程度在有認知資源時要顯著低于無認知資源時,而高自我決定的大學生在有或無認知資源時內隱層面對自殺的贊同程度無差異顯著。說明內控自殺動機在認知資源與內隱自殺態度的關系中具有顯著的調節作用。

認知資源,內隱自殺態度,內控自殺動機。

1 引言

近年來,為弄清楚人類為什么會自殺這個問題,學者們從不同角度對自殺進行了大量研究。然而,經過近幾十年對自殺問題的研究,人們漸漸認識到人類自殺的原因存在著巨大的文化差異,我們既不能僅用離婚、失業等生活條件變量,也不能僅用生物條件變量或心理障礙因素對人類自殺原因進行充分的解釋和說明 (Neeleman&Lewis,1999)。為此,學者們提出從自殺態度的角度去對自殺問題進行更為全面的解釋和研究。關于大學生自殺態度的研究結果發現,有自殺意念大學生在內隱層面持較為肯定的自殺態度,但在外顯層面并非都持肯定的態度,一部分有自殺意念大學生持較為肯定、接納的外顯自殺態度,另一部分有自殺意念大學生則持較為否定、中立的外顯自殺態度 (劉建平,楊鋮, 2008;王冰蔚,2012;羅京濱,楊玲,張文藝,王宜靜,姜舸,2004)。如何解釋這一心理現象呢?

在臨床的大學生心理危機干預工作中,我們常常會遇到這樣的情形:當詢問有自殺意念大學生“當你感到痛苦、絕望時是否會想到結束自己的生命?”這個問題時,有的學生說 “我會想到過死,但一想到有那么多美好的事情都還沒有經歷過,就那樣死掉,太不值得了,太對不起自己的生命了,就會打消這個念頭”;有的學生說 “我曾想過離開這個世界,但一想到父母養自己一場不容易,我死了會讓父母很傷心,我又打消了這個念頭”;有的學生則會說 “當我想到自殺會給老師和同學帶來痛苦,我就會打消自殺的想法”。而已有研究也證實,感受到生命的意義和價值、孝順父母、回報父母和他人是大學生不會選擇自殺或者產生自殺意念時沒有去實施自殺行為的重要保護因素 (郭曉坤,2011;陳藝華,葉一舵,王麗馨,梁世鐘,孫潔,2012;劉思妍,2014;臧偉偉,伍新春,2015)。基于研究者的臨床觀察和前人的研究結果,本研究假設:大學生的頭腦中可能存在珍愛生命、報答他人的個人信念,當其產生自殺意念時,這種個人信念會促使他進行自我調節,從而表現出否定、中立的外顯自殺態度。在本研究中,內控自殺動機是指個體基于珍愛生命或報答他人的個人信念進行自我調控、避免出現自殺行為的動機。

關于態度的自我調節是近年來新興的一個研究課題。從國內外已有研究來看,關于態度自我調節的研究主要集中在偏見的自我調節方面。Devine提出的刻板印象偏見雙重加工模型認為,由于共同的社會化過程,每個人都會持有刻板印象,但有些個體在后期的社會化中形成了種族平等的個人信念,這些信念能夠調整其自動激活的刻板印象,從而表現出無偏見行為 (Devine,1989)。控制偏見動機就是基于種族平等的個人信念進行自我調控、避免表現偏見行為的動機 (Dunton&Fazio,1997; Devine,1989;Legault,GreenDemers,Grant,Chung,2007)。關于控制偏見動機的已有研究發現,個體能否對偏見有效進行自我調節主要取決于控制偏見動機自我決定水平的高低 (Legault et al.,2007;張陸,佐斌,2013;溫芳芳,佐斌,2013)。對于具有控制偏見動機高自我決定的個體而言,無論是在有認知資源還是沒有認知資源的情境下,都能有效控制外顯和內隱偏見,表現出較低水平的外顯和內隱偏見;而具有控制偏見動機低自我決定的個體無論是在有認知資源還是沒有認知資源的情境下,都不能有效控制外顯和內隱偏見,表現出較高水平的外顯和內隱偏見 (Devine,Plant,Amodio,Harmon-Jones,&Vance,2002)。

從目前已有的研究來看,尚未發現關于自殺態度自我調節這一方面的研究。研究者認為,偏見是一種態度,自殺態度也是一種態度,因此我們可以借鑒偏見自我調節的相關研究范式來研究大學生內控自殺動機對認知資源與內隱自殺態度之間關系的影響,從而為有效開展大學生自殺預防和干預工作提供實證依據。

2 研究方法

2.1 被試

從武漢某綜合性大學大一至大四每個年級分別隨機抽取12個班的學生,文理各半,實際施測對象為1712人。對隨機抽取的1712人施測癥狀自評量表 (SCL-90),以癥狀自評量表的第15題 “最近一個星期內是否想結束自己的生命”得分在3分及3分以上為指標來篩選有自殺意念學生。共篩選出109名有自殺意念者作為研究對象。

2.2 研究設計

本研究采用2(有認知資源、無認知資源)×2(高自我決定內控自殺動機、低自我決定內控自殺動機)雙因素被試間實驗設計。自變量為認知資源,分為有認知資源和無認知資源兩個水平;因變量為內隱自殺態度,以內隱聯想測驗 (IAT)的得分為指標;調節變量為內控自殺動機,分為高自我決定和低自我決定兩個水平。

2.3 研究工具

工具一:癥狀自評量表 (SCL-90)。該量表由Derogatis L.R.編制,包含軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性9個因子,共有90個項目。

工具二:自編大學生內控自殺動機量表。該問卷包含外部調節、內射調節、認同調節、整合調節和內部調節五個維度,五個維度的動機自我決定程度依次加深,共有20個項目。其中,外部調節是指個體為了獲得他人的肯定或避免他人的否定而去嘗試控制或打消自殺的想法,如 “我不想讓別人認為我是懦弱的人”、 “我希望別人認為我是一個勇敢的人”;內射調節是指個體為了避免內疚感或自我責備而去嘗試控制或打消自殺的想法,如 “當我出現自殺想法時我會感到很內疚”、 “當我出現自殺想法時我會感到很羞愧”;認同調節是指個體由于認識到、并認可了控制或打消自身的自殺想法的潛在價值而去嘗試控制或打消自殺的想法,如 “我不想家人因為我的自殺而痛苦”、 “我不想因為我的自殺而連累到家人”;整合調節是指個體由于接受了文化和輿論中否定、排斥自殺的價值導向、并整合這些目標使其成為個人的核心價值觀和信念而去嘗試控制或打消自殺的想法,如 “我不認同自殺行為”、 “我認為自殺是一種不可取的行為”;內部調節是指個體出于對生命本身的熱愛而去嘗試控制或打消自殺的想法、與外部的任何獎勵或懲罰無關,如 “我很熱愛自己的生命”、 “我認為活著是一件很有意義的事情”。在本研究者關于該量表的研究中,五個維度的內部一致性系數分別為0.74、0.78、0.83、0.85、0.94。驗證性因素分析表明,χ2=293.65, df=160,RMSEA=0.08,CFI=0.96,NNFI=0.95,PGFI=0.61。以上指標表明該量表具有良好的信度和效標效度。本研究借鑒偏見自我調節相關研究中對控制偏見動機相對自主指數的計算方法,采用算式:外部調節×(-2)+內射調節×(-1)+認同調節×(+1)+整合調節×(+2)+內部調節×(+3)來計算內控自殺動機的相對自主指數(Relative Autonomy Index,RAI),并以RAI得分作為動機自我決定水平的綜合指標,得分越高,說明自我決定水平越高。

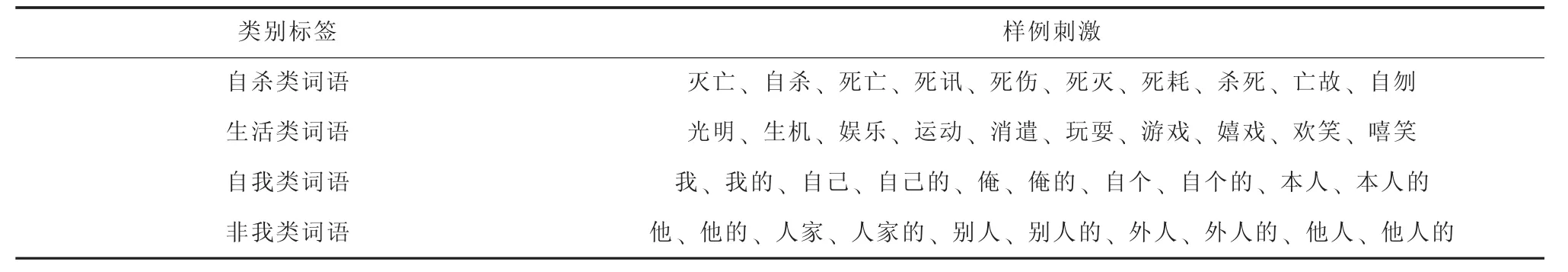

工具三:自殺態度內隱聯想測驗 (IAT)。本研究采用劉建平等編制的自殺態度內隱聯想測驗材料作為實驗材料 (劉建平,楊鋮,2008)。在劉建平等所編制的自殺態度內隱聯想測驗中,被試的一致性任務是將10個自殺類詞語與10個自我類詞語相配對,將10個生活類詞語與10個非我類詞語相配對 (見表1);不一致任務則相反。由計算機自動記錄測試結果,并對被試的IAT反應時進行預處理。其中反應時大于3000毫秒的以3000毫秒計,低于300毫秒的以300毫秒計。

表1 內隱聯想測驗所采用的類別標簽和樣例刺激

2.4 研究過程

首先對隨機選取的48個班 (文理各半)的1712名學生施測癥狀自評量表 (SCL-90),以該量表的第15題 “最近一個星期內是否想結束自己的生命”得分在3分及3分以上 (計分標準為1-5分)為指標篩選出109名有自殺意念者作為研究對象,并對他們實名施測自編大學生內控自殺動機量表。要求所有參加實驗學生的矯正視力正常,熟悉電腦的有關操作。

隨后對被試的內控自殺動機量表數據進行處理,用相對自主指數 (RAI)來計算他們的動機自我決定水平得分,并將所有被試的RAI得分按照從高分到低分的順序排序。在征得其同意的基礎上,選取RAI得分約在前37%和后37%的被試各40人作為實驗對象,共選取80人。RAI得分在前37%的被試代表其具有高自我決定的內控自殺動機;RAI得分在后37%的被試代表其具有低自我決定的內控自殺動機。

實施問卷測試1個星期后,分別將內控自殺動機高自我決定被試和低自我決定被試隨機分配到有認知資源組和無認知資源組兩種實驗條件下,每種實驗條件下分配的被試人數相同,均為20人。每個被試均在計算機上單獨完成實驗任務。在有認知資源組,要求每個被試均在非認知忙碌情境下完成IAT任務,就是要求被試在電腦上直接完成內隱聯想測驗。在無認知資源組,要求每個被試均在認知忙碌情境下完成IAT任務,即被試一邊在電腦上做內隱聯想測驗一邊聽一段錄音,在錄音中會聽到一位女性以平均每秒一個字母的速度朗讀字母表,要求被試要特別留意字母 “T”,每次聽到字母“T”時必須立即說出字母 “T”,以便于主試記錄被試是否在準確監測字母。在字母表中,字母“T”以半隨機的方式呈現,平均每10個字母中會隨機出現一次。由主試記錄被試報告字母 “T”的錯誤率。對于報告字母 “T”的錯誤率超過50%的被試的數據則不能采用。本研究中未出現無效數據。整個實驗完成后,給被試發放實驗禮物并解釋研究目的。

2.5 研究的倫理問題處理

為避免問卷調查會對被試的心理健康造成不良影響,調查結束后會通過發放預防自殺材料、宣傳預防自殺知識對被試進行必要的干預。

3 結果

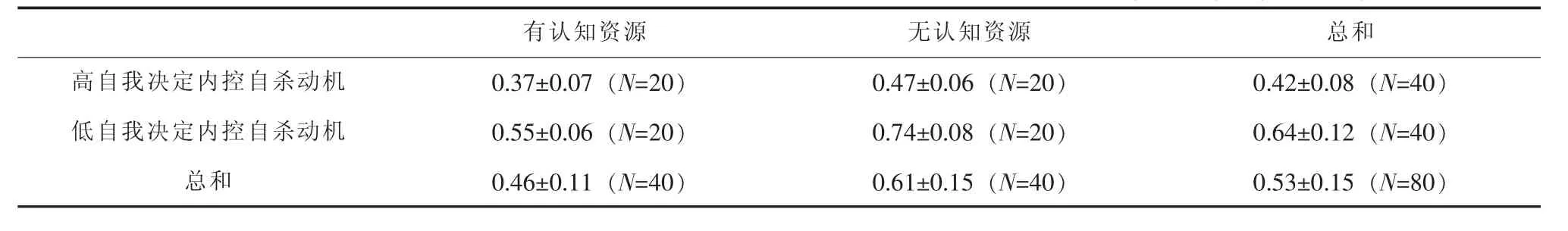

內控自殺動機不同水平被試在有無認知資源兩種實驗條件下的內隱自殺態度得分見表2。

表2 內控自殺動機不同水平大學生在不同實驗條件下的內隱自殺態度得分 (M±SD) (單位:s)

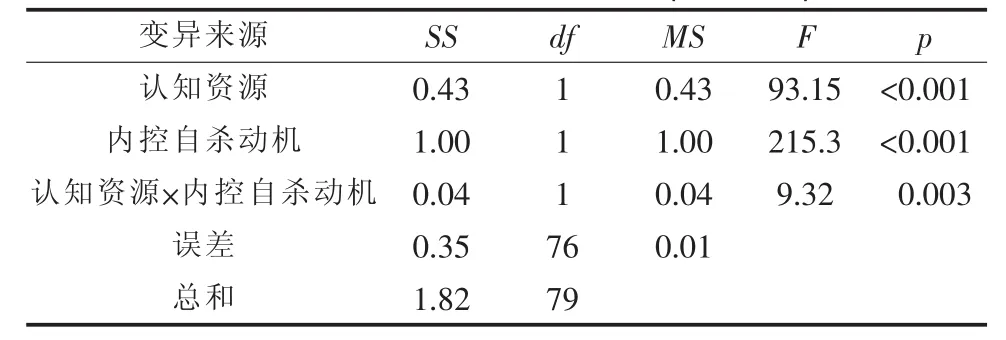

為檢驗認知資源對內控自殺動機不同水平被試的內隱自殺態度是否具有調節效應,依據自變量與調節變量皆為分類變量的調節效應檢驗方法 (溫忠麟,侯杰泰,張雷,2005),以認知資源和內控自殺動機為自變量,以內隱自殺態度為因變量,進行2×2的雙因素方差分析,結果見表3和圖1。

表3 內控自殺動機不同水平大學生在不同實驗條件下的內隱自殺態度方差分析結果 (單位:s)

圖1 影響內隱自殺態度得分的雙因素交互作用圖

方差分析結果表明,內控自殺動機的主效應顯著,F(1,76)=215.33,p<0.001,內控自殺動機高自我決定的被試 (M=0.42,SD=0.08)在內隱層面對自殺所持的贊同程度要顯著低于低自我決定的被試(M=0.64,SD=0.12)。認知資源的主效應顯著,F(1,76)=93.15,p<0.001,有認知資源實驗條件下的被試 (M=0.46,SD=0.11)在內隱層面對自殺所持的贊同程度要顯著低于無認知資源實驗條件下的被試(M=0.61,SD=0.15)。認知資源與內控自殺動機的交互效應顯著,F(1,76)=9.32,p<0.005。簡單效應分析發現,內控自殺動機低自我決定的被試在兩種實驗條件下的內隱自殺態度存在顯著性差異,被試內隱層面對自殺的贊同程度在有認知資源條件下(M=0.55,SD=0.06)要顯著低于無認知資源條件下(M=0.74,SD=0.08)。而內控自殺動機高自我決定的被試在有認知資源和無認知資源兩種實驗條件下的內隱自殺態度不存在顯著性差異。

4 討論

研究發現,首先,被試在有認知資源實驗條件下的內隱自殺態度得分要顯著低于無認知資源實驗條件下的得分,這表明認知資源的多少會影響被試控制內隱自殺態度的有效程度,也就是認知資源越多被試越能有效控制內隱自殺態度。其次,內控自殺動機高自我決定被試的內隱自殺態度得分在有、無認知資源兩種實驗條件下沒有顯著差異,而低自我決定被試在有認知資源實驗條件下的內隱自殺態度得分要顯著低于無認知資源實驗條件下的得分。此研究結果與偏見自我調節的相關研究結果相一致。如Devine等的研究發現,具有控制偏見動機高自我決定的被試表現出了最低水平的內隱偏見,而且在無認知資源情境下仍然能有效地控制內隱偏見(Devine,Plant,&Amodio,et al.,2002)。又如,Legault等曾對具有控制偏見動機不同水平的個體消耗認知資源對其內隱偏見的影響進行了實證研究,其方法是讓高自我決定動機個體和低自我決定動機個體首先完成其他的自我調節任務以消耗其認知資源,隨后立即測量其內隱偏見。結果發現高自我決定動機個體消耗認知資源后與沒有消耗認知資源的控制組相比其內隱偏見沒有顯著差異,仍表現出較低水平的內隱偏見;而低自我決定動機個體消耗認知資源后,與沒有消耗認知資源的控制組相比其內隱偏見增加(Legault,GreenDemers,&Eadie,2009)。本研究結果與前人的研究結果相一致,被試內控自殺動機的自我決定水平越高,其自我調節所需的認知資源就越少,即使在認知資源不足時仍然能有效控制內隱自殺態度;反之動機自我決定水平越低,其自我調節所需的認知資源就越多,在認知資源不足時則不能有效控制內隱自殺態度。

關于這一研究結果,我們可以運用Muraven等人的自我調節理論以及自我決定理論加以解釋。Muraven等人關于自我調節的理論認為,自我調節是一種有限的資源,當人們完成最初的自我調節任務時會消耗一定的自我調節資源,并對隨后進行的自我調節行為產生不利影響;人們能否成功進行自我調節主要依賴于資源的可得性,可利用的自我調節資源越多,自我調節成功的可能性就越大;同樣的資源可用于各不相同的自我調節任務,既可以用于認知和思想的調節,也可以用于情感調節,還可以用于沖動行為、欲望行為或外在表現的調節(Muraven,Tice,&Baumeister,1998)。自我決定理論在此基礎上進一步提出,雖然自我調節是一種有限的資源,但不同的自我調節方式有著不同的資源消耗量 (Moller,Deci,&Ryan,2006),自我調節的自我決定水平越高其所需消耗的資源就越少,并且對行為的調節也會更有效 (Ryan&Deci, 2008;Muraven,Gagné,&Rosman,2008)。因此,有自殺意念個體的內控自殺動機自我決定水平越高,其所需消耗的資源就越少,對內隱自殺態度的控制越有效,即使在認知資源不足的情況下仍然能有效控制;而動機自我決定水平越低,其對內隱自殺態度的控制則受認知資源多少的影響,在認知資源不足時就不能有效控制內隱自殺態度。而劉建平等人運用內隱聯想測驗 (IAT)對自殺意念與內隱自殺態度之間的關系進行研究后發現,有自殺意念大學生的內隱自殺態度得分要顯著高于無自殺意念大學生的內隱自殺態度得分,有自殺意念大學生對自殺類詞語非常敏感,在內隱自殺態度中傾向把自我與負性詞語相聯系、把他人與正性詞語相聯系,無自殺意念大學生的內隱態度則剛好相反 (劉建平,楊鋮,2008)。也就是說,自殺意念與內隱自殺態度呈正相關關系。然而,本研究發現,當有自殺意念個體具有高自我決定的內控自殺動機時,就能有效控制內隱自殺態度,從而有可能降低自殺風險。在本研究中,有自殺意念個體的內控自殺動機自我決定水平高低反映的是珍愛生命、報答他人的個人信念的內化程度的高低。這提示我們,為更有效地開展大學生自殺預防與干預工作,未來應在如何通過生命教育和感恩教育幫助大學生把珍愛生命、報答他人的觀念內化為個人信念、并將之作為行動目標方面進行更為深入的研究。

5 結論

本研究得出以下結論:內控自殺動機對認知資源與內隱自殺態度之間的關系具有顯著的調節作用,有自殺意念大學生在有認知資源條件下要比無認知資源條件下能更有效地控制內隱自殺態度;內控自殺動機與認知資源的交互作用顯著,內控自殺動機高自我決定的大學生無論是有認知資源還是無認知資源都能有效控制內隱自殺態度;而低自我決定的大學生在有認知資源條件下對內隱自殺態度的控制要優于無認知資源條件下的控制。

陳藝華,葉一舵,王麗馨,梁世鐘,孫潔.(2012).大學生生命意義感與自殺意念的關系研究.南京醫科大學學報 (社會科學版), 12(6),423-426.

這些關于pentacene與MoS2異質結的研究報道中,MoS2都是通過機械剝離法所得,耗時長、可重復性差,而化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition,CVD)法操作簡單方便、可重復性好,另外關于pentacene沉積在單層MoS2薄膜上之后,兩者光學性質的變化的研究鮮有報道,如光吸收、喇曼光譜等的變化.本文采用CVD法制備出60 μm左右的大尺寸單層MoS2薄膜,研究了pentacene薄膜、單層MoS2薄膜和pentacene/MoS2雙層膜的光學特性,以及pentacene/MoS2異質結的電流-電壓(I-V)特性,并分析了其電荷傳輸機制.

郭曉坤.(2011).大學生孤獨感、生命意義感與自殺態度的關系研究.(曲阜師范大學).

胡小勇,郭永玉.(2009).自主-受控動機效應及應用.心理科學進展,17(1),197-203.

劉建平,楊鋮.(2008).有自殺意念大學生的內隱態度探析.心理學探新,28(4),62-64.

劉思妍.(2014).中國大學生生存理由的量化與質性研究.(Doctoral dissertation,南方醫科大學).

羅京濱,楊玲,張文藝,王宜靜,姜舸.(2004).大學生自殺態度、自殺意念與生活事件及應付方式的調查研究.中國醫學倫理學, 17(2),57-59.

王冰蔚.(2012).河南某高校大學生自殺態度心理因素分析.中國學校衛生,33(3),354-355.

溫芳芳,佐斌.(2013).無偏見目標對內隱與外顯相貌偏見的調節效應——基于IAT與AMP的測量.中國特殊教育,(1),73-78.

溫忠麟,侯杰泰,張雷.(2005).調節效應與中介效應的比較和應用.心理學報,37(2),268-274.

臧偉偉,伍新春.(2015).大學新生的自殺意念及相關因素分析.心理技術與應用,(3),38-41.

張陸,佐斌.(2013).偏見的消融——無偏見動機的抑制作用.中國臨床心理學雜志,21(6),912-915.

Devine,P.G.(1989).Stereotypes and prejudice:Their automatic and controlled components.JournalofPersonality & Social Psychology,56(1),5-18.

Devine,P.G.,Plant,E.A.,Amodio,D.M.,Harmon-Jones,E.,& Vance,S.L.(2002).The regulation of explicit and implicit race bias:the role of motivations to respond without prejudice. Journal of Personality&Social Psychology,82(5),835-48.

Dunton,B.C.,&Fazio,R.H.(1997).An individual difference measure of motivation to control prejudiced reactions.Personality&Social Psychology Bulletin,23(3),316-326.

Legault,L.,Greendemers,I.,Grant,P.,&Chung,J.(2007).On the self-regulation of implicit and explicit prejudice:A selfdetermination theory perspective.Personality&Social Psychology Bulletin,33(5),732-749.

Legault,L.,GreenDemers,I.,&Eadie,A.(2009).When internalization leads to automatization:The role of self-determination in automatic stereotype suppression and implicit prejudice regulation.Motivation&Emotion,33(1),10-24.

Moller,A.C.,Deci,E.L.,&Ryan,R.M.(2006).Choice and ego-depletion:The moderating role of autonomy.Personality& Social Psychology Bulletin,32(8),1024-1036.

Muraven,M.,Gagné,M.,&Rosman,H.(2008).Helpful self-control:Autonomy support,vitality,and depletion.Journal of Experimental Social Psychology,44(3),573-585.

Muraven,M.,Tice,D.M.,&Baumeister,R.F.(1998).Self-control as limited resource:Regulatory depletion patterns.Journal of Personality&Social Psychology,74(3),774-789.

Neeleman,J.,&Lewis,G.(1999).Suicide,religion,and socioeconomic conditions:An ecological study in 26 countries,1990. Journal of Epidemiology&Community Health,53(4),204-210.

Ryan,R.M.,&Deci,E.L.(2008).From ego depletion to vitality: Theory and findings concerning the facilitation of energy available to the self.Social& Personality Psychology Compass,2 (2),702-717.

Influence of Cognitive Resource to Implicit Suicide Attitude:Moderating Effect of Internal-Control Motivation of Suicide

Liang Yusong1,2,Liu Huashan1,Du Hongqin1,3

(1 School of Psychology,Central China Normal University,Wuhan 430079;2 Mental Health Education Center,Wuhan University Of Technology,Wuhan 430070;3 School of Psychology,Xinxiang Medical College,Xinxiang 453003)

The experiment aimed to examine whether internal-control motivation of suicide play a role of moderator between cognitive resource and implicit suicide attitude.The study found that implicit suicide attitude of low self-determination motivation students is remarkably lower when there exists cognitive resource,but implicit suicide attitude of high self-determination motivation students has no significant differences whether there is cognitive resource or not.The results indicated that internal-control motivation of suicide moderates the relationship of cognitive resource and implicit suicide attitude.

cognitive resource,implicit suicide attitude,internal-control motivation of suicide.

B849

2016-1-12

2011年度湖北省教育廳人文社會科學項目 (2011JYTZ041)。

劉華山,E-mail:hsliupsycho@263.com。