社會化媒體在城市閱讀推廣中的公眾需求及應用研究——基于蘇南三市的實證調研

●熊太純,張 穎

(1.江蘇理工學院 圖書館,江蘇 常州 213001;2.北京勞動保障職業學院 圖書館,北京 100029)

1 引言

基于文獻調研,國內的閱讀推廣研究大部分圍繞圖書館來開展,闡述各類圖書館在閱讀推廣中的意義、目標、內容、特點、技術應用、方案與策略等,對包括美國、英國等發達國家借助圖書館開展閱讀推廣也給予了較多關注,閱讀方法研究也有部分成果,針對青少年和兒童閱讀推廣也有所研究,[1]借助網絡平臺,通過手機、Web2.0和閱讀工具來促進閱讀推廣已成為今后閱讀推廣的研究熱點。城市閱讀推廣研究則局限于閱讀推廣活動綜述及中外閱讀推廣比較,[2]尚未厘清城市閱讀推廣的真正內涵和內在特質,信息技術在城市閱讀推廣中的應用研究仍然只停留在宣傳層面。本研究旨在通過對蘇南三市城市社區居民進行問卷調查,了解城市社區居民閱讀及閱讀推廣現狀,并著重探討社會化媒體在城市閱讀推廣中的公眾需求及應用前景,為推動網絡信息技術及互動傳播觀念應用于城市閱讀推廣工程提供可借鑒依據。

2 調查結果與分析

2.1 調查樣本的數據統計與描述

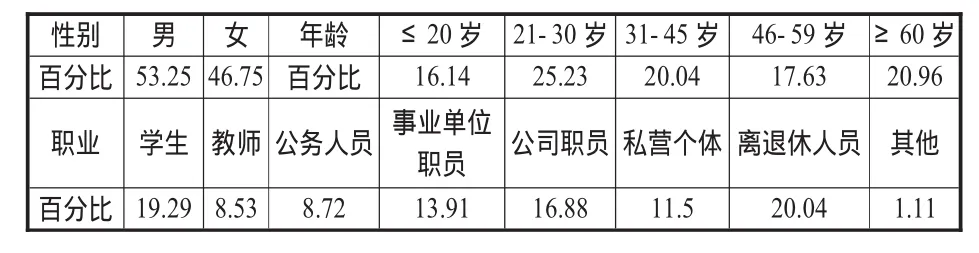

2013年1~2 月,研究人員通過開放性問卷收集調查對象對社會化媒體應用于城市閱讀推廣的度量,對江蘇常州、無錫和蘇州三個城市12個街道27個社區居民進行隨機抽樣問卷調查,共發放調查問卷580份,回收有效問卷539份,有效問卷回收率為92.93%。采用SPSS13.0軟件對有效問卷進行統計分析,抽樣調查的社區居民在性別、年齡和職業分布上均具有一定的代表性,樣本基本屬性的統計情況見表1。

表1 樣本分布情況

2.2 公眾對社會化媒體的使用、認知與評價

根據調查,已使用過社會化媒體工具的公眾比例為71.43%,其中,“經常使用”為68.31%,“不定時、偶爾使用”為20.26%,“零星使用”為11.43%,這表明社會化媒體在蘇南地區城市公眾中有著較高的輻射面及一定的黏質性。在公眾使用社會化媒體工具種類的調查中,論壇使用比例最高,為92.21%;博客為85.45%,微博為80.78%,電子商務網站為79.74%,社交網絡為74.55%,內容社區為70.91%,點評類社區為62.08%,電子政務網站為56.36%,維基為45.71%,社會化書簽為39.74%,播客為22.34%,其他比例為19.22%,涉及書簽、網頁工具等。公眾認為社會化媒體具備的優勢比例從高到低依次是:廣泛參與、虛擬公開、交流對話、便捷靈敏、連通聚合、社區包容和認知參考,前三者比重均超過七成,其他優勢包括成本低廉、無時空限制和形式多樣等,比例為10.39%(見表2)。

表2 公眾認為社會化媒體的優勢

公眾未使用社會化媒體工具的原因多表現在“不了解”、“操作繁瑣”、“沒時間”、“功能缺失”等。調查顯示,公眾對社會化媒體工具有著較高的使用意愿,具體為:愿意使用(非常愿意為17.25%,愿意為44.88%)超過六成,不愿意為23.38%,無所謂為14.49%。

2.3 公眾文獻閱讀頻次、類型、目的及途徑調查

公眾閱讀文獻頻率分布:53.06%的公眾經常閱讀文獻,偶爾為38.59%,從不為2.04%,不清楚為6.31%;閱讀文獻類型:圖書比例為79.41%,網絡信息為64.19%,報紙為51.21%,多媒體資料為34.69%,期刊雜志為29.87%,其他文獻為15.58%。公眾閱讀文獻目的主要集中于開拓視野、陶冶身心和娛樂消遣,接下來依次是技能培養、咨詢參考、專業學習和其他目的(見表3)。公眾閱讀文獻的途徑主要是通過網絡,其次依次為手機移動閱讀、從圖書館借閱和自購,其他方式包括文獻捐贈、互借等,具體比例見表3。這表明文獻獲取低成本、便捷性仍是公眾選取文獻的重要標尺。

表3 公眾閱讀文獻的目的與途徑

2.4 公眾對本市(社區)閱讀推廣的認知與評價

根據調查,85.07%的公眾認為本市(社區)已開展閱讀推廣工作,此項工作具體分布:公共公益講座比例為60.48%,優秀讀者評選為54.55%,特殊群體閱讀幫助為48.61%,文化志愿服務為41.37%,社區圖書館為38.59%,閱讀推廣活動宣傳為34.69%,免費資源共享共建為33.58%,文獻捐贈為32.28%,文獻導讀為30.43%,讀者知識競賽為25.23%,主題文獻展覽為23.38%,文獻薦購為21.52%,閱讀推廣政策制定為19.85%,文獻資源通報為17.07%,文獻評介為13.36%,其他工作為6.86%。從總體上來看,公眾對本市(社區)閱讀推廣工作的滿意度還存在一定的上升空間,具體評價:非常滿意為14.47%,滿意為25.42%,一般為41.93%,不滿意為13.91%,非常不滿意為4.27%。

2.5 公眾對社會化媒體應用的認知與需求

2.5.1 公眾對社會化媒體的認可及偏好

公眾對社會化媒體應用于城市閱讀推廣有較高的認可度,具體認可情況:認可(非常有必要20.41%+有必要52.69%)為73.1%,不認可的占10.76%,無所謂的占16.14%。同時,在公眾認為本市(社區)已利用社會化媒體開展閱讀推廣的調查中,已利用為30.98%,未利用為11.32%,不了解為57.7%。公眾對社會化媒體的工具偏好分布:論壇比例最高,為71.43%;其次為博客,占68.27%;接下來依次是社交網絡、電子商務網站、內容社區、微博、維基、電子政務網站、點評類社區、播客和社會化書簽。

2.5.2 應用社會化媒體涉及的主體

社會化媒體推廣應用涉及多方主體,政府部門、公共文化服務機構及社區讀者是城市閱讀推廣應用社會化媒體工具的最重要的三個主體。政府部門專指城市文化建設相關政府職能部門,公共文化服務機構包括公共圖書館、博物館等在內的服務機構,社區讀者是城市閱讀推廣的直接受益群體。閱讀推廣組織是以城市閱讀推廣作為組織目標的專業公益性組織,文獻出版機構和文獻銷售機構是現代文化(或知識)呈現的服務團體,部分文化產業企業也成為城市閱讀推廣的助力,網絡運營商為社會化媒體應用于閱讀推廣提供網絡通信保障,民間組織為城市閱讀推廣提供多元支持,在一定條件下擁有海量優質文獻資源的高校院所圖書館也是閱讀推廣的重要參與主體。由此,社會化媒體應用于城市閱讀推廣涉及主體廣泛,有必要統籌各主體及其關系,以利于調動各種力量促進社會化媒體閱讀推廣工程。

2.5.3 社會化媒體的主要作用

通過調查發現,公眾認為在促進交流互動方面作用明顯,比例高達90.54%;社會化媒體在閱讀推廣中的應用也會在較大程度上降低閱讀成本;由于網絡及社會化媒體的泛在傳播特性,其受眾多元廣泛,各種優質文獻資源易于推介展示,從總體上提升閱讀效率、改善閱讀環境和提高資源利用;其他的作用還包括資源傳播迅捷、優化資源結構、操作簡單易學、資源方便獲取、海量存儲和深度挖掘。這些作用都在一定程度上滿足用戶閱讀成本、多元選擇及深度汲取知識的需求以及優化城市閱讀推廣管理。

3 社會化媒體應用的對策與建議

3.1 轉變理念,普及相關操作技能

新型的社會化媒體為城市閱讀推廣的進一步發展帶來了新契機,借助于社會化媒體,城市閱讀推廣更易于擴大輻射面,增加公眾在社會化媒體閱讀中的黏結度、參與度和貢獻度,利于各類文獻資源通過社會化媒體在公眾中共享、轉化與增值。調研數據顯示,28.57%的公眾未使用過社會化媒體工具,這部分人群中有85.06%的公眾未使用社會化媒體工具的原因是“不了解”;10.76%的公眾不認可社會化媒體應用于城市閱讀推廣,69.02%的公眾不認為或不知道本市已利用社會化媒體進行閱讀推廣。這部分公眾對社會化媒體的使用及在閱讀推廣中的應用前景還存在疑慮。因此,有必要通過各種方式加強對社會化媒體及其應用于閱讀推廣的營銷宣傳,轉變觀念以提高公眾對社會化媒體閱讀推廣的認可度、認知度及活躍度。

對社會化媒體軟件的認知、使用及偏好將直接影響社會化媒體在城市閱讀推廣中的應用效果。在未使用社會化媒體工具的公眾中,65.58%的公眾認為其“操作繁瑣”;超過七成的公眾使用過論壇、博客、微博、電子商務網站、社交網絡和內容社區等六種社會化媒體工具;除了論壇,公眾認為城市閱讀推廣應用社會化媒體工具的比例均低于七成。這部分公眾對社會化媒體的認知和使用均需提高,通過在網上和網下對公眾及其他參與主體進行社會化媒體操作技能培訓,是開展社會化媒體閱讀推廣工程的關鍵環節。

3.2 多元協作,擴大社會群體的聚合力

城市閱讀推廣是一項面向社區公眾的系統性文化建設工程,同樣,利用社會化媒體進行城市閱讀推廣也是一項長期復雜工程。根據調查數據,公眾認為城市閱讀推廣應用社會化媒體涉及的主體是多元的,遇到的障礙也是多方面的。可見,開展社會化媒體閱讀推廣工程既需要廣大公眾參與、共享,更需要集合更為廣泛的主體開展多元協作,多渠道獲取行政、政策、資金和設備等方面的諸多支持。由此,我們認為城市閱讀推廣應用社會化媒體的動力源于公眾內驅力和社會外驅力兩個方面,可以通過虛擬和物質激勵等措施調動公眾在社會化媒體環境下參與以及管理閱讀推廣的內在動力,通過聯合眾多參與主體,在行政、政策、資金、設備、人力配備、技術支撐、文獻資源、組織管理等方面獲得來自社會力量的支持與協作,并注重統籌公眾內驅力和社會外驅力,以利于調動各種力量促進社會化媒體閱讀推廣工程,擴大社會化媒體閱讀推廣群體的凝聚力。

3.3 結合需求,促進閱讀資源建設與存取

在現今大眾閱讀環境下,大多數公眾偏好優質、有特色和深度的文獻信息資源,并注重文獻信息資源的多樣選擇性。城市閱讀推廣中文獻資源建設首先要考慮公眾口味,從滿足公眾對文化修養、知識學習、健身娛樂、愉悅身心、開拓視野、技能培訓和咨詢參考等諸多需求的文獻信息資源著手,構建特色文獻信息資源數據庫。其次,公眾可以通過社會化媒體軟件或網站平臺自建多樣性的、各具特色的文獻信息資源,如通過維基創建、編輯各種主題詞條、社會化書簽為文獻信息資源標識,通過微博、博客、論壇等途徑上傳、存儲、編輯和共享文獻信息資源。再次,考慮文獻信息資源結構均衡,重視文獻信息資源類型、語種、格式、時間和安全級別結構。最后,在建設的閱讀推廣文獻信息資源體系要特別重視文獻信息資源的開發存取,維護公眾無障礙貢獻資源以及免費獲取文獻信息資源的權利。

3.4 借助法律,構建風險預警與解決機制

調查數據顯示,65.86%的公眾認為城市閱讀推廣應用社會媒體的障礙在于“風險應答”,而社會化媒體本身具有無序化、開放性和虛擬系的特質,社會化媒體環境下城市閱讀推廣工程必然面臨諸多危機,包括公眾信息隱私、知識產權以及公共信息安全受到許多未知的復雜的干擾與破壞。這些危機一方面源于網絡信息傳播的負面效應,另一方面則歸結于公眾自身還未達到標準的信息行為約束力,直接影響著社會媒體閱讀推廣系統工程的應用效果和提升空間。為此,必然要以國家信息安全相關法律法規為準繩,建立一套完整科學的社會化媒體閱讀推廣風險預警與解決機制。

[1] 王余光.圖書館與兒童閱讀推廣[J].圖書館理論與實踐,2010(8):1-3.

[2] 蔡曉丹.歐美、港臺、大陸青少年閱讀推廣比較分析[J].圖書館理論與實踐,2011(6):31-34.