基于HSK語料庫的韓國留學生習得“所”字結構的偏誤分析

袁夢瑩

摘要:“所”字后接動詞或者動詞性詞組,使整個結構具有名詞性特征,稱之為“所”字結構。在現代漢語中,特別是書面語寫作中,“所”字結構使用頻率很高,但由于其用法靈活多樣,外國留學生使用時常常出現差錯。本文以韓國留學生為研究對象,通過HSK動態作文語料了解了韓國學生使用“所”字結構的偏誤情況,歸納出偏誤類型及成因,以期為韓國留學生漢語教學提供更有針對性的參考。

關鍵詞:韓國留學生;“所”字結構;偏誤分析

一、“所”字結構的偏誤類型

“所”字結構,是指以“名+所+動+(的)+名”為基式的一種具有完整性和封閉性的語法結構,多用作主語、定語和賓語。由基式結構演化派生出多種結構,主要分為以下幾種:

1、去“名”,變“名+所+動+(的)”式;“所+動+ (的) +名”式;“所+動+(的)”式。

2、“所”與“動”之間加介詞,變“名+所+介+動+名”式;“名+所+介+動”式;“所+介+動+名”式。

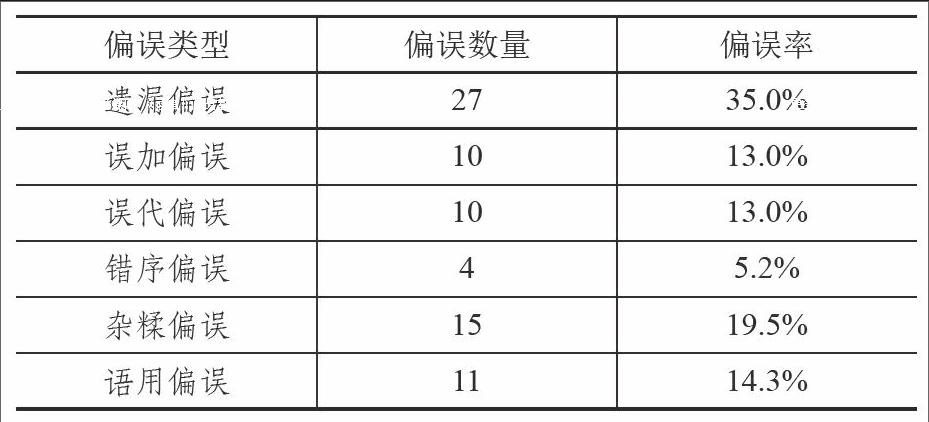

通過“HSK”動態作文語料庫,我們共檢索出韓國中級水平留學生包含“所”的語料786條,其中包含“所”字結構的語料352條,幾乎占到了整個“所”字語料的一半,這說明盡管“所”字結構較復雜,但是對于掌握了一定漢語知識的韓國中級留學生,“所”字結構的使用是較為普遍的。但在形式的使用上存在著差異,對基式及 “名+所+動+(的)”式、“所+動+(的)+名”式、“所+動+(的)”式使用頻率較高,對“所”與“動”之間加介詞基本沒有涉及,因此我們主要探討上述四種形式使用中的偏誤情況。統計存在偏誤77句,根據偏誤類型分類如下:

根據魯健驥在《外國人學漢語的語法偏誤分析》一文中所提出來的,偏誤類性分為“遺漏、誤加、誤代、錯序”四種,這也是本文所采用的分析角度。上表表明“遺漏偏誤”在所有偏誤類型中數量最多;其次為“雜糅偏誤”;再次是“語用偏誤”;再次是“誤加偏誤”和“誤代偏誤”;“錯序偏誤”出現最少。本文主要以出現最頻繁的遺漏偏誤為主要分析對象,又加入“雜糅偏誤”和“語用偏誤”兩類。

(一)遺漏偏誤

“遺漏偏誤”是指“由于在詞語或句子中遺漏了某個/幾個成分導致的偏誤”[1]。此類偏誤主要包括遺漏“所”字結構,以及遺漏了“所”字結構的其他部分兩大類。這兩類遺漏都會導致語義不完整或者語法結構上的錯誤。

第一類遺漏“所”字結構,即該使用“所”字結構的時候卻沒有使用。例如:

(1)*就如大多數的家長,男女分班可減少男同學與女同學的接觸。

(2)*如上說的,在古代的印度和尚為了自己的提高每天不喝水。

(3)*從我以上說的個人經驗。

以上三個錯誤的案例,均是因為沒有使用“所”字結構而出現了錯誤。前一句語義和結構均殘缺,在“家長”后加上“所說的”,才能構成完整的句子;后兩句語法結構殘缺,第三句在“說”的前面加上“所”,才能充當句子的狀語,第四句在“說”字前加上“所”,才能充當“個人經驗”的定語。

第二類是遺漏“所”字結構的其他部分,主要表現為遺漏“所+動+(的)”的“的”,和“所+動+(的)+名”的“名”,例如:

(1)*人們所說“吃”的意思不只是要飽。

(2)*這就是一般人所說 “一代不如一代”。

(3)*可是那是家里人在死者死后所說的。

以上的例子都是因為缺少某一成分而不能成立,前兩句在動詞后加上“的”就成為正確的句子。后一句在動詞后加上“話”,才有明確的中心語。

(二)雜糅偏誤

“雜糅”,是指“把兩個或者多個語法形式不恰當的糅合在一起,共同承擔某一句子成分”[5]。這種偏誤出現主要是因為兩個或者多個語法形式之間存在著相似性,而韓國留學生對漢語掌握有限,故混為一談。例如:

(1)*但如果人們都像上面所說的前者一樣,那么我們在這世界上還活著有什么用!

(2)*這是短文里所說的所謂“吃了會有害于人體健康”的食品。

(3)*如果三個和尚按照我所想的想法來行動的話,他們肯定不會走到沒水可喝的地步。

以上例子,均因將兩種語法形式不恰當地雜糅起來而造成了語病,(1)中“像上面所說的”和“前者”表達相同意思,(2)中“所說的”和“所謂”也表達了相同意思,(4)中“所想的”、“想法”均是可以充當主、賓語的體詞。

(三)語用偏誤

“語用偏誤”,是在特定的語境條件下,語義和表達方式不相符合,無法準確表達說話者的意圖,沒有達到完滿的交際效果,主要表現為詞語句式的使用不符合漢語習慣。我們之所以將“語用偏誤”單獨討論,是因為在分析語料的過程中,存在很多句子并無語法錯誤,但讀起來總給人一種“洋腔洋調”的感覺,主要集中在不符合漢語搭配習慣和感情色彩出現偏差兩方面。例如:

(1)綜合以上所說的,吸煙影響了個人健康,嚴重而言可能會因此而得了絕癥最后死亡,這是很可悲的事。

(2)如果在這個世界里,沒有媽媽你所付出的代價,我就不能存在于這個世界。

上述句子沒有語法上的錯誤,但是讀起來卻讓人感覺很拗口,(1)改為“綜上所述”將更符合漢語習慣,(2)“所付出的代價”和整句要表達的感情不相符合。

二、“所”字結構偏誤的原因分析

通過以上的分析,不難發現,韓國中級留學生在使用“所”字結構存在著不同類型的偏誤,這些偏誤的原因可以歸結如下:

(一)“所”字結構難度較大

“所”字結構是古漢語留下來的一種較為特殊的用法。在古代漢語中,“‘所是一種起結構作用的詞,它能將一種詞同另外一種詞聯系起來,形成一種固定的詞組,做句子的一個成份,表達某種特定的意義。”[6]其特點是“所”字與動詞結合組成詞組,充當名詞所充當的成份(主語和賓語為主),具有強烈的名詞化功能。但現代漢語中,這種功能已逐漸被“所+動+的”的“的”所取代。對于初步掌握漢語的韓國留學生來說,不了解“所”字結構的源流發展,就很難判斷什么時候應該直接使用“所+動”,什么時候還需要在“所+動”之后加上“的”將整個結構體詞化。

此外,作為虛詞的“所”本身沒有詞匯意義,其結構功能的實現完全是因為它自身具有的“粘著性”,也就是說:“‘所字的結合能力甚強,一經同名詞和動詞結合,就凝結為一,成為一個嶄新的語法結構。”[7]但是在對“所”字詞性的確定上還存在著很大的爭議,馬建忠在《馬氏文通》中認為“所”為“接讀代字”;王力(1954)早期認為“所”是動詞的前附記號,后來(1984)認為“所”是一個特別的指示代詞;王克仲(1982)提出“所”為結構助詞等等。這種學術界存在的爭論導致了漢語教授過程中教學標準不一致,使韓國留學生在“所”字結構的習得過程中出現障礙。

(二)母語負遷移

“學習者在不熟悉目的語規則的情況下,只能依賴母語知識,因而同一母語背景的學習者往往出現同類性質的偏誤。”[9]世界上的每一種語言都是一個獨立完整、相對穩定的機構體系,在充分掌握了本族語后去學習一門新的語言,就意味著需要沖破原有的體系,建立一個差異巨大、甚至完全不同的新體系,在這個過程中,學習者自身的語言文化背景對二語習得產生著難以克服的影響,能夠促進二語習得的影響我們稱之為“母語正遷移”,反之,則稱為“母語負遷移”。

“學習者在不熟悉目的語規則的情況下,只能依賴母語知識,因而同一母語背景的學習者往往出現同類性質的偏誤。”[9]從洪堡特對語言的分類上來看,韓國語是黏著語,助詞主要有格助詞和添意助詞兩類,放在體詞性成分后面表示處所、時間、對象等語法意義,而漢語是孤立語,雖然也通過助詞來表達語法關系,但主要分為時態助詞、結構助詞和語氣助詞。“所”作為結構助詞組成的“所”字結構在韓國語中是不存在的,所以難免會無法擺脫母語思維的影響,在使用時先說出體詞性成分,然后想到漢語的結構助詞不能像韓語助詞那樣使用,從而造成漏用。

(三)回避“所”字結構

“第二語言學習中的回避現象實質上是對外語學習中的不確定性的回避,是學習者不愿承擔學習過程中的風險而采取的一種消極手段。”[10]‘所”字結構屬于中高級漢語語法知識,對于初學者來說,如果有比“所”字結構更加簡單、更加熟悉的語法形式,自然會傾向于更加簡單的句式。例如“*實行前也得好好兒想一想處于的情況”,該用“所處”的時候用了“處于”,其直接原因是語言學習中的避錯心理,根本原因則是對“所”字結構的語義語用特征掌握不夠充分。

三、結語

漢語是缺乏語法形態的語言,虛詞在表達語法關系和組合句子中起到了非常重要的作用。但由于虛詞一般不具有實際意義,理解和掌握起來難度較大,因此成為了外國學生漢語學習中的難以跨越的鴻溝。而漢語中許多虛詞都是由實詞演變而來,如果能夠了解漢語虛詞的來源及其演變過程,就能夠更好地認識虛詞的意義和用法,從而幫助我們按照認知規律合理地安排語言項目,從而更高效地指導外國學生學習漢語。

參考文獻:

[1][2][3][4][9]魯健驥.外國人學漢語的語法偏誤分析[J].語言教學與研究,1994(1): 49.53.55.58.59.

[5]周小兵.非母語者漢語語法偏誤研究程序[J].云南師范大學學報:對外漢語教學與研究版, 2009(1):4.

[6]王杰.談古漢語的“所”字結構[J].東北林業大學學報,1987,5.

[7]冷國儉.關于“所”字詞性的思考[J].佳木斯大學社會科學學報,1987(1):99.

[8]華相.韓國留學生習得介詞“給”的偏誤分析及教學對策[J].暨南大學華文學院學報, 2009(1):25.

[10]阮周林.第二語言學習中回避現象分析[J].外語教學,2005(1):20.