基于游客認知的閩南方言視覺設計

黃 臻

(廈門城市職業學院人文社科與藝術系, 福建 廈門 361008)

?

基于游客認知的閩南方言視覺設計

黃 臻

(廈門城市職業學院人文社科與藝術系, 福建 廈門 361008)

在認知心理學信息加工理論的視角下,從認知對象、認知方式、認知程度三個維度,分析游客對閩南方言的認知感受。進而依據認知心理學理論,充分調動人在認知過程中的主觀能動性,分別從迎合動機、調動情緒、具象共識、模糊識別四個方面提出閩南方言的視覺設計策略,以期提高游客對閩南方言文字的認知能力,促進旅游紀念品的銷售,傳播閩南方言的文化獨特性。

游客;認知信息加工;閩南方言

南朝的劉勰于《文心雕龍》中說:“心生而言立,言立而文明。”近些年,閩南方言作為獨特的地域文化符號,被廣泛地應用到旅游紀念品的設計中。獨特、詼諧的閩南方言,給旅游紀念品的設計增添不少韻味。不僅使產品有趣生動,而且傳播了閩南地方的文化精神。然而,由于區域的文化差異以及閩南獨特的語音系統,加上閩南語音文字系統的不健全,導致來自異地的游客對閩南方言的語意認知相對困難。

俄國教育家烏申斯基(1939)曾說過:“比較是認識和思維的基礎。我們認知世界上的一切事物都是通過比較,而不是采用別的什么方法。”普通話與閩南語之間,雖然在文字上都共享漢語這一文字表征,但在聲調、語音、詞匯、語法等方面仍存在明顯差異。[1](P136)比如,閩南語用“緣投”(英俊)①括號內為閩南語的普通話翻譯。以下均同。、“飄撇”(瀟灑)形容小伙子相貌好;反之,則說他“祛勢”(難看)。又如“一單好”(非常好)、“有二步八”(有兩下子)等。凡此種種,對于不熟悉閩南方言的游客來說,晦澀的詞句會讓人如墮入五里霧中,不明其意。可以說,游客對閩南方言的認知障礙,會一定程度上降低他們對閩南方言類旅游產品的關注度,影響了產品的市場銷路。那么,如何提高游客對閩南方言的認知能力?這成為一款閩南方言旅游紀念品能否獲得游客青睞的首要問題。

一、導入:認知信息加工系統

信息加工理論把人看作一個有機的信息處理器。人的消費行為就是一個信息處理過程,即信息的輸入、編碼、加工儲存、提取和使用的過程。1976年,美國學者紐厄爾(A.Newell)和西蒙(H.Simon)提出了物理符號系統假設。他們認為人和計算機一樣,都是可以對信息進行加工的物理符號系統。人的認知基元是符號,人的認知過程是對符號操作的過程,人腦內的表征、概念等及其信息加工過程,也是對符號的操作。[2](P9)因此,我們可以認為,抽象的心理活動能用處理物理符號的計算機系統的同類模型來加以探討。

然而,人和計算機的信息加工處理還存在重要差別。雖然人會受自身內部因素和外在環境的影響,它的信息加工無法像計算機那樣精確,但是人在選擇信息的主動性和處理信息的靈活性方面遠遠超過計算機。美國學者諾爾曼(Norman,1980)認為人類的許多認知活動具有自己的本能目的,受人的各種需要(如生存需要、安全需要等)的調節。[3](P25)這為設計師通過視覺藝術設計的方式,喚醒游客對閩南方言的認知熱情,提高游客對閩南方言的認知能力提供了可能的空間。

基于此,下文筆者把閩南方言的視覺表達看成信息加工對象,游客看成一種特殊的有機信息加工系統,根據信息加工過程的三個基本環節——信息接收、信息加工處理和信息反饋,依次分析游客對閩南方言的認知難點。并在此基礎上,依據人優于機器的主觀能動性的特征,提出幾點設計策略。

二、分析:游客對閩南方言的認知特點

依據人的信息加工流程,筆者對應三個信息加工環節,分析游客對閩南方言的認知特點。首先,認知對象分析——閩南方言的視覺表達給予了游客怎樣的信息刺激;其次,認知方式分析——游客如何憑借生理感官和已有的知識和經驗進行信息處理;最后,認知反饋分析——游客的信息重構及接納程度。

(一)認知對象分析:閩南方言的文字表達

追本溯源,閩南方言和普通話都是由古漢語發展而來。發展至今,普通話作為漢語的標準語,是華人社會普遍的交流工具。作為地方方言的閩南語,既受制約于普通話,又有別于普通話。一些閩南方言甚至無法在漢文字中找到直接對應的文字表達,導致閩南方言的文字表達趨于混雜。在此,從游客認知的角度出發,把閩南方言的視覺表達大致歸納為三種類型。

1.語義直譯。此類閩南方言有直接對應的漢字表達。只是在音調和語序上與普通話存在微小的差異。如:“歡喜”(高興)、“來睏”(睡了)、“安啦”(放心)等,游客可從文字本身直接領會其含義,基本不存在認知困難。

2.音譯字詞。語音特色是地方方言一個非常重要的文化表征。正如章太炎在《國語學草創·序》中所說:“音以表言,言以達意,舍聲音而為語言文字者,天下無有。”然而,有些閩南方言或者沒有可直接對應的文字表述,或者與普通話的發音幾乎完全不同。嘗試意譯,則會失去閩南方言的獨特風味,比如:“歹勢”(對不起)、“凍尾雕”(受不了)等。對游客來說,這類閩南方言的文字表達,幾乎是個抽象的符號存在。游客可讀其音,卻難解其意。

(二)認知方式分析:游客對閩南方言的信息加工

人的信息加工存在“自下而上”和“自上而下”兩種方式。前者依賴于感官直接輸入的信息加工的方式;而后者依賴人的記憶系統中所保存的信息,即人們已有的、有組織的知識經驗的信息加工方式。[4](P61)這兩種方式相互作用,構成統一的認知過程。一般來說,在人的知覺活動中,當非感覺的刺激信息越多,所需的知識經驗越多時,個體往往是以自上而下的信息加工為主;相反,當非感覺的刺激信息很少,而所需要的感覺信息則越多時,往往以自下而上的信息加工占優勢。

閩南方言的視覺表達以漢字為主。漢字雖然在最初是以自然為對象進行歸納、整理的繪畫符號,但是隨著漢字的方塊化趨勢,漸漸地遠離了繪畫的最初形式,而逐漸演變為一種抽象的符號。[5](P210)這種抽象的符號在社會中通用之后,就會對使用這一語言的人產生約束力。因此,游客對閩南方言的視覺認知,主要依賴游客自身知識體系中,對漢文字的后天習得而獲得的認知能力,屬于自上而下的信息加工方式。然而,在閩南地區特有的山海地理和人文環境下,閩南方言形成了自己獨有的表達方式,與現代漢語表達之間存在巨大差異。這使游客很難完全認知閩南方言文字表達及其背后的社會文化意義。因此,依靠感官信息直接輸入的“自下而上”的信息加工方式也是不可被忽視的。日本心理學家三浦佳世認為,人的感官可基于多種含義和復合特征的信息,通過印象評價、綜合把握等形式,對狀況進行整體的直接判斷。[6](P36)這樣看來,游客不僅可通過共享中華文化的文字信息,對閩南方言的部分文字達成意義上的共識,而且還可通過中華文化中為大眾所熟知的視覺符號共識,來理解閩南方言的文字信息,以及背后的社會文化意義。

(三)認知反饋分析:基于游客有限認知的信息反饋

人的感覺器官在接收龐大的信息輸入時,并不能對所有信息都進行加工和意識化。由于主體的信息加工能力有限,需要對必要的信息進行篩選,或者把注意力集中于信息的顯著方面。閩南方言與普通話之間存在不同程度的差異,讓游客對閩南方言的認知參差不齊。在閩南方言的旅游紀念品中,能夠被游客認知的閩南方言,相對而言,更能引起的游客的注意力,激發購買欲。在此,筆者把游客對閩南方言的認知分三個不同程度進行分析。

1.深層認知。這類認知程度一般出現在閩南方言的語音和語義上,廣泛納入為普通話體系所接納。例如,閩南話“愛拼甲欸贏”(愛拼才會贏),曾經是一首著名的閩南流行歌曲,唱遍大江南北。寓意著閩南人的一種山海文化精神——勇于探索、努力奮斗。“愛拼甲欸贏”已然成為閩南文化符號代表之一,深入普通大眾,極易產生情感共鳴。

2.表層認知。鑒于閩南區域文化習俗的獨特性,游客能夠大致理解此類閩南方言字面意思,但未能達到完全的程度。如:“未冬至就卜挲圓”(未到冬至就做湯圓),廈門及閩南一帶都有冬至做湯圓的習俗,用冬至尚未到就做湯圓來表達迫不及待地提前做了以后才能做的事情。諸如此類,游客大致可從字面了解詞語含義——特別對于不熟悉閩南風俗的大眾而言。這樣的認知程度,一方面會讓游客產生新奇感,激發獵奇心理;另一方面又會因一知半解而產生莫名其妙的感覺。

3.無法認知。由于認知能力的有限性,游客對一些閩南方言的文字表達達到幾乎無法認知的程度,尤其是閩南方言音譯文字的表達。例如,“水”(漂亮)、“巴肚妖”(肚子餓)等,這類閩南方言文字表達在讀音上帶著十足的地域風味,能給游客帶來新奇的異域文化體驗,但是如果沒有圖形或者文字的輔助說明,游客是完全無法認知其義。此時,認知的難度增加會導致游客減弱對閩南方言的認同感,難以產生情感的共鳴。

三、應用:激發游客認知主動性的設計

基于游客對閩南方言認知的特點分析,我們不難看出:游客對閩南方言認知是有限的,這制約了游客對閩南方言旅游紀念品的注意力,進而影響相關產品的銷售。認知心理學認為,人是一個主動的信息探求者,并不是消極地等待著環境刺激而產生反應的被動個體。[7](P15)人的信息加工不像機器那樣精確——它是跳躍性的,受內部情緒和外在環境的影響。個體內部已有的知識、經驗及其結構對其心理活動和外部行為會產生決定性影響,人的行為、動作的產生以及言語活動等都受到個體內部心理活動的調節和控制。因此,為了更好地吸引游客注意力,在旅游紀念品設計中,如何通過藝術設計的加工和處理,喚醒游客對閩南方言的認知主動性,就成為相關旅游紀念品設計的首要問題。為此,筆者提出幾點思路:

(一)迎合動機:設計主題情感化

認知不是無緣無故產生的,引起人的認知的內部機制是人的各種需要與動機。不同的動機會促使消費者在面對信息時有一種選擇的作用。對于符合動機需求的信息將得到積極的認可,而與不一致的則會被篩選掉。美國心理學家馬斯洛(Abraham Maslow)認為,動機是促使個體發生行為的內在力量。[8](P33-34)動機產生主要有兩種方式:一種是由內而外產生的需求,即內驅動需求,另一種是由外而內,通過外界刺激產生的需求,即外刺激需求。

在閩南方言的旅游紀念品設計中,首先是內驅動的需求。眾所周知,中國自古就有遠游送禮的習俗,大部分游客在旅途中都會給自己的親朋好友帶些禮品,以此交流情感和分享愉悅的旅游經歷。按照認知心理學的觀點,面對琳瑯滿目的商品信息刺激時,游客自然將符合其購買動機的信息,優先納入自己的注意范圍。比如,表達人與人情感的設計主題(愛情、親情、友情等),迎合游客送禮的消費動機,激發他們對閩南方言的認知主觀能動性。又如,“兩人沒相嫌,糙米煮飯也會粘”。這句閩南俗語表達了閩南淳樸的愛情觀,比喻只要兩個人相愛,就是日子過得清苦也會很幸福。其次是外刺激需求。人的很多欲望是處于冬眠狀態,它需要一定的外部條件刺激才能產生。因此,在情感主題的基礎上,設計師可提取一些較為趣味、生動的閩南方言表達。例如:“兄弟若同心,田涂(泥巴)變黃金”,“翁唱某隨,無食也肥”等。此類方言中充滿著閩南人對生活智慧的理解,語言方式詼諧幽默,能夠誘發游客異域旅行所渴望的好奇和娛樂的消費動機——不僅可給游客帶來情感上的愉悅,也不失為游客送禮時傳遞正向情感的一種方式。

(二)調動情緒:審美異域化設計

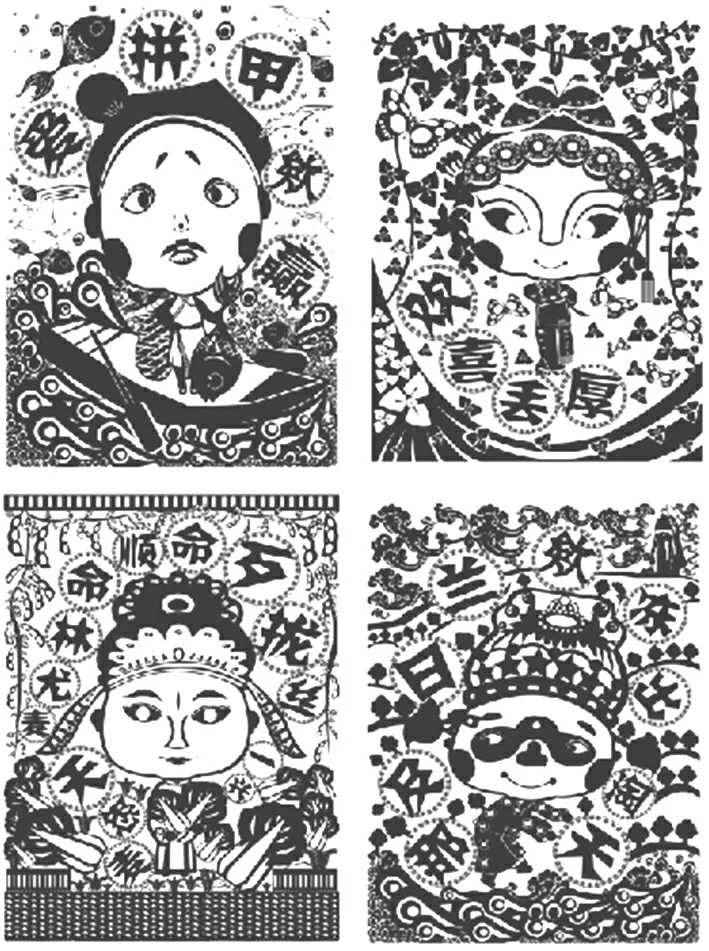

心理學的研究表明,認知是情緒產生的基礎和決定性條件。認知的作用既表現為情緒刺激的解釋,也表現為對生理喚醒識別和對情緒的命名。同時,情緒也在一定程度上影響到認知活動的進行。而且,人們對情緒性刺激的反應閾限較高。[9](P10)積極的情緒狀態會促進人們對事物的認知效果,反之依然。在游歷中,游客試圖尋求新鮮事物,形成多元的感官刺激,獲得愉悅的精神體驗,緩解日常工作的壓力。此時,對異域風情的審美體驗會引起游客自動的、無意識的情緒反應。一般而言,審美體驗既具有個體參與的直接性,又具有超越直接經驗的形上意味,它是人的感受性與創造性的統一、感性與理性的融合。審美體驗包含三個層次的內容:其一是形式感受,其二是意義體驗,其三是價值認同。[10](P21-25)基于此,在閩南方言的文字設計中,一是可從閩南方言的視覺表達形式上,讓游客從感官上體驗異域審美形式帶來的新奇和愉悅。設計師可以融合閩南地方的特色文化符號進行設計,讓游客從圖形風格的審美體驗中感受形式營造出的審美意象和氛圍。二是可提取受眾喜聞樂見、積極健康的閩南方言,通過方言語意給予游客閩南風俗文化的意義體驗。例如,這組在2014年由筆者指導的,陳小玲同學設計的明信片。(如圖1)提取了經典的閩南俗語,融合閩南高甲戲的戲曲人物造型及劇情,以剪紙的民俗藝術形式,生動有趣地表達了閩南人在山海文化浸染下質樸積極的人生觀。作品中包含著閩南方言內容和閩南民俗形式兩個方面的審美價值,以此激發游客對閩南方言認知熱情。

圖1 明信片設計

(三)具象共識:抽象文字符號的具象表達

具象視覺表達是人們對客觀世界力求相似的描述性表達方式,它不僅形象生動,易于吸睛,而且具有跨文化認知的功能。如果不經解說或者注釋,初來乍到的游客是很難認知當地獨特文化滋養下產生的閩南方言形態。因此,對閩南方言的文字形態進行視覺具象化設計,不失為一種非常直接有效的設計策略。

筆者認為,閩南方言的視覺具象化設計,分方法和內容兩部分:

在方法上,多數采用兩種設計表現手法。一種為文字形態的直接具象化設計,漢字在其最初就是以自然為對象進行歸納整理的繪畫符號設計。依據這一特點,通過對方言文字筆畫的處理,運用視覺基本元素——點、線、面的變化,把文字設計成方言所要表達的具象圖形。另一種為圖案附加說明的設計方法。游客通過對具象圖案的情境理解來意會文字的意思。

在內容上,閩南方言的語言內容豐富,有些方言內容可以找到直接對應的具象形態。有些閩南俗語則比較抽象和隱晦,文字所表達的內容不僅限于字面上的意思,它們內含深意、富有魅力,源自閩南人對自身及周圍生活的真實體驗。設計師在通過具象形態表達此類詞語的含義時,不僅僅要考慮這類閩南俗語的表層意思,還需發揮創意的思維,生動形象地傳達出方言中所蘊含的深層內容。在此,例舉這套當下走紅的閩南十二異獸設計,一共十二只,每只“異獸”的名字都出自閩南語, 且都配有一個具有閩南文化風味的異獸形象。其中 ,“水渣貊”(美女)異獸是以漂亮女子為原型設計的,融入了蟲蜅女等元素。“肖渣貊”(瘋癲不羈的女性)異獸的外形則借鑒了泉州涂腳戲火鼎婆的形象特征。又如,“畫虎蘭”異獸,閩南語的字面含義為一種閩南地區特有蘭科植物,但深層意思有“說大話”、“嚇人”的意思。因此,設計師在異獸的形象設計中,把畫虎蘭植物絢麗、任意瘋長的膨脹姿勢與貓咪嫵媚、夢幻相融合,形象生動地表達了俗語的雙重含義。整套作品巧妙地運用閩南具象視覺元素來詮釋閩南語的語意,形象生動、詼諧幽默,廣受消費者的追捧。(如圖2)

圖2 閩南十二異獸(部分)

(四)模糊識別:基于已知元素的推理認知

人類的知識是通過符號建構而獲得。這是當代認知心理學的重要結論。美國的心理學家科林斯和奎林(Collins&Quillian,1969)發現,人腦中的概念是相互聯系的,概念是對客觀事物本質特征的反映,每個概念都具有一定的本質屬性和特征,其中有些屬性和特征又與另外的概念屬性和特征相聯系,有的還能夠說明另外一些概念的基本特征。[11](P191)因此,人所獲得的知識,有時要比提供給他們的知識要多,人會創造出許多新的知識。模糊識別就是人這一思維活動的表現。它依賴人已有的知識和經驗,通過對感覺信息與記憶中的有關信息進行比較,擇其善者而從之,依據可識別的元素推測出不可識別元素的大致含義。

閩南方言和普通話都是由古漢語發展而來。閩南方言雖差異于普通話,但仍然從屬于普通話——兩者在語音、語序和詞匯的表達上有很大的相似性。同時,閩南文化根源于中華大文化,兩者間存在諸多文化符號共識。基于此,在閩南方言的視覺設計中,依據游客已有的識別能力,可采用以下兩種設計策略: 其一,視覺元素暗示下的模糊識別。結合閩南方言的文字含義,在設計中融入具有共識性的視覺元素,比如,中國紅代表吉祥,剪紙藝術風格有祈福的寓意,三角梅是廈門市花等視覺符號共識,給予游客視覺上的暗示,幫助游客理解閩南方言的語意內容。(如圖3)。其二,詞優先效應的模糊識別。基于游客對漢字的認知能力,提取比較接近普通話文字表達的閩南方言,比如,“娶某時,生仔運。”*“娶某”(閩南方言):娶妻。整句俗語意喻人處于好運氣的時期。其中大部分的字詞都可認知,只有“娶某”一詞難以理解。此時,游客可憑借可識別字詞的語義,推斷出整句俗語的意思。

圖3 蝦米堂水杯設計

四、結語

閩南方言在旅游紀念品中的視覺表現,彰顯了地域文化的獨特性,滿足了游客求新求異的旅行動機,但它與游客之間又存在著一道難以跨越的認知屏障。這成了閩南方言作為地域文化符號在旅游紀念品設計應用中的一個弱點。然而,本世紀已經進入體驗經濟的時代,游客對產品的需求從注重產品本身轉移到接受產品時的感受。[12]基于此,設計師可充分調動游客的認知主觀能動性,一方面,通過對閩南方言文字形態的藝術設計,調動游客的認知熱情,幫助游客憑借自身的感官判斷和已有的知識經驗積累,認知閩南方言,避免認知難度太大而導致游客對產品失去興趣;另一方面,設計師可在游客和產品之間制造一個學習閩南方言的體驗空間,適當地讓游客在閩南方言的認知過程中上付出些許心力,引發游客對產品的參與感和認同感,促使其產生擁有產品的渴望。正如英國心理學家柏爾靈(Berlyne,1970)所言:個體對于過于簡單的刺激和過于復雜的刺激,都不會有愉快感。處于中間的刺激能夠激發最大的喚醒度。[13](P41)

[1]陳榮嵐,李熙泰.廈門方言[M].廈門:鷺江出版社,1994.

[2]丁錦紅,張欽,郭春彥等.認知心理學[M].北京:中國人民大學出版社,2014.

[3]張春興.認知心理學[M].杭州:浙江教育出版社,2004.

[4]梁寧建.當代認知心理學[M].上海:上海教育出版社,2005.

[5]陳楠.漢字的誘惑[M].武漢:湖北美術出版社,2013.

[6]箱田裕司,都築譽史,川秀畑明,萩原滋.認知心理學[M] .宋永寧譯.上海:華東師范大學出版社,2013.

[7]梁寧建.當代認知心理學[M].上海:上海教育出版社,2005.

[8]亞伯拉罕·馬斯洛.動機與人格[M].許金聲譯.北京:中國人民大學出版社,2012.

[9]張春興.認知心理學[M].杭州:浙江教育出版社,2004.

[10]徐恒醇.現代產品設計的美學視野——從機器美學到技術美學和設計美學[J].裝飾,2010,(4).

[11]梁寧建.當代認知心理學[M].上海:上海教育出版社,2005.

[12]皮平凡.體驗經濟時代的旅游產品開發探索[J].學術交流,2005,(2).

[13]箱田裕司,都築譽史,川秀畑明等.認知心理學[M].宋永寧譯.上海:華東師范大學出版社,2013.

(責任編輯:劉德卿)

2016-11-18

黃臻,女,講師,主要研究方向:視覺傳達、藝術設計教學。

項目來源:2015年廈門城市職業學院院級項目“閩南方言在旅游紀念品中的視覺表現”(KYCX2015-3)的研究成果。

10.3969/j.issn.1002-2236.2017.02.020

J524

A

1002-2236(2017)02-0091-05