從教學(xué)翻譯到翻譯教學(xué)

——以四川民族學(xué)院為例

陳家晃 劉成萍

★教育研究★

從教學(xué)翻譯到翻譯教學(xué)

——以四川民族學(xué)院為例

陳家晃 劉成萍

現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)及翻譯和教學(xué)理論的發(fā)展,給高校的翻譯教學(xué)帶來一個(gè)巨大的變化,即從以往的教學(xué)翻譯轉(zhuǎn)向真正意義上的翻譯教學(xué)。這兩種不同的翻譯教學(xué)方式源于對翻譯的不同理解,前者把翻譯看做雙語轉(zhuǎn)換的靜態(tài)產(chǎn)品,而后者把翻譯看做動(dòng)態(tài)的交際過程。本文以四川民族學(xué)院翻譯教學(xué)為例,從教師角色、學(xué)生角色、翻譯評估等方面的改變,來論述教學(xué)翻譯和翻譯教學(xué)的差異。

教學(xué)翻譯;翻譯教學(xué);翻譯;四川民族學(xué)院

教學(xué)翻譯(pedagogical translation)和翻譯教學(xué)(translation pedagogy)是大學(xué)翻譯課堂在不同時(shí)期和不同背景下的產(chǎn)物。一般而言,教學(xué)翻譯把翻譯視為某門外語習(xí)得的教學(xué)工具,而翻譯教學(xué)把翻譯看做是一種翻譯能力提升的過程,在此過程中,不僅提高學(xué)生的雙語水平,更提高學(xué)生的綜合能力。教學(xué)翻譯作為一種教學(xué)和語言測試手段占據(jù)翻譯課程教學(xué)達(dá)半個(gè)世紀(jì)之久,即使現(xiàn)在,仍盛行于國內(nèi)的一些高校課堂。然而,隨著時(shí)間的推移和現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展以及現(xiàn)代翻譯和教學(xué)理論的更新,教學(xué)翻譯“已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代翻譯課程的教學(xué)要求”[1],而現(xiàn)代翻譯教學(xué)在國內(nèi)外的翻譯培訓(xùn)課堂卻廣受歡迎。

教學(xué)翻譯和翻譯教學(xué)存在諸多差異。具體而言,它們有不同的理論背景、不同的教學(xué)方法及不同的評價(jià)體系,此外,教師和學(xué)生在翻譯授課過程中所扮演的角色也存在顯著的差異。本文擬以四川民族學(xué)院翻譯教學(xué)實(shí)踐為例,來具體闡述教學(xué)翻譯和翻譯教學(xué)之間的不同。

一、理論背景

(一)等值理論

翻譯在很長一段時(shí)間都被認(rèn)為是一種結(jié)果或者產(chǎn)品。從這個(gè)意義上來說,等值(equivalence)是語言翻譯語言轉(zhuǎn)換過程中的理想結(jié)果,正如卡特福德(Catford)宣稱的那樣,“翻譯是源語言文本材料用等值的目標(biāo)語言文本材料進(jìn)行的替換”[2]。誠然,卡特福德的觀點(diǎn)是對翻譯和等值的一種靜態(tài)的認(rèn)識(shí),它可以理解為“在翻譯過程中,兩種語言之間,確實(shí)存在等值的因素,譯者的任務(wù)就是找到這些等值因素”[3]。

后來研究者也曾以動(dòng)態(tài)的視角看待等值,比如,奈達(dá)(Nida)就倡導(dǎo)翻譯中的動(dòng)態(tài)等值,阿福曼(Arffman) 也提出“等值關(guān)系并不是絕對的相同或?qū)Φ汝P(guān)系,而是一種最大化的、最近似的、最佳的或最高的相似關(guān)系”[4], 然而,不管是靜態(tài)的或者動(dòng)態(tài)的等值理論,都更關(guān)注語言之間的轉(zhuǎn)換而往往忽略了語言之外的特征。

與傳統(tǒng)的翻譯等值理論相呼應(yīng),教學(xué)翻譯得以應(yīng)運(yùn)而生并在20世紀(jì)中期發(fā)展到頂點(diǎn)。20世紀(jì)50年代,全世界有近300家大學(xué)翻譯培訓(xùn)機(jī)構(gòu),但這些翻譯培訓(xùn)機(jī)構(gòu)往往是一些歷史悠久的高等院校或語言學(xué)校,它們通常把語言能力簡單地等同于翻譯能力[1]。這種以語言習(xí)得為目的的翻譯教學(xué)方式被斯圖爾特(Stewart)稱為“教學(xué)翻譯”[5],是一種“講授閱讀和翻譯技巧的教學(xué)方法”[6]。這種以語言為取向并追求翻譯等值效果的教學(xué)方法遭致后來學(xué)者的批評,桃樂西·凱利(Dorothy Kelly)在其著作《譯者培訓(xùn)手冊》(AHandbookforTranslatorTrainers)中曾批評道,“長久以來,翻譯講授都是簡單地讓學(xué)生做翻譯(練習(xí))來促進(jìn)其學(xué)翻譯(技巧)......這種培訓(xùn)方式基本無教學(xué)法可言,當(dāng)然,也會(huì)讓學(xué)生們感到很沮喪。”[7]

(二)目的理論

與翻譯等值理論相反,目的論 (Skopos theory) 認(rèn)為,“翻譯不是一種簡單的譯碼(transcoding) 過程,而是人類帶有一定目的的行為表現(xiàn)方式,這種目的專稱‘翻譯目的’。”[8]“目的論”的“目的”(skopos)是個(gè)希臘詞,意為“目標(biāo)或目的(aim or purpose)”。根據(jù)目的論,翻譯是“一種在目標(biāo)語境下對目標(biāo)對象實(shí)施的一種目的性行為”[9]。因此,翻譯不是語言等值的靜態(tài)產(chǎn)品,而是動(dòng)態(tài)功能的交際過程;源語言在目的論中的地位明顯低于它在翻譯等值理論中的地位,換句話說,等值理論側(cè)重源語言,而目標(biāo)理論除了關(guān)注語言之外,更關(guān)注語言之外的因素。此外,在目的論看來,“翻譯目標(biāo)并非源語與目標(biāo)語完全的等值轉(zhuǎn)換,而是譯者充分實(shí)現(xiàn)翻譯目的”[10]。

毫無疑問,目的論對翻譯教學(xué)方式產(chǎn)生了重要影響。翻譯課程的教學(xué)重點(diǎn)不是翻譯結(jié)果,即翻譯過程的最終產(chǎn)品,而是翻譯過程本身。具體而言,翻譯課程教學(xué)的重點(diǎn)不僅是文本翻譯練習(xí)及翻譯結(jié)果的評判,而是翻譯原則、翻譯方法和翻譯過程[11]。換句話說,翻譯課程教學(xué)“不是為了讓學(xué)生學(xué)語言知識(shí),而是讓學(xué)生學(xué)翻譯技能”[12]。這樣的翻譯課程教學(xué)被斯圖爾特稱為“以職業(yè)為導(dǎo)向的翻譯教學(xué)”或“職業(yè)翻譯教學(xué)”[5]。以提升學(xué)習(xí)者翻譯能力的翻譯教學(xué)在20世紀(jì)后期出現(xiàn),并逐漸盛行于現(xiàn)代高校的翻譯課堂教學(xué)。

(三)翻譯能力

多年來,許多學(xué)者就翻譯能力的構(gòu)成進(jìn)行了卓有成效的研究,然而,翻譯能力的構(gòu)成依然富有爭議。二十世紀(jì)七十年代及七十年代以前,翻譯能力往往限于雙語能力[13]。然而,從二十世紀(jì)八十年代尤其是二十世紀(jì)九十年代開始,由于社會(huì)、政治及科技的變革,這種觀念得到很大更新,翻譯能力也被認(rèn)為是多元的,包括科技能力,文化能力,語言能力等。

如今,許多學(xué)者提出翻譯能力的構(gòu)成模式。埃斯凡迪亞里(Esfandiari)等對不同學(xué)者關(guān)于現(xiàn)代翻譯能力的構(gòu)成模式進(jìn)行了概況:皮姆(Pym)模式、哈丁和馬森(Hatim and Mason)模式、候因(Hoing)模式、斯托爾茲(Stolze)模式、基拉里(Kiraly)模式、貝比(Beeby)模式、瑞斯庫(Risku)模式、紐貝特(Neubert)模式、葛普法瑞琪(Gopferich)模式、坎普貝爾(Campbell)模式以及帕克特(PACTE)*PACTE 是西班牙語 Procés d'Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació 開頭字母的縮寫,意為“翻譯能力培養(yǎng)與評價(jià)過程”(Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation)。帕克特(PACTE)研究小組成員均來自西班牙的巴薩羅那大學(xué)。模式等[14]。雖然這些翻譯能力構(gòu)成模式不盡相同,但有一個(gè)共同點(diǎn),即翻譯能力不僅包括語言能力,還包括非語言能力,翻譯知識(shí)的掌握程度、使用翻譯工具能力、翻譯策略能力、心理及生理能力等。簡言之,“現(xiàn)代翻譯能力構(gòu)成模式重視源自實(shí)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)的研究成果,而這些研究關(guān)注的是翻譯過程,而非語言理論模式。”[14]

紐馬克(Newmark)在1988年出版的著作《翻譯手冊》(ATextbookofTranslation)中指出,翻譯既是科學(xué)也是藝術(shù)[15]。因此,翻譯教學(xué)在其科學(xué)層面必須重視翻譯理論知識(shí),培養(yǎng)學(xué)生的雙語轉(zhuǎn)換能力,而在其藝術(shù)層面,翻譯教學(xué)必須重視翻譯的職業(yè)技能,培養(yǎng)學(xué)生的綜合能力[16]。上文論述不難發(fā)現(xiàn),教學(xué)翻譯重點(diǎn)關(guān)注學(xué)生的語言水平或雙語能力,主要圍繞語用知識(shí)、社會(huì)語言知識(shí)、文本知識(shí)、語義知識(shí)和語法知識(shí)等開展教學(xué);然而,翻譯教學(xué)以職業(yè)為導(dǎo)向,除了語言能力之外,更提倡職業(yè)化的翻譯實(shí)踐,側(cè)重翻譯實(shí)踐的目的性和語境性。因此,翻譯能力是“復(fù)雜和多維的”,除了語言能力,還包括“非語言和文化能力、專業(yè)知識(shí)、個(gè)人素質(zhì)以及帕克特模式中的其他能力”[17]。

二、四川民院翻譯教學(xué)方式的轉(zhuǎn)變

四川民族學(xué)院(下稱四川民院)是四川省甘孜藏族自治州唯一的本科高等院校,成立于1985年,至今辦學(xué)三十一年。這短短的三十一年,不僅見證了這所學(xué)校從專科升格為本科的歷程,也見證了這所學(xué)校翻譯課程教學(xué)方式的轉(zhuǎn)變,即從最初的教學(xué)翻譯到翻譯教學(xué)的轉(zhuǎn)變。

(一)教師角色的轉(zhuǎn)變

在教學(xué)翻譯的課堂,教師是絕對的權(quán)威,他(她)有強(qiáng)烈的“‘阿特拉斯情結(jié)(Atlas Comlex)’*阿特拉斯(Atlas)是古希臘中的擎天神,他被宙斯降罪來用雙肩支撐蒼天。因此,阿特拉斯情結(jié)意指一種心理狀態(tài),即感覺憑一己之力就能夠改變命運(yùn),所以應(yīng)該責(zé)無旁貸地負(fù)責(zé)所有的事情。,在課堂上,翻譯教師肩扛重任,事無巨細(xì)皆職責(zé)”[18]。這樣的教師在課堂中要么無休止地向?qū)W生灌輸翻譯知識(shí),要么讓學(xué)生做翻譯練習(xí)然后提供所謂的“正確”的譯文。一言蔽之,在教學(xué)翻譯課堂,教師是中心,其教學(xué)方法缺乏創(chuàng)意且嚴(yán)厲刻板。與之相反,在翻譯教學(xué)的課堂,教師不再是滔滔不絕傳授如何實(shí)現(xiàn)語言等值轉(zhuǎn)換的講課者,而是組織課堂并引導(dǎo)學(xué)生思考的“服務(wù)者、建議者和咨詢師,他們不再是舞臺(tái)中央的圣人,而是站在一旁的向?qū)А盵1]。

近些年來,四川民院翻譯教師的角色也有著明顯的轉(zhuǎn)變。在二十世紀(jì)八、九十年代,深受傳統(tǒng)的教學(xué)翻譯的影響,四川民院的翻譯教師在課堂上要么喋喋不休地講授翻譯技巧,尤其是翻譯的八大技巧,要么把所謂的“標(biāo)準(zhǔn)的或等值的”譯文強(qiáng)加給學(xué)生。在這樣的教學(xué)翻譯課堂中,教師是教材或參考書的傳聲筒。然而,自本世紀(jì)初,受目的論和結(jié)構(gòu)主義的啟發(fā),翻譯的教學(xué)方式也從教學(xué)翻譯逐漸過渡到翻譯教學(xué),對翻譯的觀念也由靜態(tài)的語言等值轉(zhuǎn)換觀向動(dòng)態(tài)的認(rèn)知、社會(huì)和交際行為觀轉(zhuǎn)變;教師也逐漸轉(zhuǎn)變其角色定位,即從課堂權(quán)威的講授者逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檎n堂的引導(dǎo)者、啟迪者和建議者。以筆者為例,筆者在四川民院講授《英漢互譯理論與實(shí)踐》、《應(yīng)用翻譯》等翻譯課程多年,如今更傾向于課堂內(nèi)外與學(xué)生磋商探討,而不是一味地灌輸知識(shí)或簡單地評價(jià)對錯(cuò)。

(二)學(xué)生角色的轉(zhuǎn)變

教學(xué)翻譯通常被批評為以教師為中心、缺乏創(chuàng)意、刻板、過時(shí)。在教學(xué)翻譯的氛圍中,學(xué)生往往盲目地接受所謂的“正確的”或“標(biāo)準(zhǔn)的”譯文,學(xué)生是被動(dòng)的學(xué)習(xí)者而非主動(dòng)的思考者。他們往往亦步亦趨地跟著教師的教導(dǎo),缺乏學(xué)習(xí)的獨(dú)立性和自主性。相反,在翻譯教學(xué)的氛圍中,學(xué)生是課堂的中心,他們積極主動(dòng),善于思考,富有批判精神;課堂內(nèi)外,學(xué)生充分挖掘自身潛能,提高翻譯的綜合能力,養(yǎng)成終身自主學(xué)習(xí)的習(xí)慣。

近三十年,隨著教學(xué)翻譯向翻譯教學(xué)的過渡,四川民院的學(xué)生角色也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。正如上文所述,上世紀(jì)八、九十年代,教學(xué)翻譯占據(jù)著四川民院課堂,學(xué)生往往只能被動(dòng)地接受教師所講授的知識(shí),缺乏自主性和思辨性,學(xué)生在課堂內(nèi)外都沒有形成終身學(xué)習(xí)的意識(shí)。從本世紀(jì)初開始,隨著翻譯教學(xué)在四川民院課堂的開展,學(xué)生的角色也逐漸發(fā)生了轉(zhuǎn)變,課堂內(nèi)外,學(xué)生由課堂的邊緣走向課堂的中心,他們更主動(dòng)地表達(dá)自己的思想和觀點(diǎn),積極和老師及同學(xué)探討,主動(dòng)去搜尋并閱讀相關(guān)的翻譯書籍或材料,不斷提高自己的翻譯綜合能力。

(三)現(xiàn)代科技的運(yùn)用

毫無疑問,現(xiàn)代科技的發(fā)展是教學(xué)翻譯向翻譯教學(xué)轉(zhuǎn)變的客觀誘因之一。教學(xué)翻譯的出現(xiàn)甚至盛行,從一定程度上來說,是科技落后的產(chǎn)物。學(xué)生和教師所能接接觸的翻譯材料往往都是紙質(zhì)的印刷材料,而且資料很匱乏;此外,翻譯課堂的設(shè)備也很有限,教師所能使用的往往是“嘴巴加粉筆”的教學(xué)方式,由于受客觀條件的限制,學(xué)生的翻譯能力也通常只能局限于語言的轉(zhuǎn)換能力。然而,隨著現(xiàn)代電子信息技術(shù)的發(fā)展,搜索引擎、平行文本、專業(yè)詞典(甚至電子詞典)比比皆是,機(jī)器輔助翻譯(machine-aided translation)或者計(jì)算機(jī)輔助翻譯(computer-aided translation)觸手可及,多媒體輔助教學(xué)活動(dòng)在現(xiàn)代的翻譯教學(xué)課堂隨處可見。

現(xiàn)代技術(shù)在四川民院的使用過程也反映了教學(xué)翻譯向翻譯教學(xué)的轉(zhuǎn)變過程。二十世紀(jì)八、九十年代,四川民院的翻譯教師和學(xué)生往往只能依靠由學(xué)院教務(wù)處統(tǒng)一征訂的翻譯教材和參考書,教室里的教學(xué)設(shè)備也只有粉筆和黑板,而學(xué)生學(xué)習(xí)翻譯課程所依賴的工具也通常只有筆、紙和紙質(zhì)字典。在這樣的條件下,教學(xué)翻譯其實(shí)是一種無奈的選擇。然而,最近十幾年,四川民院的教室都配有電腦、投影儀、多媒體音響等現(xiàn)代教學(xué)設(shè)備,教室和學(xué)生寢室開通了有線和無線網(wǎng)絡(luò);此外,四川民院建成現(xiàn)代語音室和口譯實(shí)驗(yàn)室,學(xué)生也普遍擁有電腦、MP3、錄音筆、電子詞典等現(xiàn)代電子產(chǎn)品。多媒體教學(xué)和機(jī)器輔助翻譯在師生之間普遍開展,現(xiàn)代的翻譯教學(xué)也得以在四川民院順利地進(jìn)行著。

(四)評價(jià)體系的改變

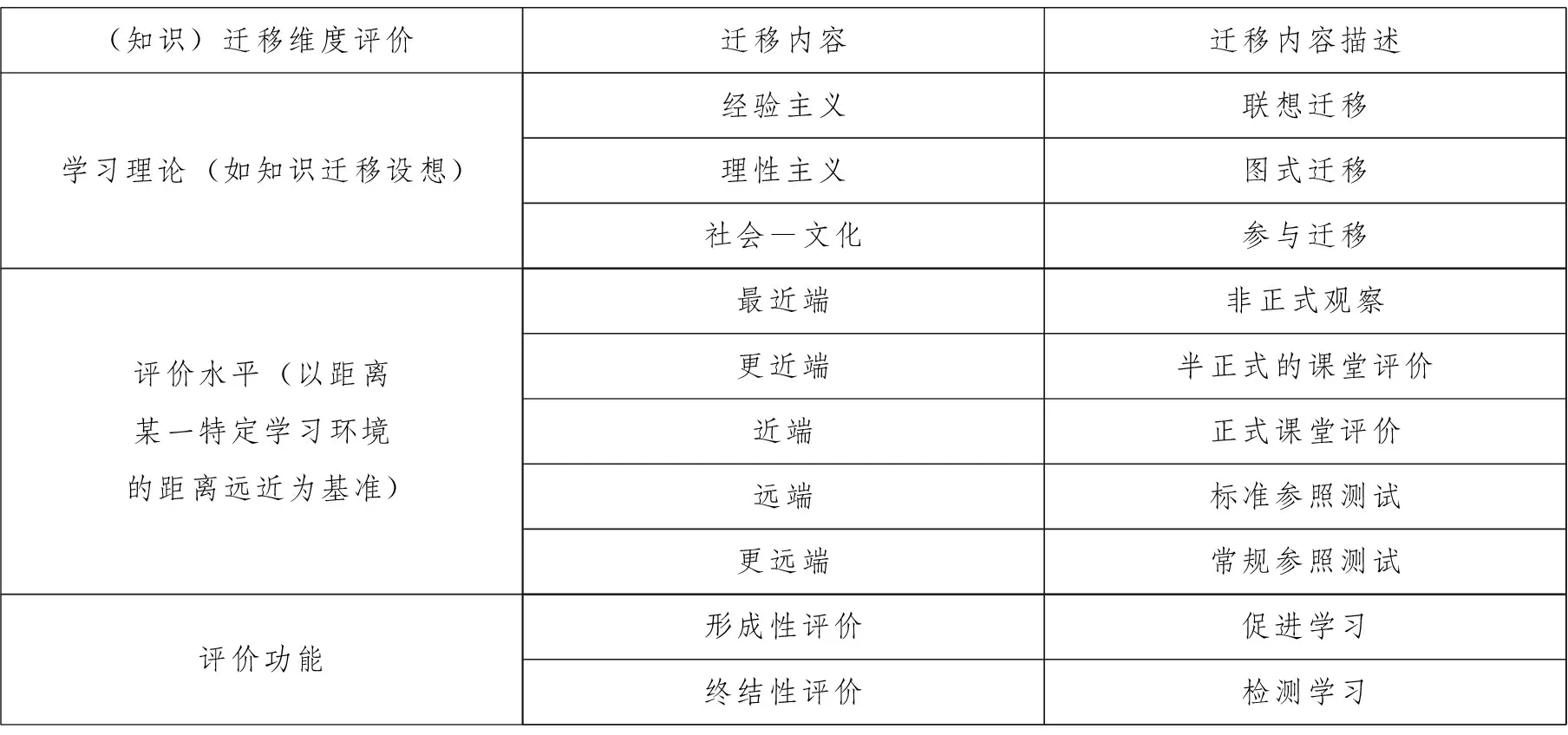

不同的翻譯教學(xué)方法必然帶來不同的教學(xué)效果評價(jià)體系。對教學(xué)翻譯而言,終結(jié)性評價(jià)往往是其優(yōu)先的選項(xiàng)。由于教學(xué)翻譯而采取的終結(jié)性評價(jià)往往比較正式,且通常旨在測試學(xué)生的語言能力。然而,如前所述,現(xiàn)代翻譯教學(xué)理應(yīng)提高學(xué)生的綜合翻譯能力,不僅包括語言能力也包括非語言能力。因此,必須采取一種全面的評價(jià)體系來評估翻譯教學(xué)的教學(xué)效果。葉可塔(Yekta)曾提出“多水平(multi-level)”的評價(jià)體系,把終結(jié)性評價(jià)與形成性評價(jià)相結(jié)合來評價(jià)翻譯教學(xué)的教學(xué)效果,具體如表1[16]。

表1 多水平評價(jià)體系

根據(jù)表1,不難看出,葉可塔的“多水平”評價(jià)體系是一個(gè)較全面的翻譯教學(xué)效果評價(jià)體系。在這個(gè)評價(jià)體系中,學(xué)習(xí)理論由三部分構(gòu)成:社會(huì)-文化(通過直接參與獲取知識(shí))、理性主義(通過圖式遷移獲取知識(shí))、經(jīng)驗(yàn)主義(通過聯(lián)想遷移獲取知識(shí))。社會(huì)-文化表現(xiàn)處于評價(jià)體系坐標(biāo)的最近端,可通過非正式的活動(dòng)觀察來評價(jià),比如活動(dòng)類型的隨堂測試,這種評價(jià)是非正式的,不分等級;理性表現(xiàn)處于評價(jià)體系坐標(biāo)的稍近端,可通過半正式的課堂測試來評價(jià),比如圍繞教學(xué)大綱進(jìn)行的考試,這種評價(jià)是半正式的,劃分等級;經(jīng)驗(yàn)表現(xiàn)處于評價(jià)體系坐標(biāo)的最末端,可通過標(biāo)準(zhǔn)的考試來評價(jià),這種評價(jià)是正式的,依標(biāo)準(zhǔn)評分。此外,處于評價(jià)水平坐標(biāo)最近端的非正式觀察、更近端的半正式的課堂評價(jià)通常是形成性評價(jià),近端的正式課堂評價(jià)可以是形成性評價(jià)也可以是終結(jié)性評價(jià),而遠(yuǎn)端的標(biāo)準(zhǔn)參照測試和更遠(yuǎn)端的常規(guī)參照測試通常是終結(jié)性評價(jià)。這種多水平的評價(jià)體系對現(xiàn)代翻譯教學(xué)效果評價(jià)具有很好的借鑒意義,現(xiàn)代翻譯教學(xué)教學(xué)效果評價(jià)應(yīng)該是形成性評價(jià)與終結(jié)性評價(jià)相結(jié)合的評價(jià)體系,而且在這個(gè)體系中,更應(yīng)該提倡形成性評價(jià),因?yàn)樗粌H能提高學(xué)生的學(xué)習(xí)水平,而且更易于開展。

從教學(xué)翻譯到翻譯教學(xué),四川民院也采用了不同的評價(jià)體系。在上世紀(jì)八、九十年代,與教學(xué)翻譯相對應(yīng),終結(jié)性評價(jià)在四川民院普遍采用,而且,終結(jié)性評價(jià)的方式還相對單一——只有翻譯課程的期末考試這一主要形式。然而,自本世紀(jì)初,類似“多水平”翻譯教學(xué)效果評價(jià)體系在四川民院逐漸得以采用。翻譯教學(xué)的教學(xué)效果不再單一地以翻譯課程的期末考試進(jìn)行評價(jià),而是將它與課內(nèi)外的社會(huì)-文化活動(dòng)、各類翻譯競賽(如海倫·斯諾翻譯比賽、《英語世界》杯翻譯比賽等)、各類標(biāo)準(zhǔn)參照測試和常規(guī)參照測試(比如全國翻譯專業(yè)資格水平考試)結(jié)合起來。此外,學(xué)生在課外也經(jīng)常做計(jì)算機(jī)輔助翻譯練習(xí),他們的翻譯作品由他們自己、教師、同學(xué)進(jìn)行綜合評價(jià)。總之,四川民院如今采用終結(jié)性評價(jià)和形成性評價(jià)相結(jié)合的評價(jià)體系來評價(jià)翻譯教學(xué)的教學(xué)效果。

結(jié) 語

現(xiàn)代科技的發(fā)展,尤其是電子信息技術(shù)的發(fā)展,以及現(xiàn)代翻譯及教育理論的更新,讓教學(xué)翻譯逐漸向翻譯教學(xué)轉(zhuǎn)變。四川民院的翻譯課程教學(xué)也經(jīng)歷了這種轉(zhuǎn)變,并且給教師、學(xué)生、評價(jià)體系等帶來了諸多變化。如今,四川民院正在踐行著翻譯教學(xué)理念,這種實(shí)踐將對四川民院的翻譯教學(xué)效果帶來積極的影響。然而,如何在一所地方民族高校中更有效地進(jìn)行翻譯教學(xué)實(shí)踐依然是一個(gè)值得我們深思和探討的問題。

[1]Davies, M., & Kiraly, D. Translation: Pedagogy [J].Encyclopedia of Language&Linguistics, 2006, p81, p81, p83

[2]Catford, J.C. A Linguistic Theory of Translation [M].Oxford: Oxford University Press, 1965

[3]Ivir, V. Formal Correspondence vs. Translation Equivalence Revisited [J].Poetics Today, 2(4), 1981, p52

[4]Arffman, I. Equivalence of Translations in International Reading Literacy Studies [J].Scandinavian Journal of Educational Research, 54(1), 2010, p39

[5]Stewart, D. Vocational translation training into a foreign language [J].INTRALINEA ON LINE TRANSLATION JOURNAL, 2008, p1-17

[6]Davies, G.M. Multiple voices in the translation studies: research needs [J].Meta, 46(2), 2004, p272-287

[7]Kelly, D. A Handbook for translator trainers [M].Manchester: St. Jerome, 2005,p11

[8]Petrescu, C. Trainer's Choices in Teaching Translating/ Interpreting [J].Procedia- Social and Behavioral Sciences, 197(2015),p924

[9]Vermeer, H.J. Skopos and commission in translational action [A].In Chesterman A.(ed.) Readings in translation [M].Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 1989, p173-187

[10].Nord, C. Text analysis in translation: Theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis [M].Amsterdam: Rodopi, 2005. p663

[11]Gile, D. Basic Concepts and Models for Interpreting and Translation Training [M].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co. ,1995, p10

[12]Al-Hadithy, T.M. The Traditional Vs. The Modern Translation Classroom: A Need for New Directions in the UAE Undergraduate Translation Programs [J].Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015(192), p180

[13]Pym, A. Redefining Translation Competence in an Electronic Age [M].Meta, 48(4), 2003(4),p 482

[14]Esfandiari, M. R. et al. Translation Competence: Aging Towards Modern Views [J].Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015 (192), p44-53

[15]Newmark, P.ATextbookofTranslation[M].Hertfordshire: Prentice Hall, 1988

[16]Yekta, R.R. Moving through Multi-level Assessment Framework in English for Occupational Purposes: Toward a Curriculum Enactment Approach in Translator Training [J].Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014 (98), p1440,p1441

[17]Acioly-Régnier, N.M. et al. Translation Competence as a Complex Multidimensional Aspect [J].Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015 (200), 147

[18]Colina, S. Translational Teaching [M].Boston: McGraw-Hill, 2003, p52

[責(zé)任編輯:朱茂青]

From Pedagogical Translation to Translation Pedagogy:A Case of Sichuan Minzu College

CHEN Jiahuang LIU Chengping

The present age of digital technology together with the advances in translation and education theories brings a fundamental change to translation instruction in university-level programs, namely, the shift from pedagogical translation to translation pedagogy. The two different translation instructions stem from different views on translation: the former views translation as a static product of bilingual exchange while the latter sees translation as a dynamic communicative process. In the paper, the radical differences between pedagogical translation and translation pedagogy are demonstrated by the changes of teacher's role, students' performance, and assessment in translation training, etc., in Sichuan Minzu College.

Pedagogical translation; translation pedagogy; translation; Sichuan Minzu College

陳家晃,四川民族學(xué)院英語系副教授。(四川康定,郵編:626001)

H059

A

1674-8824(2017)02-0103-06

劉成萍,四川民族學(xué)院英語系副教授。(四川康定,郵編:626001)