緩釋肥與速效氮肥混施對機插水稻生長發育及氮肥利用率的影響

李旭+王宇++隋鑫+任海++呂小紅+付立東

摘要:以超級稻鹽豐47為材料,設置5個不同施入時期的小區對比試驗,探討緩釋肥與速效氮肥配比不同施入時期對機插水稻氮肥利用率及產量的影響。結果表明,在相同條件(施氮量270 kg/hm2,緩釋肥均于基肥、一次蘗肥分別施入450、150 kg/hm2)下,不同處理間存在差異,A4處理(基肥、一次蘗肥、二次蘗肥、促花肥、保花肥比例為47 ∶25 ∶15 ∶13 ∶0,一、二次蘗肥于5.5、6.5葉齡期追施速效氮肥)較其他處理(A1、A2、A3、A5)產量分別提高165%、109%、2.8%、2.0%,氮肥利用率分別提高3.9、2.1、1.7、3.7百分點,獲得最高產量10.93 t/hm2;其氮肥利用率最高為46.03%。

關鍵詞:機插水稻;緩釋肥;氮肥利用率;產量;生長發育

中圖分類號: S511.06文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2017)06-0045-03

氮肥是全球用量最多的化學肥料,其損失也較大,減少氮肥損失、提高其利用效率始終為全世界科學家的重點攻關方向[1]。水稻的氮素利用率與氮肥種類、施用方法、施用時期、作業方式、土壤理化性狀、氣候和作物生長狀況密切相關[2]。氮肥按照分解速率主要分為速效氮肥及緩釋氮肥2種,速效肥料肥效期短,在生產上必須分次追肥,才能滿足作物在整個生育期對養分的需求,追肥時表施肥料損失量大,明顯降低肥效;緩釋肥肥效釋放慢,在水稻迅速生長時期可能滿足不了水稻對養分的需求[3]。近些年來,機械插秧已經逐步取代手插秧,成為主流作業方式;相對于手插秧,機插秧具有秧齡小、緩苗慢、緩苗后分蘗迅速增長等特點,針對上述特點,緩釋肥與速效氮肥混合施入,有助于提高氮肥利用率[4]。但混合施入后,不同配比施入時期對氮肥利用率及產量影響研究較少[5],本研究立足于遼寧濱海稻區,針對機插作業研究緩釋氮肥與速效氮肥配合施用后,不同配比施入時期對氮肥利用率及產量的影響,旨在尋求本地適宜的施肥時期,為實現機插水稻精確定量施氮提供科學依據。

1材料與方法

1.1材料

試驗于2015年在遼寧省鹽堿地利用研究所新建試驗基地進行。供試土壤為濱海鹽漬型水稻土,耕層土壤(0~15 cm)含有機質22.53 g/kg、全氮1.22 g/kg、堿解氮 55.91 mg/kg、速效磷39.96 mg/kg、速效鉀243.83 mg/kg、全鹽1.15 g/kg、pH值7.75。

供試水稻品種鹽豐47,全生育期156~160 d,15.5~16.0 張葉,在遼寧、河北、山東等地累計推廣面積達133.33萬hm2,為這些省高產、優質及多抗結合最好的典型品種。

供試肥料:緩釋肥為喜耕田緩釋復合肥(含N 28%、P2O5 18.8%、K2O 8%);速效肥為尿素(含N 46%),過磷酸鈣(含P2O5 18%),硫酸鉀(含K2O 50%)。

1.2試驗設計

本試驗在相同條件(施氮量270 kg/hm2,緩釋肥均于基肥、一次蘗肥分別施入450、150 kg/hm2)下,設置6個處理,速效肥各時期施入比例及時期詳見表1,A1(氮素基肥、一次蘗肥、二次蘗肥、促花肥、保花肥比例47 ∶28 ∶25 ∶0 ∶0,下同)、A2(47 ∶15 ∶25 ∶13 ∶0)、A3(47 ∶25 ∶15 ∶13 ∶0)、A4(47 ∶25 ∶15 ∶13 ∶0)、A5(47 ∶25 ∶15 ∶13 ∶0)和CK0(0 ∶0 ∶0 ∶0 ∶0);3次重復,隨機區組設計,小區長20.0 m、寬4.8 m,面積96.0 m2。

采用工廠化旱育苗技術培育壯秧,4月20日播種,播干種100 g/盤。采用久保田SPW-68C手扶式插秧機于5月25日移栽,行穴距30 cm×18 cm。4~5株/穴,其他田間管理措施按一般大田進行。

每小區選取10穴進行莖蘗數調查,分蘗中期開始,7 d調查1次,N-n期(N代表主莖總葉片數、n代表伸長節間數)、拔節期、齊穗期、成熟期進行普查。以LI-6400(LI-COR Inc.USA)便攜式光合測定儀于齊穗期測定各處理劍葉光合速率、氣孔導度,每個處理重復測定15次;分別于拔節期、齊穗期、成熟期,每個處理取3穴有代表性植株,測定葉面積指數。齊穗期分株測定高效葉面積指數、低效葉面積指數、無效葉面積指數。葉面積=葉片長×葉片寬×0.75;移栽期、N-n期、拔節期、齊穗期測定植株干質量,成熟期測定籽粒和莖葉干質量:首先將莖葉、穗分開,分別裝入樣品袋,用105 ℃殺青30 min,然后在85 ℃下烘干至恒質量。成熟期每個處理取具有代表性植株5穴,進行室內考種,調查每穴平均株數、株高、穗長、每穗粒數、結實率、千粒質量(飽粒質量)。收獲除邊行及采樣行所有植株,脫谷,計算實際產量。

1.3數據分析

根據下列公式計算相關指標:

收獲指數=成熟期的籽粒干質量/[籽粒干質量+莖稈干質量(包括植株地上的穗軸、莖、葉及葉鞘)];

氮肥利用率=(施肥區作物吸氮量-不施氮處理吸氮量)/施氮量×100%;

氮肥農業利用率(kg/kg)=(施肥區產量-不施氮處理產量)/施氮量;

氮肥生理利用率(kg/kg)=(施肥區收獲時籽粒干質量-不施氮處理籽粒干質量)/(施肥區籽粒吸氮量-不施氮籽粒處理吸氮量);

氮肥偏生產力(kg/kg)=施氮區產量/施氮量。

利用Excel 2007及DPS 7.50進行數據分析。

2結果與分析

2.1不同處理對機插水稻莖蘗數及其成穗率的影響

由表2可知,各處理齊穗期及成熟期莖蘗數表現為A1

2.2不同處理對機插水稻葉面積指數及光合作用的影響

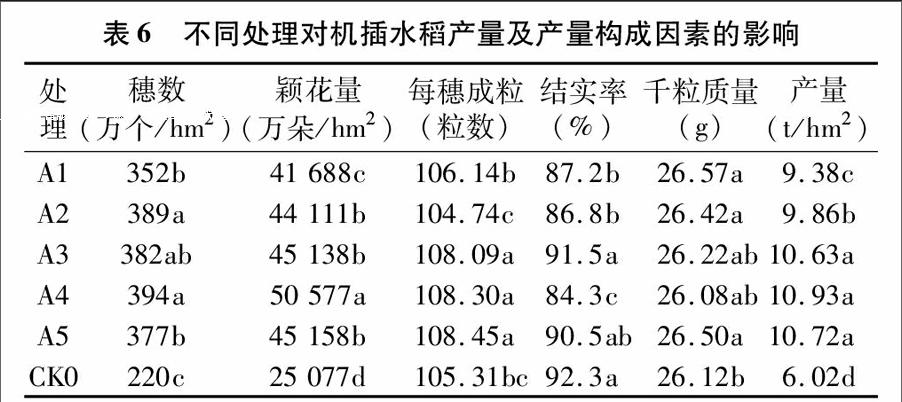

由表3和表4可知,各處理拔節期葉面積指數隨著施氮時期變化表現為A5 2.3不同處理對機插水稻干物質積累量的影響 由表5可知,齊穗期各處理的干物質積累量表現為A1 齊穗后干物質積累量占籽粒產量的比例與A3、A5處理間差異不顯著,但與A1、A2處理間差異顯著。 2.4不同處理機插水稻產量構成因素及產量的影響 由表6可知,A1、A2、A3、A4、A5處理單位面積收獲穗數以A4處理最高,表現為A4>A2>A3>A5>A1;各處理穎花量仍以A4處理最高,為50 577萬朵/hm2,比A1、A2、A3、A5處理分別增加21.3%、14.7%、12.0%、12.0%;各處理每穗成粒數、結實率、千粒質量略有差異。處理A4產量 10.93 t/hm2,居首位,與處理A1、A2相比差異顯著,較A1、A2、A3、A5處理分別增產16.5%、10.9%、2.8%、2.0%。 2.5不同處理對機插水稻累計吸氮量及氮肥利用率的影響 由表7可知,成熟期A4處理累計吸氮量193.1 kg/hm2,比A1、A2、A3、A5處理分別增加5.6%、3.0%、2.3%、5.3%。 氮肥利用率是描述氮肥吸收利用特性的主要指標,反映作物對土壤肥料中氮的吸收和利用效果。由表7可知,A4最高44.74%,比A1、A2、A3、A5分別增加3.8、2.1、1.6、3.6 百分點。氮肥農業利用率是單位施肥量對作物籽粒產量增加的反映,是農業生產的一項重要經濟指標[6]。氮肥偏生產力是以產量與施氮量的關系來衡量氮肥利用率的指標,反映作物吸收肥料氮和土壤氮后所產生的邊際效應[7],本試驗結果表明A4最高。 3結論與討論 水稻傳統施肥方式重施分蘗期氮肥,雖然增加了分蘗高峰期莖蘗數與齊穗期干物質量,但未增加籽粒產量,并且降低了群體質量和植株抗性,浪費了有限的資源,降低了肥料利用率,增加了生產成本,污染了水稻和周邊土壤環境[8-10]。緩釋肥可以通過調節養分釋放模式,實現水稻氮素養分的動態平衡。已有研究證明,緩釋氮肥能顯著提高水稻氮素吸收利用,減少氨揮發,減少氮的徑流淋溶和硝化-反硝化等途徑損失,延緩水稻生育根系和葉片的衰老[11]。增施速效肥能提高水稻產量和品質,尤其是在水稻生育后期追施氮肥尤為重要[12-13]。 本研究結果表明,在施氮量相同條件下,不同時期施入蘗肥以一次、二次蘗肥在5.5、6.5葉時施入的高效葉面積率、成熟期收獲穗數及穎花量最高,干物質積累量較高,從而獲得最大產量和最高的氮肥利用率,雖然與其他處理相比其結實率較低,但其收獲穗數最高,說明這一時期施入可以提高有效穗數及穎花量,優化群體結構,協調水稻產量構成因素;從肥料利用率來看,能夠明顯提高氮肥利用率和農業利用率。 近幾年,遼寧省機插水稻面積迅速增加,覆蓋率已達80%,其配套栽培技術仍須進一步系統研究。本試驗選用遼寧稻區種植面積最大的水稻品種鹽豐47進行了機插水稻施肥技術的研究,因品種單一,所以具有一定的局限性;繼續進行多品種的多年多點試驗,探討不同品種、土壤、氣候特點下的機插水稻施肥技術意義重大,筆者就上述問題繼續進行研究。 參考文獻: [1]鄒長明,秦道珠,陳福興,等. 水稻施肥技術Ⅰ. 氮肥施用的適宜時期與用量[J]. 湖南農業大學學報(自然科學版),2000,26(6):467-470. [2]符建榮. 控釋氮肥對水稻的增產效應及提高肥料利用率的研究[J]. 植物營養與肥料學報,2001,7(2):145-152 [3]李營. 生態恢復過程中土壤有機碳的變化[J]. 云南地理環境研究,2007,19(3):40-45,54. [4]鄭圣先,聶軍,戴平安,等. 控釋氮肥對雜交水稻生育后期根系形態生理特征和衰老的影響[J]. 植物營養與肥料學報,2006,12(2):188-194 [5]李華,徐長青,李世峰,等. 不同氮肥管理對機插水稻產量及氮肥利用的影響[J]. 貴州農業科學,2008,36(5):39-41. [6]凌啟鴻,張洪程,丁艷鋒,等. 水稻精確定量栽培理論與技術[M]. 北京:中國農業出版社,2007:92-138. [7]Sharma S N,Kumar R. Effect of dicyandiamide (DCD) blended with urea on growth,yield and nutrient uptake of wheat[J]. Journal of Agriculture Science,1998,131(4):389-394. [8]彭長青,李世峰,卞新民,等. 機插水稻高產栽培關鍵技術的適宜值[J]. 應用生態學報,2006,17(9):1619-1623. [9]邱楓,孫菊英,陳昱,等. 機插雜交粳稻超高產形成及其群體質量指標[J]. 揚州大學學報(農業與生命科學版),2011,32(4):45-50. [10]喬晶,王盛強,王紹華,等. 機插雜交粳稻基本苗數對分蘗發生與成穗的影響[J]. 南京農業大學學報,2010,33(1):6-10. [11]李方敏,樊小林,陳文東. 控釋肥對水稻產量和氮肥利用效率的影響[J]. 植物營養與肥料學報2005,11(4):494-500. [12]黃元財,王伯倫,王術,等. 施氮量對水稻產量和品質的影響[J]. 沈陽農業大學學報,2006,37(5):688-692. [13]王朋,劉輝,陳曉麗. 施氮量對兩系雜交水稻產量和品質的影響[J]. 耕作與栽培,2006(5):33-35.高光杰,劉麗華,周嬋嬋,等. 有機栽培條件下粳稻產量形成及干物質積累特性[J]. 江蘇農業科學,2017,45(6):48-51. doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2017.06.011