農戶稟賦、區域環境與電商扶貧參與意愿

——基于邊疆民族地區630個農民的問卷調查

馬澤波

(中共紅河州委黨校州情研究室,云南蒙自661199)

農戶稟賦、區域環境與電商扶貧參與意愿

——基于邊疆民族地區630個農民的問卷調查

馬澤波

(中共紅河州委黨校州情研究室,云南蒙自661199)

農村電商扶貧為促進農民增收提供了新的方法和手段。在推動農村電商扶貧進程中,農民參與意愿對扶貧工作成效具有決定性影響。基于對紅河哈尼族彝族自治州13個縣26個村莊630個農民的調查數據,從農戶稟賦和區域環境視角,分析農民參與電商扶貧的意愿及其影響因素發現,不同稟賦因素對農民參與意愿的影響存在異質性,受教育程度越高,參與意愿越強烈,收入水平越低,參與概率越大;電商物流體系完善,農業適度規模經營,農產品標準化程度高,政府大力推動等有助于激勵農民參與。為進一步提高農村電商扶貧效果,在今后的電商扶貧工作中,應將文化程度是初中、高中或中專的農民作為推進農村電商扶貧的主體,將農村電商扶貧對象聚焦于收入水平略高或略低于貧困標準線的農民。而為了更好地推動農村電商扶貧工作的開展,一要提升農民對農村電商的認知水平;二要構建完善的農村電商物流體系;三要聚焦農業產業在電商背景下的調整與融合;四要充分發揮政府的引導和扶持作用。

電商扶貧;農戶稟賦;參與意愿

一、引言

改革開放以來,我國農村扶貧減貧工作取得巨大成就,農村貧困發生率由1978年的30.7%下降到了2014年的7.2%。僅“十二五”期間,我國現行標準下農村貧困人口就從2010年的1.66億減少到了2015年底的6 000萬左右,共減少約1億人。[1]黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視扶貧工作,提出了到2020年實現現行標準下7 000多萬貧困人口全部脫貧的目標。為此,中共中央在“十三五”規劃中明確提出,實施發展生產脫貧一批、易地扶貧搬遷脫貧一批、生態補償脫貧一批、發展教育脫貧一批、社會保障兜底一批等“五個一批”扶貧工程,為貧困地區精準扶貧、精準脫貧提供了有力保障。其中,“發展生產脫貧一批”作為一種主要的扶貧方式,變“輸血”為“造血”,得到了各級黨委、政府和群眾的積極響應。然而,發展生產脫貧仍然面臨諸多制約與瓶頸,其主要表現為農業產業規模化經營引發了農業結構性失衡,部分農產品產量過剩,而優質農產品供給不足,農民與消費者供求雙方溝通不暢,農產品與市場對接遇到梗阻。特別是在邊疆民族地區,受自然條件、資源稟賦、基礎設施建設約束,產業扶貧開發工作難度持續加大,農村貧困人口脫貧形勢不容樂觀,亟需開辟新的扶貧途徑。隨著互聯網的快速普及,農村信息化進程不斷加快,電子商務逐漸在我國農村扎根成長,成為影響農業發展方式與農村經濟增長的重要力量。電商扶貧為精準扶貧提供了一種有效的手段,也為農村扶貧探索了一條新的路徑,探索電商扶貧政策與實施路徑,在2020年我國將全面消除貧困目標的大背景下顯得十分重要。[2]推進電商扶貧,對帶動農村基礎設施建設,提升農產品市場化水平,改變農村貧困人口生產生活方式,實現就業增收具有重要促進作用。但是,由于我國農村情況復雜,農戶稟賦與區域環境差異較大,在精準扶貧背景下研究電商扶貧作用機理及農民參與意愿影響因素,可以為政府推進電商扶貧提供新的視角和基礎證據。

二、文獻綜述

甘肅隴南成縣是我國農村電商扶貧的起源地,為解決農產品增產不增收的問題,當地政府利用電子商務打開農產品銷路,促進特色農產品增值,實現農民增收目標,在實踐過程中摸索出了電商扶貧的隴南模式。在借鑒典型實踐經驗基礎上,全國各地特別是邊疆民族貧困地區開始嘗試發展農村電子商務,與扶貧開發相結合,推動電商扶貧工作取得了新的突破。貧困地區交通、網絡等基礎設施建設及產業扶貧開發持續推進,農產品規模經營初具雛形,農民就地創業就業崗位明顯增多,農民收入得到了不同程度的提高。但是,電商扶貧在為貧困地區提供低成本創業途徑的同時,也受到了諸多因素的影響。

有關農民參與農村電商扶貧意愿影響因素的研究主要集中在以下四個方面:

一是文化程度對農村電商扶貧的影響。農民自身文化素質偏低,對農村電商接受程度不高,造成電商人才嚴重短缺。[3-5]孫昕等[6]認為,導致貧困農民參與電商活動積極性較低的原因在于,其自我學習與提高能力有限,難以掌握電商相關技術。張勤等[7]采用因子分析法提取影響農村電子商務發展的若干因素,發現農民文化程度對農村電商發展具有正向顯著影響。在認知方面,穆燕鴻等[8]的實證分析表明,農民是否自主參與電商活動并利用電商平臺提供的市場信息是影響農村電子商務發展的內生力量因素。

二是電商基礎設施對農村電商扶貧的影響。包括發展電子商務所需要的交通、網絡、物流基礎設施對電商扶貧的影響。[9-10]胡彥輝[11]認為,公路和鐵路等物流硬件偏弱是制約邊疆民族地區電子商務發展的重要原因。汪向東等[12]認為,夯實電商扶貧基礎要在信息基礎設施之上繼續構建電商基礎設施。李晶玲等[3]的研究表明,貧困地區電子商務配套建設滯后,扶貧基礎設施不完善且缺乏配套產業鏈。

三是農產品生產規模及標準化對農村電商扶貧的影響。李丹青[4]認為,受農業生產技術特點制約,小規模、分散化的家庭經營無法進行規模化生產和管理,農產品加工、包裝、儲藏標準化問題成為制約農村電商扶貧的瓶頸。孫昕等[6]的研究表明,影響貧困地區農產品網絡銷量的原因在于,農業產業化水平低,農產品特色不突出及質量參差不齊等。謝圓元等[5]認為,農產品知名品牌的缺乏阻礙了農村貧困地區電子商務的發展。

四是政府作用對農村電商扶貧的影響。包括政府對農村電商扶貧的重視程度以及社會對農村的金融支持力度。李晶玲等[3]認為,與發達地區相比,農村地區在電商平臺等新技術、新產品推廣與應用方面滯后,金融部門所提供的符合電商需求的產品也比較少。汪向東等[13]提出,要把農村電商扶貧工作列入扶貧政策,要在夯實產業和金融扶貧基礎上創新電商扶貧機制與方式。

上述研究分別從定性和定量方面入手分析了當前農村貧困地區推進電商扶貧工作的影響因素,但基于貧困農民視角考察電商扶貧參與意愿相關影響因素的研究還較為少見。基于此,本文以農戶稟賦(個體特征、認知特征)和區域環境(電商發展基礎、產業基礎、政府作用)兩個方面作為研究的邏輯起點,剖析農村電商扶貧影響機理以及農民電商扶貧參與意愿重要影響因素。

三、理論分析與研究假設

(一)理論分析

計劃行為理論認為,人的行為決策是計劃的結果,它主要包括行為態度、主觀規范、感知行為控制、行為意向和行為五個方面的因素。[14]所有可能影響行為的因素都要經過行為意向間接影響行為表現,而行為意向又受個人行為態度、主觀規范與感知行為控制因素的影響。其中,行為態度反映個人對實施某種行為的態度;主觀規范反映個人從事或者不從事某種行為的主觀認知;感知行為控制反映可能便于某種行為實施的因素控制方面的信念。[15]一般來看,性別、年齡、文化水平、個性等個人因素通常會對行為意向產生間接影響,并最終影響個體決策。農民參與農村電商扶貧是低收入人群期盼脫貧致富的理性選擇,這種選擇受個人稟賦、電商發展基礎、農產品生產規模與經營水平、政府作用發揮等方面因素的影響。根據計劃行為理論,這些因素將影響農民參與農村電商扶貧的意愿。

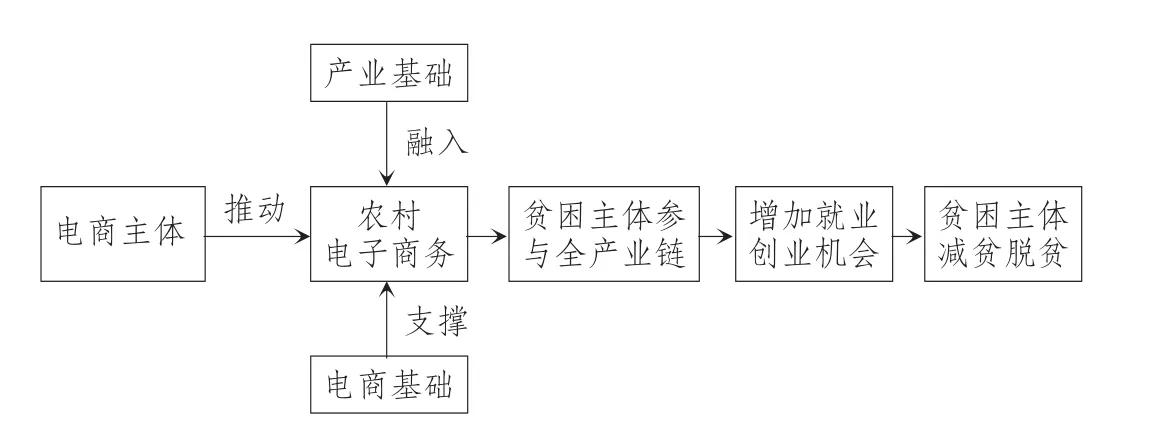

本文參考林廣毅、[16]鄭瑞強等[10]的研究,構建農村電商扶貧作用及影響機理分析框架。如圖1所示,農村電商扶貧離不開農業產業的融入、電商基礎設施的支撐和電商主體的推動,農村電商只有在這三種基本要素共同作用下才能為貧困地區減貧脫貧開辟新的路徑。第一,農村電商扶貧有效促進了農業產業鏈的形成,提高了農民低成本對接市場的能力和貧困人群發展產業的積極性,并帶動了加工業、包裝運輸業、快遞物流業、電商服務業的快速發展。第二,電商基礎設施建設為電商扶貧提供了基本條件,農村貧困地區交通、網絡、物流等基礎設施進一步完善,使得城鄉間的“數字鴻溝”逐漸縮小。第三,電商主體賦能農村電商扶貧的作用凸顯,電商扶貧不僅強調“授人以漁”的技術賦能,而且更加注重“營造漁場”的生態培育和建設,為貧困人群創業營造一個高效便捷的發展環境。[12]政府、企業或者其他社會組織以及個人在電商扶貧中各自發揮作用,形成合力推動農村電商發展。其中,政府的作用在于推動企業或個人融入電商大環境,企業的作用在于示范引領并帶動貧困農戶參與農村電商市場,而個人則可在農村電商產業鏈中獲益。

農村電商扶貧作用機制中的三個基本要素,主要由農戶稟賦及區域環境共同決定。

1.農戶稟賦

指農戶先天擁有以及后天獲得的資源和能力的總和,包括個體特征、收入水平以及認知水平。農戶稟賦不僅影響農業生產資源的有效配置,而且是推進農村電商扶貧的內在因素。

(1)個體特征。主要選擇戶主年齡、性別、文化程度、收入水平等變量。戶主在家庭經營中具有較大的決策權,家庭是否參與農村電商扶貧與戶主的行為選擇、經營能力和水平顯著相關。

(2)認知特征。設置對農村電商的認知程度及運營流程、技巧等變量,考察農民參與農村電商扶貧的主要障礙。一般而言,對農村電商認知程度越高,對電商運營流程和技巧越熟悉,農民參與電商扶貧的意愿越強烈。

2.區域環境

指一定區域內自然與社會因素的總和。發展農村電商的區域環境主要包括電商基礎設施建設水平、農業規模經營與農產品標準化水平、政府作用等。在農村貧困地區,交通、網絡、物流等基礎設施建設普遍滯后,農業產業開發規模小,政府推動作用是否精準有效,這些都是影響農民參與農村電商扶貧積極性的重要因素。因此,本文選擇上述因素作為農村電商扶貧的區域環境變量。

(1)電商基礎。主要用交通、網絡基礎設施建設水平和物流體系是否完善來表示。基礎設施建設水平越高,物流體系越完善,農村電商發展條件越齊備,農民參與電商扶貧的意愿就越強烈。

圖1 農村電商扶貧作用機理

(2)產業基礎。農業適度規模經營以及農產品標準化是有效對接電商市場的重要因素。規模經營可降低農產品生產、加工和儲藏的成本,容易形成市場競爭優勢,而農產品標準化可保障消費者對安全食品的需求,符合電商市場銷售規律。

(3)政府作用。在推進農村電商扶貧工作的初期,應以政府為主導制定各類電商培訓、服務與扶持政策,中期應當以企業為主體,后期則要帶動貧困農民參與到電子商務活動中來。一般而言,政府對農村電商發展的重視程度越高,農村電商扶貧工作越容易取得成效。

(二)研究假設

根據前文描述和分析,本文提出以下研究假設:

H1:文化水平對農民參與農村電商扶貧意愿具有正向影響;

H2:收入水平對農民參與農村電商扶貧意愿具有負向影響;

H3:電商基礎設施建設水平對農民參與農村電商扶貧意愿具有正向影響;

H4:農產品規模及標準化水平對農民參與農村電商扶貧意愿具有正向影響;

H5:政府作用對農民參與農村電商扶貧意愿具有正向影響。

四、數據來源、變量設定與結果分析

(一)數據來源

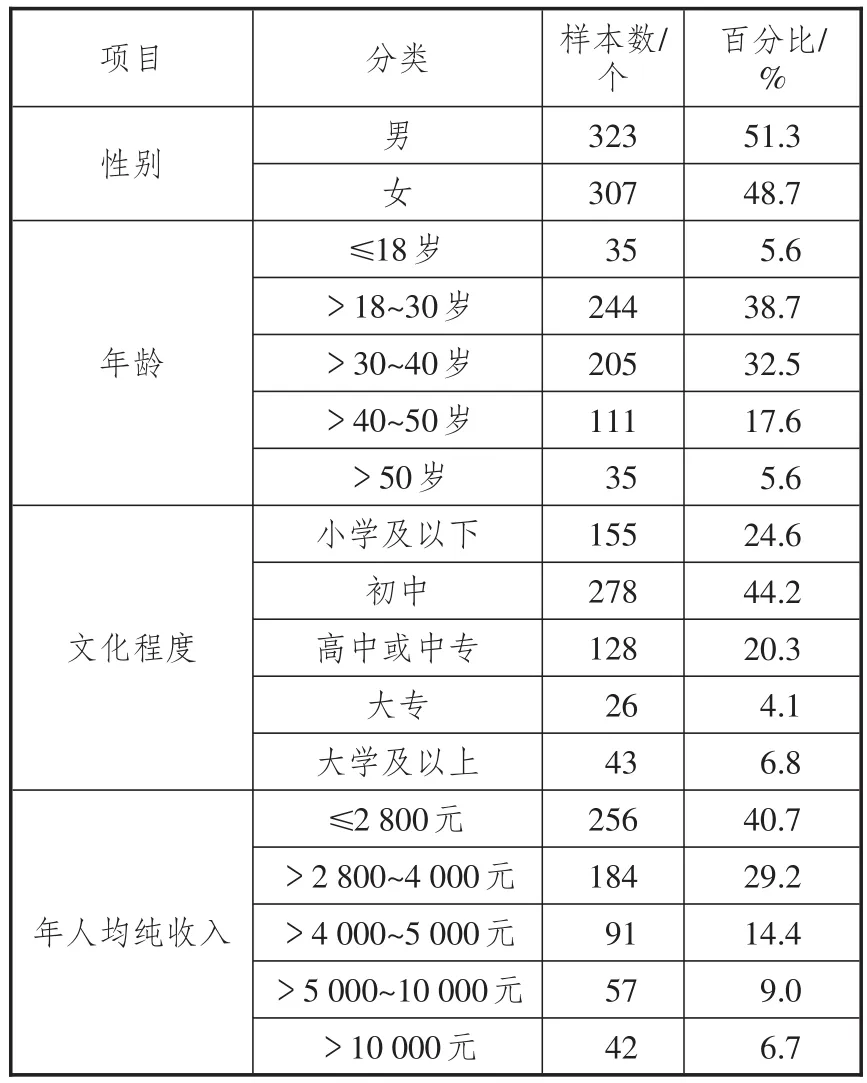

紅河哈尼族彝族自治州(簡稱紅河州)地處云南省東南部,毗鄰越南,少數民族人口眾多,是我國典型的邊疆民族地區。紅河州轄4市9縣135個鄉(鎮),總人口約455萬人,少數民族274.9萬人,占總人口的60.4%。其中,有7個貧困縣、58個貧困鄉鎮、527個貧困村,貧困人口71.65萬人,占總人口的15.7%,且大部分貧困人口分布在農村。長期以來,基礎設施建設滯后、縣域發展不平衡、農業生產條件落后、人民生活總體水平低、貧困人口多的現狀,嚴重制約了紅河州經濟社會的快速發展。2015年以來,紅河州大力推動農村電商扶貧工作,13縣(市)在農村貧困地區加快布局電商,期望通過發展農村電商促進貧困地區減貧脫貧。本研究數據來自于2016年8月至11月在紅河州13縣(市)的問卷調研。課題組在每個縣(市)選擇兩個鄉鎮,每個鄉(鎮)選擇兩個村,每個村選擇10~15位農民,樣本總數650個,最后得到有效樣本630個。其基本情況可參見表1。

對所有調查對象參與農村電商扶貧的意愿進行簡單統計,具體如表2所示。結果顯示,農民參與農村電商扶貧的意愿傾向不一。在問到“你是否愿意參與農村電商扶貧”時,表示“愿意”的有503人,占79.8%;表示“不愿意”的有127人,占20.2%。這表明,大多數農民是愿意參與農村電商扶貧的,但也有部分農民參與熱情不高。

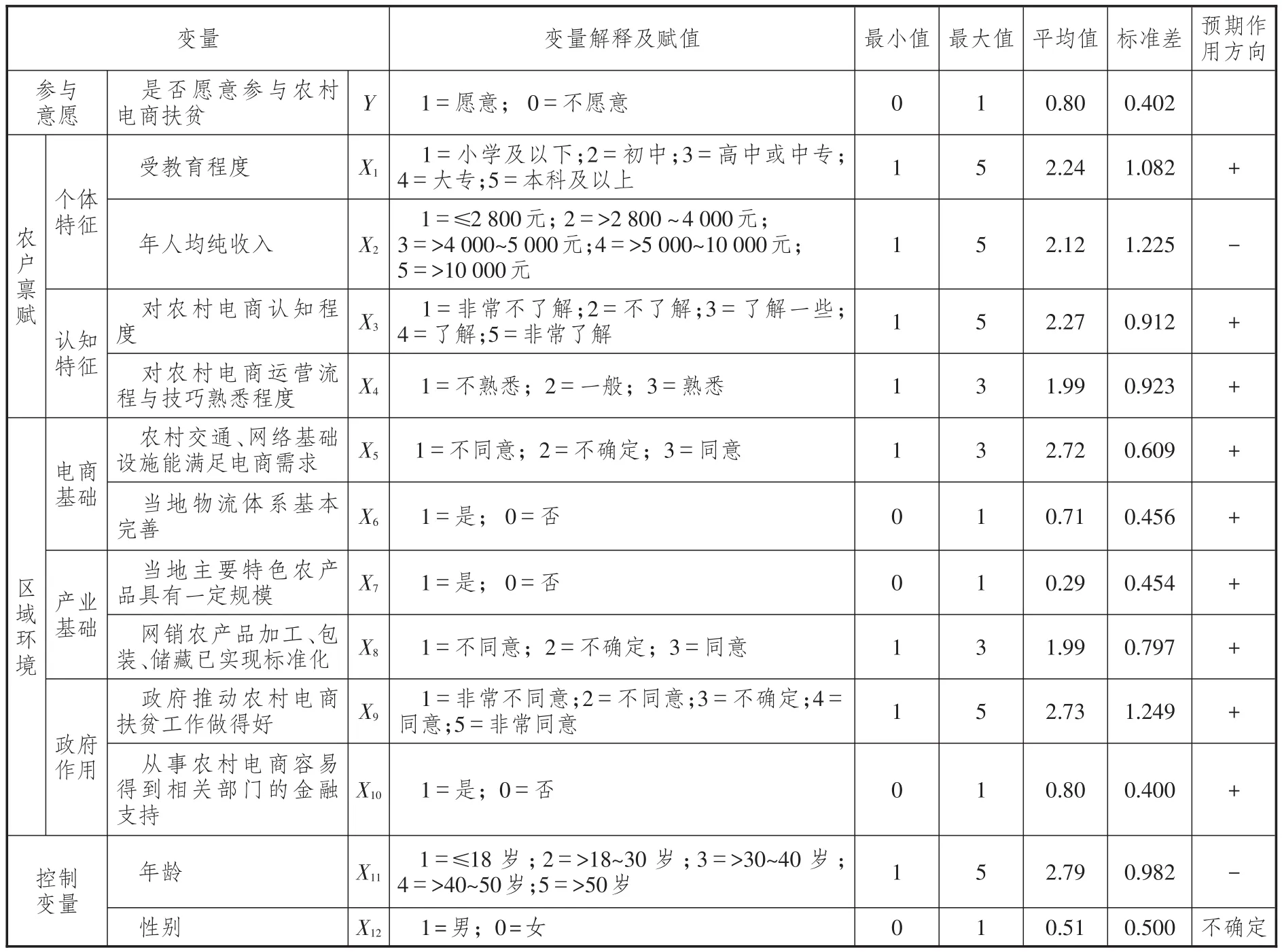

(二)變量設定

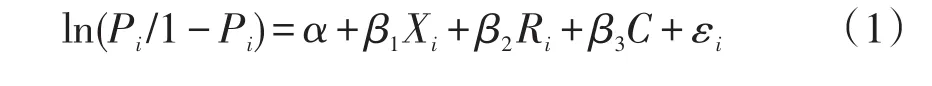

本文考察農戶稟賦和區域環境兩個層面對農民農村電商扶貧參與意愿的影響。為探究單個因變量與多個自變量之間的邏輯關系和顯著程度,本文采用二元Logistic回歸模型進行分析。把農民參與意愿設為兩種情況,即愿意=1,不愿意=0。以農戶稟賦、區域特征兩個方面的10個變量作為自變量,把個體年齡和性別作為控制變量,構建如下計量模型:

表1 數據基本情況

表2 農民參與農村電商扶貧意愿及占比

(1)式中,Pi表示農民i不愿意參與電商扶貧的概率,1-Pi表示農民i愿意參與電商扶貧的概率,α為隨機常數項,Xi為農戶稟賦因素,Ri為區域環境因素,C為控制變量,βi為自變量系數,表示每變化一個單位,農民愿意參與電商扶貧和不愿意參與電商扶貧的發生比的自然對數的改變量,n為自變量個數,εi為隨機擾動項。各影響因素的變量定義及設計說明可參見表3。

(三)回歸結果與分析

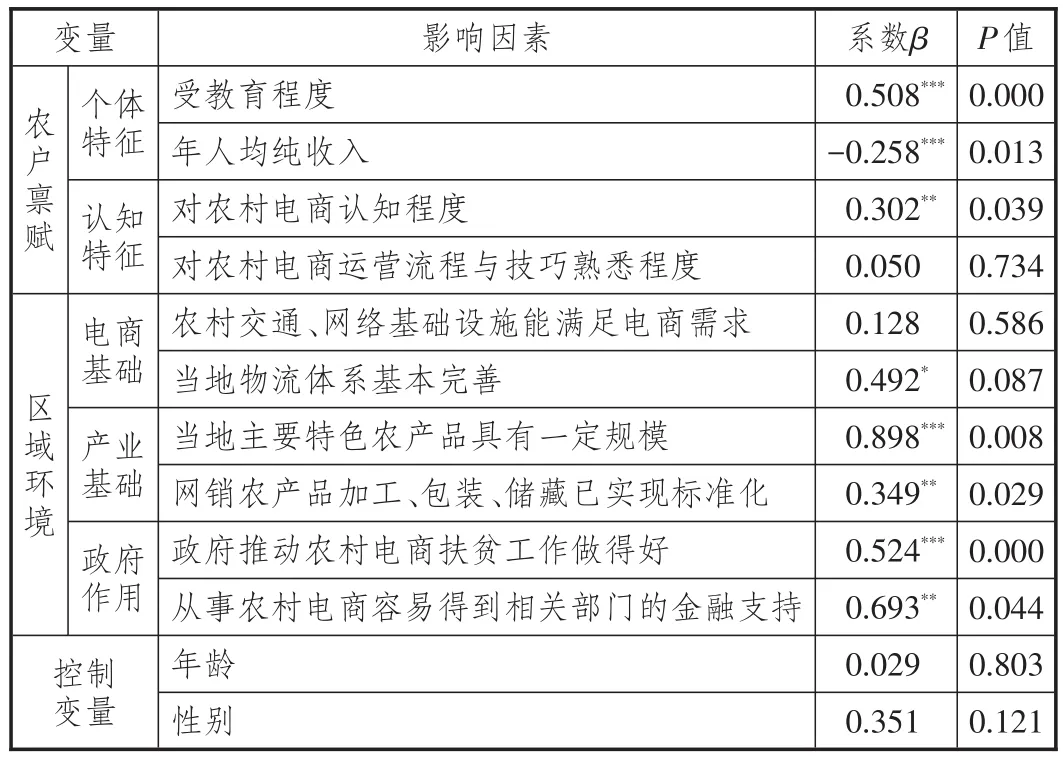

利用SPSS19.0軟件對模型進行估計,回歸結果可參見表4。

表4的回歸結果表明,與自變量中受教育程度、年人均純收入、對農村電商認知程度等農戶稟賦因素之間關系顯著,與電商物流體系、農產品規模、農產品標準化、政府作用及金融支持等區域環境因素之間關系顯著。

第一,年齡、性別、對農村電商運營流程及技巧熟悉程度、農村交通和網絡基礎設施四個變量未通過統計顯著性檢驗,即上述因素不是農民農村電商扶貧參與意愿的重要影響因素。受教育程度變量在1%的統計水平上顯著正相關,結果與H1一致。這說明,相比之下,文化水平較高的農民,其愿意參與電商扶貧的概率較高。這一點比較符合常理推斷,因為受教育程度相對較高的農民,其接受新知識、新技術的能力更強,更愿意參與農村電商扶貧活動。問卷調查統計結果顯示,在愿意參與農村電商扶貧的503人中,有66.2%的農民其文化程度分布在初中、高中或中專學歷層次,受教育程度總體符合當前農村人口受教育的情況。

第二,農民年人均純收入在1%的統計水平上顯著負相關,即農民收入水平越低,農村電商扶貧參與意愿越強烈,結果與H2一致。這說明,農村貧困地區的低收入人群渴望嘗試不同的扶貧途徑來擺脫貧困,這個結果與張勤等[7]對該問題的研究結論一致。調查數據顯示,略高和略低于現行貧困標準線的農民,其愿意參與電商扶貧的比率達到了68.4%。

表3 變量定義及設計說明

第三,對農村電商認知程度指農民對農村電商基本知識與技能的熟悉程度,意在考察調查對象認知程度對參與意愿的影響。結果表明,農民對電商知識與技能越熟悉,其參與意愿越強烈。但值得注意的是,調查中發現,對農村電商認知程度非常高的群體,不愿意參與電商扶貧的概率較大,此類人員數量占不愿參與電商扶貧總人數的31.5%,其可能原因在于,對農村電商認知程度非常高的人更能體會到開展農村電商的種種不易,并因此不太看好農村電商扶貧,而那些對農村電商認知程度不是很高的人,不是特別關心自己是否熟悉農村電商運營流程與技巧,認為參與電商扶貧存在多種模式選擇,如在電商企業帶動下參與等。從本文的研究結果看,農民具有一定的電商認知水平與是否熟練掌握電商運營流程和技巧并不矛盾,因為農民對農村電商的主觀認知往往會決定其行為意向。

第四,農村交通、網絡基礎設施條件對農民參與意愿無顯著影響,而電商物流體系因素則在10%的統計水平上顯著正相關。這與H3并不完全一致,與眾多研究所認為的上述因素系農村電商扶貧關鍵的結論也不一致。研究發現,與農村交通、網絡基礎設施建設相比,電商物流體系是否完善更有利于推動農村電商發展。這是因為,隨著邊疆民族地區經濟的快速發展,農村交通、網絡等基礎設施建設得到較大改善,已經具備了發展農村電商的基本條件,但由于貧困地區農村電商發展正處于起步階段,農產品上行與工業品下鄉的體量還比較小,物流企業出于對商品儲存時間、配送時間及快遞距離等方面成本的考量,往往會放棄到貧困地區布局物流服務點,結果限制了電子商務本應具有的快捷和便利的優勢。

第五,農產品規模化和標準化程度與農民參與意愿分別在1%、5%的統計水平上顯著正相關,與H4一致。這說明,當地農產品規模和標準化水平兩個變量是影響農民電商扶貧參與意愿的重要因素。農業適度規模經營是發展農村電商的關鍵,小規模生產無論從量上還是質上都無法滿足電商市場的需求,而具有一定規模且標準化程度較高的農產品更容易對接電商市場,更符合當前網絡消費的需要。因此,政府在推進產業扶貧工作時,一定要考慮產業規模是否適應電商發展的需求。

第六,從外界影響因素看,政府推進農村電商扶貧工作做得好、從事農村電商容易得到相關部門金融支持兩個變量分別在1%、5%的統計水平上同參與意愿顯著正相關,與H5一致。這說明,對政府推進農村電商扶貧工作的滿意度是激勵農民參與農村電商扶貧的重要因素。一方面,政府重視農村電商扶貧工作有利于引導和推動電商主體在農村布局,對帶動農戶參與具有正向作用;另一方面,加大對農村電商扶貧的金融支持,有助于農業企業加大投資力度,形成農業適度規模經營,提升農產品競爭力,從而增強農產品對接電商市場的適應性。

表4 農民參與電商扶貧意愿模型估計結果

五、結論與政策建議

本文以地處邊疆民族地區的紅河哈尼族彝族自治州的630位農民為研究對象,基于實地調查數據,對農民農村電商扶貧參與意愿及影響因素進行了分析。從統計角度看,79.8%的農民愿意參與電商扶貧,但也有部分農民參與熱情不高。進一步分析各維度參與意愿,可以得到兩項有意義的發現:一是文化程度為初中、高中或者中專的農民是將來推進農村電商扶貧的主體;二是農村電商扶貧對象應聚焦于收入水平略高或者略低于貧困標準線的農民。

為進一步識別農民參與電商扶貧的重要影響因素,本文通過建立計量模型進行分析發現,農戶稟賦和區域環境因素均對農民參與意愿有影響。從農戶稟賦因素看,農民對農村電商的認知程度對推動農村電商扶貧具有顯著促進作用,其認知水平越高,參與概率越大,低收入農民實現增收的可能性越大。從區域環境因素看,農民更關注電商物流體系是否適應電商發展需要。與電商發展基礎相比,產業基礎顯得尤為重要,農產品規模與標準化水平越高,農民參與意愿越強烈。從這個角度來講,夯實產業基礎,拓展農產品銷售市場,有助于帶動農村電商基礎設施建設。在此期間,政府作用的發揮與金融扶持政策為農村電商扶貧提供了堅實的保障,推動了農村電商扶貧工作的順利開展。綜合本文分析結果,提出以下四點建議:

(一)提升農民對農村電商的認知水平

一是建立和完善電商人才培養體系,做到培訓對象精準、學習形式多元、培訓內容豐富。在培訓內容方面,需要加強網店建設、裝修、運營、推廣等方面知識與技能的培訓;在培訓對象方面,需要重點針對農民工返鄉青年、退伍軍人、大學生村官、農村能人及帶頭人開展培訓;在培訓形式方面,可以采用專家講授、帶頭人示范、外出考察和經驗交流等多元化的學習形式;在政策扶持方面,需要對培訓效果好、網店經營好、創收效果明顯的人員給予獎勵。

二是營造農村電商扶貧良好氛圍,充分利用報紙、電視、廣播、網絡等媒體,加大農村電商扶貧宣傳力度,總結并推廣農村電商發展的好經驗、好做法,消除農民對電商的陌生感。

三是實施農村電商主體培育工程,建立縣域農村電子商務園區,聚合發展要素,搭建創業就業孵化平臺,為本地農村電商發展提供服務支撐。從梳理并整合優勢特色農產品與人才資源入手,依托國家“萬村千鄉市場工程”扶持點、當地小賣店、合作社、村委會等建立農村電商服務點,為農戶提供網絡代購、特色農產品銷售、生活服務等電商扶貧服務。開展農村電商發展示范點建設,鼓勵并支持電商主體融入電商生態環境,發揮農村電商扶貧的正向導向作用。

(二)構建完善的農村電商物流體系

一是以財政專項補貼方式支持農村貧困地區物流快遞發展,鼓勵并支持物流企業設立村一級物流網點,降低物流成本,保證物流暢通。

二是依托各級郵政企業資源,重新整合并規劃農村物流基礎設施,通過建立縣、鄉、村電商產品倉儲配送中心,暢通工業品下鄉、農產品進城渠道,提升農村物流服務水平。

三是根據區域農業資源稟賦與生產基礎,在有條件的行政村建立集農產品生產、加工、儲藏、運輸、配送于一體的集散中心,緩解農產品儲藏空間壓力,同時加大財政資金投入力度,加強農產品流通體系建設,重點扶持電子商務與物流協同發展的流通模式,加強分散農戶與市場之間的有效連接。[17]

(三)聚焦電商背景下農業產業調整與融合

一是加快農村土地向新型農業經營主體、農村能人和帶頭人流轉,形成特色農業適度規模經營格局。

二是引導分散化、家庭經營的小規模農戶圍繞特色產業發展生產,根據電商市場的需要統一進行生產和銷售,從供給側入手,以綠色創新理念增加綠色、有機、安全農產品供給,減少一般農產品供應,增加優質特色農產品供給量,推動農業生產從以數量為主向數量與質量并重轉變,推動農業產業開發與農村電商融合發展。

三是支持新型農業經營主體與電商企業協同發展,鼓勵、扶持、服務企業以品牌為中心開展農業經營活動,引導特色農產品積極申報名優產品和綠色食品標識,實行農產品生產、加工、儲藏的企業化、標準化運作,進一步細化農產品分類標準與質量等級,切實增強農產品對接電商市場的適應性。

(四)充分發揮政府引導與扶持作用

政府應敏銳捕捉電商發展所帶來的機遇,高度重視農村電商扶貧在脫貧攻堅中的重大作用與重要意義,將電商扶貧納入脫貧攻堅總體部署與工作體系,加快農村貧困地區電商布局,進一步整合扶貧資源,穩步推動農村電商與精準扶貧深度融合。

一是建立健全農村電商扶貧工作機制,成立電商扶貧工作領導小組,設立專門機構,明確部門職責,加快制定電商扶貧制度與政策扶持意見。

二是出臺市、縣、鄉三級具體發展意見,明確工作思路、工作目標,細化責任,確保專人負責。

三是大力開展金融支持服務,設立農村電商專項貸款項目,引入電子商務金融扶貧,統籌管理并整合使用財政投入、公益支持、社會幫扶等各類資金,幫助電商企業或個人解決資金難題。

四是建立考核機制,將電商扶貧與脫貧攻堅任務相結合,列入各級各部門考核范疇,及時督查,定期考核。

[1]國務院扶貧辦.“十二五”期間我國減貧1億人[N].人民日報,2015-12-25(2).

[2]洪勇.電商扶貧:農村扶貧新路徑[J].今日中國,2016(2):62-65.

[3]李晶玲,張雙英,謝瑞芬.電商扶貧調查[J].中國金融,2015(22):88-89.

[4]李丹青.“互聯網+”戰略下的電商扶貧:瓶頸、優勢、導向——基于農村電商扶貧的現實考察[J].當代經濟,2016(12):27-28.

[5]謝圓元,起建凌,孫昕.農村電子商務扶貧——基于SWOT分析[J].農業網絡信息,2016(5):37-40.

[6]孫昕,起建凌,謝圓元.電子商務扶貧問題及對策研究[J].農業網絡信息,2015(12):27-31.

[7]張勤,周卓.我國農村電子商務發展的影響因素研究[J].物流工程與管理,2015(11):181-183.

[8]穆燕鴻,王杜春,遲鳳敏.基于結構方程模型的農村電子商務影響因素分析——以黑龍江省15個農村電子商務示范縣為例[J].農業技術經濟,2016(8):106-118.

[9]解梅娟.電商扶貧:“互聯網+”時代扶貧模式的新探索[J].長春市委黨校學報,2016(2):12-15.

[10]鄭瑞強,張哲萌,張哲銘.電商扶貧的作用機理、關鍵問題與政策走向[J].理論導刊,2016(19):78-79.

[11]胡彥輝.破解瓶頸助力農產品“觸網”發展[N].紅河日報,2016-04-06(1).

[12]汪向東,高紅冰.電商消貧:貧困地區發展的中國新模式[M].北京:商務印書館,2016:46-47.

[13]汪向東,王昕天.電子商務與信息扶貧新特點[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2015(4):98-104.

[14]AJZEN I.The theory of planned behavior[J].Organizational behavior and human decision processes,1991,50(2):179-211.

[15]馮娟娟,霍學喜.成員參與合作社治理行為及其影響因素——基于273個蘋果種植戶數據的實證分析[J].農業技術經濟,2017(2):72-81.

[16]林廣毅.農村電商扶貧的作用機理及脫貧促進機制研究[D].北京:中國社會科學院,2016.

[17]劉建鑫,王可山,張春林.生鮮農產品電子商務發展面臨的主要問題及對策[J].中國流通經濟,2016(12):57-64.

責任編輯:陳詩靜

Farmers’Endowment,Regional Environment and the Willingness to Participate in E-commerce Poverty Alleviation——Based on the Empirical Analysis of 630 Farmers in Frontier Minority Areas

MA Ze-bo

(State Research Office,Party School of the Honghe Committee of C.P.C,Mengzi,Yunnan661199,China)

Rural e-commerce poverty alleviation provides a new method and means to promote the farmers'income.In promoting the rural e-commerce poverty alleviation,farmers’willingness to participate is of great significance to the effect of poverty alleviation.By using the data of 630 farmers in 13 counties and 26 villages in honghe hani and yi autonomous prefecture,and from the perspective of farmer’s endowment and regional environment,the author analyzes farmers'willingness to participate in e-commerce poverty alleviation and its influencing factors.The results show that:first,the influence of different factor endowment on farmers’willingness to participate is heterogeneous,and there is the positive relation between education level and the willingness to participate and negative relation between income level and the willingness to participate;and second,such factors as the perfect level of e-commerce logistics system,the moderate scale agricultural operation,the high agricultural standardization degree,and the government’s positive role in promoting will encourage farmers to participate in e-commerce poverty alleviation.To further improve the effect of rural e-commerce poverty alleviation,we should take farmers with higher education level and comparatively high income level as the main body.First,we should improve the farmers’understanding of rural e-commerce;second,we should build the perfect rural e-commerce logistic system;third,we should focus on the agricultural adjustment and integration in the background of e-commerce;and fourth,we should give full play to the role of government in terms of guidance and supporting.

e-commerce poverty alleviation;farmers’endowment;willingness to participate

F713.36

:A

:1007-8266(2017)05-0047-08

10.14089/j.cnki.cn11-3664/f.2017.05.006

馬澤波.農戶稟賦、區域環境與電商扶貧參與意愿[J].中國流通經濟,2017(5):47-54.

2017-04-14

云南省黨校(行政院校)系統社科規劃項目“邊疆民族地區農村全面建成小康社會的重點難點及對策實證研究”(2016XTZS24)

馬澤波(1973—),男,云南省開遠市人,中共紅河州委黨校副教授,主要研究方向為農業農村經濟。