水稻新品種鹽粳15號不同栽培模式比較試驗

馬駿+郭紅+李進永+張亞+劉志生+高春燕+徐海港

摘要 水稻品種鹽粳15號屬于中熟中粳品種,適合蘇中及里下河地區種植。進行了不同栽培模式對鹽粳15號的影響試驗。結果表明:鹽粳15號缽苗擺栽模式生長發育均衡,產量水平較拋秧、機插秧、機條播模式高;鹽粳15號機插秧模式和拋秧模式生長發育性狀相似,但拋秧模式產量受有效穗數和穗型大小制約;鹽粳15號機條播模式在實際產量和出米率方面落后其他3種移栽模式。

關鍵詞 水稻新品種;鹽粳15號;缽苗擺栽;拋秧;機插秧;機條播

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)06-0011-02

鹽粳15號是江蘇省2016年最新通過審定的中熟中粳水稻新品種,由淮稻5號/06ZJYS25的后代中選出,該品種在保持淮稻5號出米率高和米質優的基礎上,還具有高產、廣適、多抗等顯著優點,適宜蘇中及里下河地區推廣種植。在推廣鹽粳15號的過程中,需要探明其最適栽培條件,以充分發揮該品種的高產潛力,為品種的推廣提供技術指導。因此,進行鹽粳15號缽苗移栽栽培模式、人工拋秧栽培模式、機插秧栽培模式、機條播栽培模式等4種不同栽培模式的比較試驗[1-2]。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗田前茬均為小麥,采用全量秸稈還田技術,旋耕深度在12 cm以上。

1.2 試驗設計

試驗共設4個處理,分別為鹽粳15號的缽苗移栽栽培模式、人工拋秧栽培模式、機插秧栽培模式、機條播栽培模式。

缽苗擺栽:5月28日播種,采用448孔缽育秧,播種方式為水稻秧盤播種機播種,每盤播種90 g。移栽適宜條件為苗高12~18 cm,一般秧齡20 d,葉齡達到3~4葉,利用缽苗擺栽機移栽,行株距為25 cm×15 cm,一般450盤/hm2左右。

拋秧:5月28日播種,育秧規格同缽苗擺栽,方式為人工拋秧,拋秧450盤/hm2左右。

機插秧:5月28日播種,機插秧類型為毯苗機插。采用30 cm育秧盤,播種方式為水稻秧盤播種機播種,每盤播種150 g左右。移栽適宜條件為苗高12~18 cm,秧盤秧苗均勻整齊,根系發達,根系盤結,且秧塊提起不散,一般秧齡20 d,葉齡達到3~4葉,利用插秧機移栽,行株距為25 cm×16 cm,一般450盤/hm2左右。

機條播:6月13日播種,播種方式為水稻條播機播種,播種行距30 cm,用種量52.5 kg/hm2。

1.3 肥料運籌及病蟲害防治

移栽稻:施純氮300 kg/hm2左右,其中基蘗肥∶穗肥大致為6∶4。基肥施45%復合肥450 kg/hm2和尿素150 kg/hm2。分蘗肥于移栽后7 d左右施尿素112.5 kg/hm2,移栽后18 d左右施尿素150 kg/hm2。倒4葉施促花肥60%氯化鉀150 kg/hm2+尿素60~90 kg/hm2;倒2葉施保花肥尿素60~90 kg/hm2。

直播稻:施純氮270 kg/hm2左右,其中基蘗肥∶穗肥大致為6∶4。基肥施45%復合肥450 kg/hm2和尿素150 kg/hm2。分蘗肥于4~5葉齡施尿素75~105 kg/hm2,7~8葉齡施尿素105~150 kg/hm2。倒4葉施促花肥60%氯化鉀150 kg/hm2+尿素60~90 kg/hm2;倒2葉施保花肥尿素60~90 kg/hm2。根據后期葉色深淺可以考慮增施葉面肥。

病蟲草害防治:6月下旬用50%丁草胺1 500 g/hm2除草,8月初用甲維殺蜱、吡蚜酮、井岡戊唑醇防治紋枯病及大螟、稻縱卷葉螟,在破口期用三環唑、稻瘟酰胺防治稻瘟病;9月初用甲維茚蟲威、甲維蘇云金防治稻縱卷葉螟,用三環唑、稻瘟酰胺再次防治稻瘟病[3]。

1.4 調查內容與方法

每個處理選10穴,掛牌標記,從四葉期后每7 d調查1次葉齡和莖蘗數;產量數據為成熟期考種獲得[4-6]。

2 結果與分析

2.1 不同栽培模式鹽粳15號株高、生育期、抗性及產量比較

由表1可知,各栽培模式下鹽粳15號的株高沒有顯著差異;在生育期方面,缽苗擺栽模式齊穗期最早為9月8日,較拋秧、機插秧、機條播分別提前2、1、4 d,缽苗擺栽、拋秧、機插秧在11月5日均達到收割標準,全生育期為161 d,機條播熟期較前3種模式遲3 d左右,11月8日達到收割標準,全生育期為148 d;鹽粳15號在4種栽培模式下生育后期均未見病害,表明鹽粳15號綜合抗病性較好,且2016年水稻生育后期低溫寡照的氣候條件不利于病原體的繁殖擴散;4種栽培模式均未發生倒伏。

由表2可知,鹽粳15號在機條播條件下有效穗數最高,為364.5萬穗/hm2;但機條播條件下的穗實粒數和千粒重在4種栽培模式中最低,缽苗擺栽有效穗數在4種栽培模式中居于第3位,但穗實粒數、結實率、千粒重在4種栽培模式中均最高,其最終產量達到11 079.0 kg/hm2,較拋秧、機插秧、機條播分別高出436.5、303.0、447.0 kg/hm2;機條播條件下的糙米率較其他3種移栽模式低3個百分點。

2.2 不同栽培模式鹽粳15號葉齡和莖蘗動態比較

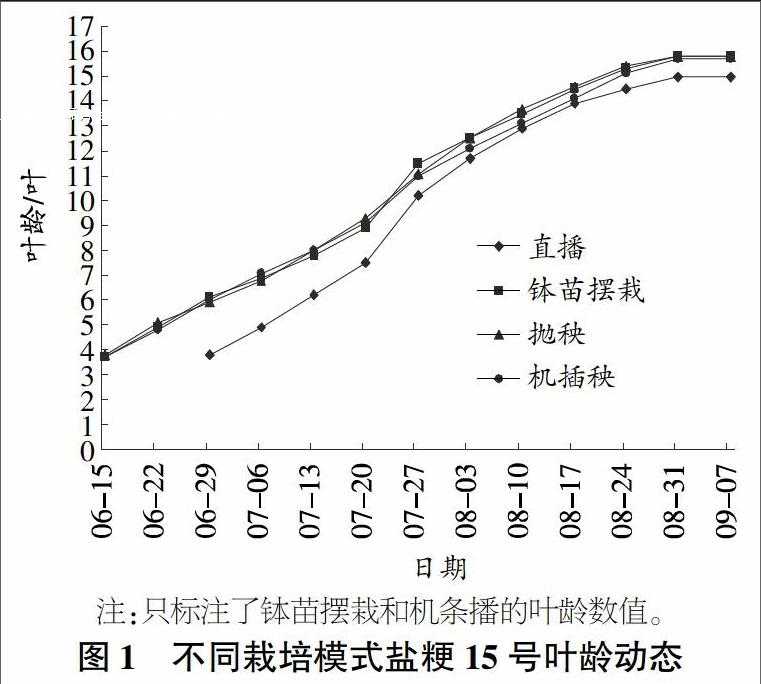

由圖1可知,鹽粳15號的葉齡在十葉期之前增長速度較快,這與6月15日至7月27日日平均氣溫逐漸上升有關,其中7月20—27日的日平均氣溫達到32.5 ℃,較7月平均氣溫28.1 ℃高出4.4 ℃,葉齡增長速度最快。8月氣溫趨于穩定,葉齡增長速度降低,這與后期葉齡增長所需積溫隨分蘗節位的升高逐漸增加有關。缽苗擺栽、拋秧、機插秧葉齡增長基本一致,機條播葉齡在各個時期均比前3種栽培模式低,最終葉齡較其他栽培模式少0.8~0.9葉,這與直播稻全生育期積溫較其他3種移栽模式少有關。

由圖2可知,缽苗移栽、拋秧和機插秧模式的莖蘗數在6月22日和7月13日2個節點莖蘗增長速度明顯提高,這與五葉期和八葉期均處于秧苗的快速吸收肥料階段有關,且7月13—27日溫度較高,莖蘗數上升速度極快。7月27日左右開始擱田,莖蘗數開始明顯下降,無效分蘗大量枯萎,8月10日左右開始干濕交替,莖蘗數趨于平穩。在缽苗擺栽、拋秧和機插秧3種模式中,拋秧的莖蘗數最低,這可能是由于群體分布不均導致肥料和光照的利用不平衡引起。由于定點所取10穴存在直播與移栽基本苗難以一致的問題,機條播的莖蘗數與其他3種模式無法直接比較,機條播的莖蘗數增減趨勢與其他3種模式一致,但直播條件下無移栽傷苗問題,分蘗節位較移栽模式多,群體數量大于移栽模式。

3 結論與討論

綜合分析4種栽培模式下水稻的生長發育情況以及最終產量數據,4種栽培模式各具優缺點。缽苗擺栽條件下鹽粳15號葉齡及莖蘗數每個階段均正常增長,無移栽傷苗引起的緩苗期,可以最大發揮鹽粳15號產量潛力,但缽苗擺栽所需人力最大。拋秧模式無法做到株行距的一致,肥效和光照的利用不平衡,導致群體數量難以提高、穗型差異大而影響產量。機插秧模式較缽苗擺栽模式在產量上稍有不足,但從育秧至移栽人工需求比缽苗擺栽低,與鹽粳15號配套生產可以獲得最大效益。機條播模式雖然省時省力,但產量和出糙率在4種模式中最低,綜合效益受限。

4 參考文獻

[1] 王志軍,謝宗銘,田又升,等.膜下滴灌和淹灌兩種栽培模式下水稻光合生理特性的研究[J].中國水稻科學,2015(2):150-158.

[2] 馬巍,侯立剛,齊春艷,等.吉林省鹽堿稻區不同栽培模式對土壤性質及水稻生長的影響[J].吉林農業科學,2014(4):17-21.

[3] 高升炳,紀律娟,郭春年.水稻常見病蟲害防治技術[J].現代農業科技,2006(23):76.

[4] 豐大清,劉祥臣,李本銀,等.不同栽培模式對水稻生長發育及產量的影響[J].山東農業科學,2012(8):49-52.

[5] 商文楠,孫濤,李晶,等.三超栽培模式對水稻“東農423”生育及產量的影響[J].東北農業大學學報,2010(7):5-9.

[6] 唐巧玲,陽劍,黃光福,等.栽培模式對水稻土脲酶活性及土壤堿解氮含量的影響[J].作物研究,2013(2):113-116.