基于系統聚類分析的網絡教學平臺效果分析與評價

李富英 熊衛衛

摘要:本文利用SPSS軟件根據聚類分析理論,對基于網絡教學資源平臺的《計算機教育》課程教學效果進行了分析與評價。聚類分析結果明確有效地表明了網絡教學資源平臺能夠提升教學效果。

Abstract: This paper evaluated College Information Technology's teaching and learning effect based on network instruction platforms by using the software SPSS, which accorded to the theory of Hierarchical Cluster Analysis module. Cluster Analysis' data analysis result clearly demonstrated that Network Instruction Platform could greatly accelerate the College Information Technology's teaching effect.

關鍵詞:系統聚類法;社會科學統計軟件包;網絡教學平臺;大學計算機教育

Key words: Hierarchical Cluster Analysis;SPSS;Network Instruction Platform;College Information Technology Education

中圖分類號:G642.4 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)03-0167-03

1 研究背景

隨著信息化社會的到來,高等教育自身圍繞教育教學活動的探索也逐漸數字化、信息化,出現了大量基于計算機網絡、電化教育手段的教育教學改革實踐與探索的熱潮。高校不僅加大了對于新時代背景下的教育教學方法的探索與實踐,而且引入了大量的數字化教學平臺,以期促進高等教育教學活動,為自1997年以來的高等教育大眾化提供優質的教育教學資源。目前高校不再局限于為學生提供廣播電視遠程教學資源,而且通過自身建設或外購的網絡教學平臺為學生提供大量的數字虛擬教育教學生態環境。這些數字化的網絡教學平臺為高等教育教學提供了跨越時空的虛擬教育教學環境,極大地促進了高等教育教學的演化與發展。目前,網絡教學績效評價的方法、技術、視角多樣。對于網絡教學平臺的教育教學效果的評價、對于高校所投入的大量的軟件及硬件教育教學資源的投入產出衡量,尚缺乏權威性的評價體系。部分院校制定了自己的網絡教學績效評價指標及實施方法[1],部分學者結合國際國內的網絡教學平臺的運行情況提出了獨具特色的評價體系[2]。目前有部分文獻以四點量表的形式考察了網絡教學效果的不同的維度[3]。有學者以實證分析的角度,利用績效技術理論與方法角度來確定影響網絡教學平臺效能發揮的阻礙因素[4][5]。而為了解與掌握網絡教學平臺教學效果,基于系統聚類模型分析評價高校網絡教學平臺教學績效尚不多見。

本文所涉及的網絡教學平臺專指吉林農業科技學院為提升計算機公共教學而外購或自建的網絡化、數字化教學平臺(以下簡稱網絡教學平臺)。這些平臺包含有各類在線考試(模擬練習)系統、大學計算機基礎/精品課網站、高級程序設計優秀課/精品課網站、泛雅網絡教學平臺、圖書館各類電子書籍與文獻系統、教師圍繞大學計算機教育類課程所開發的視頻課資源等。隨著持續性的建設與投資,學校迫切需要了解網絡教學平臺的教學績效。本文選擇了學校計算機公共教學課程《大學計算機教育》(College Information Technology Education,以下簡稱CITE)相關網絡教學資源平臺為評價對象。

2 研究方法

2.1 對象

吉林農業科技學院2015-2016學年第一學期全校本科新生開設CITE課程。該課程包含三個獨立的模塊,即計算機基礎知識與應用模塊(以下簡稱基礎模塊)、高級程序設計語言模塊(以下簡稱語言模塊)、吉林省普通高校計算機共同課教學專業委員會組織的吉林省計算機二級(以下簡稱省二模塊)考試模塊(以處簡稱省二模塊)。按照權重0.4,0.3,0.3對基礎模塊、語言模塊、省二模塊進行加和,求得學生總評成績。CITE課程學習需要學生完成前兩個模塊的基礎上,參加省二級考試。這三個模塊分別考察了學生計算機基本知識、計算機編程能力、標準考試環境下的綜合應用能力的,能夠全面反映學生的記憶、認知、應變能力。本文根據實驗組及控制組設計的需要對相應的教學分組分別依三個模塊采集了相應的學生成績。

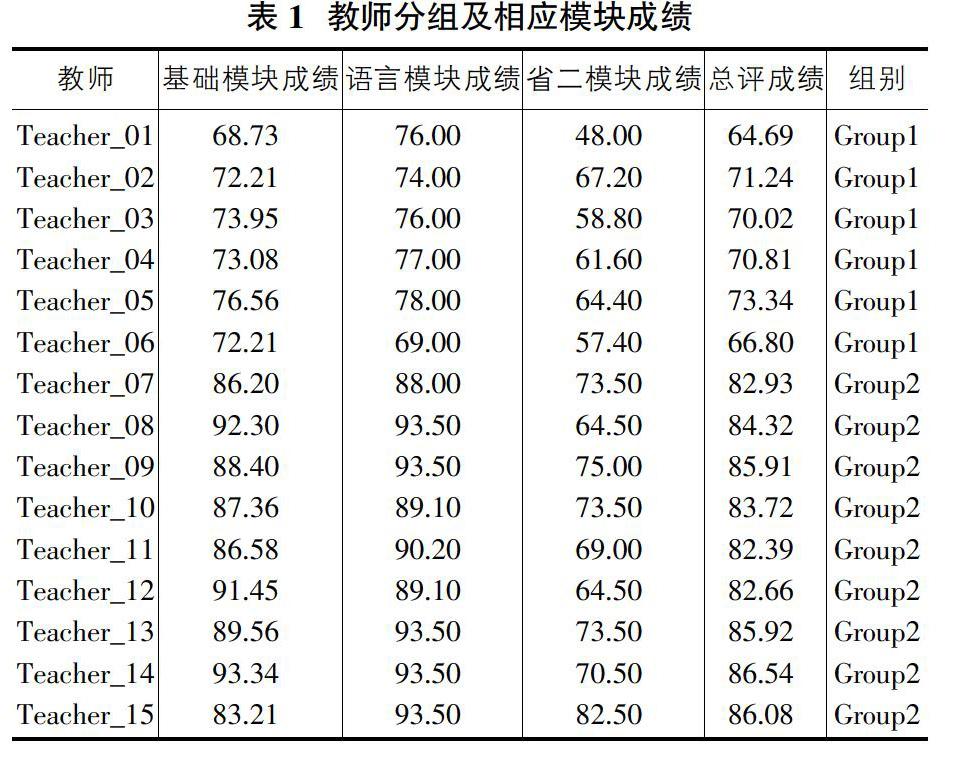

通過考試系統數據的調取,獲取了每個實驗組(本文以授課班級為實驗組)學生各模塊的成績。隨后在此基礎上,對實驗組授課教師依學生成績進行分類匯總,求得每組任課教師所帶學生成績的各個模塊平均值,如表1所示。

通過對表1中數據分析,Group1組學生成績中基礎模塊、語言模塊、省二模塊及總評成績(72.79,75.00 ,59.57,69.49)明顯低于相應實驗組Group2的成績(88.71,91.54,71.83,84.50)。

2.2 實驗設計

吉林農業科技學院2015-2016學年度第一學期本科新生最終在計算機考試系統中注冊選修CITE課程的人數共計2012人。本文研究從中選擇了15組教學任務。為了掌握網絡教學平臺對于CITE教學質量的影響,對承擔CITE教學任務分組的教師提出了教學方法、手段方面的不同要求。第一組作為控制組(Group1);本組采用傳統教育教學方法,以理論教學為主,重在教師對課堂的控制及信息的傳輸與表達;第二組作為實驗組(Group2);本組要求教師依托于網絡教學平臺開展教育教學活動,將多種基于網絡的數字化教學平臺應用于教學的各個環節。并引導實驗組的教師采用了翻轉式課堂教學方法來完成相應教學任務,以強化學生在課外自主學習的時間比重,引導學生通過網絡教學平臺獲取教學內容的理論知識與技能;并引導教師在課堂上通過學生上講臺演示、群組討論的方式完成課程教授。通過實驗組教學方法與手段的變化,以強化網絡教學平臺在教學中的應用深度,從而為利用實驗組學生不同模塊成績來分析評價網絡教學平臺在教學中的績效。CITE教學分組授課教師情況見表1。

2.3 研究過程

對于選修CITE課程的學生成績數據進行預處理。其中學生成績任一模塊因違紀、曠考、缺考而沒有成績的記錄共計32個。由于這些異常情況隨機出現在不同的班級,因此采取了刪除的處理。最后獲得有效學生CITE成績數據1980項記錄。

通過Microsoft EXCEL對有效學生成績按照實驗分組任課教師排序(以姓氏筆劃為序),隨后對三個模塊成績進行分類匯總以計算各模塊平均分,獲得每個實驗分組學生計算機基礎模塊平均成績、高級程序設計語言平均成績、省二計算機平均成績。

利用SPSS對15組學生三個模塊成績進行系統聚類分析方法,以獲取聚類信息。

3 結果與分析

3.1 系統聚類分析選項設定

采用系統聚類分析對表1中的數據進行處理,以定量的方式來分析網絡教學平臺相對于傳統教育教學的差異。本文系統聚類分析中聚類方法采用的距離度量是系統默認的Between-group Linkage(即組間平均距離法);而其中Measure(即度量距離標準)采用了Euclidean Distance(即歐氏距離);數據標準化采用的是Z Scores(即Z得分),從而保證數據標準化后均值為0,標準差為1。隨后將聚類數根據實驗設計分類數目初步確定為2個。

3.2 系統聚類分析過程表的分析與評價

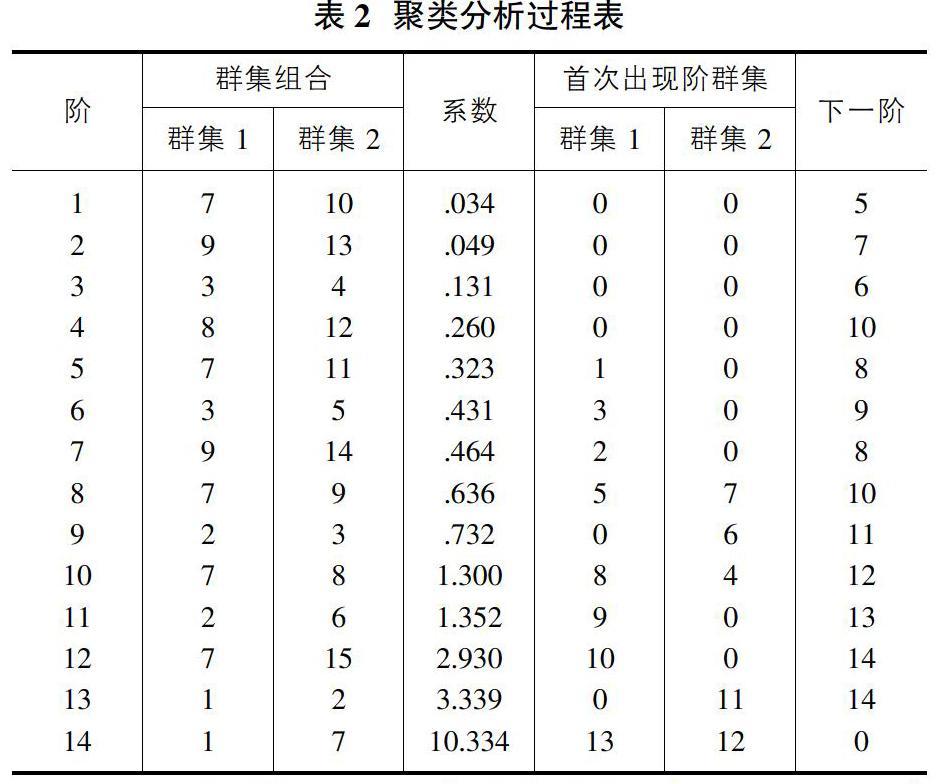

SPSS所給出的系統聚類分析過程表如表2所示。從表中第四列聚類系數(Coefficients)可以看出每次被合并的兩個類之間的距離大小。在系統進行相應的聚類分析過程中,可以根據這一系數的變化來分析15個實驗分組經過系統聚類分析后最佳的分類數目。

如表2所示,第13階的聚類系數是3.339,這一數字僅比第13階的聚類系數2.93大0.409個單位;而第14階的聚類系數比第13階的聚類系數大6.995個單位。由此,我們可以認為系統聚類分析過程結束于第13階是合理的,此時所有的數據被分成兩類。而這正好與我們的實驗設計思想一致,即反映了實驗組與控制組的學生成績的差異。

3.3 聚類分析結果表與聚類樹的分析與評價

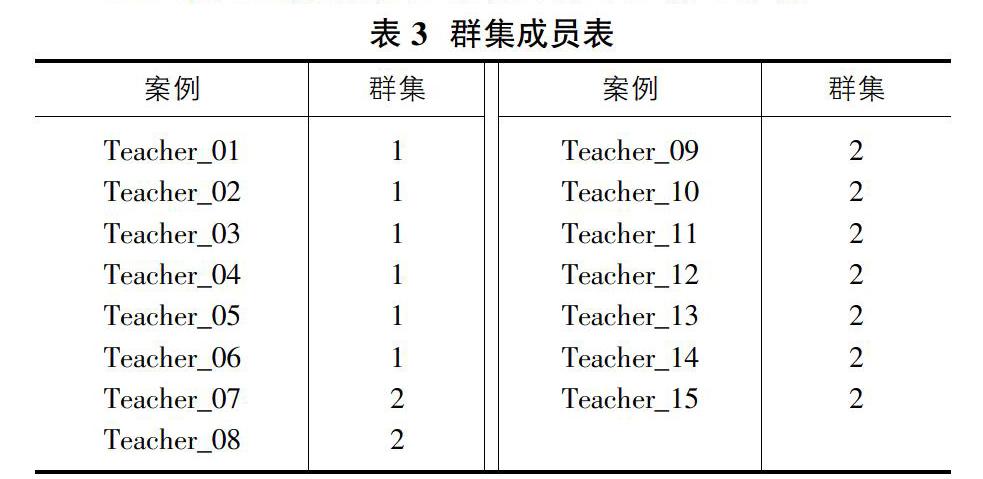

經過系統聚類分析后的聚類結果如表3所示,可以清楚地看到Group1的6名教師所教授實驗組的學生成績為第1類;而Group2組的9名教師所教授實驗組的學生成績為第2類。這一結果可以清晰地通過相應的聚類樹形圖表示出來,如圖1所示。其中第2類成績反映了教師教學過程中網絡教學平臺對教學效果的影響。這說明網絡教學平臺的引入對于教育教學有著很大的影響。

根據圖1進一步分析可以看出,最終聚類后所生成的第1類中Teacher_01所教授的實驗分組成績與Group1其余組的成績有著明顯的差異。第2類中的Teacher_15所教授的實驗組分組成績與Group2其余組的成績也有著明顯的差異。

經過分析,前者是由于承擔相應教學任務的教師是一位新任教師,教學管理能力、學科專業知識把握能力弱于其他教師而導致相應教學任務組學生的成績明顯低于Group1的平均成績。后者是一名教學骨干教師,該教師教學能力很強,能夠有意識地將網絡教學資源平臺與傳統教育教學過程無疑銜接,并能夠充分利用網絡教學平臺的組織管理功能強化對于學生學習過程的控制與管理,因此其所教授實驗組的學生的成績明顯優于其他實驗分組的成績。

4 結論與思考

實驗所測試的課程由理論性強的模塊、操作性強的模塊、綜合考核模塊組成,能夠體現出多種不同的網絡教學平臺的效果。本研究差異性地設計實驗組教學手段與教學方法,使得實驗分組中實驗組的教學過程能夠充分利用網絡教學平臺來完成教學過程、教學管理控制、數字化教學資源,從而實現實驗組與控制組學生成績的差異化。理論性教學模塊一般由優秀課網絡教學平臺支撐;高級程序設計類技能性教學由交互性在線數字化網絡教學平臺支撐;而省二這樣綜合性的學習環節由數字化考試平臺為學生提供了平時的練習與正式的考核支持,學生通過大量的、多次的模擬考試來完成相應的教學任務的學習。在此基礎上,本研究基于系統聚類對于實驗組及控制組學生的成績進行了聚類分析,根據聚類結果提出了一種網絡教學平臺績效的評價新方法。這種基于《大學計算機教育》并以系統聚類分析為手段對于網絡教學平臺績效的評價有著獨特的視角。

在影響教師在教學中采納教育信息技術的諸多因素中,教師的個人特質占有重要位置,這些特質包括與技術采納有關的人口學特征、技術使用經驗、自我效能、個人創新性等由于承擔教學任務的教師個人技術使用經驗、自我效能、個人創新性等特質不同,其對于網絡教學資源及平臺的使用能力有著一定的差異[6]。有的教師在教學過程中能夠充分利用現有網絡教學平臺,有的教師只能簡單地將網絡教學平臺與現有教學相整合,部分教師教學智慧不足難以將教學平臺應用于教學過程。因此,利用系統聚類分析法來聚類不同教學組成績,可能存在著一定的影響因子,會影響到教學實驗組的分組的準確性。因此,控制影響因子,保證系統聚類法的應用準確性還需要進一步思考。

參考文獻:

[1]付強,李曉銘,鄧少鴻.高校網絡教學總體績效評價的探索與實踐[J].當代教育理論與實踐,2015(08).

[2]劉敏斯.基于高校網絡教學平臺的學習績效評價研究[D].南昌大學,2011.

[3]王海燕.高校網絡教學實施效果調查與分析——以寧波大學為例[J].寧波大學學報(教育科學版),2005(03):89-93.

[4]王換超,張慶秀.績效技術視角下的高校網絡教學平臺應用研究——以Blackboard網絡教學平臺為例[J].中國遠程教育,2014,10:88-94.

[5]劉文靜.基于績效技術的網絡教學視頻的設計與應用研究[D].東北師范大學,2014.

[6]高峰.教師的個人特質與教育信息技術的采納——基于高校網絡教學背景的實證研究[J].電化教育研究,2011,12:25-31,46.