談歌唱教學中的通感體驗

【摘要】音樂教學要調動學生的多個感官,給予學生多感官體驗。在蘇少版《音樂》三上歌曲《阿西里西》的教學中,教師力求以通感喚起學生的音樂本能,讓其主動參與學習;以通感突破單一局限,使學生的歌唱體驗立體化;以通感疊加局部體驗,使學生的歌唱感受整體化。

【關鍵詞】歌唱教學;通感;主動化;立體化;整體化

【中圖分類號】G623.71 【文獻標志碼】A 【文章編號】1005-6009(2017)17-0010-02

【作者簡介】姚瑩,南京市拉薩路小學(南京,210000)教師,一級教師,南京市鼓樓區音樂學科帶頭人。

歌唱是人類最自然、最直接的情感表達方式之一,也是學校音樂教育的主要內容和形式。我們經常會對學生說“要有感情地歌唱,唱歌時要聲情并茂”,那么,學生的感情從何而來?靠語言的提示?靠模仿?顯然這些都還不夠。有感情地歌唱需要學生有一定的音樂體驗和情感體驗,而這種體驗光靠聲音的刺激是遠遠不夠的,教師需要在音樂教學中給予學生更多的感官體驗和刺激,并讓其各種感覺相互溝通。就比如當你漫步街頭,聽到動感有力的音樂時你的腳步自然就會快起來,聽覺聯系著動覺。通感體驗每一人都會有,且是一種有待挖掘的潛質。教學蘇少版《音樂》三上《阿西里西》一課時,筆者力圖借助“通感”喚起學生的音樂潛能,讓學生主動、饒有趣味地學習音樂。教學時,筆者給予學生多感官的刺激,并以此讓學生生發體驗。具體到《阿西里西》的教學,筆者希望讓學生在聽、唱、動、奏、想象中獲得豐富的音樂通感體驗。

一、喚起音樂本能,學習參與主動化

音樂是人類活動的產物。人們有感于物,有感于心,便會情不自禁地歌唱、舞蹈,這是人類與生俱來的音樂本能,且只有當人們具有某種表現欲望和熱情的時候,才會愿意、樂意歌唱。在音樂課堂中,要喚起學生的音樂本能,教師首先要讓他們感到快樂,產生興趣,然后再利用多感官的體驗,讓學生主動地參與音樂學習。在《阿西里西》這節課的開始部分,筆者就領著學生圍成一個圈跳起來,以此調動學生的積極性。這些動作簡單易學,沒有負擔,一方面可以讓學生脫離座位的束縛,解放身體,放松心情;另一方面通過動作的疊加——在簡單的舞蹈動作之上加入擊鼓的動作,可以讓學生從單一的動作模仿進入分組合作中,一部分學生席地而坐,敲起來;一部分學生拉手圍圈,跳起來,最后加入教師的歌唱。這種“動”符合兒童的天性。學生在動中能感受到少數民族音樂的那種活力和熱情,而這種動覺的體驗能夠促進聲覺的表達,正如瑞士心理學家皮亞杰經過研究而得出結論:“人的知識來源于動作”。通過親身實踐得到的感受,遠比僅僅通過聆聽獲得的感受深刻得多。教學實踐證明:音樂與身體相結合的律動,能喚起學生的音樂本能,激發學生對樂曲的想象力,訓練學生的反應力,還能讓學生獲得音樂體驗,發展表現音樂的能力,更能激發學生音樂學習的主動性。

二、突破單一局限,歌唱體驗立體化

歌唱如果僅僅關乎聲覺,那無疑是單一、局限的,采用通感教學,調動學生的多個感官,讓學生全身心地參與音樂學習,通過聲覺與視覺、動覺、想象等的相互作用,能讓學生立體地感受歌曲,從而激發情感,更好地進行歌唱。

1.聲覺與視覺相互交替。

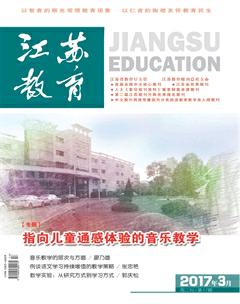

歌曲《阿西里西》的最后一句,旋律起伏波動較大,如果讓學生視譜歌唱,他們必然會有一種索然無味的感覺。對于中低年級的學生來說,視覺的刺激非常直觀、有效,具有強化的作用。所以筆者將旋律音高與連綿起伏的山巒結合起來(見圖1),通過視覺刺激讓學生展開聯想,幫助學生更好地感知音級間的高低關系,并通過手勢動作的加入,促使學生將發聲與音高形象統一起來,如此學生便可以較為輕松地唱準旋律。讓聲覺與視覺相互交替、相互作用,我們的音樂教學便可收獲事半功倍的效果。

2.聲覺與動覺相互影響。

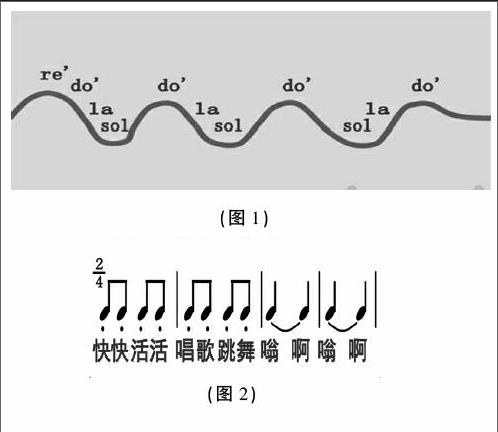

歌曲中最能吸引學生的是節奏,筆者請學生用腳步來感受歌曲節奏的長與短(見圖2),動覺體驗很容易激發學生的興趣。從用腳步感受節奏長短過渡到拍手再到歌唱表達,這樣的體驗由表及里,聲覺與動覺相互影響。

3.視覺與想象相互交融。

筆者在介紹彝族的時候,將“彝”字拆分開來,與彝族人民的穿著、房屋特點、飲食習慣以及歌舞風俗相結合(見圖3),這樣的方式能給學生留下深刻的印象,當他們再看到“彝”字時就能聯想到這個民族的風土人情。

此外,筆者還著重對“阿西里西”這一句進行了歌唱訓練,用對山歌的方式,讓學生感受速度、力度的變化。起伏的旋律、強弱有序的力度、緩急交錯的速度,為歌曲營造出了不同的氛圍,塑造了不同的音樂形象,也讓學生感受到了音樂的豐富性。

不同的感官體驗、多樣的學習方式能夠讓學生更加立體地感受歌曲,從而豐富學生對歌曲的理解,幫助他們更好地歌唱。只有在實踐的過程中,在親身視、唱、奏、動、想象中,學習者才能充分地感受到音樂的感染力、生命力,才能由淺入深,由表及里、由抽象到具體地獲得通感體驗,并進入真知、真會的境地。

三、疊加局部體驗,歌唱感受整體化

通感教學關乎學生的多種感官,而不同感官對歌曲的感受能夠進行疊加和積累,長此以往,這種積累必然能夠豐富學生對歌曲的整體感受和體驗。比如在《阿西里西》的教學中,筆者從單一的樂句入手,引導學生逐一進行有節奏的吶喊、舞蹈、演奏、合唱等活動,然后以彝族的傳統節日火把節作為情境創設點,將所有活動呈現在火把節的情境中,這不僅營造出了熱烈、喜慶的氣氛,同時也強化了學生對歌曲的整體感受,在這種整體的感受中,學生既有對音樂知識的學習,也有對歌曲情緒、情感的體驗。

德國音樂教育家奧爾夫認為:音樂應當是“自然而然的事”,且多年的教學經驗告訴我們,幾乎不存在沒有樂感的孩子,因此,音樂教育的任務就是去發掘并呵護兒童的這一天性。在歌唱教學中,教師要創設更多的多感官參與的活動,給予學生豐富、真實、自然、深入的通感體驗,從而讓他們真正感受到音樂的美。