化痰祛瘀通絡湯佐治痰瘀阻絡型腦卒中后肩手綜合征35例

陳俊華 郭昊睿

(河南中醫藥大學,河南 鄭州 450000)

化痰祛瘀通絡湯佐治痰瘀阻絡型腦卒中后肩手綜合征35例

陳俊華 郭昊睿

(河南中醫藥大學,河南 鄭州 450000)

腦卒中;肩手綜合征;痰瘀阻絡;化痰祛瘀通絡湯

肩手綜合征(SHS)又稱反射性交感神經營養不良,是腦卒中偏癱患者中常見的并發癥,主要臨床表現為患側手部腫脹、疼痛,肩部疼痛,在運動時受限明顯,往往影響肢體功能恢復的時間和效果,嚴重影響患者生活質量,病情嚴重者產生精神抑郁,加重家庭和社會的負擔。SHS的早期治療,對患者肢體功能康復尤為重要[1]。中醫中風證型多種,今僅觀察痰瘀阻絡型腦卒中后SHS患者,服用化痰祛瘀通絡湯治療后療效顯著,現總結如下。

一般資料

選擇本院腦病科自2015年6月—2015年11月就診的痰瘀阻絡型腦卒中后SHS患者70例,采用隨機數表法分為觀察組和對照組,各35例。觀察組男17例,女18例,年齡(57.67±10.63)歲,病程(1.23±0.42)個月;對照組男18例,女17例,年齡(59.35±10.54)歲,病程(1.32±0.39)個月。兩組患者性別、年齡、病程以及病情分級等經統計學分析,差異無統計學意義(P>0.05)。

納入標準:①符合全國第四屆腦血管病會議制定的診斷標準[2];②符合中醫痰瘀阻絡型中風病診斷標準;③SHS診斷標準參照中國康復研究中心制定的SHS診斷要點[3],腦卒中后2周至6個月內出現患側肩部疼痛、活動受限,皮膚潮紅、皮溫增高,肘、腕、手指疼痛、活動受限,局部無外傷的證據,也無周圍血管病的證據;④SHS評分(SHSS)≥8分;⑤生命體征穩定,神志清楚,查體配合;⑥年齡35~85歲。

排除標準:①腦卒中前有明顯肩關節疾病而致疼痛或運動功能障礙患者;②嚴重感染患者;③有藥物過敏史患者;④有嚴重腸胃疾病患者(保證用藥的吸收率及患者依從性);⑤精神失常患者。

治療方法

兩組患者均采用綜合療法,對癥處理合并高血壓病、糖尿病、冠心病等慢性病患者。

對照組:在綜合治療基礎上,靜脈注射腦血管科常用藥物,及時調節水電解質平衡,預防感染,密切關注患者顱內壓變化。口服阿司匹林腸溶片,每次0.1 g,每日1次;阿托伐他汀鈣片,每次10 mg,每日1次;雙氯芬酸鈉緩釋片,每次25 mg,每日3次。運用基本康復療法,囑患者患肢正確體位擺放,向心性纏繞手指、手腕,進行主、被動運動等[4]。

觀察組:在對照組治療基礎上,加用化痰祛瘀通絡湯加味,藥物組成:炒桃仁15 g,紅花12 g,黃芪30 g,大黃5 g,炒僵蠶12 g,丹參15 g,全蝎15 g,蜈蚣2條,地龍12 g,膽南星12 g,制遠志15 g,桑枝15 g,木瓜12 g,雞血藤15 g,絡石藤15 g,水煎溫服,每日1劑,早晚分服。

兩組患者用藥治療1個療程(30 d)后觀察療效,并記錄患者的不良反應。

治療結果

1.療效標準:參照1994年國家中醫藥管理局制定的《中醫病證診斷療效標準》[5]。①治愈:患者的臨床癥狀消失,體征消失,恢復正常的工作和生活;②有效:患者的臨床癥狀基本消失,體征減弱,能從事強度較低的工作;③無效:患者的臨床癥狀無明顯改善,體征無改變。

2.結果

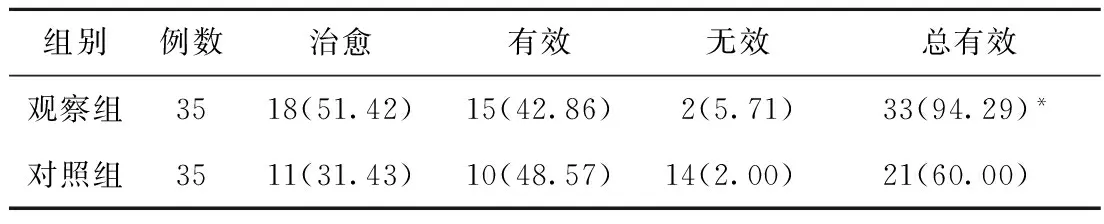

(1)臨床療效比較:觀察組總有效率為94.29%,對照組為60.00%,差異有統計學意義。見表1。

表1 觀察組與對照組患者臨床療效比較 [例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05

(2)不良反應:對照組在治療中有2例患者出現惡心、干嘔癥狀,均未影響繼續治療;觀察組患者未出現不良反應。

討論

中風后SHS是在“中風”基礎上發病的,屬“痹證”范疇。中醫認為,中風后陰陽失調,氣血逆亂,由于患側肢體氣血周流不暢,痰濁瘀血易聚集于此。痰濁之性黏滯,瘀血則重著不移,痰瘀互結,氣血更為不通。《醫學心悟》云:“通則不痛,痛則不通。”氣血瘀滯、脈絡閉阻是導致本病發生的基本病機[6]。根據該病的臨床特點將其分為痰瘀阻絡型及氣虛血瘀型,臨床上痰瘀阻絡型較為常見[7]。痰濁和瘀血是兩種相互影響的病理產物。清代著名醫家葉天士指出“痰瘀有形之阻”,二者生成后均停滯在臟腑經絡組織之中,阻滯氣機,影響血之正常運行。故瘀可生痰,痰可生瘀,二者互為因果。

SHS的病因及病理機制可能與反射性交感神經受損,產生一系列炎癥和自身免疫反應,生成異常的細胞因子等有關。腦卒中后肩手綜合征的出現,一般認為與卒中后患者早期不正確的運動模式導致肩、腕關節損傷,上肢體液回流受阻及中樞神經損傷后血管運動功能障礙有關[8]。本研究中雙氯芬酸鈉緩釋片能改善腦卒中后SHS的不適癥狀,但其常出現頭痛及腹痛、腹瀉、便秘、惡心、干嘔、胃燒灼感等胃腸道反應。

臨床治療痰瘀阻絡型腦卒中后肩手綜合征時,在運用基本對癥及康復治療的基礎上,采用化痰祛瘀通絡湯加味,有活血化瘀通絡之功,利于患者肢體功能恢復,提高患者生活質量,臨床觀察療效穩定,尤以早期治療為佳。但其作用機制尚不十分明確,有待進一步臨床探討及研究,以進行針對性的治療。

[1] 史洪亮,王國英.辨證分型治療Ⅰ期肩手綜合征76例[J].長春中醫藥大學學報,2012,28(2):329-330.

[2]中華神經科學會,中華神經外科學會.各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29(6):379.

[3]繆鴻石,朱鏞連.腦卒中的康復評定和治療[M].北京:華夏出版社,1996:149-150.

[4]張建宏,范建中,彭楠,等.綜合康復治療腦卒中后肩手綜合征的療效觀察[J].中華物理醫學與康復雜志,2005,27(9):537-540.

[5]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:136.

[6]張曉莉,唐朝正,賈杰.中西醫治療腦卒中后肩手綜合征現狀分析[J].中國康復醫學雜志,2015,30(3):294-298.

[7]郭昊睿,王新志.中醫藥治療中風后肩手綜合征思路[J].中醫藥通報,2015,14(5),45-46.

[8]Borchers A T,Gershwin M E.Complex regional pain syndrome: a comprehensive and critical review[J]. Autoimmunity reviews,2014,13(3): 242-265.

2016-06-27)